歷史背景

蠶豆

蠶豆蠶豆,又叫胡豆,佛豆,江南一帶,喜歡在立夏時節食豆,因此又稱作立夏豆。寧波人則習慣叫倭豆,而且在立夏前後,幾乎是家家戶戶都吃蠶豆,都喜歡吃蠶豆,不少人家還將蠶豆跟大米飯一鍋煮,稱為“蠶豆飯”。據《太平御覽》記載,蠶豆是張騫出使西域時帶回的豆種。確實,蠶豆既是糧食,又是小菜,既是“閒食”,又是補品。筆者孩提時住在三北(今浙江慈谿)鄉下。三北農村多為鹹田(土質含有鹽份,系海塗演變而成),地里種植的不是蠶豆,就是棉花。在每年四、五月份蠶豆成熟季節,許多人家把蠶豆既當菜吃,又當飯吃。而城市則多把蠶豆當小菜吃。而曬乾後的蠶豆則既可當小菜吃,又可當“閒食”吃。至於建福一帶,據說還視蠶豆為上等滋補佳品,身價遠在桂圓之上。

形態特徵

蠶豆

蠶豆生長習性

生於北緯63°溫暖濕地,耐-4°C低溫,但畏暑。蠶豆生長對溫度要求隨生育期的變化而不同,種子發芽的適宜溫度為16℃~25℃,最低溫度為3℃~4℃,最高溫度為30℃~35℃。在營養生長期所需溫度較低,最低溫度為14℃~16℃,開花結實期要求16℃~22℃。如遇-4℃下低溫,其地上部即會遭受凍害。雖然蠶豆依靠根瘤菌能固定空氣中的氮素,但仍需要從土壤中吸收大量的各種元素供其生長,缺素常出各種生理病害。地理分布

蠶豆在全國大多數省份都可種植,長江以南地區以秋播冬種為主,長江以北以早春播為主。除山東、海南和東北三省極少種植蠶豆外,其餘各省(自治區、直轄市)均種有蠶豆。其中秋播區的雲南、四川、湖北和江蘇省的種植面積和產量較多,占85%,春播區的甘肅、青海、河北、內蒙古占15%。雲南是蠶豆種植面積最大的省份,占全國的23.7%,常年種植在35萬公頃左右,以秋播為主。營養成分

蠶豆

蠶豆熱量(千卡)335,硫胺素(毫克)0.09,鈣(毫克)31,蛋白質(克)21.6,核黃素(毫克)0.13,鎂(毫克)57,脂肪(克)1,煙酸(毫克)1.9,鐵(毫克8.2,碳水化合物(克)59.8,維生素C(毫克)2,錳(毫克)1.09,膳食纖維(克)1.7,維生素E(毫克)1.6,鋅(毫克)3.42,銅(毫克)0.99,胡羅卜素(微克)2.7,鉀(毫克)1117,磷(毫克)418,視黃醇當量(微克)13.2,鈉(毫克)86,硒(微克)1.3。根據營養專家黎黍勻分析,蠶豆的預防疾病指數為12.9884,生命力指數為2.3582,證明利於疾病的康復,而對生命力的提高作用有限。(見《腸胃決定健康》一書)

栽培技術

蠶豆是人類最早栽培的豆類作物之一,世界上種植蠶豆的有50多個國家,集中在黑海和地中海沿岸,我國有40多個栽培品種,本世紀50年代產量居世界第一,年產30億公斤以上。作為糧食磨粉制糕點、小吃。嫩時作為時新蔬菜或飼料,種子含蛋白質22.35%,澱粉43%。民間藥用治療高血壓和浮腫。國外有用蠶豆提取抗癌物質的報導。

栽培方法

蠶豆

蠶豆播種期:蠶豆播種期應以盛花結莢期能夠避過重霜凍的出現時間為依據,確定不同生態地區蠶豆最佳播種節令。即:海拔1550—1700m的豆作區10月5日—15日播種;海拔1750—1900m的豆作區10月10日—20日播種;海拔1950—2200m及以上地區在10月15—25日播種。

合理密植,規範條點播種:在海拔1550—1700m的豆作區播種基本苗1.2—1.5萬株/667m2,株行距為15—18×750px;在海拔1750—1900m豆作區播種基本苗1.8—2.2萬株/667m2,株行距為13×650px或16×500px;在1950—2200m及以上豆作區播種基本苗2.3—2.8萬株/667m2,株行距為13—15×450px。播種方式採用條點明豆。

合理施肥:播種後畝蓋優質廄肥1500—2000kg/667m2或蓋適量稻草;在豆苗2.5—3台葉期施普鈣30kg/667m2,硫酸鉀10—15kg/667m2;在洱海湖邊區的大理市、洱源縣,為減少對洱海等湖泊的污染,以減少磷肥用量,播種時用0.5—1kg/667m2土壤磷素活化劑(昂力素)拌種,豆苗2.5—3台葉期施普鈣15—18kg/667m2。

灌水:在整個生育期間應及時灌好現蕾開花水、盛花結莢水、灌漿鼓粒水等3—4次。

田間管理

苗期管理措施:在苗期根據苗情以控水或灌水達到墩實的壯苗,做到苗齊、苗勻、苗壯。膠沾泥豆田,播種後要及時蓋草保溫保濕。

中期管理措施:做好病蟲害的預測預報工作,及時防治病蟲草鼠危害,做好水分管理。進行田間整枝間苗,拔出瘦弱植株和病株,保證群體健康生長。

後期管理措施:保證灌漿期對水份的需求,使土壤含水量保持在20—25%,低於18—20%,必須立即灌水;高產田塊和遲熟田塊,終花散尖期進行打頂摘芯,利於通風透光,增粒重,促早熟。

注意事項

蠶豆忌連作,連作使植株生育不育,根瘤菌數目少,活性低,結莢少,發病多,種蠶豆就實行至少3年以上的輪作。蠶豆適應稍粘重而濕潤的土壤,但是栽培在土層深厚、肥沃的粘壤土或砂壤土上為好。

適期播種:蠶豆具有較強的耐寒性,種子在5-6℃時即能開始發芽,但最適發芽溫度為16℃。幼苗能忍耐-5℃左右的低溫,-6℃時易凍死。生長的適溫為20-25℃。可於陽曆10-12月隔年的1-3月播種,播種前深翻土壤並適當施基肥,做成1米寬的平畦。每畦種兩行,在畦內挖穴,穴深3-5公分,穴距20公分左右,每穴點播種子2-3粒,摟平畦面,長期無雨則要灌溉保苗。

適時採收蠶豆嫩莢,可分次採收,採收自下而上,每次大概7-10天,後期採收老熟的種子,可在蠶豆葉片凋落,中下部豆莢充分成熟時收穫,曬乾脫粒貯藏。

病蟲防治

蠶豆

蠶豆蠶豆立枯病:蠶豆各生育階段均可發病,但以嫩莢期發病較重,主要侵染蠶豆莖基或地下部,也侵害種子。莖基染病多在莖的一側或環莖出現黑色病變,致莖變黑。化學防治:發病初期開始噴灑58%甲霜靈錳鋅可濕性粉劑500溶液,或75%百菌清可濕性粉劑600~700溶液,或21%咪錳多菌靈可濕性粉劑800~1000倍液,或20%甲基立枯磷乳油1100~1200溶液等。

赤斑病:葉片上先出現赤色小點,小點逐漸擴大成圓形或橢圓形病斑,嚴重時各部位均變成黑色、枯萎。莖稈內壁有黑色菌核。化學防治:在發病初期,噴施1∶2∶100的波爾多液。以後,每隔10天噴50%多菌靈500倍液1次,連噴2-3次。實踐證明:初期噴波爾多液比噴多菌靈好。

鏽病:葉片上出現銹斑,直至葉片乾枯。嚴重時植株全部枯死。化學防治:可用15%粉銹寧50克對水50-60公斤噴施。每畝用藥液40-60公斤。施藥後20天左右,再噴藥1次。

枯萎病:主要是根部發病變黑,主根短小,側根少,葉色變黃,植株呈蔫萎狀,頂部莖葉萎垂。化學防治:在發病初期可用50%甲基托布津500倍液澆施根部,用藥2-3次,有較好的防治效果。

蠶豆褐斑病:可以侵染蠶豆的莖、葉、莢和種子。葉片染病初呈赤褐色小雀斑,後擴展為圓形或橢圓形病斑,病斑中央為淡灰色,邊緣呈深褐和赤色,直徑3~8毫米,其上密生黑色呈輪紋狀排列的小點粒,病情嚴重時互相交融成不規則大斑塊。藥劑防治:發病初期,可噴施70%甲基硫菌靈可濕性粉劑600~800倍液,或50%琥膠肥酸銅可濕性粉劑500~600溶液等,每隔7~10天噴一次,連續1~2次。

蠶豆

蠶豆蠶豆炭疽病:主要危害葉片、莖稈及豆莢。葉片受害初期,表面上散生深紅褐色小斑,後擴展為1~3毫米、中間為淺褐色邊緣為紅褐色的病斑。病斑融合後成大斑塊,大小10毫米,病斑圓形至不規則形,多受葉脈限制,病葉很少乾枯。後期病斑上產生黑色小點。藥劑防治:發病前或發病初期噴80%炭疽福美可濕性粉劑800~1000倍液,或58%甲霜靈錳鋅可濕性粉劑800~1200倍液等。隔7~10天噴一次,連續噴2~3次,採收前3天停止用藥。

蠶豆花葉病:農業防治:選取抗病品種,注意加強田間管理。藥劑防治:及時噴藥治蚜,可用50%抗蚜威可濕性粉劑2500~3000倍液。採收前三天停止施藥。

蠶豆根腐病和莖基腐病:藥劑防治:定植前用50%多菌靈可濕性粉劑1份與50份細乾土混勻,撒在苗基部,每畝用量1.5千克。

增產技術

去主莖:適時將主莖除去,使養分集中供給冬前分生的次生莖,促進蠶豆次生莖第2年多開花、多結果。去主莖的時間要在元月初,方法是:用刀從主莖離地10厘米處割下,最遲要在元月中旬結束這項工作。

去無效枝:蠶豆在立春後發生的分枝很少開花,即使開花,也易形成華而不實,而且與年前發生的有效枝爭光、爭水、爭肥。因此,在3月份的蠶豆初花期,將這些小分枝、細嫩分枝除去,促進蠶豆集中用肥,利於增產。

摘頂心:蠶豆的花是側生的短總狀花序,開花時間長達20~30天。在開花結莢時,養分不能集中供給開花結莢的需要,常導致落花、落莢,分枝頂部多形成不孕花,因此,後期適時摘除頂心能控制植株生長,提高產量。此項操作尤在4月10日前後進行為宜。另外,在運用上述技術時,要根據植株生長生育情況靈活掌握。在去主莖、去無效枝時要選在晴天進行,而且動作要輕。

食療作用

蠶豆也是很好的食品,不但鮮美可口,而且還能治病。中醫認為,蠶豆具有健脾、利濕作用,用於中氣不足之倦

蠶豆

蠶豆蠶豆葉具有止血作用,可治療肺結核咯血、胃及十二指腸潰瘍出血。用法是取新鮮蠶豆葉搗汁服,每次20ml,每日2次。亦可研粉外用治外傷出血。嫩蠶豆煮稀飯能和胃、潤腸通便,對習慣性便秘有良效。

蠶豆殼治水腫、腳氣、小便不利。煎服每次9~15g。治天皰瘡、黃水瘡,研末與麻油調敷患處。

蠶豆花涼血止血,主治咯血、鼻出血、血痢、高血壓,煎服,每次9~15g。

蠶豆莖燒灰後用油調敷,可治燙傷。種子皮利尿滲濕;莢殼收入斂止血。

治膈食:蠶豆磨粉,紅糖調食。(《指南方》)

治水脹,利水消腫:蟲胡豆一至八兩。燉黃牛肉服。不可與菠菜同用。(《民間常用草藥彙編》)

治水腫:蠶豆二兩,冬瓜皮二兩。水煎服。(《湖南藥物志》)

治禿瘡:鮮蠶豆搗如泥,塗瘡上,乾即換之。如無鮮者,用乾豆以水泡胖,搗敷亦效。(《秘方集驗》)

大便下血:鮮蠶豆葉或英殼2至3兩,水煎後加紅糖適量,一日2次分服。

婦女赤白帶:蠶豆花5錢至1兩(於品),水煎,一日2次分服。

小兒頭部黃水瘡:蠶豆種皮(豆子的殼)炒焦研成細粉,以麻油調塗,一日2次。或用英殼炒焦研細末亦可。

膿疤瘡:蠶豆英殼煅灰,研細,麻油調塗患處。

酒醉不醒:蠶豆苗適量,加油、鹽煮湯,灌服。套用於水瀉:蠶豆莖30克,水煎服。

蠶豆

蠶豆濕消腫:用陳蠶豆60克、冬瓜皮15克,加水煎服,連用5~7天。 除濕消腫、水腫:用鮮蠶豆250克或陳蠶豆120克浸透去水,加入黃牛肉500克,用文火燉爛,再加調味品後食用。

水腫:三年以上之陳蠶豆煎湯飲;或陳蠶豆120克,紅糖90克,同放砂鍋內加水5茶杯,文火熬至一茶杯,頓服;或用蟲蛀蠶豆160克,豬肉適量燉熟食之;蟲胡豆1~8兩,燉黃牛肉服食;蠶豆2兩,冬瓜皮2兩,水煎服。

高血壓,咯血,鼻衄:鮮蠶豆花2兩,或乾花5至6錢,水煎服。或鮮蠶豆花蒸溜成“蠶豆花露”,每服半杯亦可。有些地區中藥店,有蠶豆花露成品供應。

慢性腎炎:一蠶豆衣20斤,紅糖5斤,煮成浸膏500毫升,裝瓶存放,每服20毫升。對尿蛋白陽性患者,療效較好。

各種內出血:蠶豆梗焙乾研細末,每日9克,分3次吞服,白水送下。

天皰瘡:蠶豆黑殼燒存性,研末,加枯礬少許,菜油調敷。

胎漏:炒熟蠶豆磨粉,每服12克,加砂糖少許調服。

飲食禁忌

蠶豆也有一些飲食禁忌。因為蠶豆不易消化,因此脾胃虛弱者不宜多食,一般人也不要吃得過多,以免損傷脾胃,引起消化不良。還有蠶豆不宜生吃,有些人生吃蠶豆或吸入蠶豆花粉後,會發生急性溶血性貧血,又稱“蠶豆黃病”,產生眩暈、休克、黃疸等症狀。這是由於所含的巢萊鹼甙引起的。所以,必須將蠶豆煮熟後再食用。同時,蠶豆不宜與田螺同食,否則容易引發結腸癌。保健食譜

炒蠶豆

炒蠶豆原料:蠶豆400克,冬菜25克,冬筍50克,醬油5克,味素3克,料酒10克,澱粉(玉米)5克,鹽3克,花生油50克,姜2克,白砂糖3克,香油10克

操作:將鮮蠶豆剝去皮;冬筍洗淨,切丁;冬菜、姜均切末;將醬油、料酒、味素、精鹽、白糖放入碗內,兌成調味汁,待用;鍋上火,注油燒熱,下薑末熗鍋,煸炒出香味,下冬菜、蠶豆、冬筍丁;煸炒片刻後,下入兌好的調味汁,添適量高湯,用濕澱粉勾芡,淋入香油,炒勻,即可出鍋裝盤。

蠶豆粥

配料:蠶豆60克,大米100克。

製法:將蠶豆、大米煮成粥。

藥用:每天早、晚分食。

說明:補益脾胃、清熱利濕;對慢性胃炎、高血壓病、肥胖症、消化性潰瘍、腎炎水腫、高血脂症均有療效。

蠶豆糕

配料:蠶豆250克,紅糖150克。

製法:把蠶豆拿清水泡發,去皮,入鍋,煮爛後放紅糖,拌勻,絞成泥,用啤酒瓶蓋為模,把糕料填壓成餅狀。

藥用:當點心食用,用量自願。

說明:利濕消腫、祛淤降脂;對吸收不良綜合症、營養不良性水腫、動脈硬化症、高血壓病有療效。

糖醋蠶豆

原料:蠶豆500克,花生油50克,赤砂糖100克,姜25克,大蒜(白皮)25克,泡椒50克,大蔥50克,醬油50克,花椒粉3克,醋75克,鹽3克。

蠶豆

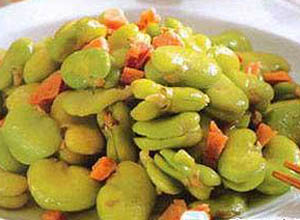

蠶豆蒜香蠶豆

原料:蠶豆300克,大蒜(白皮)20克,辣椒油2克,鹽3克,味素1克,醬油5克,醋10克。

操作:把嫩蠶豆洗淨,入沸水鍋里煮熟,撈出控去水分,放入鹽拌勻;將蒜(搗泥)、味素、醬油、醋、辣椒油調成味汁;將調好的味汁倒入蠶豆里攪拌均勻即可。

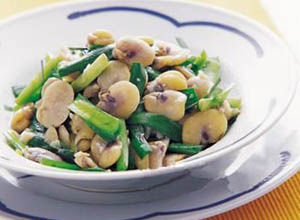

蠶豆炒韭菜

原料:水發蠶豆2/3碗,韭菜150克,生薑末1小匙、糖、鹽各1/2小匙,料酒1小匙,蔥蒜末各1/2小匙,香油1小匙,水1/2杯。

特色:幫助消化、消除腹脹。本道菜蛋白質及膳食纖維含量豐富,既營養又可促進消化。

操作:蠶豆剝去外殼、韭菜洗淨瀝乾後切段備用。起油鍋加油3大匙,放入生薑末爆炒至金黃色。將蠶豆放入鍋中並加水1/2杯炒至熟軟。最後加入韭菜、其餘調味料拌炒片刻即成。

貼士:本道菜亦可清蒸,最後將調味料淋上即可,功效相同。偏好食辣者,可加入適量辣椒末調味。可酌量加入枸杞,可增美觀。

火腿炒蠶豆

火腿炒蠶豆蠶豆炒蝦仁

原料:蝦仁500克,嫩蠶豆120克,雞蛋1個,大油600克(實耗約50克),鹽、味素各4克,料酒15克,胡椒粉1克,姜3克,蔥5克,濕澱粉20克,湯25克。

特色:色美味鮮,清嫩適口。

操作:將蝦仁用蔥、姜、鹽、味素各1.5克和胡椒粉1克、料酒5克,拌勻掩一下,烹調時挑出蔥姜,漿上濕澱粉(12克)和蛋清糊。蠶豆去皮掰成兩半,兩開水氽過後再過冷水。蔥、姜均切片。用味素、鹽各3克,濕澱粉、料酒各8克和湯對成汁。炒內留油少許,將蠶豆迅炒後,把蝦仁下入,再翻炒幾下,將對好的法倒入,汁開後翻勻即可。

營養價值:蝦肉-蝦主要分淡水蝦和海水蝦,常見的青蝦、草蝦、小龍蝦為淡水蝦。蝦肉肥嫩鮮美,不腥無刺是滋補壯陽之妙品。

原料:熟火腿75克、鮮蠶豆300克

調味料:白糖10克、味素3克、奶湯100毫升、熟雞油10毫升、精鹽2克、精製油30毫升、澱粉10克

做法:將蠶豆剝皮、除去豆眉,用冷水洗淨,在沸水中煮熟。熟火腿切成0.3厘米厚、1厘米長方的丁。鍋置中火上燒熱,倒入精製油至熱時,將蠶豆倒入,約煸炒10秒鐘,把火腿丁下鍋,隨即放入奶湯,加白糖和精鹽,燒一分鐘,加入味素,用濕澱粉調稀勾芡,顛動炒鍋,淋上雞油,盛入盤內即成。

文學記載

《食物本草》:快胃,和臟腑。《本草從新》:補中益氣,澀精,實腸。

《隨園食單》:新蠶豆之嫩者,以醃芥菜炒之甚妙。

《農書》:百穀之中最為先登之物,蒸煮皆可食,代飯充飢。

《湖南藥物志》:健脾,止血,利尿。

《本草綱目》:豆英狀如老蠶,故名蠶豆。

《本草從新》:補中益氣,澀精實腸。

《隨息居飲食譜》:健脾開胃,浸以發芽,更不壅滯。

![胡豆[豆科植物] 胡豆[豆科植物]](/img/e/7c5/nBnauM3XyYTNxADM4YjN5ATOzQTMxYDNwMzMxADMwAzMwIzL2YzL1czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)