發展沿革

歷史背景

納爾遜號戰列艦三視線圖

納爾遜號戰列艦三視線圖第一次世界大戰中的1916年,英德兩國海軍之間爆發了人類有史以來規模最大的海戰——日德蘭海戰,成為戰列艦主宰海洋的“大艦巨炮製勝主義”理論歷史頂點。根據這次海戰的教訓,主要的海軍國家改進了無畏艦的設計。主要改進措施包括:增大主炮口徑,改進炮塔,火藥庫等部位的防護;採取重點防護措施,加厚重要部位的裝甲,減少或取消非重要部位的裝甲;重視水平防護,以及水線以下對魚雷的防護。這種無畏型戰列艦通常被稱為“後期日德蘭型戰列艦”(Post-Jutland Battleship)。例如英國建造的納爾遜級戰列艦 。

1921年11月,海軍裁軍會議在美國華盛頓召開,經過一番討價還價,最終確定英美日意法海軍主力戰艦(戰列艦,戰列巡洋艦)噸位比例為“5:5:3:1.75:1.75”,條約規定各國在10年內不得新造主力戰艦。但是在討論應該廢棄那些軍艦的問題上,日本代表橫插一槓,藉口日本小學生為裝有410毫米主炮的“陸奧”號戰列艦的建造捐款,一旦廢棄無法向國民交代為由,拒絕廢棄“陸奧”號戰列艦。

最後妥協的結果是,條約型戰列艦主炮最大口徑增加到16英寸,日本可以保留陸奧號戰列艦,而美國則完成未完工的三艘科羅拉多級戰列艦中的兩艘(共建造四艘,“馬里蘭”號BB-46,已經在裁軍會議前完成,“華盛頓”號BB-47則根據海軍條約在下水後作為靶艦擊沉),英國則能夠在條約規定的噸位內建造一級安裝16英寸主炮的戰列艦,而不受條約中10年內不得建造戰列艦的規定的約束。根據這一協定,英國建造的第一級條約型戰列艦納爾遜級誕生了 。

研製歷程

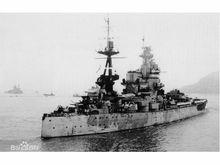

納爾遜號戰列艦/HMSNelson

納爾遜號戰列艦/HMSNelson1922年11月28日,兩艘納爾遜級戰列艦“納爾遜”號和“羅德尼”號分別在紐卡斯爾的阿姆斯特朗·惠特沃斯船廠和伯肯黑德的開末爾·萊爾德船廠開工,兩艦分別於1925年9月3日和1925年11月7日下水,並分別以18~19世紀英國海軍上將霍雷肖·納爾遜(1758-1805)和英國海軍上將喬治·布里奇斯·羅德尼(1719-1792)命名。1927年9月10日,“納爾遜”號完工,同年11月10日,“羅德尼”號完工。由於技術的進步和造艦思想的改變,這兩艘戰列艦展現了與以往戰列艦不同的風貌 。新艦總設計師仍然是丁尼森·戴恩科特爵士,他在1904年還設計過勇敢級大型輕巡洋艦。在HMS第一海務大臣戴維·貝蒂的影響下新艦設計圖最終在1922年9月11日完成,代號O3b。

羅德尼號戰列艦/HMS Rodney

羅德尼號戰列艦/HMS Rodney這型新式戰艦需要在嚴格限制中的35000噸標排和16寸主炮之間進行權衡,15英寸主炮的最直接降重方案因為火力不足而早早被拋棄;為採用原用於重量巨大的16英寸主炮該方案採取了一系列堪稱激進的特殊手段,包括採用傾斜、但減小了厚度的主裝甲、大量採用含錳的輕型裝甲、主炮以金字塔型全前置以減小主裝長度、連甲板木材也由傳統的柚木改為較輕的花旗松;甚至連艦上實木家具也都換成三合板降重。同時因經濟問題,該艦採用了部分海軍上將(胡德)級3、4號艦“安森”、“豪”的預備材料 。

列裝入役

納爾遜號戰列艦

納爾遜號戰列艦兩艘納爾遜級戰列艦於1927年完工服役,與日本的兩艘長門級戰列艦、美國的三艘科羅拉多級戰列艦等7艘擁有最大口徑火炮的戰列艦,被各國海軍界人士稱為“big seven”。

納爾遜級在服役後經過了數次規模不大的改裝,主要是增強防空火力。第二次世界大戰時,由於航速的限制難以與新式軍艦協同行動,該級艦大多是執行護航和為登入行動提供火力支援的任務。

1943年9月29日在納爾遜號上義大利的代表簽署了投降的協定。

1944年納爾遜號、羅德尼號參加了諾曼第登入戰役。1945年納爾遜號開赴印度洋參加針對日本的作戰行動,納爾遜號見證了日軍在印度尼西亞群島的投降行動 。

技術特點

總體設計

艦型結構

羅德尼號戰列艦

羅德尼號戰列艦納爾遜級戰列艦不再採用以往英國戰列艦常用的艏樓船型,改用平甲板船型。根據日德蘭海戰的經驗教訓著重提升裝甲防護水平,首次採用傾斜布置水線裝甲帶,是當時舷側水線裝甲最厚的戰艦,並且強化了水平防護裝甲,增加水密隔艙等間接防禦設施。

納爾遜號戰列艦/HMS Nelson受條約規定35000噸的限制,納爾遜級採用3座三聯裝主炮炮塔全部在艦橋之前,而動力機艙、副炮炮塔集中配置在艦體後部這種非常規的布局,基本設計思想基本與N3和G3計畫相同,都是儘量使需要裝甲防護的部位集中。

3座主炮炮塔聚集在一起,中間炮塔安裝在高出其前後炮塔的位置上,呈金字塔狀排列,為了配平重量艦橋位於艦體舯部靠後的位置。如此設計的目的是將有限的裝甲重量最大限度集中在重點部位,需要重裝甲保護要害部位的範圍被縮小到最小的區域,可以達到更好的防護效果。

納爾遜號三聯裝巨型主炮

納爾遜號三聯裝巨型主炮但是這樣的設計造成主炮射界受限制和艦船後部存在死角的缺陷。同時在一定程度上犧牲動力性能,最高航速比較伊莉莎白女王級戰列艦有所降低。其艦橋設計與過去戰艦低矮狹小的艦橋不同,為遠距離炮戰觀測的需要,設計成將觀測設施與艦橋融合的塔狀艦橋。

納爾遜級安裝16英寸口徑主炮,並首次套用炮塔化的高平兩用副炮。由於主炮在服役前沒有經過足夠的測試,使用“高初速輕型彈”的主炮以及三聯裝主炮塔的性能並不理想,主炮威力提高相當有限,火炮身管壽命、射擊精度還不如原來的15英寸口徑炮,炮塔可靠性也出現了不少問題 。

裝甲防護

納爾遜級戰列艦

納爾遜級戰列艦 納爾遜級戰列艦開炮

納爾遜級戰列艦開炮納爾遜級戰列艦在防護設計方面充分吸取日德蘭海戰的經驗教訓。在日德蘭海戰中,雙方戰列艦的最有效交戰距離大大超過戰前預計的7000-10000米,而達到了15000~17000米,而且還有增加的趨勢。在這個距離上,火炮的彈道變得彎曲,炮彈擊中目標時一的俯角增大,在這種情況下,水平防護變得和垂直防護一樣重要。在日德蘭海戰後,英國海軍著手給現有以及在建的戰列艦和戰列巡洋艦在重要部位增加了一層甲板裝甲以提高這些部位的水平防護,但是這種權宜之計對防護的提高畢竟有限。而納爾遜級則是從設計開始就考慮到了這個問題,其甲板裝甲最厚達160毫米,而在此之前的英國戰列艦和戰列巡洋艦,水平甲板的防護都不超過100毫米。這個提高可以說意義重大,二戰中納爾遜級最可能遭遇的對手-德國的俾斯麥級戰列艦的380毫米主炮只有在35000米距離上(此時俯角達40度)才能保證將其擊穿,這樣就意味著在一般交戰距離(25000米以內,超過這個距離測距,射擊精度都難以保證,射彈散布也過大),納爾遜級的水平防護有相當可靠的保障。

同樣,納爾遜級重要部位的主裝甲帶也有所加強,艦艏附近主炮彈藥庫部位的裝甲帶厚近360毫米,而艦娓機艙和副炮彈藥庫主裝甲帶厚度也有330毫米,橫向防護艙壁厚305-203毫米(艦舷),254-102毫米(艦艉)。而炮座和炮塔也是重點防護炮座裝甲最厚處達380毫米(一說387毫米),最薄的部分也有305毫米,而炮塔正面裝甲厚406毫米(一說413毫米),側面280到238毫米後部也達225毫米,頂部則有178毫米,可以說防護相當充分。司令塔的裝甲厚度稍薄一些,但兩側也達到356毫米,正面則有305毫米,後部則達到254毫米;但是副炮防護相對薄弱,炮塔裝甲厚度不超過40毫米 。

武器系統

納爾遜號戰列艦三聯裝主炮

納爾遜號戰列艦三聯裝主炮納爾遜級主炮安裝了新研製的Mk.I型406毫米45倍徑艦炮,採用三聯裝炮塔,這也是英國戰列艦第一次也是最後一次採用三聯裝炮塔,同時也是英國最後一種採用鋼筋纏繞法加固身管的火炮。這種火炮和炮塔最初是為G3型戰列巡洋艦設計和購的,在G3計畫因華盛頓海軍條約取消時,這些炮塔的定單已經下達到廠家,為了避免浪費資源,於是英國海軍重新修訂了對這些炮塔的要求,稍稍縮小了炮塔的尺寸和重量,使之能夠安裝在新建的兩艘納爾遜級戰列艦上。納爾遜級的6座雙聯裝152毫米M.kXXH副炮,最初也是為G3型戰列巡洋艦設計的。Mk.xXH的轉速和射速很快就不能適應對30年代以後出現的新型飛機作戰的需要了,由於不能連續射擊導致防空作戰的實際效率大大下降。

該級艦還裝有6座單管Mk.VIH型120毫米高平兩用炮,分別安裝在艦橋、煙囪兩側和艦艉,這些火炮仰角達90度,採用整裝彈藥,射速達每分鐘8到12發,這6門大口徑高炮實際上是納爾遜級中遠程防空火力的中堅,另外艦上還裝有8門單管40毫米M.kVlll型桌球飽,作為防空機關炮,用於中近程防空。另外,水線下還安裝了兩具620毫米魚雷發射管 。

動力系統

納爾遜號戰列艦

納爾遜號戰列艦納爾遜級戰列艦,犧牲了動力和機動性。艦上共安裝8台帶蒸汽過熱器的海軍部型3鼓水管燃油鍋爐,單位壓力260磅/平方英吋;裝兩檯布朗·寇蒂斯單級齒輪減速蒸汽輪機,總功率45000軸馬力。推進方式也被改為雙軸雙槳推進,設計最高航速為23節 。

艦電系統

納爾遜級戰列艦主炮齊射的場面

納爾遜級戰列艦主炮齊射的場面1939年到1944年間,納爾遜級的電子設備也進行了多次改造。1939年加裝279/281型對空搜尋警戒雷達,1940年到1941年在主炮射擊指揮儀上加裝284型主炮火控雷達,其中“納爾遜”號是第一艘試用這種雷達的戰艦,試用結果令人十分滿意。很快這種雷達就被推廣到整個皇家海軍的重型艦艇上。截止1944年,納爾遜級戰列艦又加裝了273型對海搜尋雷達、285型副炮火控雷達、286型防空火控雷達,其作戰能力大大提高 。

性能數據

納爾遜級戰列艦參考數據:

| 艦長 | 216.6米 |

| 艦寬 | 32.3米 |

| 吃水 | 9.1米 |

| 標準排水量 | 36000噸 |

| 滿載排水量 | 43140噸 |

| 動力裝置 | 8台帶蒸汽過熱器的海軍部型3鼓水管燃油鍋爐;2台蒸汽輪機 |

| 軸數 | 4軸 |

| 動力輸出 | 45000馬力 |

| 航速 | 23節 |

| 燃油量 | 2800噸 |

| 續航力 | 15000海里/12節 |

| 主炮 | 三座三聯裝MarkI型16英寸(406毫米)45倍徑炮 |

| 副炮 | 六座兩聯裝MarkXXII型6英寸(152毫米)炮 |

| 防空火力 | 六座單聯裝MarkVIII型120毫米高平兩用炮,四座雙聯裝100毫米高平兩用炮,六座八聯裝41毫米“砰砰”機關炮,61門20毫米“厄利孔”機關炮 |

| 魚雷 | 兩具620毫米魚雷發射管 |

| 艦載雷達 | 279型、284型、285型 |

| 艦員 | 1314人 |

該級各艦

納爾遜級戰列艦同級艦兩艘,簡況如下:

| 艦名(英文 / 譯名) | 敷設龍骨 | 下水時間 | 完工時間 | 最終情況 |

| Nelson/納爾遜 | 1922.12.28 | 1925.9.3 | 1927.9.10 | 1949.2.15拆毀 |

| Rodney/羅德尼 | 1922.12.28 | 1925.11.7 | 1927.11.8 | 1949.3.28拆毀 |

服役動態

納爾遜級戰列艦

納爾遜級戰列艦1939年第二次世界大戰爆發時,兩艘納爾遜級戰列艦均在本土艦隊服役,儘管經過了現代化改裝,但是這個時候的納爾遜級已經顯得過時了,尤其是航速過低——甚至比更為老久的伊莉莎白女王級還要慢——的問題一直困繞著這兩艘戰列艦,這使得它們難以與快速的航空母艦和巡洋艦協同行動,同時,火炮精度太差,威力不足的問題又制約著它們參與艦隊決戰的能力,但是,缺乏可用戰列艦的英國人顯然不會把這樣兩艘艦齡並不算長的戰列艦閒置。而這兩艘戰列艦在護航和對岸轟擊中也起到了相當大的作用。

1939年11月4日,“納爾遜”號在入港時被德國潛艇U-31布設的一枚磁性水雷炸傷,73人負傷,艦底右舷多處破損,揚彈機也被震壞。在港內進行了臨時搶修後,“納爾遜”號勉強蹣跚航行到朴茨茅斯接受入塢檢修和改造。

羅德尼號周身塗著適用於北大西洋的藍綠迷彩

羅德尼號周身塗著適用於北大西洋的藍綠迷彩1940年9月,剛剛結束維修的“納爾遜”號參加了在挪威沿海捕捉德國運輸船的行動。同年11月,又參加了搜尋德國水面襲擊艦“舍爾海軍上將”號的行動,但是仍然一無所獲。

1941年3月,“納爾遜”號與參與了支援登入突襲挪威納爾維克附近德軍設施的行動,並取得成功。同年,“納爾遜”號被調往地中海,支援和掩護運補馬爾他的護航隊。

1941年8月參加“堅實”護航戰役,擔任遠距離支援;9月,又參加了“長矛”護航戰役,9月27日在行動中被義大利魚雷機擊傷。在進行維修後,第二年(1942年)8月,又作為內維爾中將的旗艦參加了“台柱”護航戰役;同年11月,參加了在法屬北非登入的“火炬”動。

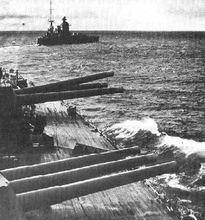

演習中從納爾遜號上看到的羅德尼號

演習中從納爾遜號上看到的羅德尼號1943年7月,“納爾遜”號參加了在西西里登入的行動,擔任火力支援,8月,炮擊義大利西南部的卡拉布里亞,9月,參加掩護在義大利南部薩勒諾的登入行動,1943年9月29日,代表盟軍的艾森豪將軍和代表義大利的巴多格里奧元帥在“納爾遜”號上籤署了義大利投降的協定。

1944年,“納爾遜”號又參加了規模空前的諾曼第登入戰——這次登入共動用了6艘戰列艦,23艘巡洋艦和104艘驅逐艦、177艘掃雷艇,以及4000多艘登入艦艇,1000多艘近海運輸船,224艘商船和大量的小型運輸船。

在歐洲戰局已定的情況下,“納爾遜”號被調往印度洋參加對日作戰,但是1945年的印度洋海區已經沒有多少仗可打了,1945年8月到9月,“納爾遜”號參加了在馬來半島及印度尼西亞群島的受降行動。

“羅德尼”號則比它的姊妹艦更為有名,1940年它與“納爾遜”號一起參加了挪威戰役和圍捕德國袖珍戰列艦“舍爾海軍上將”號的行動,1940年4月在挪威卑爾根附近被德國轟炸機炸傷。在“納爾遜”號前往地中海轉戰時,“羅德尼”號仍然留在大西洋作戰,

羅德尼號戰列艦

羅德尼號戰列艦1941年5月27日,“羅德尼”號在托維海軍上將指揮下參加了圍殲德國俾斯麥號戰列艦的行動。戰鬥中,“羅德尼”號對“俾斯麥”號發射了380多發16英寸炮彈,而同行的“英王喬治五世”號發射了360多發14英寸炮彈,命中數量達百發。由於最後離“俾斯麥”號的距離太近,導致“羅德尼”號的炮彈只能掃平上層建築,無法有效打擊核心艙。此時“俾斯麥”號已經被變成浮在海面上的棺材。正是由於“羅德尼”號的攻擊,導致“俾斯麥”號在最後一戰中失去了還擊能力,主炮炮塔被擊毀,甚至一發炮彈導致其兩個炮塔失去作戰能力,為皇家海軍擊沉“俾斯麥”號做出巨大貢獻。

納爾遜級戰列艦

納爾遜級戰列艦擊沉“俾斯麥”號不久,“羅德尼”號也前往地中海,同“納爾遜”號一起擔任前往馬爾他的護航隊的護航任務,參加了“長矛”、“台柱”兩次大規模護航作戰。1942年底到1944年中,又與“納爾遜”號一起參加了北非登入、西西里登入,炮擊卡拉布里亞,支援盟軍登入義大利本土,以及諾曼第登入。

1945年戰爭結束後,兩艘納爾遜級戰列艦先後退出現役,“羅德尼”號在1945年轉入預備役,1946年除籍,1948年2月被出售解體。“納爾遜”號則在1946年被改為訓練艦,但是僅僅一年以後,它也被除籍,在“羅德尼”號被出售一年後,它也被當作廢鐵出售了 。

總體評價

納爾遜號戰列艦

納爾遜號戰列艦納爾遜級戰列艦一反過去英國戰列艦不太重視防護性能的弱點,第一次將艦船防護放在了設計要求的首位,甚至為了防護(火力已經由條約限定)不惜極大地犧牲航速。但是過猶不及、這一設計事後證明並不算成功,23節的航速儘管在當時現役戰列艦中尚說過得去,但是考慮到根據條約,10年間沒有一艘戰列艦開建的情況,納爾遜級的機動性可以說已經落後於時代了。到了二戰期間,納爾遜級已經顯得力不從心,加上其火炮性能不盡人意,這兩艘艦齡不過12年的戰列艦給人一種“雞肋”的感覺,作為比較新的現代化的條約型戰列艦,只能與那些老無畏艦參加一些護航和對岸轟擊的作戰行動,不能不說是一種悲哀。但納爾遜級畢竟是條約型戰列艦的開山之作,也是現代化戰列艦的先驅,代表了戰列艦新時代的開始,儘管性能不佳,但是納爾遜級代表了更為先進的設計思想,它在世界戰列艦史上的地位仍然是不容低估的 。