伊勢級航空戰列艦

伊勢級航空戰列艦艦史

“伊勢”和“日向”號原來是作為日本最早的國產超無畏戰列艦扶桑級的第三、第四號艦而計畫建造的。“扶桑”是古來對日本的美稱,以此來冠其名,可見日本軍方對它們報以何等的期待,然而,當時日本的造船工業以及設計能力雖然已經日趨成熟,但若要設計生產世界最高水準的超無畏艦還顯得不足,該艦被要求裝備當時世界最強的雙聯14英寸主炮六座,排水量也達到了29300噸。這種不顧實際的“造艦大躍進”也無情地遭到了事實的嚴厲懲罰。當扶桑級的二號艦“山城”擺上船台沒有過多久,日本技師們就發現了“扶桑”號存在有重大的缺陷。所有的問題可以說都是由硬塞在艦體中央的第三、第四兩座炮塔所惹出來的,首先是夾在這兩座炮塔中的煙囪給射擊指揮會帶來麻煩,分別配置的彈藥庫的搭載量會有限制,射擊產生的氣浪會給上層建築帶來破壞,更麻煩的是,由於主機艙中間又插入了炮塔,這樣不光限制了輪機艙的空間,使大型鍋爐難以搭載,還要迫使其主防護帶延伸,加重了防護的負擔。這樣,設計人員必須在速度和防護上作出抉擇,結果,這艘日本所寄予厚望,耗費了巨資,傾注了全部技術力量的超無畏戰列艦航速只能勉強達到23節,最大裝甲也只得被施以12英寸,不管在機動性還是防護性方面都不能滿足要求。結果,不單是“扶桑”號,連船台上因工期已經展開而來不及加以多少修正的二號艦“山城”也一樣,尚未完成便被貼上了“次品戰列艦”的標籤!

伊勢級航空戰列艦

伊勢級航空戰列艦第一次世界大戰結束以後,華盛頓條約打斷了新的一輪海軍軍備競賽,日本苦心經營的八八艦隊計畫被束之高閣,稱不上成熟的伊勢級艦忽然成了僅次於長門級的日本亞軍。雖然有條約限制不得再造,不過改裝卻不在限制的範圍內,日本對其擁有的主力艦艇進行了徹底的改裝。這些改裝可以說一直在進行,一直持續到戰爭爆發以後。經過這些改裝,日本的戰列艦群逐漸擺脫了過去濃厚的英國風格,形同古塔的主桅樓造就了日本戰列艦最顯著的特徵。

“伊勢”在服役期間進行了幾次大改裝,逐漸改變自己的面貌,塔樓也越來越粗壯。尤其是1934到1937年所進行的一次以更換主機為中心的改造工事,其排水量猛增到了36000噸,新安裝的80000馬力汽輪機使這艘腿腳不利索的巨艦也達到了25.3節的航速。當然為了使航速提高,光改良主機是不夠的,“伊勢”的艦艉被延長了8米,顯得幾分苗條了的體形更利於航速的提高,同時被延長的部分也被安裝了一部彈射機,用於3架水上偵察機的運用。原來問題嚴重的部分副炮也被拆除,留下的也進行了提高仰角的改裝。除此以外,還全面提高了原來單薄的防空火力。“伊勢”就在這個狀態下步入了太平洋戰爭的戰場。

海戰中伊勢級航空戰列艦

海戰中伊勢級航空戰列艦中途島海戰後,為了彌補航空母艦的不足,伊勢號於1942年12月被改裝為航空戰艦。在艦尾部增設了航空甲板和飛機庫。為了保留其作為戰列艦的機能,至少需要6門主炮,因此最初計畫保留其1-3號炮塔,但是以後在設計過程中發現,即使保留3號炮塔,其空間也不會有什麼使用價值,相反還會給設計工作帶來麻煩。因此,最後決定僅僅拆除最後兩座炮塔而設定飛行甲板。起飛用彈射器設定於後部桅樓前部的兩舷,其上部與飛行甲板同高。由於這要比一般軍艦的彈射器高出許多,因此4號炮塔如果要進行低仰角射擊將會受到限制,炮戰時,必須將彈射器轉向斜後方。

飛行甲板長70米,前部寬29米,後部寬13米,甲板上設有移動飛機用的3條軌道和12個轉向盤,為了不至於影響甲板上的作業和交通,所有軌道和轉向盤保持與甲板同高。艦載機計畫使用高速遠航程的十三式艦上轟炸機,也就是彗星式俯衝轟炸機,為了適應本艦的搭載以及能運用於彈射器,專門將原型的起落架作了改進,定型為彗星22型(D4Y1改)。而實際採用過的是改裝金星62型(1560hp)空冷引擎的慧星33型(D4Y3)。當然一旦起飛,飛機不可能在伊勢這樣窄小的甲板上降落,只得利用其他航空母艦或者陸上基地。

被摧毀的伊勢級航空戰列艦

被摧毀的伊勢級航空戰列艦機庫長40米,前部寬20米,後部寬11米,高6米。為了使機庫工程簡易化,機庫側壁不施裝甲而使用普通造船鋼板,採用全焊接來建成。機庫內設有軌道,前部兩舷可以各容納飛機4架,後部的中央再1架,總計可以容納9架飛機。作為防火對策,庫內採用了和航空母艦相同的泡沫和二氧化碳滅火裝置,所有的通風管被集中於一處,被導向兩舷排放,管道被設計成即使在機庫內中彈,氣化的燃料也不至於流向機庫下部的生活區、發電區等其他部門而造成損害蔓延的結構。管道的排放部設有閥門,必要時可以關閉。同時,還吸取了中途島的教訓,規定不得在庫內為艦載機裝載炸彈和加油,燃料和彈藥必須在甲板進行補給。航空武器庫設在原來的五號主炮塔用的彈藥庫,一般搭載全機3次出擊所必要的500公斤普通炸彈44個,250公斤普通炸彈22個等武裝,這些武器通過揚彈筒穿過機庫運到飛行甲板,揚彈筒使用高張力鋼,具有一定的防火防彈片功效。這個揚彈筒還通到航空武器庫以下的25毫米機關炮彈庫、彈射器用火藥庫等,兼用於這些物品的搬運。原來六號主炮塔用的彈藥庫被改為航空燃料庫,可以裝載供全機三次出擊所必要的輕油76噸,容量是111立方米。油庫的周圍設有防禦用的夾層,還擁有燃料補給的泵室和管制室。由於空間有限,本艦無法使用一般航空母艦採用的電動升降機,而只能使用比較小型的水壓升降機,升降機長12.1米,前部寬12.1米,後部寬6.6米,呈倒凸字型,在機庫里搭載上飛機運到甲板僅需要20秒鐘。

伊勢級航空戰列艦

伊勢級航空戰列艦其他主要改裝點是,以水泥強化了舵室的防禦,並新設了位於後部中甲板,配置有柴油機驅動的油壓泵和人力油壓泵的預備舵機室,以及位於原來五號炮塔位置後部*舵室。還利用原定裝備在大和級四號艦的150000千卡渦輪冷卻機一台,作為後部居住區的冷氣供應。

伊勢級航空戰列艦

伊勢級航空戰列艦改裝後的伊勢號作為誘餌艦參加了1944年的雷伊泰灣海戰並僥倖生還,隨後還參加了日軍在南太平洋的一些小型作戰活動。1945年2月19日,伊勢回到日本吳港,此後因缺乏燃油一直停泊在港內作為防空平台。1945年7月28日被美國飛機炸沉在吳港內。戰後於1947年7月打撈出水,隨後在播磨造船廠被拆除完畢。

性能數據:

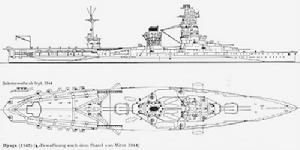

伊勢級航空戰列艦簡略圖

伊勢級航空戰列艦簡略圖長度712.3英尺

動力81,000馬力

載機3架浮筒式水上飛機(改裝後可搭載架固定翼飛機)

航速25.6節

主炮六座雙聯裝14英寸(356mm)(改裝後後部的四座被拆除)

副炮5英寸(127mm)8座

高炮3英寸(76mm)4座,25mm104座(改裝後)

魚雷2座533mm水下發射筒

艦員標準1360人(戰時1476人)

日向號Hyuga

日向號

日向號1942年5月5日,在伊予灘附近海面進行炮擊訓練時,“日向”號的第五號炮塔右炮管內發生了大爆炸!說起“日向”,炮塔爆炸可不是第一次了,早在1919年10月24日,竣工剛滿一年多,其三號炮塔就發生了爆炸;接下來在1924年9月23日輪到了四號炮塔,但是哪一次也沒法和這次的五號炮塔事故相比,這次爆炸將五號炮塔的頂蓋炸飛,釀成了51人死亡,11人受傷的慘禍。據以後的調查結果,事故原因在於發射步驟出錯而引發了彈頭爆炸。但是如果重新安裝炮塔勢必趕不上中途島戰役,結果只能匆匆拆下炮塔,在開口處蓋上鋼板,上面加裝新型25毫米三在線上關炮而草草上陣。在這次應急改裝中,“日向”號還試驗安裝了22號對海警戒雷達,這是繼“伊勢”號在試驗安裝21號對空警戒雷達以後,安裝雷達的第二艘日本艦艇。當時有這份幸運的日本艦艇只有這姐妹倆。

1943年5月到11月,“日向”號在佐世保工廠進行了最大一次改裝,拆除了後兩座炮塔,增設飛行甲板和飛機庫。改裝完的試航中還是發現了不少的問題。一般從航空母艦上起飛的時候,軍艦將會以30節左右的速度頂風疾駛,然而,日向作為航空戰列艦,多少還有著幾分戰列艦的容貌,前有巍峨的桅樓和巨大的炮塔,平時看起來威風凜凜,但是一旦要起飛飛機,這些都會成為擋風的累贅。更何況煙囪的排煙會擋住視線,如果主炮發射,結果更是災難性的,隆隆的巨聲會帶來劇烈的震顫,伴之以濃烈的炮煙和強勁的氣浪,不用說會影響起飛,即使對於停放的飛機以及各種航空設備都會帶來極其惡劣的影響。更嚴重的問題是,由於飛機不能在伊勢級窄小的甲板上降落,雖然可以使用水上飛機,用起重機回收,雖然可以降落於其他航空母艦或機場,但是使用效能顯然會大大地降低,活動行動上的限制也會大大地增加。同樣的,即便是作為戰列艦,其炮火的運用還是要受到各種限制,據有關資料統計,改裝以後的炮戰能力,下降到了只有原來的三分之一左右。而且後部的機庫沒有裝甲,雖然有一定的防禦對策,但是根本不堪重炮炮彈的打擊。可見,不管是作為戰列艦還是航空母艦,都發揮不出令人滿意的性能。

日向號

日向號艦名由來:“日向”在日本古代建國神話中傳說為日本的發祥地,位於九州東南岸的日向國。

排水量36,650噸(設計)/39,680噸(改裝後)

長度712.3英尺

動力81,000馬力

載機3架浮筒式水上飛機(改裝後可搭載架固定翼飛機)

航速25.6節

日向號編隊

日向號編隊副炮5英寸(127mm)8座

高炮3英寸(76mm)4座,25mm104座(改裝後)

魚雷2座533mm水下發射筒

艦員標準1360人(戰時1476人)