建造背景

日本峰風級驅逐艦

日本峰風級驅逐艦驅逐艦作為一個新的艦種出現在日不落帝國的時候日本海軍正出於最初的擴張期。19世紀末的甲午戰爭的勝利使得日本開始邁入海軍強國的隊伍,作為新式武器的驅逐艦順理成章快速地加入到了常備艦隊中。1905年的日俄戰爭中日本驅逐艦得到了初步的實戰經驗。初期的驅逐艦實質上是日本定義的水雷艇的擴大化,受艦型制約遠洋能力非常有限,此時的驅逐艦仍然是一個不重要的輔助角色。而遠隔重洋的英國已經開始加速驅逐艦大型化的進程,和這一時代出現的革命性的無畏艦遙相呼應,逐步成長為海軍的基幹力量。

日本峰風級驅逐艦

日本峰風級驅逐艦在這個技術急速發展的時期,日本一方面從英國購買現貨艦艇充實實力,並“COPY”英國人的設計,另一方面也在加緊自行研發。大正8年完成的谷風級驅逐艦開始裝備日本國產的第一種全齒輪傳動蒸汽輪機,最高航速達到37.5節,同時魚雷發射器也改進為533mm,可以發射新型的魚雷,其個艦戰鬥力橫向比較同時代艦為較高水平。

明治43年日本海軍在海軍軍備擴充的一系列會議上對以後的驅逐艦作了相當多的討論並決定將來取消建造600噸級艦,新驅逐艦必須達到1000噸,最大航速不得低於33節。在此基礎上驅逐艦定義為一等和二等,大體上劃分為一等驅逐艦用於晝戰,二等驅逐艦用於夜戰。明治40年確定的國防所需海軍兵力之八•八艦隊案到了大正4年變化為八•四艦隊案,決定先行建造戰列艦4艘戰列巡洋艦2艘。但是為了對抗美國海軍的龐大擴充計畫,日本議會通過了新的八•八艦隊方案,其中要求建造大型驅逐艦9艘,中型驅逐艦18艘,如此大規模的建造計畫完全是為了給新戰列艦配備足夠的輔助部隊。該計畫中的大型驅逐艦就是峰風級,中型驅逐艦為樅級,這兩級艦完全擺脫了模仿英國驅逐艦的模式,是純日本風格的驅逐艦的始端。

峰風級是作為八•八艦隊主力艦伴隨艦計畫的,要求有遠洋艦隊戰時對敵主力艦部隊發動雷擊戰的能力,是現代定義下的艦隊驅逐艦。大正6年,該計畫被以基本計畫F41的番號下達給艦政本部開始設計(F41A計畫是被稱為峰風級改的“野風”號、“波風”號、“沼風”號三艦)。對比前型的谷風級,要求速度更高,改善適航性,加強武備。特別是計畫擁有39節的最高速度在當時來說大大超過其他國家的水平。這樣也是為了對應八•八艦隊計畫方案中主力艦大部分都擁有30節左右的速度而來。另一方面,在武備上特別針對其他國家的主力艦和驅逐艦做對應增強,高於他國平均水平,而且有強行突擊對方主力艦的火力。

航海生涯

日本峰風級驅逐艦

日本峰風級驅逐艦1921年12月,完成試航以及訓練的“澤風”號、“峰風”號、“矢風”號、“衝風”號四艦被配屬到第二艦隊第2水雷戰隊,編成第2驅逐艦分隊形成實際戰鬥力。整個20年代,全級所有艦艇都在一般訓練中度過。至昭和時期,各艦開始做細微改進,火炮護盾全部換裝為神風級同樣,在艦橋前部加裝裝甲擋板。

1935年的“第四艦隊”事件發生後軍方開始對峰風級的艦體強度問題開始檢討和設計解決方案。問題基本集中在結構強度不足和艦體縱應力的分布雖然在驅逐艦的允許範圍之內但是很不均勻上。實際上“第四艦隊”事件中於海面上背風損失最大的就是峰風級數艘和特型數艘。除了結構問題外,包括神風級、睦月級在內的同時期的二等驅逐艦各型都出現了中央部位的重油罐在服役不久內外開始滲透的情況;而在數年之後,各艦的最前部諸隔艙壁又發生橫向外壓力壓跨扭曲艙壁的情況,顯然這也是結構強度不足所造成的。峰風級系列艦和特型是很典型的日本式小車扛大炮,追求了火力速度而犧牲其他一切,所以一切問題明顯都是自食其果。

1936年~1937年,針對發現的不足峰風級各艦開始了改裝修正作業。從外觀上看煙囪加上了防雨設備,後桅左舷處的小艇被撤銷,。一部分艦艇的三年式機槍換裝為留式機槍。這一時期的峰風級各艦標準排水量為1552噸,最高航速36節。相比剛竣工時由於重量增大不少而使得穩定性有所上升而速度下降。

軍備限制研究委員會在1928年(昭和3年)開始設定驅逐艦的服役年齡。規定一線用驅逐艦為12年,二線用驅逐艦為16年,到昭和11年,各艦都陸續開始達到16年的使用年限面臨退役問題,然後由於日本的擴張政策和來自美國海軍的壓力,軍方不可能放棄每一艘能用的艦艇,所以這個年限也成了一紙空文。

1936年的先行完成改裝之後的峰風級部分艦艇就拆去了一些主炮和魚雷發射管,作為航空母艦部隊的救助任務專門艦伴隨機動部隊四處航行。全級所有艦艇正式退出第一線的水雷戰隊。甚至在開戰前的1940年4月本級的“島風”號和“灘風”號被更進一步降格使用,艦種下調為哨戒艇,並作為第1號、第2號哨戒艇進行了改裝。

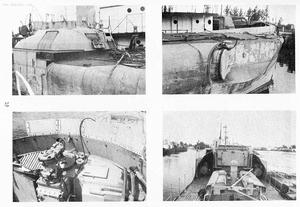

太平洋戰爭爆發時,峰風級是一等驅逐艦中最老舊的艦艇,有13艘被編入戰列。整個戰爭進程中一直擔任運輸部隊護航艦隻的第二線勤務。1942年“矢風”號還被轉籍為靶艦(特務艦屬),到戰爭結束的時候共有8艘戰沉大洋。大戰期間該級各艦的輪機被限制使用,停用一台鍋爐,速度也下降為20節。武備上拆除了部分主炮和魚雷發射管,並增設反潛深彈設備。以“澤風”號為例,1944年6月的狀態為127mm主炮2門,魚雷發射管全部拆除,25mm雙聯裝機關炮3座,單裝25mm機關炮2座,深水48枚。日本戰敗之時峰風級殘存4艘,分別為“澤風”號(左圖)、“汐風”號、“夕風”號、“波風”號。“澤風”號在1944年末歸屬反潛學校練習艦,在1號主炮位置上安裝了150mm九聯裝對潛噴進炮(反潛火箭深彈),除了4號主炮外其他主炮和魚雷發射管全部拆除。增設了25mm雙聯裝機關炮3座,單裝25mm機關炮4座,深彈36枚。前桅改為三角桅桿,在艦橋上安裝了一部22號雷達。

“夕風”號在不斷的改裝中留下了1、3號主炮和2號雙聯裝魚雷發射管,增加了25mm雙聯裝機關炮4座,單裝25mm機關炮4座。前桅上安裝了13號雷達一台。“波風”號和“汐風”號在戰爭末期被改造為回天自殺魚雷搭載母艦。其中“波風”號除了1號主炮外其他主炮魚雷發射管全部拆除,最前方的1號鍋爐被拆除,在這個位置上改為重油罐。艦尾設系留髮進裝置,2條回天魚雷被收容在封閉容器內,通過艦尾到水面的導軌發進和搭載上艦,為了騰出空間來裝備這些,艦艇後上層建築以及後桅被全部拆除掉。戰爭結束殘存的峰風級擔任了日本在國外人員返鄉的輸送任務,該任務結束後“夕風”號被賠償給英國,“波風”號被賠償給中國。而“汐風”號在宮城縣女川港、“澤風”號在福島縣小名濱港作為防波堤而系留直到被解體。

總的看來,峰風級驅逐艦作為純日本式驅逐艦的開山之作是可圈可點的。綜合戰鬥力在當時世界各國海軍同等驅逐艦中處於中游位置,雖然這並不值得誇耀,但是考慮到日本這樣一個明治維新以來不過50多年的沒有海洋傳統的國家能跟上世界的步伐(不僅僅是小艦,日本的大艦同樣在緊追歐美)還是值得稱讚其成果的。到了太平洋戰爭爆發,峰風級就明顯過時,本該退出一線或者退役,但相比美國沒有任何一點能占優勢的日本實在無法放棄哪怕是丁點兒能利用的資源來維持戰爭的需要,這樣老舊的武器擔任護航也就在情理之中,所以該級大部分戰沉也是非常合理的結局。

性能數據

日本峰風級驅逐艦

日本峰風級驅逐艦排水量 1345噸

全長 97.54米

全寬 8.92米

吃水 2.90米

輪機 三菱製造巴索斯式減速蒸汽輪機×2,4重油鍋爐,雙軸推進,2煙囪

輸出功率 38500馬力

搭載燃料 重油395噸

最大航速 39.0節

續航力 14節/3600海里

武備 45倍口徑三年式127mm炮單裝4座;

六年式533mm雙聯裝魚雷發射器3座,備雷12條;

7.7mm機槍2座,戰爭中所有艦艇裝備了數量不等的25mm機關炮。

定員 設艦長中(少)佐一人,航海長兼分隊長大尉一人,

槍炮官兼分隊長大尉一人,水雷長兼分隊長大尉一人,輪機長兼分隊長大尉一人,

其他中少尉軍官5人,連同士官士兵總計154人。

結構特點

日本峰風級驅逐艦

日本峰風級驅逐艦峰風級的艦體是以前型的谷風級(即江風級)為藍本而設計,並作一定合理修改而來。鑒於以往驅逐艦的艦橋設定在艦首樓甲板後端容易被海中大浪直接擊中甚至衝垮並造成人員傷亡,該級艦的艦橋位置稍微做了後移處理,放置在一號533mm魚雷發射器後面1號鍋爐室前方,更加靠近艦體中心部位。再加上飛剪式艦首的削弱,使得波浪很難以最大能量直接打擊艦橋(但艦橋仍然不是堅固的全鋼結構)。不過這種艦橋布置方式並非日本創立,最初的使用者是德意志第二帝國的各種雷擊艦,他們多採用這種方式來防北海的大浪。整個艦首的外型具有八•八艦隊時代特色的即圓形的弧線(不光是峰風級驅逐艦,長門級戰列艦和5500噸級巡洋艦也是這種艦首),這種設計在當時被認為可有效提高耐波性。此外,設計上還仔細考慮了1號水雷的搭載問題。該水雷非常特別,由兩個被連結起來的水雷組成,之間的間隔最大可達100米,日本人構想在艦隊決戰之前先行於預定交戰海域布置大量的該型水雷。而圓弧形狀的艦首就是為了防止自己被水雷中間的鏈子掛上,這樣的艦首設計在當時的其他國家海軍眼中是個謎。

甲板以下艦橋前面部分的艦艇長度被劃分為軍官和士兵的居住艙,艦體後部3號533mm魚雷發射器以後的艦艇長度為士官和士兵的居住艙。艦體餘下的中央部分約占全艦長度一半的地方均被鍋爐室和機械室所使用。由於隔艙思想的引用,前後兩個生活區的交通必須通過甲板上的通道而不是直接在艦體內部穿行,這樣設計對艦體強度的確有所加強。鍋爐室總共有3個,第1、3鍋爐室放置鍋爐一台,第2鍋爐室放置鍋爐兩台,串列的兩台鍋爐的煙道分別與前後的1、3鍋爐室的鍋爐共用。艦橋物理結構下部為通道和鍋爐室通風管,中部是海圖室與無線電室,二者上方為羅經艦橋,最上方就是天幕式的露天艦橋和75厘米探照燈。兩側安裝有可移動式的火炮測距儀。艦橋兩側各掛有6米小艇一條,後桅右舷搭載6米汽艇一艘,左舷是6米交通艇一艘,總計小艇4艘。這些小艇在整個太平洋戰爭中沒有做改進而被廣泛使用。

該級艦4座主炮全部設定在艦首樓甲板和與之同高的上部構造物上,即同一水平線。1號炮在艦首甲板後端,2號炮在兩根煙囪之間,3號炮在2號煙囪後方,4號炮在艦體後部上層建築上。速射炮分別設定在2號主炮後方和4號主炮前部的高架炮位上。有鑒於以前的驅逐艦火炮為127mm與76mm炮混裝,效率低後勤複雜同時也火力不足,峰風級的火炮改進為全部127mm炮,火炮彈藥庫設計在1號和4號主炮下方。主炮採用的是45倍口徑的三年式120mm單裝炮,有很薄的平直護盾,只能防彈片。炮彈為整裝式,最大仰角33度,俯角7度,在30度仰角時的最大射程為14278米,該型主炮最初為谷風級驅逐艦所採用,後來的睦月級也使用這種炮。速射炮為三年式機關炮(實際上是7.7mm機關槍),單裝2挺。

魚雷發射器設定在艦橋前方和3、4號炮位之間,由於魚雷的發展,口徑也從以前的450mm增大到533mm,共三座六年式雙聯裝533mm發射管。在無雷發射時發射器的頭部可以摺疊關閉。所使用魚雷為六年式533mm魚雷,36節下射程為7千米。預備魚雷在艦橋兩側的容器中各兩條,後煙囪左側的格納筐中2條,合計6條。加上發射管中長期保留的6條合計備雷12枚。搬運魚雷的導軌設計在左舷上甲板後桅附近,為加快速度還裝備了兩台小型電機。

2、3號雙聯裝發射器之間的後桅旁設定有另外一個75厘米探照燈,其底座也室機械室的通風管用路。艦尾的4號主炮下方的上層建築內為1號水雷的格納庫,裝載水雷16枚。艦尾端設定有敷設導軌2條。艦艇最後端是演習用火炮一門。該級艦沒有裝備深水和掃雷用具。

該級艦的鍋爐為日本國產驅逐艦中最先使用的重油專燒鍋爐,共4座。相比以往使用的直接式渦輪機,主機改為新式的三菱製造的減速渦輪機2座,設計功率38500馬力,最高速度39節,為有史以來日本驅逐艦中最高,明顯高於其他國家的標準。而實際上在試航的時候只有“島風”號和“灘風”號達到設計時速。其他艦均在38~39節之間,最高的“島風”號的記錄為40.698節。在太平洋戰爭末期竣工的唯一一艘高速重雷裝丙型驅逐艦也命名為“島風”號就是軍隊內部為紀念此記錄而來。

1917年度批准計畫的該級9艘艦中4艘在三菱長崎工廠、5艘在舞鶴工廠建造。本級的1號艦“澤風”號在1918年(大正7年)1月7日於三菱長崎工廠動工,次年1月17日下水,1920年3月16日竣工。最後的“灘風”號於1921年9月30日竣工。就在1號艦動工的當年所通過的八•六艦隊案中計畫追加6艘,之後驅逐艦的建造轉向改進型的神風級(9艘)以及更後來的改進型睦月級(12艘),這就形成了在外觀上比較相似的36艘峰風級系列艦。

峰風級最後建造的3艘“野風”號、“沼風”號、“波風”號採用了後來神風級的主炮和主炮配置位置(3、4號主炮和2、3號雙聯裝魚雷發射器位置比以前要近)。這種方式改善了供彈、射角以及射擊指揮系統。不過由於魚雷發射管和其他上層建築受到主炮發射時的炮口暴風影響,後桅、探照燈、小艇的位置都有細微的變化。在三年式機關炮的配置上,前期的5艦“峰風”號、“澤風”號、“衝風”號、“矢風”號、“羽風”號以後配置在艦橋兩側,探照燈位置也被加高,在探照燈原位置上加裝測距儀。全級艦從3號艦開始以1號艦在施工和使用中的實際情況為基準做了若干細微的修改和加強。

峰風級完成後最大的問題是輪機故障頻發。前期建造艦艇的渦輪機安定性很差,大半都出現葉片脫落、鬆弛、裂痕等問題,而且不只一次。在改經葉片形狀、改進葉片材質以及葉片根部的設計後情況趨於好轉,所有的艦艇都開始進行撤換新品。1922年,“峰風”號、“澤風”號、“島風”號、“灘風”號、“矢風”號、“羽風”號、“衝風”號7艦開始進行改裝作業,同時“秋風”號以後各艦也以此為基準來準備新的施工方案。這一時期的輪機故障不僅在峰風級上而且也在日本海軍其他艦艇上頻繁發生,設計人員在不斷摸索中最後解決了問題,那就是新的汽輪機——艦本式。

同時期世界各國驅逐艦對比

日本峰風級驅逐艦

日本峰風級驅逐艦峰風級在投入現役前世界各海軍強國已經有了大量第一線戰鬥用驅逐艦活躍在海洋中。英國人在一次大戰中大量生產了M、S、R三級1000噸驅逐艦,在1916~1917年度的計畫中還有更強大的V/W級驅逐艦,他們在一戰末期就役。他們都是艦隊驅逐艦的先驅者。

W級是從排水量300左右的小型驅逐艦變化而來的大型化產物。完備的高幹舷帶來了適航性的提高。4門前後背負式裝備的主炮,艦橋和2號煙囪後方各有高射炮1門。裝備有533mm三連裝魚雷發射器(V級式雙聯裝)2座,這些都成為以後很長時間內被成為“海神波塞冬”的英國驅逐艦之標準式樣。相比峰風級,主炮採用100mm口徑顯然威力不足,而高射炮採用了三連裝方式顯然是由於處於戰爭中感受到了來自空中的威脅,這點上明顯強於日本人。為考慮戰爭時期的產能問題,航速被設計為34節或者更低,之後的一部分艦艇在生產中做了改進達到了37 節,仍然低於峰風級。之後的改W級換裝了127mm主炮,被稱為第一次世界大戰末期最強的艦隊驅逐艦,這個最強和峰風級的戰鬥力大致相當。相對於英國的第二帝國海軍驅逐艦和雷擊艦不僅在數量上處於劣勢,質量上也低對手。德國艦艦型小,火炮口徑小,只在魚雷發射管的數量上高於英國人,其他方面是全面的不如。一戰後期的1916年計畫的S113型超級驅逐艦和1917年計畫的V170型艦隊驅逐艦是德國最後的驅逐艦計畫,接近或者大致相當於英國人的水平,但是由於戰爭進程的影響,實際上就只有部分開工,而完工的為零。

這些驅逐艦裝備了105mm口徑主炮4門,600mm魚雷發射管6門,特別是魚雷的口徑在當時是最大的。動力部分使用3座重油專燒鍋爐,達到了35節的最高航速,而適航性如前所述也得到了很大程度的改良。它們和峰風級比較起來各有所長。

這一時期遠在大洋彼岸的美國緊跟了世界潮流。在英國人和德國人大量建造艦隊驅逐艦的同時也開始了新的設計和製造,而且數量龐大。1916年開始計畫並開工到一戰後逐漸完成的著名的平甲板驅逐艦總計284艘之多,一舉達到了老牌海洋強國大英帝國之後第二的位置。美國人的這一系列驅逐艦在當時可謂極具特色:水平甲板和4個煙囪是其最大的識別標誌,533mm魚雷發射管創紀錄地在兩舷安裝了4座三連裝,這是那個時代最強的“雷擊艦”。而主炮上一點也不示弱,同樣有4門100mm口徑炮。考慮其數量和質量,戰鬥力是非常可觀的。

橫向比較當時各個海軍強國的典型驅逐艦就可以發現峰風級排水量最大

,最高速度39節無人能比。但是為了高速而選擇了細長的艦體,使得輪機部分達到了550噸,占整個艦艇標準排水量的41%,而英國的W級為35%,美國的平甲板驅逐艦為37%。輪機部分的重量限制了武器設備的裝設與改進,而通常的艦隊驅逐艦靠犧牲其他而具備的超高速在實戰中是否有明顯的效果還是個很大的疑問。武備上峰風級率先採用了大口徑的127mm主炮,其他國家不是100mm就是105mm,威力上明顯要強一個檔次。不足的地方是由於沒有實際感受到空中的威脅,防空根本沒有被考慮到,前述三國的驅逐艦都裝備有高射炮,而日本人沒有。在魚雷武器上,峰風級比英國人強,而比不上德國人與美國人。所採用的三連裝發射器和6條預備魚雷希望能進行快速再裝填,而這又產生了防禦上的隱患。最後來說就是反潛武器和反水雷武器的欠缺之完完全全無視剛結束的一戰的教訓,這也從一個側面反映了日本海軍一貫輕視反潛作戰和武器的“優良傳統”,這個傳統一直被他們很好地保持到了太平洋戰爭結束。總結起來可以知道峰風級的綜合戰鬥力不比同時代的其他各國驅逐艦強,大致上是處於同一水平線上。峰風級入役之時海軍方面空開的數據是最高航速34節,隱藏了最高38節的實質。由於該級艦的大量入役已經是1920年左右的事情加上實力一般,所以他們並沒像以後的特型那樣引起世界的特別關注與讚許。這也說明了日本海軍是在逐步成長為強大力量而不是一步登天。

命名

日本峰風級驅逐艦

日本峰風級驅逐艦全部以不同的風來命名

峰風級各艦大事記

峰風:指吹向山峰的風

1920.05.29 在舞鶴工廠竣工

1941.12 參加太平洋戰爭,擔當鎮守府警戒和護航任務

1944.02.10 在台灣附近被美國潛水艇“海鯿”號的魚雷擊沉

1944.03.31 除籍

澤風:指刮向沼澤的風

1920.03.16 在三菱長崎造船廠竣工

1941.12 參加太平洋戰爭,擔任運輸船隊護航

1944.12.18 轉屬反潛學校,擔任練習艦

1945.08.15 在橫須賀迎來戰敗

1945.09.15 除籍,艦體被作為防波堤系留在福島縣小名濱港

衝風:刮在海面上的風

1920.08.17 在舞鶴工廠竣工

1941.12 參加太平洋戰爭在津輕海峽、東京灣等地擔任警戒勤務

1943.01.10 在勝浦海面被美國潛水艇“炮彈魚”號的魚雷擊沉

1943.03.01 除籍

島風:從島上吹來的風或者吹向島嶼的風

1920.11.15 在舞鶴工廠竣工

1938.12.15 規劃為預備艦

1940.04.01 劃分為哨戒艇,改名為“第1號哨戒艇”

1941.12 參加太平洋戰爭,擔任運輸、警戒勤務

1943.01.13 在卡維恩附近被美國潛水艇“鶴魚”號的魚雷擊沉

1943.02.10 除籍

灘風:指向海水湍急流動地方颳去的風(離開港口到波濤洶湧的海面這一段)

1921.09.30 在舞鶴工廠竣工

1939.01.20 劃分為預備艦

1940.04.01 劃分為哨戒艇,改名為“第2號哨戒艇”

1941.12 參加太平洋戰爭,擔任運輸、警戒勤務

1945.07.25 在爪窪附近被英國潛水艇的魚雷擊沉

1945.09.15 除籍

矢風:指箭矢被弓發射出去所產生的風

1920.07.19 在三菱長崎造船廠竣工

1942.07.20 劃分為特務艦,當作靶艦使用

1943.03.06 與驅逐艦“薄”號發生碰撞事故,“薄”號沉沒

1945.07.18 在橫須賀被美軍飛機攻擊重創之,座沉港內

1945.09.16 除籍

羽風:鳥兒振動翅膀的時候所產生的風

1920.09.16 在三菱長崎造船廠竣工

1941.12 配屬給第11航空隊參加太平洋戰爭,一直在南方活動

1943.01.23 在卡維恩附近被美國潛水艇“鶴魚”號的魚雷擊沉

1943.03.01 除籍

汐風:海面上潮濕的風,也指起潮之時所吹的風

1920.07.29 在舞鶴工廠竣工

1941.12 參加太平洋戰爭,活動於南洋方面

1942.04 編入第5艦隊,改派北方勤務

1942.07 編入西南方面艦隊,護航從台灣到日本本土的運輸船隊

1945.05 改造為人操魚雷“回天”的搭載艦

1945.08.15 在吳港迎來戰敗

1945.10.05 除籍,被當作運輸歸國人員的復原船使用

秋風:秋天所吹的風,常被在詩詞中提起

1920.10.05 在三菱長崎造船廠竣工

1941.12 編入第11航空艦隊,參加太平洋戰爭,一直在南方活動

1944.11.03 在南中國海被美國潛水艇“青花魚”號的魚雷擊沉

1945.01.10 除籍

夕風:指半晚日暮時分吹的風

1921.08.24 在三菱長崎造船廠竣工

1941.12 參加太平洋戰爭,配屬給第3航空戰隊的“鳳翔”號、“瑞鳳”號航空母艦擔任直接護衛

1942.06.05 參加中途島海戰

1943 在日本內海擔任學員兵的反潛訓練

1945.08.15 在吳港迎來戰敗

1945.10.05 除籍,被當作運輸歸國人員的復原船使用

1947.08.14 作為戰爭賠償艦被轉交給英國

太刀風:指揮動太刀的時候所產生的風

1921.12.05 在舞鶴工廠竣工

1941.12 編入第11航空艦隊,參加太平洋戰爭,一直在南方活動

1944.02.17 在特魯克附近被美軍飛機擊沉

1944.03.31 除籍

帆風:指船帆上所受到的風

1921.12.12 在舞鶴工廠竣工

1941.12 參加太平洋戰爭在南方活動

1943.07.01 在望加錫海峽被美國潛水艇魚雷擊傷

1944.04 修復損傷後在紐幾內亞西部活動,擔任船隊護航任務

1944.07.06 在桑義赫島海面被美國潛水艇“白鱘”號的魚雷擊沉

1944.09.10 除籍

野風:吹向原野的風

1922.03.31 在舞鶴工廠竣工,配屬第1驅逐艦分隊,在北方擔任警戒任務

1941.12 參加太平洋戰爭,主要在北方活動

1942.06 參加阿留申群島進攻作戰

1943.07 參加基斯卡島撤退行動

1945.02.20 在南中國海被美國潛水艇“海鯿”號的魚雷擊沉,稍後除籍

波風:指風猛烈地刮造成海上波濤洶湧的樣子

1922.11.11 在舞鶴工廠竣工,配屬第1驅逐艦分隊,在北方擔任警戒任務

1941.12 參加太平洋戰爭,主要在北方活動

1942.06 參加阿留申群島進攻作戰

1943.07 參加基斯卡島撤退行動

1944.09.08 護航小遵——北千島之間的運輸船隻時被美國潛水艇的魚雷重創,後被拖拽回舞鶴修理(修理實際上就是改裝為“回天”搭載艦,翌年2月完工)

1945.08 在吳港迎來戰敗

1945.09.15 除籍,被當作運輸歸國人員的復原船使用

1947.10 作為戰爭賠償艦轉交給中國海軍,改名為“潘陽”號

沼風:也指向沼澤刮的風

1922.07.24 在舞鶴工廠竣工,配屬第1驅逐艦分隊,在北方擔任警戒任務

1941.12 參加太平洋戰爭,主要在北方活動

1942.06 參加阿留申群島進攻作戰

1943.06.06 在阿留申群島附近海面攻擊美國潛水艇的時候於驅逐艦“白雲”號碰撞,輕傷

1943.12.08 在沖繩近海被美國潛水艇“灰鯨”號的魚雷擊沉,稍後除籍