基本概述

興登堡級戰列艦

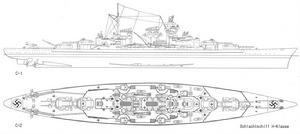

興登堡級戰列艦對戰列艦迷來說,納粹德國海軍的戰列艦中最讓人難以忘懷的當屬戰鬥力絕對一流的“俾斯麥”級。可又有幾個人知道,與沒有完工的“興登堡”級戰列艦相比,“俾斯麥”級就屬小兒科了。

由於只有設計定型的裝420毫米主炮,排水量6萬噸的四艘“興登堡”建造過,艦體特點 “興登堡”級全長277米,水線長266米,寬38米,吃水9.6米,滿載吃水11.2米(H44號設計尺寸為長330米,寬48米,吃水12米)。該級艦充分吸取“俾斯麥”級的成功經驗,繼續沿用了“俾斯麥”的艦體。此外依然廣泛採用焊接技術,焊接量占90%~95%。焊接比鉚接節省了約15%左右的艦體重量,都被用於加強防護了。另外,德國鋼材在當時屬於世界一流,“興登堡”使用了比“俾斯麥”更好的高強度鋼,其抗打擊能力將“更上一層樓”。

該級艦的艦艏仍為大西洋艏,“俾斯麥”級證明,這種艦艏比較適合於北海和大西洋海域。由於艦艏易受到彈擊和水雷爆炸的損傷,因而採用了適度的外張和乾舷,即使受到損傷,造成艏區進水,也能保持足夠的儲備浮力,並達到26節的航速。

第一次世界大戰結束後,因為有著《凡爾賽和約》的嚴格約束,德國根本沒有任何資格建造萬噸級的水面戰艦。而當戰爭魔王阿道夫·希特勒掌權後,德國人便開始秘密建造大噸位戰艦,首先便是新型戰列巡洋艦“沙恩霍斯特”與“格耐森瑙”,這兩艦的設計一開始就打算違反一萬噸的上限。

研發背景

興登堡級戰列艦

興登堡級戰列艦在希特勒宣布撕毀《凡爾賽和約》後,德國與英國簽訂了《英德海軍協定》,德軍艦船噸位居然可以達英軍的35%。1938年9月,德國海軍以宿敵英國為假想敵,訂立了一個“六年造艦計畫”,並經過了希特勒核准。這就是極其神秘的“Z計畫”。當時希特勒非常樂觀地認為,在1946年以前,應該不至於和英國開戰。在這段“和平”時期期內,德國將動用一切土業力量進行大規模的新型艦艇建造工作。只要“Z計畫”一完成,必可擊垮已老朽不堪的英國艦隊,進而登入占領英國,把勢力推展到大西洋上。其預定艦隊規模如下。

1-56000噸級戰艦6艘(“興登堡”級)

2-42000噸級戰艦2艘(“俾斯麥”級)

3-32000噸級巡洋戰艦2艘(“沙恩霍斯特”級改裝15寸主炮)

4-新型P級袖珍戰艦3艘,用以取代原先3艘“德意志”級袖珍戰艦

5-航空母艦2艘(“齊柏林”級)

6-重巡洋艦5艘(“希佩爾”級)

7-輕巡洋艦44艘

8-驅逐艦68艘

9-魚雷艇90艘

10-U艇249艘

在整個“Z計畫”中,“興登堡”級大型戰列艦是重中之重,德軍海軍特別是水面艦艇部隊寄予厚望,希望憑藉著“興登堡”級一舉擊敗英國龐大的戰列艦隊,實現數百年來德軍海軍的宿願。而且讓人吃驚的是,其中的許多項目早在30年代初便開始實行,所謂《凡爾賽和約》根本沒有多大的約束力。

設計製造

興登堡級戰列艦

興登堡級戰列艦設計對於“興登堡”級這樣頭等重要的項目,德國海軍建造局卻是裹足不前。原因很簡單,由於從一戰結束後近二十年,德軍海軍沒有設計過新的戰列艦,設計隊伍都已失散,因此德軍建造局一開始連3萬噸的水面艦艇都不敢設計.但迫於海軍高層的巨大壓力,德軍海軍建造局早在1932年便開始對建造5萬噸級的戰列艦進行理論性研究,並對其武器、裝甲和航速進行了可行性論證。

1935年,“興登堡”級開始正式設計,最初計畫建造4艘,代號為H、J、K、L,後來希特勒聽從了海軍水面艦艇將軍們的“強烈建議”,增加了兩艘,即M、N。最初這兩艘標準排水量定在80000噸.裝480毫米主炮,但第二年,希特勒卻下令增加到100000噸,裝800毫米主炮!這很有些海上“鼠”式坦克的味道。

設計之初,德國海軍對“興登堡”級做了如下設計要求。排水量為50000噸,水線長260米,寬36米,滿載吃水10.7米,最高航速27節,續航力13000海里/19節+20%戰鬥備用。防護方面,能在2萬-3萬米的距離上抗403毫米的炮彈,艦舷可以經受一條250千克裝藥魚雷的打擊。裝雙聯裝403毫米主炮4座,副炮口徑150毫米,遠程高射炮105毫米,近程高炮37毫米。無艦載機。

然而在進行具體設計時,卻遇到了一些性能指標矛盾。比如,由於主炮是雙聯裝而不是三聯裝或四聯裝配置,必然要加大艦的長度,增加彈藥艙和機艙的裝甲防護。德國人特彆強調軍艦的穩定性與裝甲防護,因為他們知道光拼軍艦數量,英國永遠占優勢。因此“興登堡”級的裝甲重量約占軍艦總重量的42%。另一個重要問題是續航力,當時德國沒有海外基地,從德國港口到大西洋的漫長路程表明,德國主力艦一定要有比其它國家戰列艦更大的續航力,也就是要有較大的燃料攜帶量。此外,列強新設計的戰列艦都有30節的航速,因此“興登堡”的航速也要達到30節。

綜上所述,即使主炮的數量、口徑、裝甲防護、航速和續航力都取最低指標,根據1936年4月的精確計算,“興登堡”級的排水量(不含燃料和備用給水在內)也要達到54000噸,如算上燃料和備用給水將達到60000噸以上,平均吃水接近11米。於是初始設計被推翻重來。德國海軍建造局向當時德軍海軍總司令雷德爾海軍上將提出了有關兩艦排水量的建議。經過論證,最後確定“興登堡”級前四艘的標準排水量為60500噸,滿載排水量達69000噸,主炮口徑定在420毫米。至於追加的M、N艦,最後一次設計任務書標明:設計排水量達109246噸,最大排水量118104噸!

為趕時間,設計人員在設計中大量參考同間時進行設計的“俾斯麥”級。現在也有不少戰列艦專家認為,當時德國已無力同時進行二個級別戰列艦的設計工作,“興登堡”只是放大了的“俾斯麥”級。這也是有一定道理的,因為設計圖紙上的“興登堡”級和“俾斯麥”級酷似。而且值得一提的是,在整個設計過程中,德國海軍建造局一直在跟蹤研究世界海軍強國戰列艦的情況。國外在建或在研戰列艦一直影響著“興登堡”級的建造,另外希特勒自以為是,也在處處干涉“興登堡”,級的建造。

以火炮為例。1932年,法國海軍準備用381毫米主炮裝備它的3.5萬噸級的戰列艦“敦刻爾克”,而義大利自1934年,開始建造的2艘3.5萬噸級的“維內里奧•維內托”級戰列艦也採用了381毫米主炮。因此德國海軍設計人員認為,“興登堡”級的主炮最少要403毫米(即15.9英寸),這樣才能在未來的海戰中獲得勝利。另外也必須考慮到其它海軍強國會進一步裝備擁有400毫米以上主炮的戰列艦。於是1935年德國海軍下令設計、建造和試驗403毫米的主炮。結果當準備給“興登堡”級安裝SKC15.9英寸主炮時,希特勒心血來潮,要求更換為16.53英寸(420毫米)主炮,以對抗美國海軍新型戰列艦。於是火炮廠家不得不一切從頭再來。而當研製成功準備安裝上時,卻得到了“興登堡”級停建的通知。1943年,希特勒突然又要求海軍在“興登堡”級艦體的基礎上,設計出安裝18.9英寸(480毫米)主炮的戰列艦。然而當廠家開始著手480毫米主炮的研製工作沒幾個月,希特勒居然又下令給“興登堡”安裝800毫米的主炮。疲於奔命的克虜伯雖然義憤填膺,但還是繼續埋頭苦幹。無奈技術難度太大,一直到盟軍“謝爾曼”坦克衝進克虜伯工廠里的時候,800毫米主炮連影都沒有。

防禦系統方面永遠是德國人最看重的。當時希特勒對“興登堡”級的防禦系統基本沒怎么干預,但受到列強新式戰列艦的影響,設計時也是一變再變。最初德軍海軍要求只要防住一枚250千克TNT裝藥魚雷的攻擊。但由於其它國家新一代戰列艦要求是防住300千克裝藥的魚雷(如法國的“敦刻爾克”級),於是“興登堡”也被要求設計成能防住300千克裝藥的。這個要求很快又被推翻,最終要求是防住一枚450千克TNT裝藥的魚雷。

對於水線以上的防護裝甲厚度,也是頻頻變更,但這是該級艦變化最少的,基本都是圍繞主炮口徑的變化而變化,到最後最重要的部位被要求防住420毫米炮彈的攻擊。建造 “興登堡”級計畫建造六艘,代號分別為H、J、K、L、M、N。其中,H艦、M艦由漢堡的布洛姆+福斯船廠建造,J艦、N艦由不萊梅的威塞爾公司建造,K艦由基爾的德意志工廠建造,L艦由威廉港船廠建造。業已命名的有“興登堡”號(Hidenburg,H39)、“魯登道夫”號(Ludendorf,H40)、“毛奇”號(Moltke,H41)、“腓特烈大帝”號(friedrichderGross,H42)。

“興登堡”級的頭兩艘H39和H40分別於1939年7月15日和8月15日開工,建造過程順利出奇。但戰局的變化卻左右著船塢中的戰列艦。當“俾斯麥”號於1940年下水時,歐洲戰局已不是它開工時的樣子了。德軍挾其強大的陸空軍力,在極短時間內就掌握了大半個歐洲大陸的控制權,唯一能和德國做梗的就是孤懸在海上的英國了。可是讓希特勒哭笑不得的是,德海軍能和英國一較高下的巨型戰列艦群還在船塢里呢!

勝利來得太快、太突然了,甚至快到令德國海軍無法招架。德國海軍在準備不足的狀況下勉強參加了對挪威的入侵。雖然也得到了勝利,但是比起陸空軍的顯赫戰功,甚至是U艇的大顯神威,海軍的水面艦隊顯得顏面無光。隨著蘇德戰爭的爆發(德國陸軍因蘇德戰爭的巨大消耗而爆缺鋼材)及“俾斯麥”號被擊沉,希特勒受到極大刺激,對德國大型水面艦艇部隊失望到了頂點。他將原定的6艘“興登堡”級戰艦建造案統統取消(同時受害的還有3艘P級戰艦,它們也被取消建造)。德國海軍從此全力生產潛艇及少量的驅逐艦(護航用)。

四艘“興登堡”級於1941年8月29日同時停工。當時四艘艦的艦體建造基本完成了,正準備建造上層部分。原來已生產完成的艦炮轉為岸防炮與要塞炮之用。到了1941年末,四艘“興登堡”級又被恢復建造,因為德國情報部門得到了美國新建戰列艦擁有406毫米主炮的訊息,德國沒有相抗衡的戰列艦。但幾個月後,工程又停了下來,原因是希特勒下令將“興登堡”級需要的鋼材交給陸軍,而且當時美國海軍被日本海軍打得落花流水,希特勒認為美國海軍快被日本海軍消滅了,德國不需要新戰列艦去對付美國正在建造的戰列艦。平靜了兩年後,1943年希特勒又突然要求海軍在未完成的“興登堡”級艦體的基礎上安裝480毫米主炮(當時已開始拆卻“興登堡”級艦體,準備將拆下來的鋼用於潛艇建造),隨後又下令安裝31.5英寸(800毫米)主炮。這就是H42計畫。

安裝800毫米主炮的“興登堡”級包括H42、H43、H44三艘(其實後兩艘連設計都沒有開始)。被希特勒的要求嚇得幾乎昏過去的德國海軍建造局的戰列艦專家們,在海軍將領們的幫助下,幾次三番向希特勒進言,但根本無法使希特勒放棄這個不現實的想法。經過一系列評估,最終海軍專家們認為現有的艦體安裝800毫米主炮(也是雙聯裝4座炮塔)是不可行的,必須建造新的艦體(即10萬噸的那種)。於是四艘沒完工的“興登堡”級被拆了個精光。到盟軍接收船廠時,除了巨大的、空蕩蕩的船塢還在外,“興登堡”級的半點殘渣都沒有剩下。

基本配置

興登堡級戰列艦

興登堡級戰列艦對艦武器

“興登堡”級一共擁有8門420毫米(16.53英寸)主炮,雙聯裝炮塔4座,A炮塔和B炮塔位於艦脆,C炮塔和D炮塔位於艦尾。每門炮備彈110發,總計880發,最大攜彈量約在1000發左右。主炮射速2~3發/分。該炮的炮管壽命為150~210發。該炮的旋迴與俯仰都是通過液壓驅動的,可分別達到每秒2°和8°每40秒鐘可發射一個齊射。

主炮配用的炮彈主要有穿甲彈和高爆彈兩種,其中穿甲彈的威力比“俾斯麥”提高10%~15%。根據一些當年德國克虜伯公司參與火炮設計人員的戰後回憶,當時曾經對配備“興登堡”級的420毫米火炮進行過頻繁的火力測試,在各種戰列艦炮戰的距離上測試其火力,目標為垂直命中的均質鋼裝甲板。該火炮在10000米內垂直穿甲水平為550毫米,20000米為404毫米,35000米時也可以穿透215毫米,可以想一下,當時無論哪艘戰列艦都挨不過這一炮。

副炮為12座雙聯裝66倍口徑的150毫米炮,配置在上甲板兩舷,主要用於對付敵水面艦艇,緊急時刻也用於對空射擊。兩舷前部各有兩座,可直接向前方射擊,旋迴角為150°。兩舷後部也各有兩座,旋迴角為135°。其它副炮全部位於艦舷中部。全艦備彈2600發,該炮最大射速6發/分。 “興登堡”級最初是沒有魚雷發射管的,但在“俾斯麥”被擊沉後,加裝了2座6聯裝533毫米發射管。

防空火力

因為德軍沒有航空母艦,戰艦大多是在沒有空中掩護之下作戰,因此特別注重防空火力,甚至連艦載的偵察機都裝備有20毫米機炮。“興登堡”級的對空防禦由重型、中型和輕型高炮組成。重型高炮是16座雙聯105毫米SK-C/37型高炮,全部位於第一層上層建築甲板上,前後左右各裝4座。其中6座可以直接向前方空域射擊,另6座可直接向後方空域射擊,而對兩舷則各有8座可以直接對空射擊。這型高炮比“俾斯麥”級裝備的105毫米SK-C/33有了很大提高,其最大射速達到15發/分,仰角80°時射高為12500米,迴旋角度為360°,迴旋速度8.5度/秒。

中型高炮為24座雙聯裝37毫米C83型炮,全部配置在上層建築上,可以迴旋360°,迴旋速度4度/秒。與“稗斯麥”級裝備的37毫米SK-C/30相比.前者實際射速提高到80發/分,後者理論上可以達到這個射速,事實上只有前者的一半。37毫米C83在仰角45°時最大射程為8500米,仰角85°時的射程為6800米。

輕型高炮是78座20毫米C65單聯裝炮,最大射速120發/分。其仰角45°時的射程是4900米,仰角85°時的射程是3700米,迴旋角度也是360°。

在這裡特別要指出的是,“興登堡”級的防空火力全部是機械自動化操作(這裡的自動和現在說的自動化差了十萬八千里,事實上應該稱作半自動,同時保留手動操作能力),而“俾斯麥”的防空火炮全部是手動操作的。手動的優點是在戰艦動力系統受損的情況下可以保持戰鬥力,最大缺點是反應遲鈍。與同時期的盟軍戰艦防空炮相比,手動的105毫米炮的反應速度只有英國“喬治五世”級134毫米炮的二分之一,而37炮更過分,僅僅只有40炮的三分之一。也就是說“俾斯麥”的防空炮對突發事件的反應能力只有盟軍的1/2。這也就是那些英國老掉牙的“劍魚”能在惡劣天氣輕輕鬆鬆施放魚雷的根本原因。

另外,在“俾斯麥”被擊沉後,德國水面艦艇特別是巡洋艦以上的大型水面艦艇防空火力猛增。排水量遠小於“興登堡”級的“提爾比茨”級將20毫米C65型單聯裝炮,從12座急增到78座。“興登堡”當然不甘心“屈居人下”,將37毫米炮增加到32座,同時把20毫米單聯裝防空炮換成98座4聯裝的!這意味著“興登堡”級至少擁有超過4艘“提爾比茨”級的近程防空能力。艦載飛機方面,“興登堡”級備有6架“阿拉多196”式水上飛機,用以偵察、校射和聯絡。其中2架放置在主桅桿下的一個機庫內,4架分別放置在煙囪兩側的2個待機機庫內。飛機由煙囪和主桅的2部彈射器發射。“興登堡”還載有多達28艘小艇。

裝甲防護

德國軍艦的裝甲經常是以犧牲火力來換取的,因為火力、機動力與防禦力中很難三者兼顧。德艦採用“重裝甲主義”,在以寡擊眾時會比較有利。德國艦艇設計人員認為,多一門炮不一定打得到敵軍,多一寸裝甲可以同時讓機艘敵艦的炮彈被彈開。用我們中國的就是:留得青山在,不怕沒柴燒。在設計“興登堡”級時,德國人非常強調近程防護,不僅能抵禦敵艦炮轟,而且對魚雷也要有足夠的防護能力。

因此“興登堡”級戰列艦裝甲更是厚,到離譜的程度。上甲板全部用80毫米鋼裝甲加強,可防禦彈片和延緩炮彈下穿,使炮彈在穿透到裝甲板之前就爆炸,裝甲甲板保護著艦上的要害部位,厚度為120~160毫米,全長215米。兩舷的裝甲列板厚達200~400毫米,保護著機艙、鍋爐艙和彈藥艙等。指揮塔與火控部位均有厚裝甲保護,最厚處為370毫米。對於易受攻擊的主炮炮塔,其正面厚度達420毫米,側面也達到了280毫米。副炮主裝甲也達到80毫米。“興登堡”級的舷側有極強的魚雷防護系統,據說設計時的標準是可以防住1枚450千克TNT裝藥的魚雷;命中2~3枚450千克裝藥魚雷仍可以繼續戰鬥;命中4枚以上仍能長時間不沉。有關此種魚雷防護系統仍是個謎。許多戰列艦專家認為只是更多的水密隔倉更厚的隔倉裝甲板。但現在有最新資料披露,“興登堡”的艦舷內側與船體中心線還有縱隔壁,最重要的動力區與炮塔下部設了三重船底。推進裝置 最初設計人員計畫為“興登堡”級配用大型商船上普及的電力推進動力系統。考慮到安全方面和節約燃料的因素,最後還是採用高壓渦輪蒸汽輪機。“興登堡”安裝了3台“俾斯麥”級的柯蒂斯輕型渦輪機,分別裝在3個橫向排列的水密艙內,每台驅動一部螺鏇槳。發電裝置包括12台500千瓦的柴油發電機、8台690千瓦渦輪發電機和2台460千瓦渦輪發電機,發電量一共為12440千瓦。它們分別安裝在4個艙內,首艙安裝渦輪發電機,尾艙則安裝柴油發電機。

艦員編制

全艦編制人數2100名,戰時作為旗艦最多2400人。全體艦員編成12個分隊,每個分隊180~260名不等。第1~4分隊是主、副炮分隊,第5、6分隊操縱高炮,第7分隊由廚師、皮匠等生活保障人員組成,第8分隊為軍械人員,第9分隊包括信號兵、報務員等,第10~12分隊為機器人員。

雷達裝置

關於“興登堡”級配備何種艦載雷達的資料相當少,只知道設計人員當時預計到雷達必將取代傳統的觀測裝備,為此準備替“興登堡”級安裝對空和對海雷達各一座,因此在建造“興登堡”級時,曾經在其上層建築前後端各設雷達檣桿一座。但由於德軍艦用雷達性能不穩定(新生事物向來如此)“興登堡”級還是裝備了8座大型探照燈,準備在雷達失效時與敵艦大打夜戰。

歷史點評

興登堡級戰列艦

興登堡級戰列艦為了防禦德國潛艇的攻擊,盟軍的商船都會編成船隊,再由一定數量的驅逐艦護衛。但是這類陣型最怕碰上敵軍的水面艦隊,因此在船隊中常需安排幾艘巡洋艦甚或是戰列艦與航空母艦。結果由於希特勒自動放棄了“興登堡”級戰列艦的建造,提心弔膽的英國海軍終於把心放回了肚裡,不僅僅把建造中的“先鋒”級戰列艦後幾艘取消,還把全部的“獅子”級戰列艦建造計畫一筆勾銷,傾全力生產驅逐艦與護衛艦(當然美國海軍的參加也是一個重要因素)。至於其水面武力就可以抽調大半到太平洋戰場去和日本決戰而不會有後顧之憂。對德國海軍而言,在沒有水面艦隊的掩護下,U艇的日子越來越難過了。

大戰中德國U艇共擊沉艦船2603艘,計1357萬噸,但是本身被擊沉的也多達781艘,約28000人陣亡(全部U艇部隊人員的七成),5000人左右被俘。可以相信,如果當時只要有計畫建造中的一半“興登堡”級完工服役的話,U型艇的損失肯定要小得多。如果真的建成,那該級艦將是當時世界上最強大的戰列艦,無論防護力還是攻擊力都遠優於當時日本“大和”級。到時,4艘甚至6艘“興登堡”級將是盟國海軍最要命的對手,盟國根本沒有同級的戰列艦相抗衡。

而最大排水量118104噸、裝備480毫米主炮的H44建造出來的話,那盟國海軍可真的要頭大了。想想當年,為擊沉“俾斯麥”,英國海軍使出了吃奶的力氣,而另一同級艦“提爾比茨”號更是牽制住了英國整整一打的戰列艦、重巡洋艦和多艘航空母艦。雖然H44沒有誕生,令許多戰列艦迷失望,但對愛好和平的人們來說無疑是最大的喜訊。