來歷

火邊子牛肉

火邊子牛肉千年鹽都它以最大的井鹽生產基地而著稱於世,早在戰國時期自貢就開始用人力鑿井取滷製鹽。因為人力采鹵非常困難,後來直到南宋寶枯元年,聰明的鹽人發明了用牛推車代替人工采滷的技術;隨著鹽業的不斷發展,古鹽場的牛數量與日俱增。 鹽立市,火邊子即現,輾轉千年,齊頭並進。 鹽都古有桓侯宮,因屠宰興旺而建,屠宰先祖張翼德供奉於此。

鹽場鼎盛之時,勞作之牛十萬之眾,當時,有民諺曰:“山小牛屎多,街短牛肉多,河小鹽船多,路窄轎子多”。淘汰老牛致五千餘牛不勝負荷,終成年度更新之量。屠業不勝忙乎。若將五千餘牛食之,煎、炒、燴、煮、其味平平,量多難存,眾鹽人思之。終有一精明庖廚,取其精肉切片如紙並陳於筲箕,文火烤之烘乾便於儲存。乃成狀獨特,味鮮美之“火邊子”牛肉。

歷代鹽人,庖廚研創,終成華夏一絕,定名“自貢火邊子”,聲名遠播。商標一度被異域人搶先註冊,鹽人之後雷敏痛心疾首,自貢火邊子食行銷源受阻:“吾之祖傳吾卻不得售,名不正言不順!”雷敏拍案,輾轉,斡鏇,動之言情,異域商感之,奉還商標,自此火邊子終於完璧歸趙,並稱其定能在鹽都建樹,自此,火邊子牛內里外相和,雷敏遂立“長明”為食行老字號,為弘揚中華美食再創輝煌。

長明火邊子牛肉選料嚴格做工講究,全過程採用傳統手工藝精製而成,具有片薄如紙,色澤紅亮,食後讓人唇齒留香,回味悠長,長明火邊子牛肉是自貢名品,是人們饋贈親朋,宴請賓客的上乘佳品,成為自貢市政府專用接待品,曾多次進入北京中南海成為我國政府贈送外國友人的上等禮品。我市著名書法家郭廣南親筆題辭:千年鹽都風光秀,半城山水半城居,一片小坊襯春色,精工細琢問“長明”。

菜品特色

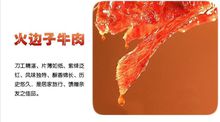

火邊子牛肉是古老鹽都四川自貢市漢族傳統名菜,以質優味美、片薄如紙、酥香綿長而聞名遐邇。火邊子牛肉源於清乾隆年間,至今已有200多年的歷史,其選料嚴格,刀工精細,工藝考究、風味獨特、綿香生津、回味悠長。 火邊子牛肉鮮味悠長,來自貢的客人只要嘗一口,沒有不叫絕的,至今仍是自貢的獨家美食,在1983年全國醃臘製品評比會上,火邊子牛肉得分最高,是中華民族飲食文化中一絕!

傳說

火邊子牛肉

火邊子牛肉四川省自貢市之所以成為“鹽都”,是因為盛產食鹽,食鹽是用地層深處的滷水煎的,用蒸氣機車做動力把地層深外的滷水提上來,那是二十世紀三十年代以後的事。在這以前,提滷水的動力一般都是牛,即耕田用的那種強壯的水牛。

清朝乾隆年間,自貢鬧了一場罕見的牛瘟,瘟疫從大安寨開始,然後遍及自流井、貢井、沿灘、鄧關等地;一個月之間,整個自貢一千多頭用作推水(即提水)的強壯牯牛病死了一大半。這下可就慘了,特別是鹽商,因為牛死後無動力推水燒鹽,損失自然慘重,逼得鹽商們一個個愁眉苦臉,眼看著死牛沒有辦法。其中也有最機靈的,大安一位姓熊的大鹽商,採納手下一名管家的主意,將死牛造成的損失,轉嫁一部份給工人。熊老闆把鹽工們招集起來,他說:“夥計們,我熊某人算是倒了五輩子的大霉了,95條推水的壯牛幾天之間死了85條,這損失三四年也撈不回來。平時,你們捨不得吃牛肉,現在,哥子們遭了災,你們幫哥子們一把,雖說是死牛,牛肉一樣好吃,也不讓你們吃虧,一人一條,一條牛替發兩個月工錢,抬回各人家去,興許還可以賣點錢呢,就這樣,算大家幫我熊某人的大忙了”。

火邊子牛肉

火邊子牛肉當時的自貢,滿街滿巷都是賣牛肉的,這死牛肉賣給誰呢?既然拿不到工錢,無奈之下,工人們也只好忍氣吞聲地認了。於是乎,鹽工家家都把牛肉當飯吃。這下可把鹽工們害苦了,當年可不像現在可以用電冰櫃來冷藏,那年頭的自貢,正是八九月的三伏天,氣溫一般在近三十度,正是食物腐爛變質的季節,人人叫苦邊天,家家唉聲嘆氣。怎么辦呢?逼迫之下,勤勞而智慧的鹽工們不得不想出一些特殊的方法來“收拾”這一堆堆的死牛肉。

據說,古代勞動人民的勤勞智慧孕育出了火邊子牛肉,鹽工把又稀又濕的牛屎混合一些粘性較強的黃泥,做成直徑約一尺的圓形簿片,狀似一張大餅,並給它們取了一個好聽的名字,叫“牛屎粑”。幾天后,貼在牆上或石壁上的牛屎粑被晾乾,鹽工取回家中試燒,殊不知比煤炭還更容易燃燒,這“牛屎粑”火焰綠幽幽的,灶內不但沒有牛屎的臭味,反而發出一陣陣奇異的清香。她笑了,鹽場內有的是牛屎粑,不愁沒有柴燒。

火邊子牛肉

火邊子牛肉鹽工們背回五大筐牛肉,把不成張片的牛肉大刀砍成砣砣,醃進滷水缸里,將上等牛肉(主要是牛屁股一段)用快刀細心地割成簿片,然後將簿片一張張貼上在竹篾折上,放上適量食鹽,讓其儘快晾乾。待這種簿片牛氣的水氣風乾之後,鹽工們想到像熏臘肉一樣,用松枝、花生殼等等微火燻烤,不料牛肉本身缺乏油脂,熏後的牛肉干總有一股股煙焦味,口感不好,幾次試驗,均不成功。在旁觀察的一位鹽工提醒說:“你用牛屎粑試試看!”眾人不解地問:“這樣不被熏得臭熏熏的?”這位鹽工笑一笑,帶著眾鹽工的手到灶旁,叫他們嗅一嗅灶里發出的氣味,眾鹽工使勁呼吸三次,不覺煙味,只感到一股股清香撲鼻,大家頓時眼睛一亮,突然衝出門去,用12根木棍釘起一個烤架,把涼乾的簿片牛肉分別架在四周,進屋內用火鉗夾出正燃著的3塊牛屎粑,棚在架下燃燒,只見牛屎粑的邊緣發重絲絲微火,火焰似天然氣一樣呈綠色,沒有一點菸味,火的邊緣正好烤在簿片牛肉上,一個小時後,眾鹽工取下架上已經被火烤乾的牛肉片,再用乾淨棕刷刷上一層熟油,撒上早已準備好的小蔥沫,把牛肉切成小片,放進嘴裡品嘗,頓覺得鮮香出奇,從沒有吃過這么好吃的東西,覺得其味特殊,分一些給鄰居們品嘗,家家說好,人人稱絕。由於牛屎粑特殊香味的作用,牛屎粑的邊緣之火,其溫度不高不低,又無任何異味,這是其它燃料做不到的,因此,這種用牛屎粑烘烤牛肉干的做法傳開了,後來,鹽工們把它叫做“火邊子牛肉”。

來歷

火邊子牛肉

火邊子牛肉千年鹽都它以最大的井鹽生產基地而著稱於世,早在戰國時期自貢就開始用人力鑿井取滷製鹽。因為人力采鹵非常困難,後來直到南宋寶枯元年,聰明的鹽人發明了用牛推車代替人工采滷的技術;隨著鹽業的不斷發展,古鹽場的牛數量與日俱增。 鹽立市,火邊子即現,輾轉千年,齊頭並進。 鹽都古有桓侯宮,因屠宰興旺而建,屠宰先祖張翼德供奉於此。

鹽場鼎盛之時,勞作之牛十萬之眾,當時,有民諺曰:“山小牛屎多,街短牛肉多,河小鹽船多,路窄轎子多”。淘汰老牛致五千餘牛不勝負荷,終成年度更新之量。屠業不勝忙乎。若將五千餘牛食之,煎、炒、燴、煮、其味平平,量多難存,眾鹽人思之。終有一精明庖廚,取其精肉切片如紙並陳於筲箕,文火烤之烘乾便於儲存。乃成狀獨特,味鮮美之“火邊子牛肉“

製作方法

火邊子牛肉

火邊子牛肉火邊子牛肉選料作工十分考究,先是選牛後退上的“股二,股四牛”,這樣的肉一頭牛隻有10到15公斤。然後由熟練工人切成寸許厚的肉片,再將其釘在呈45度的木板上,用刀片成紙樣的薄片,不能有漏孔漏縫,然後在上面抹上少許的鹽和醬油,懸於通風處晾乾,再攤在竹篾烘籠上,用“牛屎粑”——牛屎和雜青草混合製成直徑30厘米左右的餅狀,貼在牆壁上曬乾,做燃料烘烤。“牛屎粑”烘烤的牛肉有一種特殊的清香。這時的牛肉薄如蟬翼,紅亮透明,透過牛肉薄片,可窺見後面的文字圖案。最後涮上辣椒紅油,就成了火邊子牛肉。

做法是選上好的精牛肉除去筋皮網膜,開成一寸多厚的肉塊,平攤在一塊斜斜的木板上釘好,再用極鋒利的薄口快刀,將牛肉橫向開切成極薄極薄的片子牽開。這開切極為考手藝,要求牽開時厚薄均勻,能隱隱照的過光亮,但又不允許有一點點破漏。然後再將這些牛肉薄片抹上適量的鹽巴和醬油,掛在通風的地方晾乾,再一張一張平攤在可以透氣的大眼篾笆上,篾笆用特作的梁子托住,下面用牛屎粑燒的微火慢慢薰炕,達到酥而不綿,嚼起化渣為度。喜歡吃辣味,切碎後拌上一點紅油辣椒就可以了。有些飯館喜歡將這種一尺多寬,兩尺多長的火邊子牛肉塗上一層辣椒紅油,掛一張在門面上做招牌。看上去紅艷艷,油浸浸,亮晶晶的,確還令人食指大動呢。最後一點,就是這種火邊子牛肉,必須要用牛屎粑烘烤的,吃起來才特別鮮美,要是換成槓碳或者別的什麼烤的話,那味道就差的多了。

榮譽

火邊子牛肉

火邊子牛肉火邊子牛肉是繼1988年獲商業部優質產品獎和首屆中國食品博覽會銀獎後再奪巴蜀食品節金獎。 火邊子牛肉鮮味悠長,來自貢的客人只要嘗一口,沒有不叫絕的,至今(2008年)仍是自貢的獨家美食,在1983年全國醃臘製品評比會上,火邊子牛肉得分最高,是中華民族飲食文化中一絕。

火邊子牛肉吃起來酥而不綿,乾香化渣,甘醇可口,回味悠長,且保鮮期長,便於攜帶,堪稱牛肉食品中一絕。因此,幾百年來,一直是自貢的饋贈佳品,也多次獲國家、省級、市級獎,收入《中國一絕》一書。“火邊子”已成為自貢市天花井食品公司的註冊商標。

自貢市生產的“火邊子”牛肉系列既保留了傳統風味,又有所創新,暢銷全國,供不應求。原料上乘、工藝獨特、口味別致,“中國一絕”。火邊子牛肉躋身“五珍”,當之無愧。