簡介

克孜爾石窟

克孜爾石窟莫高窟以多姿多彩的佛教壁畫而聞名於世,而克孜爾石窟更是一條壁畫長廊,其內容之豐富,數量之龐大,延續時間之長,在我國現存諸石窟中都居於首位。德國探險家勒庫克曾經稱讚說,克孜爾石窟的壁畫是他們"在中亞任何地方所能找到的最優美的壁畫。"

克孜爾石窟

克孜爾石窟克孜爾石窟位於新疆拜城縣,屬於龜茲古國的疆域範圍。龜茲古國地處古絲綢之路上的交通要衝,曾經是西域地區政治、經濟和文化的中心。佛教從印度先傳入新疆,形成“西域佛教”後,再傳入中原。龜茲的地理位置決定它成為“西域佛教”的一個中心,也成為佛教傳入中原的一個重要橋樑。石窟則是佛教藝術的重要形式,通過建築和壁畫來宣傳佛教教義。龜茲石窟窟群比較集中,壁畫內容豐富,不僅有表現佛教的“本生故事”、“佛傳故事”、“因緣故事”等壁畫,還有大量表現世俗生活情景的壁畫。有研究石窟的專家指出,龜茲石窟是一部古龜茲文化的百科全書。而在龜茲石窟群中,克孜爾石窟被視為群芳之冠。

在導遊的引導下,我們一個石窟一個石窟鑽進鑽出。順著手電筒微弱的光線,我們瞪大眼睛,屏息端詳石窟里那些華美絢麗的壁畫,傾聽導遊細述石窟的建築特點、壁畫的藝術特徵以及壁畫所表現的一個個佛教故事。

最能體現克孜爾石窟建築特點的是中心柱式石窟,它分為主室和後室。根據導遊的介紹,石窟主室正壁為主尊釋迦佛,兩側壁和券頂則繪有釋迦牟尼的事跡如“本生故事”等。看完主室後,應按順時針方向進入後室,觀看佛的"涅盤"像,然後再回到主室,抬頭正好可以觀看石窟入口上方的彌勒菩薩說法圖。

克孜爾石窟壁畫最令人印象深刻的是它的菱格構圖。在其中一個石窟,記者看到,每個菱形格里繪一個“本生故事”。莫高窟是以連環畫的形式來表現“本生故事”的情節,克孜爾石窟則是一圖一故事,每幅圖都是從一個“本生故事”中選取最典型的一個情節,以故事中的主要人物或動物為構圖中心,四周輔以其他必要的人物、動物和背景等。

克孜爾石窟以其悠久的歷史和厚重的文化藝術背景,令人駐足良久,令人浮想聯翩。但是,石窟處處滿目瘡痍,卻實在令人心痛,令人慘不忍睹:放置釋迦佛的拱型佛龕里空空如也;壁畫上所有佛像左半邊袈裟均被剝走--因為它是金箔製成的;甚至整壁整壁的壁畫被人揭走,只在洞壁上留下斑斑斧鑿的痕跡--19世紀末20世紀初,接踵而至的西方探險隊從克孜爾石窟劫掠走大量精美的壁畫。

目前,克孜爾石窟的200多個石窟中,保存著1萬多平方米的壁畫。但是,在許多西方國家的博物館、藝術館,特別是德國的柏林印度藝術博物館,還陳列著大量的克孜爾石窟壁畫--這當然被那些探險隊從新疆劫掠而走的。

歷史

佛教興盛,龜茲王國大建“千佛洞”

克孜爾石窟

克孜爾石窟置身於雄偉的明烏達格山舉目遠眺,克孜爾千佛洞盡入眼帘:懸崖上一個個石窟層層相迭,鱗次櫛比,氣勢恢宏,威風八面。專家介紹,克孜爾千佛洞建造於3至13世紀,共有236個洞,現存壁畫畫面約10000平方米,是新疆最大的一處佛教文化遺址,現已被指定為全國重點文物保護單位。

據考證,庫車縣為2000年前亞利安人建立的古龜茲國所在地。古龜茲國於公元前176年建國,公元1001年被回鶻所滅,存在了一千多年。龜茲國在漢唐之際是西域36國中的大國之一,其國土包括了現在的庫車盆地綠洲、賽里木綠洲、拜城綠洲、阿克蘇綠洲、新和綠洲、沙雅綠洲和輪台綠洲。據《漢書·西域傳》載:“龜茲國有戶六千九百七十,口八萬一千三百一十七,勝兵二萬一千七十六人。”當地的居民構成比較複雜,從人種上說,既有東方的蒙古利亞人種,也有西方的歐羅巴人種;從民族上講,龜茲境內曾有羌、塞、月氏、烏孫、匈奴、突厥、回紇和漢人,但在漫長的歷史長河中,他們都逐漸融合成了龜茲人。當地的語言與焉耆、高昌一帶的語言相近,俗稱焉耆龜茲語。龜茲本土的文字借重去盧文者甚多,屬婆羅米斜體字母。此外,漢文、粟特文也是流通文字。

早在公元一世紀,約東漢明帝時,佛教就經由絲綢之路傳入新疆,到公元十三四世紀伊斯蘭教代替佛教止,佛教在新疆興盛了1000多年。公元四世紀,龜茲王國的佛教已很興盛,不僅修建了很多裝飾富麗、規模宏大的寺廟,還集中能工巧匠和著名畫師等,大興土木建造氣勢恢宏的克孜爾千佛洞。

克孜爾石窟群(千佛洞)修鑿的年代開始於東漢,結束於唐末。歷代龜茲王對這項工作都極為重視。公元七世紀,龜茲王國的佛教達到極盛,甚至連龜茲王宮都裝飾得同寺廟一般。其間歷代龜茲國王對克孜爾千佛洞石窟群的建造,更沒有停止。《大唐西域記》載,龜茲有佛寺100餘所,僧尼5000多人。每年秋分時節,都要舉行迎像大會10餘日。

節日期間,各佛寺都用珍寶錦綺把佛像裝飾起來,然後載到彩車上,在城內街道上緩緩而行。上自國王、王后、

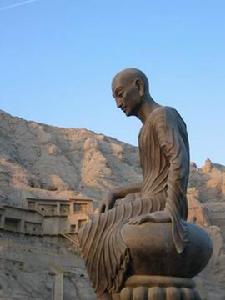

鳩摩羅什銅像

鳩摩羅什銅像據考證,我國古代有名的高僧——鴆摩羅什就出生在這裡。他的母親是龜茲王白純的妹妹。他7歲出家,9歲跟隨母親到了北天竺,在名僧盤土多達多處學習佛經。12歲時,同母親一起返回龜茲。龜茲王聽說他回來了,親自遠迎,並專門為他造了金獅子座,以大秦錦褥鋪之,並請他升座說法。西域各國國王一見他升座,都在他的座側聽講。

公元401年,鴆摩羅什到了長安,後秦王款待他以國師之禮。從此,他就在長安國立譯場逍遙園,從事佛經的翻譯,與直諦、玄奘並稱為我國佛教三大翻譯家。他和他的弟子共譯出佛經74部,384卷,對我國佛教文化做出不可磨滅的貢獻。《梁書》記載,漢武帝時有“外國澡罐一口”,銘云:“元封二年,龜茲國獻。”說明在2000年前,佛教

在龜茲已普遍傳布,並將澡罐這種佛教器物作為一種貴重禮物獻給了漢武帝。

克孜爾千佛洞,這箇中國最早的石窟群。這些層層迭迭井然有序的洞窟,包括供養佛像作禮拜用的“支提窟”,僧尼靜修或講學用的精舍“毗呵羅窟”,僧尼起居用的寮房,埋葬骨灰用的羅漢窟等等,這樣完整的建築體系,是世界上其它佛教中心所罕見的。

壁畫

壁畫精絕,中外學者為之震驚

克孜爾石窟

克孜爾石窟這裡的壁畫不僅包括飛天、伎樂天、佛塔、菩薩、羅漢、天龍八部、佛本生故事、佛傳故事、經變圖畫,而且還有大量的民間習俗畫:古時的生產和生活場面、西域山水、供養人、飛禽走獸等等。

進入有“故事畫之冠”的17號洞,這裡的四壁、窟頂、甬道、龕楣,到處是色彩艷麗的壁畫。其中一幅格外引人注目:只見一峰滿載貨物的駱駝,昂首而立,眼望遠方。駝前兩個腳夫頭戴尖頂小帽,腳蹬深腰皮靴,身穿對襟無領長衫,滿臉須髯面向前方,正振臂歡呼。他們為何如此興奮?原來在腳夫前面還有一人,只見這人兩眼微閉,神態自若,高舉著正在熊熊燃燒的雙手,指明了駱駝商隊前進方向!這就是所謂“薩薄白氈縛臂,蘇油灌之,點燃引路”的本生故事。撇開它的宗教色彩,不難看出在當年的絲綢之路上,駱駝商隊與佛教僧徒的密切關係。商賈、腳夫需要僧尼為他們祈求平安,僧尼則不僅需要商隊的貨物與施捨,還往往與龐大的駱駝商隊結伴而行,或者西去印度求法,或者東去長安、洛陽傳經。

有關專家說,克孜爾千佛洞壁畫,“最絕”的當屬佛教本生故事畫。筆者考察過敦煌千佛洞,在那裡,描繪釋迦牟尼佛前幾世苦難苦行,積善積德的故事(即佛教本生故事的壁畫),大多採取連環畫的形式,用許多場面展開故事情節。這裡的壁畫卻別具一格。卓越的畫師把複雜的故事巧妙描繪在一個菱形畫面中。如獼猴王本生故事,是敘述釋迦牟尼前世為獼猴王時愛護群猴,最後捨生救猴群的、有著曲折過程的故事。描寫這個故事的佛經,16開雜誌大小有200多頁,這裡卻把這個長長的故事概括在一個畫面里,實在令人叫絕。畫面上,只見奔逃的猴群面臨深澗,追捕的獵人引箭待發,獼猴王前後腳攀住深澗兩岸的樹幹,以身為橋,引渡群猴。它身上有猴子賓士,衰竭的體力很快將支持不住,卻轉面焦急地顧盼稚弱的猴子。這幅畫把獼猴王捨生忘死,關心群猴安危的拳拳之情,描繪得活靈活現。

到此考察的中外學者一致認為,反映佛教經典的本生故事畫,是克孜爾千佛洞的精華,在世界上堪稱一絕。它不

克孜爾石窟

克孜爾石窟專家介紹,這裡的壁畫還有一絕。它不是畫在塗白的泥壁上,而是往泥壁上直接作畫。既採用了有覆蓋的礦物顏料,也使用了透明的顏料。著色方法不但有平塗的烘染,而且有水分在底壁上的暈散。這種具有獨特風格的“濕畫法”,也稱凹凸畫法,史學界認為,它是古龜茲國人的一種創造,是絢麗的石窟壁畫園地里最鮮艷的一枝花朵。

克孜爾千佛洞壁畫,既有漢文化的影響,也有對外來文化藝術有選擇地巧妙接受,更是古龜茲畫師非凡的智慧。他們用粗獷有力的線條,一筆勾畫出雄健壯實的骨胳,用赭的色彩,烘染出豐富圓潤的肌膚,輕輕一筆畫出布置均勻的衣褶,又藉助一條飄曳的長帶,表現出凌空飛舞自由翱翔的意境,使人一看到那些“飛天”,便有“天衣飛揚,滿壁風動”之感。有關學者說,克孜爾千佛洞的“飛天”,同背上生著雙翅的古代歐洲的“飛神——安琪兒”相比,在藝術上顯得更成熟,更為浪漫。

中外學者還從壁畫中得出一條驚人的“信息”:早在公元前一世紀,隨著佛教的傳入,健陀羅藝術和古希臘佛教藝術就傳入了新疆。伴隨著希臘化藝術的影響,裸體和半裸體的風俗在整個西域發展起來。這種裸體風俗是和性愛結合在一起的,龜茲壁畫中的新婚性愛圖等,不僅表現在夫妻生活上,還表明裸體還是當時女子的一種時髦裝束。此外,壁畫還表明古時候西域盛行過看少女跳裸體舞的風俗。

克孜爾千佛洞不僅有大量宣揚佛教教義的畫面,也有畜牧、狩獵、農耕、乘騎、古建築的真實寫照。175號洞中心柱右面的通道里,有兩幅著名壁畫。只見兩頭膘肥體壯的老黃牛,低頭甩尾,合抬一根木槓奮力向前拉犁。犁後的農夫一手舉鞭,一手扶犁,正聚精會神地犁地。與這幅“二牛抬槓”圖毗鄰的還有一幅“耕作圖”。頭頂小帽、身穿短褲的農夫,手持一把“砍土曼”(形似鋤頭的挖土工具)作向下用力刨土的姿勢。這種二牛抬槓耕地圖和解放初新疆農村犁地的情景一模一樣。栩栩如生、惟妙惟肖的畫面,使中外學者為古龜茲畫師的寫實手法拍案叫絕。

典故

克孜爾石窟

克孜爾石窟國王派手下告訴獵手,公主已經嫁給一個富家公子了。獵手信以為真,萬念俱灰,從崖壁跳了下去。公主聞訊趕來,悲痛不已,傷心的淚水如縷不絕,最終憂傷而亡,與戀人化作比肩而立的山峰。公主的淚水則化作千眼泉流淌不息。從此,克孜爾山多了一處景觀,名曰:千淚泉。

還有一種說法是這樣的:

大約在公元2世紀的東漢末期,佛教小乘教派傳入當時的龜茲國,小乘教派崇尚入山避世苦修,於是遁入空門的僧侶們陸續來到了克孜爾,鑿挖洞窟苦修佛法。在隨後的數百年間,在此苦修的僧侶成就了龐大的克孜爾石窟群。

無價之寶

竊驚破壞,洋盜賊留下驚世遺憾

克孜爾石窟

克孜爾石窟這些浸透著古龜茲人血汗的驚世之作,在苦難深重的舊中國,卻屢遭外國考古學者和探險家的竊取。甚至在“取”不走的時候,這些“文明人”還進行喪心病狂的破壞。

在克孜爾千佛洞,他們不僅盜走了眾多雕塑,還用膠布粘走了大量壁畫。據有關文物部門介紹,30年代初,德國柏林民俗博物館考古隊的勒柯克,從這裡盜走的壁畫、塑像和其它藝術品,以及手抄或印刷的漢文、梵文、突厥文、吐火羅文的文書,達上百箱!英國的斯坦因等,也來疆盜走大量壁畫。

勒柯克竊取我國大量文物,成為腰纏萬貫的富翁之後,還不以為恥地宣揚,在他的考古隊里,有一名叫巴圖斯的人,“充分懂得怎樣把一幅幅的壁畫,整個地鋸下來,並懂得怎樣進行包裝,使之能無損地運回柏林”。

洋盜賊瘋狂的掠竊,破壞了克孜爾千佛洞壁畫的整體美,留下驚世遺憾!一位西方學者感嘆,這裡的每一種壁畫都是無價之寶;在這裡即使隨便撿塊瓦片,都比美國的歷史長!

有關專家介紹,這些古龜茲國畫師們的宏篇巨作,主要記錄著大約從公元三世紀到公元十三世紀新疆地區歷史現實生活的圖景,為研究古代新疆的政治、經濟、文化、軍事、民族、民俗等情況,以及中西經濟、文化交流情況,提供了珍貴的形象資料,具有很高的科學和藝術價值。

相關新聞

新疆克孜爾石窟今年新開放三個洞窟

克孜爾石窟

克孜爾石窟新疆拜城縣克孜爾石窟旅遊接待部主任帕麗旦說,今年以前,克孜爾石窟4個石窟區只開放了谷西區7個洞窟,其他石窟區因保護壁畫的需要暫未開放。為更好地保護已開放石窟內的壁畫,緩解遊客增多帶給石窟的壓力,今年5月起,石窟管理部門採取交叉開放的方式,新增開放了三個洞窟。

這三個洞窟分別為:043號中心柱窟,建於公元9世紀,是一個未完工的洞窟,反映了克孜爾石窟由昌盛走向衰敗的過程;047號和048號大像窟,建於公元4世紀,石窟內部寬敞且佛像高大,壁畫色彩鮮艷,人物靈活逼真,是克孜爾石窟處於昌盛時期的見證。

位於新疆拜城縣境內的克孜爾千佛洞,始鑿於公元3世紀,是漢唐時期西域佛教文化中心之一,也是我國開鑿年代最早的佛教石窟,與敦煌、龍門、雲崗並列為全國四大石窟。克孜爾石窟規模宏大,有4個石窟區,現已正式編號的石窟有236個。19世紀末到20世紀初,俄國、日本、德國、英國和法國等國探險隊先後來到克孜爾石窟,在60個洞窟中竊取壁畫近500平方米。目前克孜爾石窟有80多個洞窟的壁畫保存完整,壁畫總面積約1萬平方米。

著名石窟

| 石窟原是印度的一種佛教建築形式。中國的石窟起初是仿印度石窟的制度開鑿的,多建在中國北方的黃河流域。從北魏至隋唐,是鑿窟的鼎盛時期,尤其是在唐朝時期修築了許多大石窟,唐代以後逐漸減少。 |

絕壁上的藝術:石窟(一)

| 石窟原是印度的一種佛教建築形式。佛教提倡遁世隱修,因此僧侶們選擇崇山峻岭的幽僻之地開鑿石窟,以便修行之用。 |