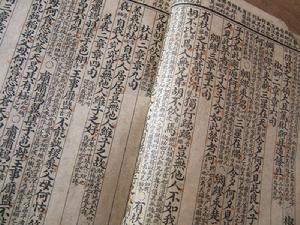

《周南·漢廣》

《周南·漢廣》原文

南有喬木,不可休思;漢有游女,不可求思。

《周南·漢廣》

《周南·漢廣》漢之廣矣,不可泳思;江之永矣,不可方思。

翹翹錯薪,言刈其楚;之子于歸,言秣其馬。

漢之廣矣,不可泳思;江之永矣,不可方思。

翹翹錯薪,言刈其蔞;之子于歸,言秣其駒。

漢之廣矣,不可泳思;江之永矣,不可方思。

今譯

南山喬木大又高,樹下不可歇陰涼。漢江之上有游女,想去追求不可能。

漢江滔滔寬又廣,想要渡過不可能。江水悠悠長又長,乘筏渡過不可能。

柴草叢叢錯雜生,用刀割取那荊條。姑娘就要出嫁了,趕快餵飽她的馬。

漢江滔滔寬又廣,想要渡過不可能。江水悠悠長又長,乘筏渡過不可能。

柴草叢叢錯雜生,用刀割取那蔞蒿。姑娘就要出嫁了,趕快餵飽小馬駒。

漢江滔滔寬又廣,想要渡過不可能。江水悠悠長又長,乘筏渡過不可能。

注釋

①休:休息,在樹下休息。思:語氣助詞,沒有實義。②漢:指漢水。游女:在漢水岸上出遊的女子。③江:指長江。永:水流很長。④方:渡河的木排。這裡指乘筏渡河。⑤翹翹:樹枝挺出的樣子。錯薪:雜亂的柴草。⑥楚:灌木的名稱,即荊條。⑦秣(mo):餵馬。⑧蔞(lou):草名,即蔞蒿。

南有喬木,不可休思。漢有游女,不可求思。漢之廣矣,不可泳思。江之永矣,不可方思。

《周南·漢廣》

《周南·漢廣》興而比也。上竦無枝曰喬。思,語辭也。漢水,出興元府幡家山,至漢陽郡大別山入江。江漢之俗,其女好游,漢魏以後尤然,如大堤之曲可見也。泳,潛行也。江水出永康郡岷山,東流與漢水合,東北入海。永,長也。方,桴也。文王之化,自近而遠,先及於江漢之間,而有以變其淫亂之俗。故其出遊之女,人望見之,而知其端莊靜一,非復前日之可求矣。因以喬木起興,江漢為比,而反覆詠嘆之也。

翹翹錯薪,言刈其楚。之子于歸,言秣其馬。漢之廣矣,不可泳思。江之永矣,不可方思。

興而比也。翹翹,秀起之貌。錯,雜也。楚,木名,荊屬。之子,指游女也。秣,飼也。以錯薪起興而欲秣其馬,則悅之至。以江漢為比而嘆其終不可求,則敬之深。

翹翹錯薪,言刈其蔞。之子于歸。言秣其駒。漢之廣矣,不可泳思。江之永矣,不可方思。

興而比也。蔞,蔞蒿也。葉似艾,青白色,長數寸,生水澤中。駒,馬之小者。

名家鑑賞

《詩》中的女子,有一類是可以明白見出身分的,如“平王之孫,齊侯之子”(《召南·何彼銥矣》),如“東宮之妹,邢侯之姨”(《衛風·碩人》),乃至“宗室牖下”習禮的“有齊季女”(《召南·采蘋》)。如果“兩姓之好”要求於女子的有所謂“公眾的標準”,或曰“俗情之艷羨”(范家相說《碩人》),那么這是很重要的一條吧。所以她們在《詩》里都有一個在旁人看來一定是十分圓滿的歸宿,如《何彼襛矣》,如《桃夭》《碩人》所詠。但另有一類女子,則不然。若“有美一人,清揚婉兮”(《鄭風·野有蔓草》),“有美一人,碩大且卷”(《陳風·澤陂》),既不及身分地位,也不論是否“宜其家室”(《桃夭》)、“宜爾子孫”(《周南·螽斯》),而純是一片私心的慕戀。至於《漢廣》,更乾脆不把他私許的標準說出來,只道“漢有游女,不可求思”。《詩》中的這一類女子,我們是不知道伊之歸宿的,我們只看到慕戀者在綿密的情思中建築起一個實實在在的希望。

不過,即便作“空中語”,《詩》中也沒有神奇幻麗之思。《漢廣》中的“漢上游女”算是略存飄忽,三家說詩於是衍生出鄭交甫遇神女的故事:鄭交甫遵彼漢皋,台下遇二女,與言曰:願請子之佩。二女與交甫,交甫受而懷之,超然而去。十步循探之,即亡矣。回顧二女,亦即亡矣。只是這樣一來,便成了完全的神話,雖然此中的幻麗也很美,但離《漢廣》則已經很遠。

《周南·漢廣》

《周南·漢廣》游女雖然不是神女,卻是神女一樣的可望而不可即。“不可求思”,不是怨恨也不是遺憾,萬時華曰“‘不可求’,語意平平,著不得一毫意見,如言欲求之不得,則非詩人言;昔可求而今不然,則非游女”,是也。然而無怨無憾的“不可求思”,卻正是詩情起處。戴君恩曰:“此篇正意只‘不可求思’自了,卻生出‘漢之廣矣’四句來,比擬詠嘆,便覺精神百倍,情致無窮。”賀貽孫曰:“楚,薪中之翹翹者,鄭箋雲‘翹翹者刈之,以喻眾女高潔,吾欲取其尤高潔者也’,此解得之。蓋漢女惟不可求,此乃我所欲求也,故即以‘之子于歸’接之,此時求且不可,安得便言于歸,憑空結想,妙甚妙甚。至於願秣其馬,則其悅慕至矣,卻不更添一語,但再以漢廣、江永反覆詠嘆,以見其求之之誠且難而已。蓋‘漢廣’四句乃深情流連之語,非絕望之語也。”“憑空結想”、“深情流連”,所見透徹。江永、漢廣,全是為“不可求思”設景,則刈楚、刈蔞,秣馬、秣駒,自然也都是為思而設事。“河漢清且淺,相去復幾許。盈盈一水間,脈脈不得語”,《古詩十九首》之句由《漢廣》脫胎,但《漢廣》卻沒有如此之感傷。《詩》有悲憤,有怨怒,有哀愁,卻沒有感傷。這一微妙的區別,或許正是由時代不同而有的精神氣象之異。而《漢廣》也不是“今朝兩相視,脈脈萬重心”的無奈。實在說,這裡並沒有一個“兩相視”,《漢廣》沒有,《關雎》《東門之池》《澤陂》《月出》,這樣的一類詩中,都沒有。這裡似乎用得著“樂而不淫”、“哀而不傷”的意思,但它卻與道德倫理無關,而只是一份熱烈、持久、溫暖著人生的精神質素。《詩》寫男女,最好是這些依依的心懷,它不是一個故事一個結局的光明,而是生命中始終懷藏著的永遠的光明。它由男女之思生髮出來,卻又超越男女之思,雖然不含隱喻,無所謂“美刺”,更非以微言大義為為政者說法,卻以其本來具有的深厚,而籠罩了整個兒的人生。

一般欣賞

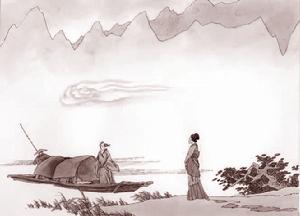

一位砍柴的樵夫,路遇一位即將出嫁的女子,頓生愛慕之情。他明知這是不可能如願以償的單相思,便以一首山歌唱出了內心的失望和痛苦。

這當中很有一些耐人尋味的東西。

詩經

詩經性愛總是自私的,並且常常是功利的。男子見到漂亮女子總會動心,女子見到英俊男子也會動情。由動心、動情想到占有、嫁娶婚姻,這便是功利的態度。再進一步,當得知自己所傾慕的人將為或已為別人占用時,便會妒忌,吃醋,甚至採取行動做出蠢事來。

單相思的心境固然可以理解,但如果換個角度,把自己所欣賞的異性對象當作審美對象;擺脫功利的目的和眼光,以欣賞的態度對待她或他,不也是一種選擇嗎?

單相思的失望和所謂痛苦,實際上是功利慾求遭到否定後的結果。也就是說,一方在事實上不可能把對方拒為己有,自己的欲求注定了不可能實現,在心理上遭受了挫折,於是便以某種方式來作心理上的轉移和排遣。

凡胎肉身的現實生活中的人,很難在兩性關係中完全擺脫功利目的的左右,很難採用一種純粹的、無關功利的審美態度對待另一方。男女雙方,要么是情人、戀人、夫妻,要么是陌生人、仇人、敵人。是私慾使戀愛中的人變得狹隘、自私,甚至心理變態。這大概也是兩性關係固有的特點?

是的,誰都不願去培植不開花、不結果的植物。耕耘是為了有所收穫。為耕耘之後一無所獲而哀歌,完全值得同情。況且,這種哀歌有時竟會很動人,很偉大。

藝術特色

這是一首戀情詩。抒情主人公是位青年樵夫。他鍾情一位美麗的姑娘,卻始終難遂心愿。情思纏繞,無以解脫,面對浩渺的江水,他唱出了這首動人的詩歌,傾吐了滿懷惆帳的愁緒。

關於本篇的主旨,《毛詩序》所說贊文王“德廣所及也”,並不足據,《文選》注引《韓詩序》云:“《漢

《周南·漢廣》

《周南·漢廣》廣》,說(悅)人也。”陳啟源《毛詩稽古編》進而發揮曰:“夫說(悅)之必求之,然唯可見面不可求,月慕說益至。”對詩旨的闡釋和詩境的把握,簡明而精當。“漢有游女,不可求思”,是體現詩旨的中心詩句;“漢之廣矣,不可泳思;江之永矣,不可方思”,重疊三唱,反覆表現了抒情主人公對在水一方的“游女”,瞻望勿及,企慕難求的感傷之情。魯齊韓三家詩解“游女”為漢水女神,後頗有從者,這給本詩抹上了一層人神戀愛的色彩。不過一部《詩經》,總體落實在現實人生,“十五國風”,皆為歌唱世俗情感的民間歌謠,因此似乎沒有必要將此詩與神話傳說聯繫起來。

從外部結構看,《漢廣》全篇三章,前一章獨立,後二章疊詠,同《詩經》中其他重章疊句的民歌,似無差異。但從藝術意境看,三章層層相聯,自有其詩意的內在邏輯。可析而為二。

首先,全詩三章的起興之句,傳神地暗示了作為抒情主人公的青年樵夫,伐木刈薪的勞動過程。方玉潤曾寫道:“首章先言喬木起興,為采樵地;次即言刈楚,為題正面;三兼言刈蔞,乃採薪餘事”(《詩經原始》)。方氏由此把《漢廣》詩旨概括為“江乾樵唱”,否定其戀情詩的實質,仍不免迂闊;但見出起興之句暗示了采樵過程,既有文本依據,也是符合勞動經驗的。

其次,從結構形式看,首章似獨立於二、三兩章;而從情感表現看,前後部分緊密相聯,細膩地傳達了抒情主人公由希望到失望、由幻想到幻滅,這一曲折複雜的情感歷程。有希望有追求,才有失望有失落;但詩篇於此未作明言,對這位青年當年追求思戀的一往深情,讓讀者得之言外。詩篇從失望和無望寫起,首章八句,四曰“不可”,把追求的無望表達得淋漓盡致,不可逆轉。一般把首句視為起興;如果換一種讀法,把“漢有游女,不可求思”置於首位,那么,“南有喬木,不可休思”便可視為比喻,連同“漢之廣矣,不可泳思”、“江之永矣,不可方思”,構成一組氣勢如潮的博喻;瞻望難及的無限悵惘之情,也表現得更為強烈。當年苦戀追求,今日瞻望難及。但心不甘、情難拔,於是由現實境界轉入幻想境界。三、三兩章一再地描繪了痴情的幻境:有朝“游女”來嫁我,先把馬兒喂喂飽;“游女”有朝來嫁我,餵飽駒兒把車拉。但幻境畢竟是幻境,一旦睜開現實的眼睛,便更深地跌落幻滅的深淵。他依然痴情而執著,但二、三兩章對“漢廣”、“江永”的復唱,已是幻境破滅後的長歌當哭,比之首唱,真有男兒傷心不忍聽之感。總之,詩章前後相對獨立,情感線索卻歷歷可辨。

詩經

詩經陳啟源《毛詩稽古編》把《漢廣》的詩境概括為“可見而不可求”。這也就是西方浪漫主義所謂的“企慕情境”,即表現所渴望所追求的對象在遠方、在對岸,可以眼望心至卻不可以手觸身接,是永遠可以嚮往但永遠不能到達的境界。《秦風·蒹葭》也是刻劃“企慕情境”的佳作,與《漢廣》比較,則顯得一空靈象徵,一具體寫實。《蒹葭》全篇沒有具體的事件、場景,連主人是男是女都難以確指,詩人著意渲染一種追求嚮往而渺茫難即的意緒。《漢廣》則相對要具體寫實得多,有具體的人物形象:樵夫與游女;有細徽的情感歷程:希望、失望到幻想、幻滅;就連“之子于歸”的主觀幻境和“漢廣江永”的自然景物的描寫都是具體的。王士禛認為,《漢廣》是中國山水文學的發軔。《詩經》中僅有的幾篇“刻畫山水”的詩章之一(《帶經堂詩話》),不為無見。當然,空靈象徵能提供廣闊的想像空間,而具體寫實卻不易作審美的超越。錢鍾書《管錐編》論“企慕情境”這一原型意境,在《詩經》中以《秦風·蒹葭》為主,而以《周南·漢廣》為輔,其原因或許就在於此。

相關詞條

《周南·關雎》 《詩經》 《邶風·靜女》 《鄘風·相鼠》 《衛風·氓》 《衛風·木瓜》 《王風·黍離》 《王風·君子於役》 《王風·采葛》 《鄭風·將仲子》 《鄭風·風雨》 《鄭風·子矜》 《魏風·伐檀》 《魏風·碩鼠》 《秦風·蒹葭》 《秦風·無衣》 《豳風·七月》 《豳風·東山》 《小雅·伐木》 《小雅·採薇》