概述

白暨豚

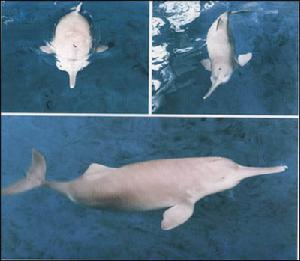

白暨豚白鰭豚又名白暨豚,俗稱白鰭、白夾、江馬。白鰭豚屬鯨類淡水豚類,為中國特有珍稀水生哺乳動物,有“水中熊貓”之稱,或許是世界上最瀕危的鯨目動物。在長江里大約生活了2500萬年的白暨豚,是中新世及上新世延存至今的古老孑遺生物。

白鰭豚是研究鯨類進化的珍貴“活化石”,它對仿生學、生理學、動物學和軍事科學等都有很重要的科學研究價值。白鰭豚是鯨類家族中小個體成員,是世界上現有5種淡水豚(拉河豚、亞河豚、恆河豚、印河豚、白暨豚)中存活頭數最少的一種。

上一次觀察到白鰭豚的記錄是在2002年,而在2006年在白鰭豚的棲息地長江對淡水豚類進行的一次考察最終無功而返。自從1996年起,白鰭豚就被列入極度瀕危物種名錄,而在2007年的一次重新評估中,白鰭豚被貼上了滅絕標籤。有害漁具、電捕魚操作、船槳擊打、修建水庫、河流淤泥沉澱以及污染等等,都對該物種數量的急劇下降起到了負面作用。

命名

白鰭豚

白鰭豚——鱀,是鱁。

這是因為當時對鯨類等水中哺乳動物認識不多,所以錯誤地把這鱀歸為魚類,造字時使用了“魚”字旁。長江沿岸的漁民百姓們則將其稱為“江豬”。估計在中國曾經有5000頭之多,有長江女神、“長江美人魚”的美稱。晉人郭璞又在《爾雅注》中添注了更為詳細的有關白鱀豚生活習性與形態特徵的注釋,並且第一次正確地把鱀分出魚類:

——鱀,䱜屬也,體似鱘,尾如魚。喙小,銳而長,齒羅生,上下相銜,鼻在額上,能作聲,少肉多膏,胎生,健啖細魚,大者長丈余。江中多有之。

北宋孔武仲作有《江豚詩》。詩中的“白鱀”就是白鱀豚,並指出它與江豚不是同一物種:

黑者江豚,白者白鱀。狀異名殊,同宅大水,淵有大魚,掠以肥已。

此外,在中國的安徽稱之為青鱀,江蘇稱之為白夾、江馬,長江中下游的漁民一般都稱之為白鱀,用以指稱它的膚色比江豚淺。

1914年美國的青年冒險家霍依(CharlesM.Hoy)在中國的洞庭湖地區收集到了一個白鱀豚標本,但是當時他對這物種並不熟悉,所以拿著標本詢問了當地的漁民,結果他根據當地的湘鄂口音,在標本上寫注為“PeiChi”(“白旗”)。這個標本帶回到美國後,引起了時任美國史密斯研究院學者小格里特·S·米勒(GerritS.MillerJr.)的興趣。米勒依那白鱀豚標本為基礎,從形態學、解剖學,以及其骨骼、牙齒位置等方面作了綜合且詳細的研究。米勒並進一步地與巴西亞馬遜河流域採到的亞河豚標本進行了骨骼比較。

1918年,米勒把他的研究總結髮表在史密斯研究院的系列雜誌中,研究論文題名為《來自中國的一個淡水豚新種》,確認白鱀豚是獨特的動物新種,定下了拉丁語學名:“Lipotesvexillifer”。米勒並將白鱀豚的英文名稱定為“Chineseriverdolphin”(直譯為“中國江豚”)。

中國出版的《辭海》中“鱀”字就是指白鱀豚,但由於“鱀”字在一般的字典中沒有被收錄所以人們平常幾乎沒有使用。1955年出版的《脊椎動物名稱》稱之為白鰭豚,但白鱀豚的鰭並非白色而是青灰色,稱為白鰭豚容易發生誤解,且這個名字以前也並沒有使用過。1970年代末,研究白鱀豚的生物學家提出應該根據使用廣泛的名稱,稱為白暨豚。1980年代末期以後,研究論文大多對白鱀豚的名稱做了改正。

分類

對於白暨豚的科學分類一直存在某些爭議,主要是在白暨豚屬於哪個科上意見不一致。例如《國際瀕危物種紅皮書》將它歸為白暨豚科(Lipotidae),而ITIS則將它歸為亞河豚科(Iniidae)。

1918年,米勒在比較了白暨豚和亞河豚的骨骼後,認為二者是近親,將白暨豚歸入了亞河豚科。大多數生物學家也支持他的這個結論。

1979年,中國生物學家周開亞等人在比較了白暨豚和其他淡水豚類的骨骼後,否定了米勒的結論,並建立了白暨豚科,並得到了其他一些學者的認可。但是Barnes對弗西豚科的化石與白暨豚進行對比後認為白暨豚應該屬於弗西豚科的亞科Lipotinae。而Heyning在進行比較解剖學研究後,把白暨豚作為了亞河豚科下的一個屬。而DNA序列的測定結果則表明,亞河豚、弗西豚和白暨豚各屬於不同的科。

分布範圍

白鰭豚

白鰭豚但是長期以來受到人類活動的影響,其種群數量和分布區域逐漸縮小。今天的長江流域居住著3億多的人口,相當於全世界5%,他們的江畔活動形成了白鱀豚數量下降的第一大原因。20世紀人們所收集到的白鱀豚標本中,有92%都是來自人為緣故所造成的死亡。到了1990年代,白鱀豚在洞庭湖與鄱陽湖湖區已經絕跡。在長江江水中分布範圍的上限也已移至葛洲壩下游170千米處的荊州附近。其下限縮減更為嚴重,到南京附近就已蹤跡罕至。在1997年至1999年的觀測中,在南京下游臨近的江陰以下就從未再有發現。

2000年至2004年的幾次觀測中,其分布主要限於長江流域洞庭湖至銅陵段。其中主要聚集在銅陵段、鄱陽湖段和洪湖段3個區域。最後一次在野外發現白鱀豚,是2004年在長江南京段發現的一頭擱淺死去的屍體。

2007年8月19日,銅陵一市民在長江岸邊目擊到一頭神秘動物並攝下錄像,據中國科學院水生動物研究所專家判定為白鱀豚,但是這一發現也沒有改變科學界對白鱀豚可能已經滅絕的斷定。

身體結構

外部型態

白鱀豚身體大致呈流線型,軀幹部分為紡錘狀。成年白鱀豚體長大約1.4至2.5米,體重則大約135至230公斤。雄性體型略小於雌性。至2006年為止,已發現的雌性最大體長為2.53米,最大體重為237公斤;而已發現的最大的雄性體長為2.16米,最大體重125公斤。

白鱀豚的皮膚光滑且富有彈性,作用與競賽式泳衣的尼龍織料相同。能夠減少在水中快速遊動時,身軀周圍產生的湍流。它的尾鰭分為兩叉,扁平寬闊且與水面平行,上下擺動時可以推動身軀前進。而兩側的胸鰭呈扁平的手掌狀。背中部長出的背鰭則是一個低矮的等腰三角形。

四個鰭給白鱀豚提供了方向與平衡的控制,加上光滑有彈性的皮膚,以及流線型的身軀,白鱀豚在逃避危險的情況下可達速度可達時速80公里。不過它的游速順流一般只有7.5-9.7千米,逆流2.7-4.9千米,這是白鱀豚體內生物能量所能保持的最佳游速。

體色

新生幼體體色略深,成年白鱀豚一般背面呈淺青灰色,腹面呈潔白色。水平伸展的鰭肢和尾鰭上下兩面分別與背面和腹面同色,這樣的顏色分布恰好與環境顏色相符。當由水面上向下看時,背部的青灰色和江水混為一體。當由水面下向上看時,白色的腹部和水面反射的強光顏色相近。這種使其他動物難以辨認的體色稱為反蔭蔽保護色,使得白鱀豚在接近敵害或獵物時能夠不被察覺。

牙齒構造與呼吸孔

白鱀豚吻突狹長,呈喙狀,伸向前方約30厘米左右。其牙齒為圓錐狀,縝密排布於上下幾乎等長的頷的兩側。每側分別各有牙齒31至36顆,總共約有130多顆同型齒。

白鱀豚的呼吸孔(或稱“鼻孔”)位於頭頂的左上方,呈小而長的圓形,孔緣有活瓣,可以自由開閉。出水時鼻孔開啟,換氣後便閉緊潛水。日常活動方式為潛水游泳和出水呼吸的交替進行,通常會每隔10至30秒突出水面換氣一次,在換氣過程中會發出“噗哧噗哧”的響聲。在受到驚嚇或感覺有危險的特殊情況下,白鱀豚可在水下保持200多秒不進行呼吸。正常情況下,呼吸頻率為109-150次/小時。

感官與發聲構造

白鱀豚的眼睛位於嘴角的後上方,小似綠豆。因為白鱀豚長期生存於長江的濁水中,它的視覺退化嚴重。外耳已經消失,耳孔仍存在,但小似針眼並且閉塞不通。雖然白鱀豚的耳孔小,但是它的聽覺卻十分靈敏。

白鱀豚的前額呈圓形,向前隆起。形狀與照相機中聚焦的透鏡相似,被稱為“額隆”,是白鱀豚發音器官最重要的部分。白鱀豚的上呼吸道有一個形似鵝頭的喉嚨,但是因為生存於水中靠水發音,所以並沒有陸地動物在空氣中發音所需要的聲帶。此外上呼吸道另外有三對獨特的氣囊,可能是它的發聲部位。

用特製的水聽器,可以聽到白鱀豚發出的“的答”“嘎嘎”等數十種不同的聲音。時常發出的聲音可歸為兩類:一類是“滴答”聲,頻率為8至160千赫,起著探測目標的作用。另一類是哨叫聲,頻率穩定於6千赫,是白鱀豚之間的通訊聯絡信號。這種信號具有良好的繞射傳導能力,適應於泥沙較多的長江水域。

白鱀豚在水中主要以發射聲納並接收信號的回聲定位方式來識別物體。發出的聲音常為兩聲一對,發出聲音後會安靜地等待回聲,從而辨出自己與產生回聲的阻礙物體的距離和大小,並且考慮是否游向目標。波長越寬物體越大,信號越強物體越近。這時它又會發出新的一對信號,稍候又安靜一陣等待回聲。第二次回聲收到後,它便可以分析出目標遊動的方向與速度。回聲愈來愈密麻說明物體在靠近,愈來愈疏稀說明物體在遠移。白鱀豚就這樣用它獨特的聲納系統,在污濁的江水中捕捉食物。

大腦活動

白鱀豚的大腦面積要比海豚的大。大腦的重量約占總體重的0.5%。平均一隻重95公斤的雄性白鱀豚,大腦重470公克,這等重量已接近大猩猩與黑猩猩的大腦重量。甚至某些學者認為白鱀豚比黑猩猩或長臂猿還要聰明。

哺乳動物大腦需要在使用一段時間後進入睡眠狀態,才可以在覺醒後正常地運作。鯨目的水生動物,包含白鱀豚在內,有著獨特的大腦系統,可以使大腦的一半休息,另一半醒覺。成熟的白鱀豚的大腦每天有7至8小時(近似成人睡覺習慣)屬於半睡半醒狀態,其餘時間全腦覺醒。半睡半醒狀態下,白鱀豚會保持時速1至5公里的度在水面漂浮。白鱀豚跟其他的哺乳動物一樣能夠做夢,而特點是它們的大腦能夠大腦一半覺醒一半做夢。

白鱀豚作為哺乳動物,與人類一樣需要給身體中的血液不停地供給氧氣。在水中生活的鯨目水生不如同陸地哺乳動物可以由小腦控制不自主呼吸,它們所有的呼吸均是需大腦反應的自主呼吸。因此呼吸時必須在神志清醒的狀態下進行,如果某鯨目動物受驚嚇而傷害等原因而失去了知覺,那么便會沉到水底。在豚體血液內所剩氧氣使用完畢後,就會進入腦死狀態。所以在水中溺死是老弱白鱀豚的正常死亡方式。

生活習性

白鰭豚

白鰭豚白鱀豚生性膽小,很容易受到驚嚇,一般會遠離船隻,人類很難接近,加之其種群數量很少,活動區域較為廣闊,所以在野生狀態下對白鱀豚生活習性的研究十分有限。

白鱀豚一般為群居,但群居特性遠不及與其同屬鯨目的海豚明顯,單個種群數量一般在3至4頭左右,多可達9至16頭,但也經常發現個別白鱀豚單獨行動。群居的白暨豚一般有一隻成年或老年的大個體豚引路,中間是幼豚,後面是青壯年豚。白鱀豚經常活動於河流交匯處,尤其喜歡在河流沖積的淺灘區活動,常見其與江豚一起嬉戲。同其他江豚一樣,白鱀豚一般主要在白天活動,尤其以清晨和午後最為活躍,經常是幾隻白鱀豚排成一線,在淺水中以每隔10秒至30秒的間隔頻頻出水換氣,急速前進,最快可達每小時80千米。其他時間裡,白鱀豚相對安靜,一般常在深水中緩慢遊動,換氣的時間間隔也隨之變長,最長可達200秒。在夜間,白鱀豚經常棲息於深水的漩渦中休息,有時會持續在同一地點長達5至6小時。

白鱀豚是食肉動物,可捕食長江中下流域中的多種淡水魚類,但一般以體長不超過6.5厘米的小魚為主,主要對象為草魚、青魚、鱅魚和鰱魚。群居的白暨豚集體捕食。它用它的牙齒將小魚的頭部狠狠地咬住於頷側,然後再囫圇吞下,直接吞食,並不咀嚼。食量很大,日攝食量可占總體重的10%至12%。

繁殖

白暨豚

白暨豚白暨豚兩年繁殖一次,每胎1仔,出生時體長80厘米左右。雌獸一般在6歲達到性成熟,雄獸為4歲。成年白暨豚每年發情兩次,分別在3月至5月,8月至10月。孕期為10至11個月,一胎一仔,偶有兩仔。野生狀態下,成年白暨豚雌雄比例為1:1,但雌獸懷孕率一般僅為30%,自然繁殖率很低。

每年的冬末春初是白暨豚的交配期,母豚妊娠期長達1年左右,因此產仔大多在來年的春季。出生後的小白暨豚靠母親的乳汁餵養,直到五六歲才算成熟;一般壽命30年。

種群現狀

白暨豚

白暨豚根據化石記載,白暨豚於2500萬年前由太平洋遷徙至長江。中國兩千多年前的古籍《爾雅》中,亦有對白暨豚的描述,視之為江神。白暨豚曾廣泛存在於長江流域的洞庭湖及鄱陽湖湖區,在長江中的分布最遠至三峽地區葛洲壩上游35千米處,至上海附近的長江入海口都曾有發現。估計歷史上曾經有5000頭之多。但長期以來,隨著人類活動的影響,其種群數量不斷減少,分布區域也在逐漸縮小。

1979年,中國宣布白暨豚為瀕危物種。

1980年1月,湖北省嘉魚縣漁民在靠近洞庭湖口的長江邊捕獲世界上第一頭活體雄性白暨豚,其隨即被送往位於湖北武漢的中國科學院水生生物研究所人工飼養。2002年7月14日,這頭白暨豚死去。

1983年,立法規定狩獵白暨豚乃違法。

1986年,估計剩餘300頭。白暨豚被列為世界上最瀕危的12種動物之一。當年曾捕捉到一頭雌性幼豚,兩年半後,這頭雌豚死於肺炎。

1990年,估計剩餘200頭。 其中50%分布在湖北省石首縣至武漢市上游江段,主要棲息在彎曲河段或彎曲分汊河段的大回水區中。

1995年,在湖北石首江段捕到一頭性成熟的雌性白暨豚,將它放養在石首天鵝洲長江故道白暨豚自然保護區內。1996年夏天長江大洪水,這頭白暨豚因觸網而死。

1997年,估計少於50頭(發現23頭)。1997年到1999年農業部曾連續3年組織過對白暨豚進行大規模的監測行動,三年找到的白暨豚分別是13頭、4頭、4頭。

1998年,發現數量只剩下7頭。

2002年7月14日,世界上唯一人工飼養的白暨豚“淇淇”在武漢去世。25歲的“淇淇”體長2.07米,體重98.5公斤,在淡水鯨類動物中已屬老齡。

2004年7月,在長江南京段發現擱淺死亡的白暨豚屍體。

2006年11月6日~12月13日,來自中國、美國、英國、日本、德國和瑞士等六國近40名科學家,對宜昌—上海長江中下游的幹流1700公里江段進行了考察,未發現一頭白暨豚。聯合科考結束後,悲傷的國外科學家宣布,“白暨豚可能已經滅亡”,之後,被美國《時代》周刊評為“2007年十大人為災難之一”。

2007年8月19號,安徽銅陵的一位市民在銅陵淡水豚國家級自然保護區江段偶然發現了一頭白暨豚,並用數位相機拍攝下來。

2012年2月,英國皇家學會的《生物學快報》發表了中、美、英等六國科學家的“2006長江豚類考察”報告,英國《獨立報》在援引該報導時稱,專家們認為白暨豚“已經滅絕”。但中國科學院水生生物研究所副所長王丁博士表示,說白暨豚滅絕並不準確,只能說是“功能性滅絕” 。意思是,因物種數量個體特別少而喪失了種群繁衍能力。而根據國際自然保護聯盟的定義,50年內沒有在野外觀測到任何個體才標誌著一個物種滅絕。

銳減原因

白鰭豚“淇淇”於2002年7月去世

白鰭豚“淇淇”於2002年7月去世由於人類活動增加或活動不當,使白暨豚意外死亡事故增多。據統計,1973~1985年間,共意外死亡59頭,其中被魚用滾鉤或其它漁具致死29頭,占48.8%;被江中爆破作業致死11頭,占18.6%;被輪船螺鏇槳擊斃12頭,占20%;擱淺死亡6頭,占10%;誤進水閘1頭,占1.6%。另據統計,長江下游水域中意外死亡的白暨豚,有三分之一是被輪船螺鏇槳擊斃的。

1997年11月4日~10日,由農業部組織,來自湖北、湖南、安徽、江西、江蘇、上海等6省、市的200多名科研、漁政工作者,分別在上起湖北枝城、下至上海長江口,全長1600多千米的長江幹流上,實施了中國建國以來規模最大的“長江中下游調查白暨豚行動計畫”。經過7天的辛勤觀測表明,白暨豚現存數量不容樂觀,已不到100頭。分布範圍也大大縮小,枝城以上江段、南京以下江段、洞庭湖和鄱陽湖內,已難以見到白暨豚的身影。十多年的時間裡,白暨豚的數量銳減近100頭,不能不引起人們的震驚。專家們分析,使白暨豚銳減的另一個主要原因是,長江水體污染日趨嚴重,魚類資源迅速減少,使白暨豚賴以生存的食物資源愈來愈匱乏。

研究保護

科學研究

白鰭豚

白鰭豚1923年,霍依對他發現的白暨豚標本發表了一篇文章,並刊登於《中國科學與藝術》雜誌上,引起了中國國內外水生屆學者的關注。霍依和米勒是中國國外對白鱀豚進行科學研究最早的人士,霍依帶到美國的白鱀豚標本也是中國國境外唯一的一個完整的白暨豚骨架標本,現由美國首都華盛頓的國立博物館收藏。20世紀30年代直至20世紀70年代末,由於戰亂、資金有限等種種原因,水生界學者沒有對白暨豚做很多的研究。

1978年9月,中國科學院召開了中國首次“白暨豚科研工作會議”。由中科院水生生物研究所、聲學研究所、生物物理研究所和南京師範學院生物系集體落實了從形態學、生態學、生物聲學、行為生物學與資源保護的角度進行針對白鱀豚的研究工作。第二次“白暨豚科研工作會議”於1979年12月召開。各個科研協作組交流了一年來的科研成果,同時也有一些來自法國和瑞士的豚類專家參與會議。直至1980年捕捉到淇淇前,學者們對白鱀豚進行的研究均為原位工作,可謂“紙上談兵”。

1980年前,中國內外的學者們對白暨豚的研究主要基於一些收集到的白暨豚骨架標本。截止1997年的統計數據,全球收藏的白暨豚標本也只有41隻。白鱀豚的標本因為數量極少,與其深厚的科學研究價值(在捕捉到淇淇前也是研究白暨豚的主要材料),尤其珍貴。截至2007年初,中華人民共和國境外僅有美國的國立博物館(華盛頓)、自然歷史博物館(紐約)和聯合王國的自然歷史博物館(南甘辛頓)藏有白暨豚的骨骼標本。

人工飼養

1981年12月7日,中國江蘇省鎮江市漁民於長江諫壁流域用滾鉤捕捉到了一頭雄性白暨豚,用乾運方式運到了江蘇省淡水水產研究所南京總所的養殖試驗場內未經過濾的露天水池中進行人工飼養,稱作“江江”。1982年4月16日因重傷不治死去了,在人工飼養狀態下生存了129日。

“淇淇”是人工飼養下生存最長的一頭白暨豚,它1980年1月11日湖北省嘉魚縣,之後一直被飼養在武漢的中科院水生動物所,直到2002年7月14日死亡。他為白暨豚研究提供了大量的實驗數據。

文化宣傳

1980年,郵電部發行了白暨豚的特種郵票,1992年白暨豚又成為全國第四屆大學生運動會的吉祥物,1996年,中國人民銀行發行面值5元的白鰭豚紀念幣,同年12月25日,中國第一個以水生動物為保護對象的基金會─武漢白暨豚保護基金會正式成立,至今已經接受到社會各界捐贈人民幣91萬餘元,1997年,農業部設立中國水生野生動物保護志徽,標誌志徽的主體圖案就是一隻白暨豚。水生野生動物保護標誌志徽的主要作用是,象徵主管部門的職責,喚起全社會保護水生野生動物的意識。標誌可以用於有關主管部門的設施、裝備、交通工具和水生野生動物自然保護區的標誌牌、界牌以及各種宣傳用品等。1996年12月25日,我國第一個以珍稀水生動物為保護對象的基金會棗武漢白鰭豚保護基金會在武漢市正式成立。基金會由武漢市政府發起成立,得到國家科委、中國科學院的大力支持,經中國人民銀行批准,由武漢市東湖新“技術開發區和中科院水生生物研究所聯合承辦。武漢白暨豚保護基金會成立當天,就收到企事業單位的捐贈48.2萬元人民幣,顯示了社會各界對保護白暨豚的關注之情。

1997年6月5日,中國野生動物保護協會等單位聯合向全社會發出了“保護地球、保護大自然,拯救瀕危野生動物”的倡議,並提議1997年為拯救瀕危野生動物棗白暨豚年,組織各種大眾媒體,以及科技界、教育界在1997年下半年開展海報張貼、知識競賽等一系列的活動,同時組織500名社會各界人士在長江中下游白暨豚棲息地進行環境考察和科學尋訪活動,呼籲有關部門採取切實有效的措施,使白暨豚的自然生存條件得到改善 。

保護研究大事記

1978年:中國科學院水生生物研究所成立白暨豚研究組。正式開始白暨豚的科學研究。

1978年:國務院頒布了《水資源繁殖保護條例》、《關於嚴格保護珍貴稀有野生動物通令》,都把白暨豚列為重點保護對象。

1980年:湖北省政府發布了《關於保護珍貴動物白暨豚的布告》。

1986年:在武漢召開了淡水豚生物保護國際學術研討會,白暨豚成為國內外科學家關注的主題。

1992年:農業部批准建立湖北石首天鵝洲和湖北洪湖江段兩個國家級白暨豚自然保護區,並批准建立湖北監利、湖南城陵磯、江西湖口、安徽安慶、江蘇鎮江5個保護站。

1993年:在南京召開了保護白暨豚國際會議。

1996年:12月25日武漢白暨豚保護基金會正式成立。

1996年2月:農業部召開關於保護白暨豚緊急會議,商討保護對策。

1997年6月:中國野生動物保護協會等單位專家及來自北大、人大的部分大學生倡議1997年為挽救瀕危野生動物——白暨豚年。

1997年8月:“長江瑰寶白暨豚展覽”在北京自然博物館舉行。

2000年4月:在北京開通了“愛白鰭”網站。

2002年3月:中國政協委員陶醒世等在政協大會上提出了加緊保護白暨豚的提案。

2006年:在中國進行的徹底調查未發現一條白暨豚的蹤影,科學家懷疑這一珍稀的物種是否已經在地球上消失。

2010年:研究人員在一項新的研究中報告說,根據當地漁民的回憶,即便這一物種的種群數量在上世紀90年代中期出現致命性下降之後,他們依然能夠在中國長江的中下游流域發現白暨豚的蹤跡。

文化影響

在中國的古代文學中,白鱀豚常常當作美麗善良的象徵。例如清朝蒲松齡的《聊齋志異》中有慕生與白秋練相愛的故事,其中白秋練就是由白魚精所變成的女子,心地善良。白秋練就是白鱀豚的化身。

系統發生

白鱀豚是世界上現存的4種淡水豚之一。在20世紀初至70年代,白鱀豚曾被歸屬於亞河豚科或恆河豚科,新建的白鱀豚科在1978年發表以後,各國學者採用不同的方法對白鱀豚的系統發生位置進行了研究,近年的形態學、古生物學和分子系統學研究都表明淡水豚類不是一個單系群,恆河豚類比其他3類更接近系統樹的基部,白鱀豚類、亞河豚類和弗西豚類代表了從進化為海豚總科的主幹分出的3個早期支系,支持它們都是獨立的科。在經歷了將近一個世紀的研究之後,淡水豚類是並系的,淡水豚類的4個現生屬分別屬於4個獨立的科,白鱀豚類至少是一個科級的階元,這3點已經成為鯨類學家的共同認識。

白暨豚

白暨豚  蘇門答臘虎

蘇門答臘虎 北部白犀牛

北部白犀牛 奧里諾科鱷魚

奧里諾科鱷魚 僧海豹

僧海豹 小嘴狐猴

小嘴狐猴 蘭.坎皮海龜

蘭.坎皮海龜 奧瑞納克鱷魚

奧瑞納克鱷魚 泰國豬鼻蝙蝠

泰國豬鼻蝙蝠 夏威夷蝸牛

夏威夷蝸牛 微型豬

微型豬 斯比克斯鸚鵡

斯比克斯鸚鵡