縣情概況

位置

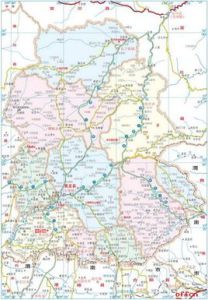

黃龍,境內群山綿亘,鋪青疊翠,縣以山而得名。黃龍地處陝北黃土高原丘陵溝壑區,居陝西省北段東部,延安市東南緣。位於北緯35°24′05″——36°02′01″,東經109°38′49″——110°16′49″。全縣南北長69.754公里,東西寬67.195公里。總面積2752平方公里。東與韓城毗鄰,南同合陽、澄城、白水接壤,西臨洛川,北靠宜川。縣城設石堡鎮。全境呈芭蕉扇形。距省會西安223公里,東距韓城121公里,東南距合陽68公里、距澄城縣68公里,西南距白水縣73公里,西距洛川縣83公里,北距宜川縣85公里,距延安市246公里。

黃龍縣是大自然鑲嵌在黃土高原上一顆璀璨的綠色明珠,是中華民族母親河黃河流域的一片綠洲。

黃龍莽莽林海綿亘數百里,千山萬嶺碧綠翡翠,綠浪翻滾,風光秀麗,充滿著神奇與魅力。她宛若一塊綠色玉屏,橫亘於黃河與洛河之間,成為蔭護陝北南部與渭北高原農牧業生產的天然綠色屏障。素有“綠色明珠”、“天然氧吧”之美稱,被譽為“陝西的一頁肺”。

黃龍,歷史文化悠久,綠色資源優勢十分突出,具有巨大的發展潛力。35000年前,著名的“黃龍人”就在這裡繁衍生息;1948年春,聞名於世的“瓦子街戰役”在這裡打響,取得了人民解放軍在西北戰場的首次大捷。黃龍,“山林川谷美,天材之利多”。全縣幅員面積2752平方公里,有森林319.5萬畝,森林覆蓋率高達77.4%,森林活立木蓄積量846萬立方米,屬全國八大防護林區之一。黃龍是黃土高原上獨有的一個“天然生物寶庫”,有森林植物580種,野生動物122種,其中以世界珍禽褐馬雞、金錢豹著稱。黃龍擁有豐富的土地資源,有耕地38萬畝,“四荒”地20萬畝,人均耕地10畝以上,盛產核桃、板栗、花椒、蘋果、菸葉、鹿茸、大麻、中藥材、木耳等多種土特名品。有豐茂的天然草場150萬畝,年載畜量可達21萬個羊單位。黃龍優美的自然生態環境、獨特的自然風光和人文景觀,為發展“綠”字型特色經濟和旅遊業創造了得天獨厚的條件。

黃龍縣

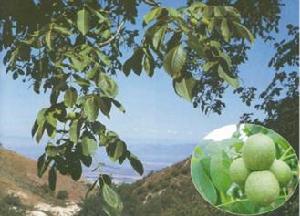

黃龍縣改革開放以來特別是近幾年,黃龍縣委、縣政府始終把發展作為第一要務,圍繞“綠”字型特色經濟發展,大力調整最佳化經濟結構,精心打造生態環境大縣、優質核桃大縣、馬鹿養殖大縣、牛羊和土雞養殖大縣,加快發展森林生態旅遊產業,初步形成了“兩線六點式”的產業布局。優質核桃總面積已達17.6萬畝,規模開發、良種推廣、技術研究在全國領先,陝西渭北優質核桃開發研究中心在黃龍掛牌成立,國家林業總局授予黃龍“中國優質核桃之鄉”稱號。畜牧商品基地形成羊子存攔15萬隻,牛存欄1.5萬頭。馬鹿養殖達730多頭,已成為西北地區最大的養殖基地,鹿系列產品暢銷市場。扶貧開發成效顯著,全縣80%的農民脫貧,移民搬遷工程實施進展順利。基礎設施建設突飛猛進,舊城改造、商業小區開發持續升溫,一批標誌性建築拔地而起,白馬灘、瓦子街等小城鎮面貌煥然一新。洛韓、渭清東西兩線貫通全縣,縣鄉道路黑色化率提高到80%。城鄉電網改造全面完成,行政村通電率達到100%。數字程控交換網路覆蓋全縣,行政村通電話率達到96%。精神文明、科技、文化、教育和各項社會事業蓬勃發展。黨建工作取得豐碩成果,黃龍樹立的新時期農村支書好榜樣喬占山事跡轟動全國,受到黨和國家領導人的高度讚揚。

今日黃龍,經濟結構更趨合理,社會事業蒸蒸日上,人民生活大為提高,到處呈現一派生機盎然、欣欣向榮的景象。新一屆縣委、縣政府領導班子決不負歷史重任,全面貫徹黨的十六大精神,立黨為公,執政為民,切實把發展的第一要務抓緊、抓實、抓好。大力實施“最佳化結構,勇闖市場,以綠興綠,獨顯特色”的發展戰略,做大做強優勢產業,加強基礎設施建設和生態環境建設,積極擴大對外開放和招商引資力度,努力推進黃龍經濟社會的跨越式發展,為全面實現小康社會的宏偉目標而奮鬥!

行政區劃

黃龍縣

黃龍縣歷史沿革

黃龍縣

黃龍縣2000年,黃龍縣轄2個鎮、11個鄉:石堡鎮、白馬灘鎮、曹店鄉、界頭廟鄉、范家卓子鄉、三岔鄉、紅石崖鄉、柏峪鄉、瓦子街鄉、小寺莊鄉、圪台鄉、磚廟梁鄉、崾嶮鄉。 根據第五次人口普查數據:全縣總人口49039人,其中各鄉鎮人口(人): 石堡鎮 9469 白馬灘鎮 6360 曹店鄉 6239 三岔鄉 6311 界頭廟鄉 5094 范家卓子鄉 2986 紅石崖鄉 1449 柏峪鄉 1625 圪台鄉 2440 磚廟梁鄉 438 瓦子街鄉 1669 小寺莊鄉 1203 崾嶮鄉 3756

地形地貌

黃龍縣

黃龍縣地貌屬溝壑縱橫的黃土地貌類型,本縣屬這一類型的石質山地,呈北北東——南南西走向,海拔在1500米左右,黃龍山主峰大嶺海拔1783米,形成鄂爾多斯地台上的一個隆起,為黃河左岸支流與北洛河右岸支流的分水嶺,是石堡川、居水、圪台川等川的發源地。水系呈放射狀。以大嶺、關山、界頭梁、爛柯山為代表的11條大山樑,把全縣切割成7川5塬98條溝,山川相見,溝壑縱橫。地勢由主脊向東西兩側緩傾,大嶺至爛柯山為東西主脊,兩側向南北緩傾;佛爺嶺至界頭廟,亦為東西走向。整個地貌是一個塬、梁(嶺)、峁組成的溝間地和溝壑系統。溝谷交切,形成北部土質中低山區、西南部黃土殘塬區和東南部石質中低山區。

氣候特徵

黃龍縣

黃龍縣屬大陸型半濕潤季風氣候。冬季受蒙古冷高壓和極地變性大陸性氣團影響,天氣寒冷乾燥,降水稀少。春季暖氣團勢力增強,氣溫回升較快,多大風出現,降水相對增多。夏季受蒙古氣鏇和太平洋副熱帶海洋氣團影響,天氣溫暖多雨,降水集中,多陣性天氣產生,降水量居全年之冠。秋季冷暖空氣交替出現,秋初氣溫緩慢降低,多連陰雨天氣。

由於地形原因,南北、東西溫度差異較大,年均氣溫為7.6—10.2℃。其中范家卓子鄉、白馬灘鎮最熱,崾先鄉最冷。最熱月平均氣溫為21.5℃,極端最高溫度為36.7℃;最冷月平均氣溫為-5.7℃,極端最低溫度為-23.7℃,年較差為27.2℃。無霜期126——186天,南北相差60天。年降水量600毫米左右,西北部降水多於東南部。災害性天氣主要有:霜凍、乾旱、冰雹、連陰雨等。

河流土壤

黃龍縣

黃龍縣境內土壤共分為10個土類、19個亞類、48個土屬、121個土種。土壤總面積4125786畝,占全縣土地總面積的99%,是延安市土壤類型最豐富的一個縣。

黃龍土壤複雜多變,按規律表現有明顯的微地域性和地帶性。分布面積最廣的地帶性土壤是以褐土為主的林區土壤,占全縣土壤面積的62.9%。其次是以原黃墡土、黑壚土為主的黃土殘塬土壤,還有以淤土、黃墡土為主的川道土壤。總之,黃龍土壤比較肥沃,潛在生產力大。

林特資源

核桃

核桃黃龍是全國著名的“中國核桃之鄉”,全縣現有核桃17.6萬畝,年產量達到1600噸,產值已突破1000萬元。1999年陝西省渭北核桃研究開發中心在黃龍成立,2001年被國家林業局命名為“中國核桃之鄉”,2003年被國家質檢總局確定為“國家無公害矮化核桃標準化示範區”。2003年被確定為延安市的特色產業之一。近幾年,黃龍核桃每年以兩萬畝的發展速度遞增,區域布局已經形成,基地建設初具模,已成為全省最大的優質核桃商品基地。

黃龍縣

黃龍縣黃龍蘋果近些年發展也尤為迅速,目前已發展到35000畝,年產量2000萬公斤左右。品種以紅富士為主。由於產區光照充足,晝夜溫差大,蘋果的質量、色澤、口感均屬上乘,銷路一直很好。

黃龍板栗為延安市所獨有,生長歷史悠久,產品一直暢銷,70年代曾遠銷日本。現有面積10000餘畝,主要分布在白馬灘鎮、柏峪鄉一帶,年產量達20餘萬公斤。

黃龍花椒品種以大紅袍為主,主要分布在白馬灘、柏峪、紅石崖、范家卓子、界頭廟、三岔等鄉鎮,全縣累計栽植面積已發展到3萬畝以上。以果大、肉厚、味佳著稱,暢銷全國各地。

經濟

農業

近年來,黃龍縣大力實施基礎設施建設、核桃產業和無形產業的“一基兩業”經濟發展戰略,全力加快產業開發步伐,有力地促進了農業農村經濟的平穩較快增長。今年上半年,全縣國內生產總值預計完成7158萬元,同比增長5.1%;財政收入同比增長19%,其中地方財政收入同比增長40%。 黃龍縣

黃龍縣在資源匱乏、工業疲軟的情況下,黃龍縣以結構調整為主線,以培育主導產業為核心,以增加農民收入為根本,核桃產業開發勢頭強勁,糧食生產穩中有升,傳統產業蓬勃發展,無形產業成效斐然。

以建設全國核桃縣為目標,堅定不移地把核桃作為主導產業、富民產業來強力開發,全縣上下投身核桃產業開發的熱情空前高漲。去冬今春共完成新建園面積11325畝,完成交接換優3000畝,建成良種核桃苗木基地350畝,全縣核桃面積已達13.8萬畝。今年核桃預計產量1000噸,產值2000萬元。

把糧食生產作為一項使農民短期增收的基礎產業來抓,黃龍縣今年糧食麵積穩定在14.5萬畝,其中玉米播種面積達12.7萬畝,玉米總產預計7.21萬噸,產值8652萬元。全縣蘋果面積達3萬畝,新發展果園5

黃龍縣

黃龍縣在抓好傳統產業的同時,該縣開發無形產業近年來爭資引項5.96億元,已成為拉動經濟成長的強勁引擎,並分別與浙陝林化有限公司、香港廣龍有限責任公司簽訂了松脂深加工協定,兩個招商項目共簽訂協定資金1億元。

工業

黃龍縣生態工業園區

黃龍縣生態工業園區新中國建立初期,手工業基本保持解放前的原有水平。現代工業尚處於空白。1953年3月,黃龍縣第四區私營手工業僅有磚瓦、鐵匠、燒瓦盆、裁縫、染坊、皮匠、麵坊、豆腐坊等8個行業23戶,從業人員56人。

1955年4月,由省糧食廳投資興建黃龍油廠(糧油加工廠前身)為黃龍縣現代工業之始。1956年,在完成對資本主義工商業的改造後,全縣有工業企業7個,其中國營企業2個,集體企業5個。共有職工50人,工業總產值53.76萬元。主要工業產品增加了麵粉、植物油和發電等。

1958年,在“全民辦工業”運動中,黃龍縣辦起農業機械修理製造廠(以下簡稱農械廠)、造紙廠、煉鐵廠、人造石油廠等工廠。全縣工業企業增至12個,職工總人數猛增至1865人,總產值達93萬元。1961年,國民經濟實行“調整、鞏固、充實、提高的方針,除農械廠保留外,造紙廠、煉鐵廠、人造石潿廠因虧損或產品質次價高而先後停辦。

1964年後,工業生產開始回升,至1966年,有工業企業16個,職工人數100人,工業總產值82.6萬元。

“文化大革命”初期,由於生產秩序被破壞、各項規章制度被廢除,多數企業處於停產、半停產狀態。1968年,全縣工業總產值下降為53萬元。

1970~1978年,黃龍縣工業發展速度較快。1970年,有縣屬工業17個,職工205人,工業總產值106.67萬元。到1978年,縣屬工業企業增至33個,職工人數增至344人,工業總產值增至217.79刃元。與1965年比較,企業個數增長3.8倍,職工人數增長5.8倍,工業總產值增長3倍。

1990年,全縣共有工業企業16個。其中地屬全民工業企業1個,縣屬全民工業企業8個,縣屬集體工業企業7個。按工業部門分為煤炭、電力、機械、建材、森工、食品、印刷、其它等門類。職工總人數560人,工業總產值(現價)419.3萬元,按1980年不變價計算,比1978年增長47.5%,比1955年增長27倍。

新中國建立以後,黃龍的地方工業從無到有,由小到大,已經初具規模,為今後發展奠定了基礎。工業總產值在全縣社會總產值中的比重明顯增長。1952年,全縣工業總產值僅占工農業總產值的0.05%,到1990年,工業總產值占社會總產值的比重已經上升到10.45%。

2012年,黃龍縣工業企業全年實現增加值1530萬元,比上年增長10.9%。其中規模以上工業企業增加值590萬元,增長14.6%。規模以下工業企業增加值940萬元,增長9.6%。

歷史名勝

黃龍小寺莊石窟

陝西省重點文物保護單位。位於延安城東南黃龍縣城北35公里小寺莊東山下。也稱聖壽寺石窟。高2.6米,寬2.7米,深3.5米,內雕一佛、二弟子、二脅侍菩薩、二天王及二供養人像,共九尊石刻。正中壇基上為釋迦牟尼佛,結跏趺坐於束腰形仰蓮須彌座上。佛袒胸,外著通肩大衣,雙手作法界定印,背後為高浮雕火焰形背光,背光上雕一佛二弟子,下雕二飛天。佛兩側待立迦葉、阿難及菩薩、天王、供養人,分立壇基下兩側。座前刻有一對護法石獅和一座香爐。窟門外西側有一座彌勒佛坐像,東壁有一塊題刻,上書"鹹平三年"等字。據此可知,此窟開鑿於北宋初期。

寶塔山摩崖石刻

位於延安城內寶塔山(又名嘉嶺山)下。有"嘉嶺第一勝境"之稱。山崖上有宋代石刻,包括"嘉嶺山"、"高山仰止"、"出將入相"、"先憂後樂"、"重崗疊翠"、"雲生幽處"、"嘉嶺勝境稱第一"、"一韓一范,泰山北半"、"胸中自有數萬甲兵"共九組。其中"嘉嶺山"3個隸書大字,高3.68米,寬3.37米,系北宋著名的政治家、軍事家、文學家范仲淹於宋仁宗慶曆四年(1044)秋,以陝西河東宣撫使兼知延州時所題,字型遒勁有力,灑脫豪放,是此摩崖石刻中的精品。鐵邊城遺址

陝西省重點文物保護單位。位於延安城西北吳旗縣城西北45公里處,地處陝、甘、寧三省交界處。鐵邊城為西夏毅宗奢單都二年(1058)所建,初名定邊城,明英宗正統二年(1437)改名鐵邊城。背靠東山,西、東、南三面臨川,開有三門,周長2500米。遺址夯築城牆最高處殘高9米,最寬處7米,城牆北面大部分有窯洞,保存完整。城東北角有水牢一座,現只留殘牆斷壁,長39米,寬15米。城東南角有一完整的烽火台,寬6米,高9米。北城牆外有校場和點將台,占地近1公頃。古城內文化堆積層厚2米,地面有大量磚石、骨頭、瓦片、宋瓷片等。子長鐘山石窟

全國重點文物保護單位。又名石宮寺石窟。位於延安城北子長縣安定鎮。最早建於宋英宗治平四年(1067),以後各代都有重修。主窟萬佛洞呈長方形,寬20米,深14米,高7米,面積225平方米。正中壇基東西長11.5米,南北寬5米,高2.5米。壇上有8根方形石柱,上承窟頂,頂鑿3個藻井。壇上有3組人物雕像,每組一佛二菩薩二弟子。中間一組釋迦牟尼居中盤膝坐蓮台上,右臂上屈,左手附膝,身著袈裟,螺髻、大耳,相貌莊嚴。兩旁有文殊、普賢二菩薩和迦葉、阿難二弟子。左右兩組中間分別坐著佛的化身和應身。8根石柱及四壁上雕滿大小佛像。窟中人物雕鑿結構清楚,比例準確,手法細膩,對人物的體形、面容、姿態等有許多不同的生動塑造,對人物的心情、性格有細緻、微妙的表現,千姿百態,栩栩如生,達到很高的藝術水平。主窟之外,另有一些較小的石窟,窟內也有雕像。窟旁殘存的寺院房屋和洞窟中,尚有彩塑、壁畫。

子長普同塔

陝西省重點文物保護單位。又名惠善大和尚塔。位於延安城北子長縣安定鎮東500米處。六邊七級實心塔,密檐鼓腹。塔座周長10.2米,高0.2米,座正面上方各有一石雕龍頭。塔身通高9.5米,正面每層都有石雕佛像。第四層六面均有浮雕,塔頂有一坐蓮花的佛像(已殘)。塔系宋代所修,明洪武年間又按原樣進行過修復,目前保存較好。盤龍寺石塔

陝西省重點文物保護單位。位於延安城西北志丹縣廟岔村東南盤龍寺遺址內。建於明成化十一年(1475)。塔身為六棱形,全用花崗岩分層製作,除塔座外,共七層,通高5.73米。塔座為浮雕仰覆蓮瓣形束腰須彌座。七層塔體每層下部均用兩層浮雕式仰蓮瓣作裝飾,每層六角形的塔檐檐角各浮雕怪獸獸頭。第二層塔體六個面分別刻有牡丹、佛龕、佛像。三、四、五層六個面各有一佛龕,內刻坐佛一尊。六、七兩層的六個面,相間隔一個面刻一佛龕,內刻一坐佛,其他三個面為素平面。塔剎由四層寶珠形和一個四稜錐體剎尖組成,第三層寶珠上刻有三層浮雕仰蓮瓣裝飾。中國陸上第一口油井

中國陸上第一口油井

中國陸上第一口油井全國重點文物保護單位。亦稱"延一井"。位於延安城東北延長縣城西石油希望國小院內。早在秦漢時期,延安境內就發現了石油,到元明兩代已經有了開採利用的記錄。到了清末,中國開始批量進口石油,年支白銀1500萬兩。為了緩解壓力,經地方奏知,1904年清政府撥地方銀81000兩,創建"延長石油官廠"開採石油,於1907年10月鑽成此井,命名為"延一井"。井深81米,日產原油1000~1500公斤,1934年井枯,累計採油2550噸。1978年和1985年8月,先後兩次加深該井採油。現井深152米,仍可少量產油。

吳起鎮革命舊址

陝西省重點文物保護單位。位於延安城西北吳旗縣城新窯院。1935年10月19日,中央紅軍長征初到陝北,中央領導人就住在這裡。黨中央到達這裡後,毛澤東指揮紅軍打勝了吳起鎮"切尾巴"戰鬥,殲滅了尾隨中央紅軍進入蘇區的東北軍一個團,擊潰3個團。10月22日上午,中央政治局在此召開會議,毛澤東在會上作了題為《關於目前行動方針的報告》,提出了建立西北蘇區,領導全國大革命的任務。10月25日,中央機關離開吳起鎮,前往甘泉下寺灣。這裡現有舊址窯洞18孔,馬棚3間,平房9間。毛澤東、張聞天、王稼祥、秦邦憲、劉少奇、楊尚昆等中央領導人分別在這些窯洞住過。教育

清乾隆三十三年(1769),黃龍山鎮(現洛川縣所轄)建“龍山書院”。《直隸鄜州志》記載:“州同謝方琪就頹廟舊址捐俸創建,南向,豎文昌宮一座,東西分之,學舍四間,年久傾塌。”清嘉慶七年(1802),州同潘階捐俸重修建大門,增設學舍四間。

民國十三年(1924),洛川縣石堡鎮民團團總路遵道(秀才)開辦曹店私塾,李學梁主辦石堡私塾、梁家河私塾和愛曲河私塾。當時屬韓城縣所轄的白馬灘、石門村、神峪口、窯頭村、寺岔村、廟後川建有6所公、私國小。

民國二十七年(1938),黃龍山墾區辦事處成立,設教育組,田潤芝任組長。其間,不少社會賢達,相繼籌資,興辦教育,村辦初小(保國民學校),鄉辦高小(中心國民學校)。

民國三十五年(1946),黃龍設治局共辦簡易師範1班,學生54人;初級中學1所,學生105人;中心國民學校5所,國民學校90所(含幼育院、教會國小各1所),學生127班,3046人,教師127人。

1948年3月黃龍全境解放後,黃龍縣政府接管了學校,設立教育科。1950年全縣推行速成識字法,開展全民掃除文盲活動。1956年,興辦黃龍縣中學,積極發展中等教育。1958~1960年,創辦各種職業學校,實行兩種教育制度、兩種勞動制度,三年國民經濟困難時期,這些職業學校相繼下馬停辦。1961年以後,根據黨中央提出的“調整、鞏固、充實、提高”的八字方針,對教育事業進行適當調整,在中國小貫徹國家教育部頒布的工作條例(中教50條、國小40條),強調學校以教學為主,使教育質量有了提高,教育事業得到健康發展。

黃龍中學

黃龍中學從2006年開始,積極實施學校布局調整,整合教育資源,改善辦學條件,先後撤併初小和教學點117個,合併實驗國小與石堡鎮國小,成立了黃龍縣中心國小,完成了職教中心整體搬遷,解決了城區高中、職中、國中、國小四校三址相互影響和鄉村初小辦學規模較小,師資不足,辦學效益差的問題,基本實現了“城區五個一、鄉鎮一鄉一校”的布局目標,教育資源向縣城和鄉鎮中心校集中。

在改善辦學條件方面,積極爭取省市項目資金,加大縣財政投入力度,共投入8400多萬元,其中縣財政投入3500多萬元,實施了國家二期義務教育工程、危房改造工程、校舍安全工程、生活設施改造工程、遠程教育工程及電教、圖書、儀器、體育器材配備工程;實施了縣小、白中、黃中、縣幼、職中、白小的標準化建設,對界中、縣國中、崾小等10所學校進行了改擴建維修,新建了青少年活動中心,為縣國中、職中、界中等6所學校配備了生活設施;建成教育信息平台1個,多媒體教室67個,配備電腦571台,為全縣13所義務教育學校配備了體育器材。

文化

宗教信仰

黃龍縣民眾來自中國各地,故而社會風俗、宗教信仰各不相同。但是中華民族勤勞、樸素、虔誠、勇敢的傳統美德皆有體現。黃龍縣的宗教信仰,主要以基督教、佛教、伊斯蘭教三大教派為主。基督教

基督教是世界傳播最廣,信徒最多的宗教,基督教在中國又稱為“耶穌教”。它是公教、東正教和新教三大教派的總稱。基督教在黃龍縣早有傳播。1938年,外來黃龍縣的一些在原籍信教的移民,他們自願聯合起來傳教,成為黃龍縣基督教會的雛形。黃龍縣設治局於民國三十四年(1945)2月8日批准正式成立,名稱為“黃龍縣山基督教友聯合會”。

佛教

解放前,黃龍縣僅有少數人信封佛教。2000年10月,釋園慧在眾信仰者的大力支持下,在縣宗教局的重視下,在距縣城五里遠的無量山上“無量祖師廟”(原道教寺院,已被毀壞)動工修建新的佛教寺院——“蓮雲寺”。通過化緣、奉獻,政府的投資等辦法,一期工程投資80多萬元,整修了廟院,蓋起了雄偉的“大雄寶殿”和瓦房五間。2004年古歷9月9日,舉行了開光大典。2007年政府通過多種形式支持61萬元,實現了水、電、路三通。接著二期工程採取個人捐資方式,又新修了“園通寶殿”。現兩個寶殿供奉有從四川廣元市請回的緬甸玉石佛像6尊,銅像6尊,連同其他佛像共54尊。

伊斯蘭教

伊斯蘭教在黃龍縣傳播始於解放後。1952年,黃龍縣有回民19戶,50多人,信奉伊斯蘭教,沒有教堂,教徒主要去宜川聽講回民課和教規。

民間藝術

秧歌秧歌是一種淵源已久廣泛流傳的民間舞蹈藝術。黃龍縣的秧歌分廣場和舞台表演兩種形式。廣場秧歌以陝北風格為主,在縣城及曹店、白馬灘等地較為普遍,扭起來飄颯爽朗,健康優美。造型有“四門墩”、“白菜心”、“剪子關”、“波浪花”、“單雙過街”、“十二連燈”等各種圖案。舞台秧歌則是在樂隊伴奏中演出的各種小節目。這種形式在白馬灘、柏峪、石門、石堡等地區頗為盛行。

社火

社火是民眾性的文娛活動,是一種廣泛流傳的民間娛樂。每逢春節、元宵節時,由民眾自願組織起來鬧社火,也叫“鬧元宵”,節目一般多為固定形式。如需耍獅子、跑旱船、跑竹馬、推小車、踩高蹺、大頭娃、耍龍燈等。這種活動,具有組織人民,團結戰鬥,娛樂身心,振奮精神的作用,故而歷代不衰。建國後,革命其迷信色彩,賦予新的節目內容,以促進人民文化生活健康向上,寓文化娛樂於教育中。

民眾會演

新中國建立後,人民政府重視活躍民眾文化生活,經常組織民眾性的會演、調演活動。尤其在春節期間的會演規模盛大。

剪紙

黃龍縣的民間剪紙,具有悠久的歷史,可追溯到漢、唐時期。歷來是勞動婦女用剪紙抒發情感,表達願望,美化環境。每逢婚嫁或新春佳節的窗花,如“連年有餘”表示風調雨順;“福祿壽喜”表示健康長壽。

陝西省縣級以上行政區劃

| 地級市 | 市轄區 、 縣級市 、 縣 |

| 西安市 | 蓮湖區 | 新城區 | 碑林區 | 雁塔區 | 灞橋區 | 未央區 | 閻良區 |臨潼區 | 長安區 | 高陵縣 | 藍田縣 | 戶縣 | 周至縣 |

| 銅川市 | 耀州區 | 王益區 | 印台區 | 宜君縣 |

| 寶雞市 | 渭濱區 | 金台區 | 陳倉區 | 岐山縣 | 鳳翔縣 | 隴縣 | 太白縣 | 麟遊縣 | 扶風縣 | 千陽縣 | 眉縣 | 鳳縣 |

| 鹹陽市 | 秦都區 | 渭城區 | 楊陵區 | 興平市 | 禮泉縣 | 涇陽縣 | 永壽縣 | 三原縣 | 彬縣 | 旬邑縣 | 長武縣 | 乾縣 | 武功縣 | 淳化縣 |

| 渭南市 | 臨渭區 | 韓城市 | 華陰市 |蒲城縣 | 潼關縣 | 白水縣 | 澄城縣 | 華縣 | 合陽縣 | 富平縣 | 大荔縣 |

| 延安市 | 寶塔區 | 安塞縣 | 洛川縣 | 子長縣 |黃陵縣 | 延川縣 | 富縣 | 延長縣 | 甘泉縣 | 宜川縣 | 志丹縣 | 黃龍縣 | 吳起縣 |

| 漢中市 | 漢台區 | 留壩縣 | 鎮巴縣 | 城固縣 | 南鄭縣 | 洋縣 | 寧強縣 | 佛坪縣 | 勉縣 | 西鄉縣 | 略陽縣 |

| 榆林市 | 榆陽區 | 清澗縣 |綏德縣 | 神木縣 | 佳縣 | 府谷縣 | 子洲縣 | 靖邊縣 | 橫山縣 | 米脂縣 | 吳堡縣 | 定邊縣 |

| 安康市 | 漢濱區 | 紫陽縣 | 嵐皋縣 | 旬陽縣 | 鎮坪縣 | 平利縣 | 石泉縣 | 寧陝縣 | 白河縣 | 漢陰縣 |

| 商洛市 | 商州區 | 鎮安縣 | 山陽縣 | 洛南縣 | 商南縣 | 丹鳳縣 | 柞水縣 |