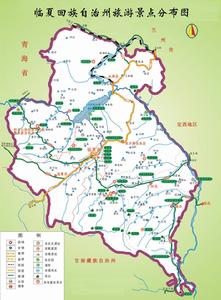

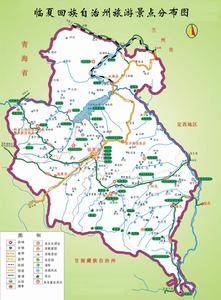

地圖

地圖臨夏歷史悠久,是遠古人類生息繁衍地之一。 五千年前就有先民居住生活,兩千年前秦漢王朝就設縣、 置州、建郡,古稱抱罕,後改導河、河州, 是歷代兵家必爭之地,古絲綢之路南道之要衝,唐番古道之重鎮, 茶馬互市之中心,是明代著名的四大茶馬司之一,有“河湟雄鎮”之稱。1949年8月22日臨夏解放, 1956年11月19日成立臨夏回族自治州,實行民族區域自治。

臨夏回族自治州位於黃河上游,甘肅省中部西南面,東臨洮河與定西地區相望, 西倚巍峨雄壯的積石山與青海省毗鄰, 南靠奇峻翠秀的太子山與甘南藏族自治州搭界,北瀕湟水與蘭州市接壤,地處青藏高原與黃土高原過渡地帶。總面積8169平方公里。州內山谷多,平地少,地勢西南高,東北低,由西南向東北遞降,呈傾斜盆地狀態,平均海拔2000米。自治州大部分地區屬溫帶半乾旱氣候, 西南部山區高寒陰濕,東北部乾旱,河谷平川溫和。冬無嚴寒, 夏無酷暑, 四季分明, 氣候適宜。年平均氣溫6.3℃,最高氣溫32.5℃,最低氣溫零下27.8℃,年平均降雨量 537毫米,蒸發量1198至1745毫米,日照時數2572.3小時 ,無霜期137天。

基本情況

旅遊景點

旅遊景點走進臨夏,親近臨夏,撩開她朦朧而神秘的面紗,感悟她悠久豐蘊的歷史,領略她深厚燦爛的文化,目睹她獨特瑰麗的風情,飽覽她秀美多姿的風光,您定會驚喜地發現:這是一塊神奇迷人的地方。

——這裡是“大禹治水的源頭”

遠古時代,華夏大地,黃河暴漲,洪水肆虐,剖腹而生的夏禹,承大任,率民眾,鑿龍門,辟伊闕,疏“九河”,歷經十三載,三過家門而不入,終息水患,造福蒼生。《尚書·禹貢》記載,大禹治水,“導河自積石,至龍門,入於滄海。”這“積石”便是現今臨夏州境內的積石關。積石雄關下,遺存至今的“禹王石”,歷經歲月滄桑,世事變遷,依然見證著當年大禹治水的豐功偉績,默默稱頌著大禹克己奉公、無私奉獻的不朽精神。

——這裡是“中國西部的旱碼頭”

臨夏古稱河州,是黃河流域上唯一以黃河命名的地區——大河之州自古以來是溝通中原西域經濟、政治、文化的紐帶。善於經商的臨夏人激活了繁榮的市場。絲綢之路、唐蕃古道、甘川古道在這裡交匯縱橫、互補有無,素有“河湟雄鎮”之稱,名列“隴上八州”之首。明代著名的四大茶馬司一——河州茶馬司就設在這裡。多年來,這裡茶馬互市,商賈雲集,南來北往,東進西出,著名社會學家費孝通先生贊曰:“東有溫州,西有河州。”

——這裡是“民族建築藝術的博覽園”

彩陶館

彩陶館——這裡是“古動物的伊甸園”

臨夏是遠古時期古生物繁衍棲息的樂園,境內自然遺存十分豐富。出土於黃河之濱太極湖畔,形成於1億7千萬年前的永靖恐龍足印化石群,蜚聲中外,其規模之大、種類之多、遺存之完整、清晰度之高,均屬世界之最;在巍巍太子山下發現的距今1000多萬年至200萬年的和政哺乳動物化石群, 雄居歐亞,世界罕見,有極高的科研、珍藏、展覽價值,占據六項世界之最的和政古動物化石博物館現藏各類化石6000多件。

——這裡是“中國彩陶之鄉”

臨夏是古黃河文化發祥地和遠古人類生息繁衍地之一,這塊沃土蘊藏著極為豐富的古文化遺存。以“馬家窯”文化為代表的各類文化遺址星羅棋布,“半山文化”、“齊家文化”因最早在這裡發現而命名。這裡是中國新石器文化遺存最集中、考古發掘最多的地區之一。現珍藏於中國國家博物館被郭沫若先生命名“彩陶王” 的國寶就出土於臨夏。

——這裡是“中國花兒之鄉”

風景區

風景區濃郁的穆斯林風情

臨夏是一個多民族聚居的地方,回族、東鄉族、保全族、撒拉族等穆斯林民族109.76萬人,占全州總人口的56.2%。伊斯蘭教在臨夏有著悠久的傳播歷史和深遠影響,早在唐代,伴隨著絲綢之路的悠悠駝鈴聲,伊斯蘭教在這裡開始紮根,歷經宋、元、明、清廣泛傳播,這裡逐漸成為中國伊斯蘭教的繁盛之地。回族是臨夏穆斯林中人口最多的一個群體,現有62.7萬人;東鄉族和保全族是以臨夏為主要居住地的兩個少數民族。臨夏穆斯林各民族在衣著、飲食、婚喪嫁娶、節慶禮儀等物質、文化生活和喜好、風尚、禁忌等方面,都保持著較為完整的伊斯蘭風格,世代相傳,逐步形成了獨特的民族風情,每年到麥加朝覲的臨夏穆斯林近千人,一年一度隆重熱烈的開齋節、古爾邦節、聖紀節是臨夏穆斯林的傳統節日。

風景保護區

風景保護區獨具特色的清真飲食是臨夏穆斯林風情的又一體現。不論是三泡台蓋碗茶、發子面腸、釀皮子、甜麥子和油炸食品等風味小吃,還是扣牛肉、東鄉手抓羊肉、糊羊肉、冬粉鴿蛋、羊肉葫茄等傳統菜餚都做工考究、色香味美。長期以來,特別是改革開放後,隨著走南闖北臨夏人的足跡,臨夏清真飲食在祖國各地廣泛傳播。

特色文化

臨夏州地處黃土高原和青藏高原的過渡帶,又是回、漢、東鄉、保全、撒拉、土、藏等多個民族文化的交匯點,悠久的歷史、燦爛的文化、獨特的地域孕育了臨夏多姿多彩的特色文化。

——臨夏花兒

蓮花山

蓮花山臨夏花兒分為“河州花兒”和“蓮花山花兒”(洮岷花兒)兩大類型。河州花兒又名“少年”,在花兒中流傳最廣,影響最大。其格律奇特,韻律別致,在中華詩律中獨樹一幟。河州花兒的曲調用“令”來稱呼,曲調豐富,在百餘種以上,最具代表作的曲令有《河州大令》、《河州二令》、《河州三令》、《尕馬兒令》《水紅花令》、《白牡丹令》、《大眼睛令》、《保全令》等。“蓮花山花兒”(洮岷花兒)歌詞純正樸實,格律自由獨特,曲調高亢奔放,在內容上有 “散花”和“整花”之分,在形式上則有“單套”和“雙套”之別,把“花呀、蓮葉兒”作為每一首花兒的尾聲,為嫵媚的蓮花山更是添葉增色。

諺語說:“花兒”本是心上的話,不唱呀由不得自家。在臨夏的田間地頭、林間牧場,到處都可以聽到悠揚的“花兒”歌聲。 “花兒”除了平時散唱外,一年四季都有朝山賽歌的“花兒”勝會,據統計,臨夏州境內,大型“花兒”會就有100多處,其中以松鳴岩花兒會、蓮花山花兒會、蓋新坪花兒會、炳靈寺花兒會因其規模之大、影響之廣被稱為花兒歌會之最。

——茶馬互市

“茶馬互市”是農耕民族與遊牧民族之間以物易物的特殊貿易形式,在我國民族史與貿易史上占有重要地位。古河州作為絲綢之路、唐蕃古道、甘川古道之紐帶,茶馬貿易由來已久。

化石

化石茶馬互市的持續繁榮,推動了農牧經濟的互補發展,增進了各民族之間經濟、文化的廣泛交流,也培育了臨夏人 “善商”的特長,使臨夏地區發展成為西部物資集散的“旱碼頭”。在開放開發的新時期,古老的“旱碼頭”不斷煥發著生機與活力。

——河州彩陶

彩陶王

彩陶王河州彩陶多姿多彩,馬家窯文化(馬家窯類型、半山類型、馬廠類型)、齊家文化、辛店文化和寺窪文化四個文化類型各具風韻。各種陶器造型迥異,有瓶、盆、壺、缽、瓮、罐、碗等,表面飾以精美的花紋,紋飾多以黑、橙、褐、紅、灰色為主的平行線、曲線、交叉線、同心圓、渦形紋組成。河州彩陶最負盛名的是馬家窯文化馬家窯類型的陶器,其代表作為1954年出土於積石山縣三坪村、被郭沫若先生稱為“彩陶王”的雙耳四鋬彩陶瓮,為國家一級文物,現珍藏於中國國家博物館。

臨夏的先民在河州大地創造了燦爛輝煌的彩陶文化,境內發掘的370餘處古文明遺址,就出土了大量的彩陶器皿,佐證了遠古時期的臨夏就是人類生息繁衍的樂土,演繹了臨夏這方熱土的人們生生不息的文明之旅。

——河州磚雕

河州磚雕,源遠流長,發端於北宋,成熟於明清,完善於當代,是臨夏民族建築裝飾藝術別具一格的集中體現,蜚聲隴上,著稱於世。

自古以來,河州磚雕裝點於牆面影壁、門楣榍頭、屋脊台座、甬道側壁等處,始終閃耀著藝術的光彩。河州磚雕多以梅蘭竹菊、山水花鳥、珍饈佳肴、八寶博品等物象為題材,富有濃郁的地域和民族特色。河州磚雕有“捏

積石山縣積石雄關

積石山縣積石雄關河州磚雕,藝人輩出,歷經磨礪,日臻完美,形成了以綻成元和周聲普為代表的兩大流派。綻派推陳出新,注重寫實,東公館的“江山圖”為其代表作,實乃全國罕見的磚雕珍品;周派刻意傳統構圖,因物設圖,紅園的“山水圖”是其代表作。燦若星辰的河州藝人匠心獨運,以其嫻熟的雕工和獨特的手法,將冰冷的磚塊精磨細雕成栩栩如生的藝術品,是我國古典建築藝術的一朵奇葩。

——河州牡丹

河州牡丹,歷史悠久。早在800年前,牡丹已綻放於臨夏大地,植牡丹、賞牡丹、唱牡丹、“浪牡丹”之風盛行,經久不衰。在花鄉歌海的臨夏,對牡丹的鐘愛,已經滲透到人們生活的各個領域,從作畫、刺繡、吟唱到磚雕、木刻、彩繪,無不以牡丹為題材。今日的河州牡丹,已成為臨夏市市花,象徵著臨夏人民對美好生活的嚮往。

河州牡丹,名冠神州。魏紫、姚黃、梨花雪、粉西施、佛頭青、硃砂紅、花二喬、綠蝴蝶、醉貴妃等牡丹顯貴遍布臨夏,爭奇鬥妍,而紫斑牡丹因其花瓣基部有顯明紫斑而得名,其基本花色有紅、白、紫、黃等多種,樹冠高達兩米,花大盈尺、端莊嫵媚、花香襲人、色澤艷麗,一簇簇如花傘撐開,一朵朵似彩雲追月,因其為臨夏獨有,更顯珍貴,實為牡丹皇后,曾榮獲中國第三屆花卉博覽會銅獎。

河州牡丹,崢嶸園庭。牡丹作為臨夏花中之魁,隨處可見,品之有所,賞之有處。臨夏較大的牡丹園有百餘處,尤以臨夏紅園、東郊公園牡丹園為之著稱,更有數不勝數的居民牡丹庭院。

臨夏有“小洛陽”之稱,名至實歸。

——河州雕刻葫蘆

劉家峽水電站

劉家峽水電站河州雕刻葫蘆大體有三種。一是小圓雕葫蘆。最小的僅有算盤珠大,一般做裝飾物和旅遊紀念品,不僅可以觀賞,而且還可當作健身球。二是單吊葫蘆。通常裝養蟈蟈和秋蟬、蚱蜢。這種葫蘆講究要圓潤,不能有疤結,這樣才聚音。頂上鏇開個圓口,再刻上花邊圖案,腰部鏤一“貫錢”。蟈蟈裝在裡面,鼓翼振翅,嗡嗡之音,有一種金屬碰撞的鏗鏘聲。夏日裡,玩家們揣於袖內,三三兩兩湊在一起,邊品音邊賞畫,自有一番田園詩話般的醉人情調。三是天然生成的疙瘩葫蘆。渾身布滿了奇形怪狀的疙瘩,這是種子變異造成的,極為罕見。稍加雕琢修飾,用手越摸越亮,熠熠生輝,有一種天然的拙趣。

河州雕刻葫蘆多取材於傳統戲劇、古典文學、神話故事、民間傳說、山水花草蟲鳥、名勝古蹟以及民族風情,取材廣泛,不拘一格。在表現形式上,有的一人一物或一個場景,採用特寫的手法;有的則用連環的方式,人物形象眾多,畫面連貫。精美的雕刻葫蘆,一枚在手,反覆欣賞,會給人以美的享受和無窮的遐想。

——河州木刻

化石

化石——臨夏彩繪

臨夏彩繪是在吸收和璽彩畫、鏇子彩畫、蘇式彩畫和京式彩畫的基礎上發展起來的,它融會和吸收漢族構圖雍容大方、色彩和諧統一,回族構圖飽滿、設色素雅,藏族用色對比強烈、大紅大綠、熱烈飽滿的風格,以鏇子彩畫為基本格局,以蘇式彩畫和京式彩畫為主要表現形式,突破清式彩畫的樊籬,用色熱烈大方,富麗堂皇,題材新穎別致,形成具有西部特點的河州彩畫。

自然人文景觀

臨夏地處黃土高原和青藏高原的過渡帶,地貌特徵別具特色,獨特的地理環境造就了奇秀險峻的自然景觀,既有梁峁起伏、溝壑縱橫的大川絕谷,雙有一馬平川、土地鬆軟的川盆地,既有植被裸露的黃土高坡,更有光怪陸離、奇異迷人的丹霞石林,春夏秋冬景色各異。

國家級自然保護區——蓮花山

蓮花山,位於臨夏州康樂縣境內。海拔3578米,山體絕對高度1578米,正好是泰山的海拔高度。山體陡峭險峻,直插雲霄。

劉家峽水電站

劉家峽水電站每年農曆六月初六,是蓮花山“花兒”會,從六月初一開始,到六月初六,數以萬計的朝山者和民間歌手,到這裡朝山對歌,一片“花兒”的海洋,成為中外遊客旅遊觀光,採集民風的絕好良機。

國家AAAA級旅遊景區——松鳴岩森林公園

松鳴岩,位於和政縣境內,面積達33平方公里,是國家級森林公園。景區內建有豪華賓館,其間山峰疊嶂,清泉飛瀑,松濤合鳴,牛羊成群,一派世外桃源的景象。

松鳴岩有一座藏傳佛教寺院,每逢農曆四月初八,“開化龍會,朝拜寺者,累聚萬千,香火其盛”。龍華會是佛教的傳統節日,寺院要舉行用香湯洗佛像的活動,因此,也叫“浴佛節”。

松鳴岩也是“花兒”會的盛地。每年農曆四月二十四日到四月二十八日,這裡都要舉行規模宏大的“花兒”盛會,美景歡歌,吸引了數以萬計的中外遊客來這裡觀光採風。

大禹治水的源頭——積石雄關

劉家峽恐龍國家地質公園

劉家峽恐龍國家地質公園積石關是條黃河峽谷,山勢陡峭狹窄,黃河兩岸,或峭壁千仞,對峙相望;或重岩疊嶂,隱天蔽日。中心地帶,危石險峰,橫出天際,大有將崩欲傾之勢。而黃河激流奔湍,生雲吐霧,橫衝怒闖地奔出石峽,遠流而去。真所謂“青山遮不住,畢竟東流去”。《大河賦》讚美道:“覽百川之雄壯,莫高美於黃河;潛崑崙之峻極,出積石之嵯峨”。

到積石關旅遊,不僅可以欣賞到大山大河的壯美,還可以聆聽大禹治水的傳奇故事,發思古之幽情。這裡還是黃河漂流的勝地。

隴上杏花村——唐汪川

隴上杏花村,指東鄉族自治縣的唐汪川。唐汪川地處洮河下游的河谷地帶,與甘肅省臨洮縣一水相隔。在唐汪川,田間地埂,房前屋後,到處是枝節橫生的桃杏樹,清明時節,正是唐汪川杏花盛開的時候,滿川的杏花如脂如粉,粉紅中帶著晶亮,加上初春麥苗嫩綠的映襯,顯得十分妖嬈。人說,家中無桃杏,愧為唐汪人。

西部水上樂園——黃河三峽

松鳴岩

松鳴岩出炳靈峽便進入了西北地區最大的人工湖——劉家峽水庫。水庫崖線長55公里,庫容量57億立方米,流域面積166平方公里,水面積1.33萬公頃,水面遼闊,風光旑旎,是西部最大的水上樂園。水面上舟楫穿梭,漁帆點點,沙鷗翔集,既可以品賞到鮮的黃河鯉魚,又可欣賞高原平湖的秀麗風光,也可參觀中國自行設計、自行建造的第一座大型水電站——劉家峽水電站的風采。

黃河三峽的迷人之處,不光是炳靈峽、炳靈湖、太極湖、太極鳥島,更是妙趣橫生。劉家峽水電站大壩下游,是一條比較寬闊的谷地,由於黃河在這裡拐了一個S形的彎,恰似太極圖形而得名太極島。島上池塘連連,蘆葦叢生,荷花映水,荷葉搖曳,一派江南水鄉韻味,是理想的避暑盛地。棗園新村的農莊式度假別墅,建築風格獨特,民俗風味濃重。乘船順流西下,景致更佳。專用鐵路線開有旅遊專列。距鹽鍋峽水電站不到5公里處,便是世界上最大的恐龍足印群化石地質遺蹟。

高原明珠——劉家峽水電站

劉家峽水電站位於永靖縣境內的黃河幹流上,它是由我國自行勘測、設計、建造的亞洲第一座百萬千瓦級大型水電站,是黃河上的一顆明珠,是黃河幹流規劃中的第七個梯級水電站,設計總裝機容量為122.5萬千瓦,年發電57億度。1958年正式動工建設,1974年全部建成,胡錦濤總書記曾經參加過水電站建設。劉家峽水電站把陝西、甘肅、青海三省的電網連線在一起。兼有發電、防洪、灌溉、養殖、航運、旅遊等多種功能。劉家峽水電站的建成,在祖國黃土高原形成了罕見的高峽平湖,令遊人驚嘆不已。1971年,偉大的文學家郭沫若來劉家峽視察時,寫下了著名的《滿江紅·遊覽劉家峽水電站》:"成績輝煌,嘆人力,真正偉大。回憶處,新安鴨綠,都成次亞。自力更生遵教導,施工設計憑華夏。使黃河馴服成電流,兆千瓦。綠水庫,高大壩,龍門吊,千鈞閘。看奔騰泄水,何殊萬馬。一艇風馳過洮口,千岩壁立疑巫峽。想將來,高峽出平湖,更驚訝!"隨著庫區綠化和遊覽項目的不斷完善,庫區周圍山嶺塬台,綠樹成蔭,遊人如織,已成為西北著名的旅遊勝地。

中國六大石窟之一——炳靈寺石窟

太極湖

太極湖炳靈寺現存窟龕共183個,有石雕像694身,泥塑82身,壁畫約9萬平方米。最大的彌勒坐佛高達27米,最小的雕像僅0.25米,分布在長200米、高60米的懸崖絕壁上。該窟中西秦建弘元年(公元420年)名僧法顯的墨書題記,是國內石窟中所保留的最早的紀年題記,具有十分重要的歷史價值。169窟西秦《文殊菩薩問疾圖》是國內目前所見年代最早的一幅維詰經變圖;原16號窟,現歸位在石窟群對面睡佛殿內長8.6米泥塑炳靈寺臥佛,是中國目前現存的北魏時期的惟一一尊臥佛,具有非常重要的研究價值;高0.25米的唐代侍女造像,是國內現存石窟像中最為珍貴的一尊,充分體現了盛唐風貌。171窟唐代(公元618年—907年)石脂泥塑的彌勒佛大坐像,依山雕鑿,高達27米,雄渾莊嚴。特別是168窟保存完整的無量壽佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩以及南北壁正立的大立佛,向世人展示了罕世瑰寶的藝術魅力。

炳靈寺石窟塑像造形凝練,神態生動,手法簡練,比例協調,形象逼真,栩栩如生,達到了完美的藝術境界,充分體現了當時高超的藝術技法,在中國雕塑史上占有突出地位。

世界罕見的自然遺存——和政古動物化石群

和政古動物化石是世界文化遺產中的一朵奇葩,打開了人類窺視黃河古文明的視窗。

和政古動物化石種類繁多、珍貴驚奇,雄居歐亞、震驚世界,分爬行綱和哺乳綱7個目130個屬種,大致可分為距今約1900萬年—1300萬年的鏟齒象動物群、距今約1100萬年—200萬年的三趾馬動物群和距今約250萬年—200萬年的真馬動物群三大類型,占據了六項世界之最,即:世界上獨一無二的和政羊、世界上最大的三趾馬動物群、世界上最豐富的鏟齒象化石、世界上最早的披毛犀化石、世界上最大馬——埃氏馬、世界上最大的鬣狗。

和政古動物化石的發現,填補了我國哺乳動物化石群研究收藏中的空白,對於人類探索中華文明,研究氣候變遷、地質演變及環境變化,具有極高的科研價值。專家考察後認為:“現在出土的數量十分驚人,遠大於整個亞歐大陸已知同時代的任何一個地點的採集數量,在全世界也是少有的。我國再無可能找到像和政地區這樣的在同一地區同時發現多個動物群,化石保存得如此豐富完好、地層出露既好而且連續的地點了。”“它的潛在的尚待發掘的價值絕不遜於聞名於世界的珠穆朗瑪峰南坡的西瓦利克(siwatiks)。”

現已建成的和政古動物化石博物館收藏各類化石6000多件,其中一級品50多件、二級品180多件、三級品350多件,作為一個縣級古動物化石博物館,館藏如此之多,如此珍貴,是我國絕無僅有的。化石館的建設為科學、長期、妥善保護這一珍貴資源,為舉辦科學展覽,接納國內外專業研究人員,進行國際文化交流和國內外遊客參觀遊覽提供了場所,不僅使和政古城增添了一處歷史文化亮點,而且已成為甘肅乃至全國的主要歷史文化景觀。

震驚世界的——恐龍足印化石群

臨夏是遠古時期古生物繁衍棲息的樂園,自然遺存十分豐富,出土於黃河之濱,太極湖畔,形成於1億7千萬年前

旅遊景點

旅遊景點2001年12月4日,國土資源部正式批准建立“甘肅劉家峽恐龍國家地質公園”,規劃面積15平方公里,總投資為9600萬元人民幣。劉家峽恐龍地質公園的建設,對恐龍足印群的保護開發提供了有利的平台,也使甘肅永靖增加了一道亮麗的文化景觀。

民族建築藝術的縮影——東公館

東公館坐落在臨夏市八坊的東南面,三道橋廣場以東,修建於20世紀40年代,因館內樓閣屹立,廳院相連,雕樑畫棟,富麗堂皇而馳名。現為臨夏市青少年科技宮,臨夏市文物保護單位。

東公館原稱臨夏公館,占地面積達10公頃(約150畝),包括素琴女校、果園、菜園、水磨、避暑山莊(黃家閘)等。始建於1938年,竣工於1945年,歷時8年,是一座“田”字形的莊院,其布局獨具匠心,正門為西洋式建築,門道過庭風格迥異,作用不同。正院主屋為3層5間大樓,上28根通天柱構成,主樓兩側有2層黑心角隨樓,每層5間。兩廂和對廳都是攢金大七架舊式廳堂,每面都是7間。西南、西北兩院均為四合院修有攢金七架堂屋和抱屋,均為七間,東南院有觀花樓,西南院為廚房院,東北為衛兵院、車馬院、四院毗鄰,四院中間有一小天井。通道兩側載有四秀常青的松柏,院內隨處可見的磚雕,均出自磚雕藝術家綻成元及其門陡之手,其圖案各具特色,堪稱一絕,過庭影壁的大型磚雕“江山圖”為絕代佳作,既是領略河州磚雕藝術也是臨夏旅遊的必去之處。東公館木刻也堪稱藝術精品,尤其是過庭屋檐上的一對麒麟,更是栩栩如生,逼真動人,令人叫絕嘆服。

東公館是臨夏最古老的樓院建築,它的主體設計,整個布局室內外、院內外的各種裝飾,堪稱首屈一指,其建築、裝飾的豪華精緻是臨夏人民聰明智慧的集中展示。

隴上名園——蝴蝶樓

蝴蝶樓

蝴蝶樓蝴蝶樓初名為“永樂園”,繼改為“勤安村”,總面積500餘畝,建成於1943年,歷時5年,主樓卒北朝南,為二層磚木結構樓房,每層各5間,邊樓各3間,以穿廊相連,六角形隨樓各5間,樓東西寬56米,南北長74米,建築面積2660平方米,四周有寬敞的迴廊環繞。

蝴蝶樓整個建築結構精巧,雕樑畫棟,磚雕木刻,挑角翼形,窗欞軒敝,可近觀南龍山之蔥蘢,遠眺太子山之睛嵐。

整個建築風格獨特,集傳統木質建築之大成,聚園林的技藝之精華,整個建築結構中,不曾使用一枚鐵釘,至今卻保存完好,工藝精湛,世人稱道,既富有濃郁的民族特色又具有鮮明的地域特色,一直被視為建築藝術之精品,至今依然熠熠生輝。