基本概況

遠古時代,華夏大地,黃河暴漲,洪水肆虐,剖腹而生的夏禹,承大任,率民眾,鑿龍門,辟伊闕,,疏“九河”,歷經十三載,三過家門而不入,終息水患,造福蒼生。

有一塊神奇的土地,你或許不曾明了──

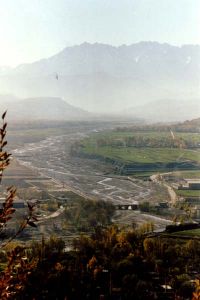

臨夏州永靖縣境內的黃河三峽風光

臨夏州永靖縣境內的黃河三峽風光《尚書·禹貢》載,大禹治水,“導河自積石,至龍門,入於滄海。”這“積石”便是現今在甘肅省臨夏回族自治州境內的積石關。積石雄關下,遺存至今的“禹王石”,歷經歲月蒼桑,世事變遷,依然見證著當年大禹治水的豐功偉績,默默稱頌著大禹克己奉公、無私奉獻的不朽精神。

動人的傳說,悠久的歷史,賦予大禹治水的源頭──臨夏以神奇的光環,誘人的魅力。

臨夏回族自治州,古稱河州,轄五縣一市、兩個自治縣,地處甘肅省中南部。中華兒女的母親河──黃河橫貫南北。8169平方公里的錦繡山川,養育著回族、漢族、東鄉族、保全族、撒拉族、土族、藏族等22個民族190多萬各族人民。其中,東鄉族、保全族是以臨夏州為主聚居的獨有少數民族。臨夏,這塊神奇的土地,將黃土高原和青藏高原緊緊接壤在一起,成為中原農區和西部牧區的過渡帶。

走進臨夏,親近臨夏,撩開她朦朧而神秘的面紗,感悟臨夏悠久豐蘊的歷史,領略臨夏深厚燦爛的文化,目睹臨夏獨特瑰麗的風情,飽覽臨夏秀美多姿的風光,你定會驚喜地發現:這是一塊神奇迷人的地方!

“彩陶王”

“彩陶王”──這裡是“中國的彩陶之鄉”。

臨夏是古黃河文化發祥和遠古人類生息繁衍地之一,這塊沃土蘊藏著極為豐富的古文化遺存。以“馬家窯”文化為代表的各類文化遺址星羅棋布,“半山文化”、“齊家文化”因最早在這裡發現而命名。這裡是中國新石器文化遺存最集中、考古發掘最多的地區之一。出土於臨夏,現珍藏於中國歷史博物館的國寶“彩陶王”聞名遐邇。

──這裡是“西北花兒的故鄉”。

臨夏是河湟“花兒”的發祥地,“花兒”文化經久不衰。“花兒”是流行於甘肅、青海、寧夏、新疆等廣大地區的一種民歌,是當地各民族中廣為流行的口頭文學形式。在臨夏,你可以聽到最地道的“花兒”。無論是田間地頭,還是山間小道,處處飄蕩著“花兒”美妙的鏇律。每年一度的松鳴岩“花兒會”、蓮花山“花兒會”,歌手雲集,人潮湧動,一片“花兒”的海洋。

──這裡是“民族建築藝術的博覽園”。

臨夏是東西文化交融的代表地之一,建築藝術特色鮮明。走進臨夏,首先映入你眼帘的是鱗次櫛比、風格迥異的民族建築。綠色茵茵的清真寺,直聳雲霄的喚醒閣,獨特的阿拉伯建築風格,使你恍然如走進“天方夜潭”中的神話世界;紅園、東公館、蝴蝶樓等集中國傳統建築藝術於一身,獨具江南水鄉風格。回族磚雕、漢族木刻、藏族彩繪藝術的完美結合,阿拉伯建築藝術與中國古典建築藝術的巧妙運用,使臨夏成為領略民族建築藝術、了解中國伊斯蘭文化的勝地。

臨夏州

臨夏州──這裡是“古生物的伊甸園”。

臨夏是遠古時期古生物繁衍棲息的樂園,境內自然遺存十分豐富。出土於黃河之濱太極湖畔,形成於一億七千萬年前永靖恐龍足印化石群,蜚聲中外,其規模之大、種類之多、遺存之完整、清晰度之高,均屬世界之最;在巍巍太子山下發現的和政晚新生代哺乳動物化石群,雄居歐亞,世界罕見,有極高的科研、珍藏、展覽價值,現藏於和政古生物化石博物館各類化石有6000多件。

──這裡是“中國西部的旱碼頭”。

臨夏自古以來是溝通中原與西域經濟、政治、文化的紐帶。善於經商的臨夏人激活了繁榮的市場。絲綢之路、唐蕃古道、甘川古道在這裡交匯縱橫、互補有無,素有“河湟雄鎮”之稱,名列“隴上八州”之道。明代著名的四大茶馬司之一──河州茶馬司就設在這裡。多年來,這裡茶馬互市,商賈雲集,南來北往,東出西進,著名社會學家費孝通先生贊曰:“東有溫州,西有河州”。

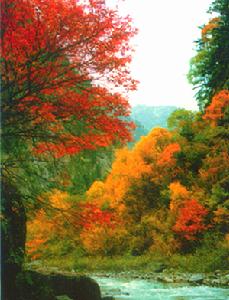

──這裡是“塞上的小江南”。

臨夏雄踞“黃河三峽”,是西北著名的水上娛樂基地和休閒渡假勝地,境內風光秀美、景色宜人。劉家峽、鹽鍋峽、八盤峽似三顆明珠鑲嵌在黃河之上,巍峨峻奇的炳靈石林,山水相依的江南風光,碧波蕩漾的湖光山色,五彩繽紛的民俗風情,精美絕倫的庭院建築,構成一幅勝似江南的秀美畫卷。

臨夏州

臨夏州物換星移幾春秋。

憶往昔,歲月崢嶸;瞻未來,豪情滿懷。

改革開放以來,特別是跨入新世紀以來,臨夏州緊緊抓住西部大開發和全面建設小康社會的歷史機遇,堅持“發展區域特色經濟,打造民營經濟示範區”的基本路子,實施民營經濟富州、工貿強州、科教興州和可持續發展四大戰略,著力培育高效農業、優勢工業、民族商貿業和特色旅遊業四大產業,不斷取得新的突破,主要經濟指標均保持了兩位數增長,科技、教育、文化、醫療衛生等社會各項事業蓬勃發展,呈現出大開發、大建設、大發展的良好態勢。在這塊神奇的熱土上,團結奮進、敢闖敢幹的臨夏人正在用智慧和雙手編織著幸福美好的未來。

歷史沿革

1949年8月22日臨夏解放。1949年設臨夏專區,專署駐臨夏縣。轄臨夏(駐韓家集)、和政、夏河、寧定、永靖(駐蓮花城)、康樂(駐辛集)、洮沙、臨洮等8縣。

1950年由臨夏縣城區設臨夏市,專署駐臨夏市。撤銷洮沙縣,併入臨洮縣。將臨洮縣劃歸定西專區。1950年9月25日由臨夏、和政、寧定、永靖4縣部分地區設立東鄉自治區(駐鎖南壩)。原岷縣專區所屬臨潭縣劃入臨夏專區。轄1市、6縣、1自治區。

臨夏州

臨夏州1952年臨潭縣駐地遷至舊城。

1953年臨夏市改為省轄市。寧定縣改設廣通回族自治區,將臨潭縣劃歸甘南藏族自治州;東鄉自治區改為東鄉族自治區。臨夏專區轄5縣、2自治區。

1955年廣通回族自治區改設廣通回族自治縣。東鄉族自治區改設東鄉族自治縣。臨夏專區轄4縣、2自治縣。

1956年撤銷臨夏專區,設立臨夏回族自治州,自治州人民委員會駐臨夏市。將臨夏市和臨夏、和政、永靖、康樂4縣及東鄉族自治縣、廣通回族自治縣劃歸臨夏回族自治州;廣通回族自治縣改設為廣通縣。轄1市、5縣、1自治縣。11月19日,臨夏回族自治州成立。

1957年廣通縣改名為廣河縣。

1958年撤銷永靖、臨夏2縣,併入臨夏市;撤銷廣河、康樂2縣,併入和政縣。臨夏回族自治州轄1市、1縣、1自治縣。

臨夏州

臨夏州1962年永靖縣由蓮花城遷駐小川。

1973年撤銷臨夏市,併入臨夏縣。臨夏回族自治州政府駐臨夏縣。臨夏縣駐地由韓家集遷城關。臨夏回族自治州轄臨夏、永靖(駐小川)、和政、康樂、廣河(駐太子寺)5縣及東鄉族自治縣(駐鎖南壩)。 (以上摘自《中華人民共和國政區沿革·史為樂著》)

1983年,恢復臨夏市(縣級),以臨夏縣的城關鎮和城關、南龍、折橋、枹罕4個公社為臨夏市行政區域。臨夏縣人民政府駐地遷至韓家集。

2000年,據第五次全國人口普查數據:臨夏回族自治州總人口1828462人。其中:臨夏市202498人、臨夏縣348091人、康樂縣231721人、永靖縣192033人、廣河縣197428人、和政縣182924人、東鄉族自治縣256828人、積石山東鄉族保全族撒拉族自治縣216939人。

行政區劃

臨夏回族自治州轄1個縣級市、5個縣、2個自治縣。即臨夏市、臨夏縣、永靖縣、和政縣、廣河縣、康樂縣、東鄉族自治縣、積石山保全族東鄉族撒拉族自治縣。臨夏州 面積8417平方千米,人口192萬人(2004年)。

臨夏市面積 88平方千米,人口22萬。郵政編碼731100。

臨夏縣面積1212平方千米,人口38萬。郵政編碼731800。縣人民政府駐韓集鎮。

康樂縣面積1361平方千米,人口24萬。郵政編碼731500。縣人民政府駐附城鎮。

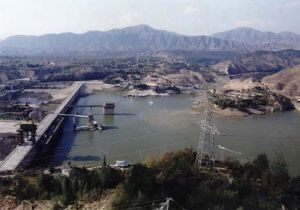

永靖縣面積1863平方千米,人口20萬。郵政編碼731600。縣人民政府駐劉家峽鎮。

廣河縣面積556平方千米,人口20萬。郵政編碼731300。縣人民政府駐城關鎮。

和政縣面積960平方千米,人口19萬。郵政編碼731200。縣人民政府駐城關鎮。

東鄉族自治縣 面積1467平方千米,人口27萬。郵政編碼731400。自治縣人民政府駐鎖南壩鎮。

積石山保全族東鄉族撒拉族自治縣面積910平方千米,人口22萬。郵政編碼731700。自治縣人民政府駐吹麻灘鎮。

資源環境

臨夏回族自治州地勢西南高,東北低,由西南向東北遞降,呈傾斜盆地狀態,屬高原淺山丘陵區,平均海拔2000米。基本特徵是:三分之一面積為河谷川塬地區;三分之一面積是黃土乾旱山區;三分之一面積則高寒陰濕。自治州大部分地區屬溫帶大陸性氣候,冬無嚴寒,夏無酷暑,四季分明,氣候適宜,空氣新鮮,清爽宜人。年均氣溫6.3℃,最高氣溫32.5℃,最低氣溫零下27.8℃,年平均降雨量537毫米,蒸發量1198至1745毫米,日照時數2572.3小時,無霜期137天。

臨夏州

臨夏州臨夏回族自治州的地貌特徵屬於黃土高原和青藏高原的過渡型形態。

臨夏回族自治州資源豐富,尤以水利資源和旅遊資源稱著。

全州有耕地215.3萬畝,荒地285萬畝,林地252.8萬畝,水面108.6萬畝。農村人均占地五畝,其中耕地1.4畝,分為川塬、山陰、乾旱三類地區,大體各占三分之一。川塬山陰地區降水多,雨熱同季,利於農作物、牧草和林木生長;乾旱地區光照豐富,雨量稀少。糧食作物主要有小麥、玉米、洋芋、蠶豆、青稞五大類,經濟作物主要有大麻、甜菜、瓜果、花椒、藥材類。蠶豆是臨夏的傳統優勢作物,粒大味美,營養豐富,是外貿出口的主要糧食品種之一;臨夏大麻色白質柔,為隴上名產;唐汪大接杏久負盛名,遠銷香港等地。

臨夏回族自治州地處黃河上游,著名的礦藏寶庫━━祁連山和西秦嶺山脈的交匯部位,成礦地質條件較好。已發現礦物計七大類35種,占全省已知礦種的40%。

主要有:

黑色金屬:鐵、錳、鉻、釩、鈦;

有色金屬:銅、鉛、鋅、鎢、鉬、銻;

貴金屬:金、銀、鉑;

冶金輔助原料:耐火粘土、白雲岩、石灰岩、矽石、螢石;

燃料礦產:煤、泥炭;

化工原料:磷、鹽、鉀長石、方解石、蛇紋岩、重晶石;

建材及其它非金屬:石膏、水泥原料、磚瓦粘土、飾面大理石;

花崗岩鑄石原料:(玄武岩、輝綠石)、沸石、矽灰石。

臨夏州

臨夏州全州境內河流縱橫,有黃河、洮河、湟水及其支流大夏河、牛津河、廣通河、三岔河、冶木河等30多條。黃河自西入境橫貫北部,流長102公里,平均最大流量1027立方米/秒;洮河流經州界東部邊沿92公里,平均最大流量162立方米/秒;大夏河自西南流經臨夏盆地58公里,平均最大流量34.3立方米/秒,還有其它河流和季節性山溪,年過境經流量332.5億立方米。全州水利理論蘊藏量為32.81萬千瓦,現有28.81萬千瓦的水利資源尚待開發利用。

臨夏民族文化和民俗風情獨特,古蹟名勝和人文景觀眾多,旅遊資源得天獨厚。以“馬家窯文化”為代表的各類文化遺產星羅棋布,“半山文化”、“齊家文化”因最早在臨夏發現而命名。中國歷史博物館裡珍藏的國寶“彩陶王”也出土於臨夏,故河州又有中國“彩陶之鄉”的美譽。馳名中外的炳靈寺石窟是沿古絲綢之路尋勝訪古的旅遊熱點之一。碧波萬頃,燦若明珠的劉家峽水庫是西北內陸最大的水庫,素有“高峽平湖”之稱。黃河三峽的奇異風光正的成為新的旅遊熱點。“一夫當關,萬夫莫開”的積石雄關,傳述著大禹“導河自積石”的典故。以“花兒會”和秀麗景色聞名的國家森林公園松鳴岩和蓮花山自然保護區,成為全國獨具一格的旅遊景點。穆期林民眾相對聚居,伊斯蘭文化特色較為濃郁,各式清真寺溶中國古典建築風格和阿拉伯特色於一體,莊嚴肅穆,秀麗壯觀。色香味俱佳的各類傳統小吃,特別是清真風味小吃,享譽西北。河州“花兒”浪漫雄渾,是民族民間文藝珍奇瑰寶。

教育文化

臨夏州有各類學校1497所,其中:國小1212所,普通中學95所,電大分校1所,師範學校2所,中等專業學校5所,職業技術學校7所,幼稚園46所。適齡兒童入學率達94.48%。

臨夏州

臨夏州科技衛生:臨夏州現有科研機構7個,各類專業科技人員1.14萬人,各類學術團體35個,科普協會132個,可承擔國列、省列科研項目,為自治州農業、林業、畜牧業生產服務。

醫療衛生機構163個,縣鄉村三級醫療衛生保健網路初步形成。

廣播電影電視事業:臨夏州實現了鄉鎮和行政村村村通廣播電視的目標,全州現有一個州級廣播電視台,采編播設備已實現數位化,設有《臨夏新聞》、《走南闖北臨夏人》、《這方熱土》、《新聞透視》等欄目,擁有縣級調頻廣播轉播台9座,鄉鎮級小調頻廣播站38個,村級小調頻廣播轉播室86個,省屬中波廣播轉播台1座。全州廣播人口綜合覆蓋率達到75.93%。全州擁有大功率電視轉播1座,縣級電視轉播台8座,鄉(鎮)電視轉播站42個,村級電視轉播室290個。已建成縣級以上區域性有線電視台8個,全州電視人口綜合覆蓋率達到84.75%。廣電光纜線網於2002年12月31日全線開通,實現了國家、省、州和縣四級有線電視的聯網,為廣電事業的進一步發展奠定了基礎,為臨夏的信息化建設做出了積極貢獻。

體育:自治州成立後,全州七縣一市先後成立了體育組織機構,承擔政府發展體育事業的職能。全州現有體育專職工作人員180多人。取得技術職稱的30多人。尤其是全民健身計畫實施以來,民眾體育發展更加迅速。目前,全州自發組織起來的各類體育健身點有100多個。民眾的體育意識不斷增強,從事體育鍛鍊的人口比重由“七五”期間的23%提高到“九五”期間32%。民族體育得到高度重視。臨夏州少數民族體育有濃郁的民族風格和鮮明的地方特色,先後挖掘整理了幾十項民族體育項目。還選派隊員先後參加了1—6屆全國少數民族運動會;組團參加了1—4屆全省少數民族運動會,從1998年起全州舉行適度規模的民族運動會已形成制度,1991年州體委被國家體委、國家民委評為民族體育先進單位。競技體育取得了可喜的成績。其中1986年到1998年的十四年中,共獲國家級比賽獎牌49枚,省級比賽金牌297枚,銀牌120枚,銅牌99枚。業餘訓練建成三級訓練網路。全州現有省屬傳統校6所,州重點體育學校1所,縣級業餘體校6所,傳統校23所,形成了省、州、縣三級體育訓練網路。體育場地建設不斷發展。現有體育場800個,其中標準籃球場735個,排球場30個,田徑場2個,運動場9個,射擊場3個,訓練房7個。近年來全州又由社會各界投資興建了游泳館2座,保齡球館1座,相繼建成並已投入使用。2001年全州在國內各種比賽中獲得金牌4枚,銀牌4枚,銅牌6枚。

人口民族

臨夏是個多民族、多宗教共存的地方,境內有22個民族共196萬人口,回族在臨夏州境內的總人口約61萬。其中信仰伊斯蘭教的有回族、東鄉族、保全族、撒拉族等,占全州人口的56.4%,土族、藏族和部分漢族信仰漢傳佛教、藏傳佛教和天主教。保全族、東鄉族是臨夏州獨有的兩個民族。臨夏為回族的發祥地之一,是伊斯蘭教在中國影響最深的地區。

臨夏州

臨夏州策馬雪原的東鄉族老人

回族在臨夏州境內的總人口約61萬。以漢語言作為語言交際工具。生婚喪葬、飲食、服飾等生活習俗,無不滲透著伊斯蘭的義律,逐漸變成了回族人民的風俗習慣。

臨夏為回族的發祥地之一。唐代,經絲綢之路來中國的大食信使、商旅不絕於道,有不少人留居,傳播伊斯蘭教,與當地民族通婚融合,逐步形成了現在的回族。回族形成的過程,正是中國封建社會高度發展的後期,資本主義萌芽已經出現,回族不斷從東從中到西,從西到東,逐漸吸收,接受漢文化,與其他民族密切交往。社會經濟結構在民族形成中有高度發達的農業經濟、商業、手工業經濟,具有相當水平的文化教養。尤其善於經商,從事各種手工業、加工業、飲食等行業,馳譽各地而獨樹一幟。

臨夏的回族亦涉足政壇、軍界。從十九世紀未到二十世紀中葉,臨夏的回族“三馬”(馬步芳、馬步青、馬鴻逵)家族,治理甘肅、青海、寧夏、新疆,影響西北政治、軍事、社會達半個世紀之久。

東鄉族在臨夏州的人口約25萬人,占全州總人口的23%,多居住在東鄉族自治縣境內。有自己本民族的語言,屬阿爾泰語系蒙古語族。據說,東鄉族的族源和形成,是以十二、

盛裝的保全族青年男女

十三世紀居住在中亞一帶信仰伊斯蘭教的民族,主要是色目人為主,通過經商、傳教來到臨夏定居,與當地的漢、回、蒙古等民族融合,逐步形成了現在的東鄉族。

東鄉族普遍信仰伊斯蘭教。衣食住行及風俗習慣,與附近的回族基本相似。

保全族共有1.16萬人,占全州人口的0.8%,主要聚居在積石山保全族東鄉族撒拉族自治縣境內。有自己本民族的語言,屬阿爾泰語系蒙古語族。保全族的族源的形成,根據傳說及其語言特色、人種特徵和生活習慣,一般認為是元朝以來一批信仰伊斯蘭教的中亞色目人,在青海同仁地區戍邊屯墾,同當地的蒙、藏等民族自然融合,逐步形成的一個民族。後遷徙到了臨夏州境內。由於伊斯蘭教的影響,生活習俗大多跟回族相近。

撒拉族在臨夏州的人口約9500多人,有自己的語言,屬阿爾泰語系突厥語族的烏古斯語組。撒拉族是元代後期從中亞撒馬爾罕一帶遷徒而來的一個部落民族,到青海省循化撒拉族自治縣和甘肅省積石山保全族東鄉族撒拉族自治縣境內定居,與當地的回、漢、藏等民族相融合,形成了現在的撒拉族。其生活習俗也大致跟回族相近。

神聖的儀式

臨夏州

臨夏州在臨夏信仰伊斯蘭教的少數民族人口102.7萬人,約占全州總人口的56%。伊斯蘭教在這塊神奇而古老的土地上有著悠久的傳播歷史和深遠影響。早在唐朝時期,伴絲綢之路悠悠駝鈴聲,穆斯林教職人員涉足,歷經宋元明清朝代,伊斯蘭教在這裡深深紮根,傳播廣大,發展成為中國西北伊斯蘭教中心,教派分支日益詳細、系統而全面,伊斯蘭教“四大教派”,即格的目、伊赫瓦尼、西道堂和色來非耶在臨夏俱全,“四大門宦”,即哲赫忍耶、虎夫耶、庫布忍耶和尕德忍耶在臨夏頗有影響。“四大門宦”下屬30多個支派。臨夏成為了人們研究伊斯蘭教在中國傳播和發展的歷史勝地。

臨夏穆斯林與各民族一起生活,伊斯蘭教起了重要的紐帶作用。經過經濟、文化交流,長期融合,受中國文化的影響,穆斯林學中文、讀儒書、按中國習俗定姓取名。同時,篤信伊斯蘭教,有信真主、信聖人、信天仙、信前定、信經典、信後世六大信仰,“念、禮、齋、課、朝”五大功課,由宗教規定形成的婚姻、喪葬、飲食等習俗,世代相傳,逐步形成了穆斯林民族的民俗風情。

民俗風情

“古爾邦”節

“古爾邦”節—抹霞光穿過清煙似的晨靄,最後—顆星隱沒了,隨即大片的彩霞噴涌而出,映紅了東方的天空,映照著造型精美,有四五層樓高的“木納乃”(喚醒閣),隨即從樓頂傳出宏亮的“索倆”聲,悠揚頓挫,劃破了清晨的寂靜。

此時,家家戶戶都沉浸在歡樂的氣氛中,居住在大小村莊和城市的穆斯林已將庭院打掃得乾乾淨淨。主婦們聽見“索倆”聲就在明潔幽雅的屋子裡燃起了衛生香,清煙裊裊,馨香飄溢。身著節日盛裝的孩子們高興地跑出家門,一時大街小巷飛揚著喜氣洋洋的歡笑聲,盼望已久的“古爾邦”節來臨了。

“古爾邦”是阿拉伯語“爾德,艾祖哈”的意譯,亦稱“忠孝節”或“古爾巴尼”節,意為“獻牲”,即宰牲獻祭;是伊斯蘭教的盛大節日之一。它的來歷還有一個動人的故事呢!

據伊斯蘭經典記述,先知伊卜拉欣有天夜裡夢見安拉命他親自宰他唯一的愛子伊斯瑪儀勒獻祭,以此考驗他是否忠誠。第二天早晨,伊卜拉欣領著伊斯瑪儀勒來到麥加城郊的“彌那”山谷,獻祭以執行主命。當伊卜拉欣向兒子講明原委後,伊斯瑪儀勒說:“爸爸,你執行主命吧,我會忍受一切的!”就在伊卜拉欣執刀宰子的一剎那,手起刀落,身旁一塊大石頭被削下一半,他沒有絲毫動搖,毅然重新執刀,就在這時,安拉派遣天使把一隻黑頭白身子的綿羊飄然下降,傳安拉之命以宰羊代替獻子。安拉默示:“伊卜拉欣啊!你已忠實地按夢裡指示做了,我就這樣慈憫一切行善的人。”為了紀念這一動人的事跡和感謝安拉,伊斯蘭教規定每年教歷十二月十日為宰牲獻祭日,宰牲可延續二天,是在聚禮之後進行的。

這天,所有穆斯林成年男女都要換新鮮大小淨(有順序地洗滌全身或部分指定器官)。而且無論男女老幼從黎明起封齋至聚禮結束;穿新衣服,修整面容。第一次“索倆”之後不久,隨著第二次“索倆”男子們拿上拜氈到各自的清真寺院裡集中,當第三次“索倆”響起時,聚集在各寺中的穆斯林在伊瑪目帶領下,打著繡有阿拉伯文、標有一彎新月的綠色教旗,前往郊外聚會,稱之為出“荒郊”。也有的穆斯林在清真寺內作“爾吉”。

從各個寺院、大街小巷走出的隊伍在橫幅教旗後面,自覺排成整齊的隊伍;年長者頭纏“太斯達爾”(頭巾)走在前,年輕人頭載黑色或白色號帽隨後,浩浩蕩蕩,走上大街,沒有人維持秩序,各寺穆斯林的隊伍一個緊跟著一個,成千上萬,井然有序;沒有一絲喧譁談笑聲,聆聽阿訇、滿拉們渾厚的讚頌詞,人人表情莊重,步履平穩,整個河州穆斯林居住區籠罩在虔誠、莊嚴的神聖氣氛之中。

會禮人數十分眾多,有些平日很少到清真寺做禮拜的穆斯林這天都趕去參加,所以會禮一般選在寬廣的場地,如河灘,荒野空閒平坦地。到了選定地點,各人把自帶的拜氈按順序鋪好,無論天陰下雨或烈日當空,照常不誤。默默跪在拜氈上,聽阿訇放聲高誦“古蘭經”章節。那悠揚頓挫的念誦聲縈繞迴蕩,給人一種莊嚴肅穆的神聖感。接著聽伊瑪目向大家用當地通用語言講“瓦爾茲”(教義),內容十分廣泛,宣傳教義,勸導穆斯林尊教愛國守法,行善乾好,涉及為人處世,社會、家庭、敬老撫幼,生活及習俗方面的勸戒,指導,要求做信教、尊教、虔誠、愛國的穆斯林。然後站立,隨同伊瑪目做禮拜,排列整齊,神情專注,目不斜視,隨伊瑪目的頌念聲,萬人同一鞠躬,磕頭下拜,是那樣的整體劃一。此時此刻,彼此間的隔閡,成見頓時雲散,不復存在。每個人仿佛進入了忘我的超脫境界。在精神的神聖殿堂內靈魂被淨化、升華。禮拜完備後,垂首默跪聆聽阿訇用阿拉伯語念頌《乎圖白》一般穆斯林聽不懂,但每個人聚精會神的聽著,期望以此誠心得到真主的回賜。最後—起接“杜瓦”。

會禮結束,眾人—邊互致“賽倆目”,一邊興高采烈的回家。家家戶戶開始忙碌起來,男子們開始磨刀霍霍向牛羊”。宰牲只用駝、牛、羊三種,依家庭經濟情況而定,也可以幾戶台宰一頭牛,宰牲期限為三天。凡宰牲節的牛羊於時要育肥完美,如被騸或身體有傷,缺、病、瘦皆不合用。宰牲時還有別具—格的講究。要把牲畜捆綁輕輕推倒、態度溫和不宜粗暴,然後用湯瓶澆水洗羊四蹄上的糞等贓物,再舊—塊潔白的毛巾覆蓋到羊頭上。據說當時伊卜拉欣宰子時,兒子請求用毛巾遮住他的臉,以免父親看見他的臉時心疼而難以下手,故此有這—風俗習慣。宰牲時還要挖上一小坑,將血盛到坑裡掩埋,並要求用鋒利的刀割斷氣管、血管、食管不能少斷一管。

宰牲後主要清阿訇到家裡誦經贊主、贊聖。祈禱平安,紀念亡人。宰牲還含有分牲肉濟貧的意義。慷慨大方的河州穆斯林一般把牲肉分作三份,一份施捨給終年不得肉食的窮苦教胞,一份贈給親友、隔壁鄰舍,一份留作自食。古爾邦節這天除了宰牲,一般家裡還要炸油香、蒸酥盤,也有的人家炸饊子、果果等,特別是饊子、果果十分著名,形狀精巧別致、花草樹木圖案生動優美、而且香、甜、脆、酥風味獨特,久放不腐。家庭主婦操持家務,熱情招待前來祝賀的親友;漢族朋友也帶著禮品到穆斯林人家慶賀,回漢之間—派親密無間的動人景象。孩子、姑娘們身著節日盛裝去轉親戚,年輕新媳婦跟丈夫帶著禮品走娘家,一時,街頭巷尾,人來人往,絡繹不絕。大街上,嶄新的腳踏車、機車載著對對新人,川流不息,灑下一路歡笑聲,雖說不放鞭炮,但處處洋溢著濃郁的節日喜慶氣氛。

開齋與封齋

“古爾邦”節

“古爾邦”節在河州,人們經常可以聽到“開齋與封齋”這句話。這裡所說的“齋”是阿拉伯浯sauw的漢語意譯,是伊斯蘭教所規定的念、禮、齋、課、朝五項功課之一。與《辭海》中“齋”的釋義雖有相近之處,但屬不同的哲學範疇。伊斯主教規定,穆斯林必須在每年該教太陰曆九月,即萊麥丹月(ramadan)齋戒一月。時間從該月看見新月開始到下月再見新月為止,我國穆斯林將這一月稱之為“齋月”。齋月期間,凡穆斯林信徒,除年齡在12歲以下的男孩子、9歲以下的女童以及孕產女婦、旅行者、患病者外,都要封齋。與中國的佛、道教不同的是,穆斯林在齋月里並不要求吃素,當然,酒作為伊斯蘭教,嚴格規定的禁飲之物,不要說是在齋月,平時也不得問津。按伊斯蘭教規,信徒在齋月期間每天拂曉前沐浴進食,在白天任何食物部不得沾唇,到日落後才能開齋用餐,封齋的意義不僅僅是出於對對真主的虔誠,而且讓人們懂得食物的珍貴和貧困者挨餓受飢的痛苦,從而培養節儉和樂善好施的良好習慣,同時,還意在鍛鍊人們的筋骨和意志,樹立永遠進取,不畏困難的精神。

河州,被稱之為中國的“小麥加”,這裡有80多萬包括回族、東鄉族、保全族、撒拉族的穆斯林民眾,三大教派、四人門宦司時並存,伊斯蘭教的氣氛非常濃郁,所以這裡的穆斯林對封齋和開齋也格外重視。

在齋月開始的前幾天,河州的穆斯林比平時顯得更加忙碌了,人們紛紛走上街頭,進商店、轉小攤,採購各種清真食品,為封齋作準備。這天黎明前,星光燦爛,夜空如洗,一時間,從各個清真寺的“喚醒閣”上傳來一聲聲悠長的“索倆”聲,顯得格外神秘而又悅耳,這是告訴人們,新月已悄悄升起,齋月從今晨開始。於是,千家萬戶的穆斯林們便在這響徹黎明的“索倆”聲的喚召下,沐浴淨身,端出早已準備好的豐盛食品,開始用餐。由於白天不能進食,所以,為了使體內有足夠的營養和熱量,這頓飯顯得非常重要,除優質麵食外,還有牛羊肉等。待吃飽後,按照規定的時間,男人們紛紛擁向清真寺,女人們則在家中做一天中的第一次禮拜,至此,全年中的第一次封齋開始,一天中不再動煙火了。因為在河州,漢族與回族世代和睦相處,所以,漢族同胞十分了解信仰伊斯蘭教的民族的生活習俗,對他們的齋戒也十分理解和尊重。到了黃昏,清真寺將會再次告訴人們,已到了開齋的時候,於是穆民們首先淨手嗽口,先以紅棗、水果開齋,然後再做一天中的第四次禮拜,禮畢而後進食。齋月的第五次禮拜又稱“他拉費”,功課最長,拜數最多的一次,清真寺內由滿拉齊聲高頌讚詞,聲音清脆宏亮,清真寺內外一派莊重、神聖的氣氛。如此,這一天的封齋,開齋算是全部結束了;這樣周而復始,一個月後便是穆斯林的盛大節日——“開齋節”了。在齋月期間,穆斯林民眾除有病痛等特殊原因外,一般都一天不差的封齋,甚至有時因錯過了早晨的封齋時間,沒能按時進餐的,便空著肚子也要封齋,許多常年出門在外的遊子,也想方設法趕回來作這一功課。因為按照伊斯蘭教規定,若教民在齋月中少封一天齋,日後要用三天折一天的比數補齊。這個規定是極其嚴格的。

穆斯林有著尊老愛幼的良好傳統,特別是在齋月,更是如此,當齋月進入第三天或第七天時,小輩們便買上牛羊肉及蛋、茶、糖等禮品,給長輩們“開齋”說:“賽倆穆”,祝願老人們在齋月里身體健康,平安愉快。這種習俗到了今天,也延伸到了親朋好友之間,以示其敬重和友情。在河州,整個齋月期間,無論是穆斯林與穆斯林之間,或是穆斯林與漢族朋友之間,那種和諧融洽的氣息更加濃郁了。仿佛信仰伊斯蘭教的人們的靈魂因為齋戒而得以充分的淨化,升華到了一種近乎超凡脫俗的境界。

齋戒一月。當一彎新月再次從黃昏夕陽的“觀月樓”上瞧見時整個河州城的各個清真寺的“喚醒閣”上傳來陣陣悅耳的“索倆”聲,告訴人們,齋月結束了,“開齋節”到了。

清晨,河州的穆斯林不論男女老少,都身穿節日的盛裝。隨著三起聚禮“索倆”聲,來到清真寺參加聚禮,也有的在繡有阿拉伯經文的綠色旗幟的帶領下,整隊前往早已選定好的郊外開闊地,舉行盛大會禮,當地把這一活動稱之為“出荒郊”。根據們臨夏回族自治州自治條例》規定:“開齋節”期間,凡穆斯林民眾放假三天。所以,在“開齋節”的第一天上午,不論居民、幹部、工人、學生均去參加“開齋節”聚禮,特別是“出荒郊”,人數之多,規模之大,令人嘆為觀止。成千上萬的穆斯林,齊整整地面向聖地麥加“克爾白”(即天方)方向跪拜,聆聽阿訇講經,講解齋月的尊貴和封齋的意義,聚禮的神聖;而後做禮拜,朗誦《古蘭經》,祈求真主的恩賜,祝願國泰民安,五穀豐登,家庭和睦。在此時,無論颳風下雨或炎炎烈日,沒有一個人中途退場。

聚禮結束後,人們首先回到家中和親人們一起品嘗開齋節食品,然後領孩子去給家族中的老人們說“賽倆目”。以後幾天中,走親訪友,忙的不亦樂乎。屆時,除了穆斯林之間的互訪外,漢族朋友也前來祝賀,故河州有“漢族過年,回族忙憨;回族過節,漢族忙憨”之說。

油炸食品是河州穆斯林的一絕,雖說這些年人們的生活富足了,按過去的標準,可以說是天天在過節,對油類食品不咋饞了,但到了“開齋節”,還是要做些油炸食品,以招待客人,花樣之多,色彩之艷、味道之鮮,讓人賞心悅目,百吃不厭。“開齋節”是喜慶之日,許多家庭藉此吉日男婚女嫁,真是喜上加喜,更增添了節日的歡樂

風味小吃

臨夏的飲食,向來常為外地人所賞識,30年以前,說起臨夏的飯館,人們異口同聲地讚揚八坊東、西樂轎飯菜館的炒菜,還有城內張吉煥菜館的炒菜,味道最可口。自上世紀七十年代末,國家實行改革開放政策以來,臨夏的餐館像雨後春筍一般的出現了,城裡關外,大小餐館數不勝數。各餐館炒菜的味道都不錯。其中,李才娃開的“一頓香”餐館和紅園銀星餐館的烹調技術和飯菜味道,都很馳名。

臨夏各餐館的炒菜,之所以會這樣出名,這不僅與臨夏天然物產的豐富有關,而且與臨夏的飲食文化有關。臨夏州,東北有黃河和劉家峽水庫,西南多為山區,所以山珍魚鴨牛羊和各類蔬菜穀物,非常豐富。有加以地氣溫暖,土質腴厚,灌渠星羅棋布,特別是塑膠大棚種植技術的普及,一年四季,各種蔬菜,隨處都可以種植,隨處都可以採摘。番茄、黃瓜等各種菜類,市場上不斷出現;臨夏的野菜也很豐富,吃起來,味道要比別處的更香甜,更鮮嫩。

臨夏既有了這樣豐富的天然物產,再加上市場繁榮,來自各地的商販數目眾多,使蔬菜市場的蔬菜品種琳琅滿目。各餐館炒菜,作料採取本地,烹製除了本地技術外,還學自外地技術。五味調和百珍並列,於是臨夏餐館炒菜之名,就廣為宣傳在饕餮者的口頭上了。

手抓羊肉

手抓羊肉

手抓羊肉在八九月間,最流行而最肥美的,要算來自東鄉龍泉的羊肉,色紅白而腴,味美嫩而鮮。吃手抓羊肉,上面撒點椒鹽,並與生蒜瓣食之,更有味。

鍋盔

鍋盔並不是臨夏獨有的特產,但臨夏鍋盔比其它地方的大餅,其色油黃面白,其味酥香可口。2007年春季,甘肅省在廣州合作主辦的“廣交會”開幕招待會上,臨夏鍋盔作為特色隴味佳肴,讓參會的國內外嘉賓大飽口福。

釀皮子

初到臨夏的人,搭從大街小巷裡走過,看見好些用玻璃框罩下的釀皮子攤館里,可以看見許多男女老少坐在小凳上,津津有味地品吃釀皮子。這裡最好的釀皮子是上等麥面經水洗加工而成,主要調味品以油潑辣子和蒜泥為主,並有其它一些調料,最後再調點醋,撒點食鹽,便成為酸辣有味的食品了。

論酒,則臨夏的黃酒也非常好。臨夏市大背街的王家黃酒坊和東門巷的郭家黃酒坊的黃酒,生意最興隆。每天早晨六七點鐘,滿坐在黃酒鋪里,品喝滾燙黃酒的人絡繹不絕。用黃酒燒的鮮羊絲,味道更鮮,營養更豐富。還有臨夏縣酒廠生產的“古枹罕”酒,以傳統的五糧精釀,深受廣大民眾歡迎。

臨夏的水果也很豐盛。一到秋天,陳列在市場上的水果琳琅滿目:蘋果、冬果梨、早酥梨、啤特果、軟兒梨、巴梨、伏梨、酸木梨、桃杏、李子等等,都是比較聞名的品種。

臨夏不產茶,但臨夏人特愛喝茶。主要以雲南產的春尖茶為主;但也有些人喝鐵觀音、龍井、碧羅春、花茶等;還有一些人喝松舟茶、副茶、磚茶等。茶具有玻璃杯、紫砂壺、三炮台碗子、陶瓷杯等。但是,用三炮台碗子喝茶的人最多。

臨夏人喝茶最講究的是,沏茶首先在碗子裡放上適量的茶葉,還要放冰糖、枸杞、紅棗和桂圓等,沏茶的水必須是沸水。

臨夏三絕

臨夏彩陶美侖美奐,葫蘆雕刻精妙絕倫,藝術磚雕源遠流長,堪稱臨夏三絕。

臨夏州

臨夏州22個民族聚居臨夏,不同的文化背景、生活習俗、宗教禮儀等使臨夏這一西部牧區與中原農區的重要商品集散地擁有了許多獨具特色的旅遊紀念品,彩陶、葫蘆和小型磚雕已成為來中外遊客來臨夏旅遊時首選的臨夏三寶。

臨夏境內已發掘的文化遺址有500多處,是中國新石器文化遺存最集中、考古挖掘最多的地區之一,在積石山縣三坪出土的國家一級文物“彩陶王”,現在珍藏在北京歷史博物館,臨夏被譽為“中國的彩陶之鄉”。臨夏北大街是甘肅省首家文物監管物品市場,五彩繽紛的彩陶和造型各異的素陶真讓人愛不釋手,買上一兩件作為紀念,是來臨夏的意外收穫,如果覺得太貴,還可以買上幾件古樸典雅,價廉物美的仿製品,仿彩陶王、仿古彩陶、素陶等品種繁多數。

微雕葫蘆是臨夏民間藝術中的一朵奇葩。嚴謹的構圖、細膩的刻畫、流暢飄逸的線條,清新淡雅的著色,賦予了雕葫蘆無窮的魅力。著名的回族雕葫蘆老藝人馬耀良所雕的葫蘆作品,更是遠近聞名。

雕葫蘆的材料,來源於家種葫蘆,但又不同於過去的酒葫蘆——“螞蟻葫蘆”、舀水瓢——“長頸葫蘆”。雕刻葫蘆講究大小均勻,即所謂“小如珠,大如拳”。大體有三種。一是小圓雕葫蘆,最小的僅有算盤珠大,一般做裝飾物和旅遊紀念品。二是單吊葫蘆,通常裝養蟈蟈和秋蟬、蚱蜢。三是天然生成的疙瘩葫蘆。渾身布滿了奇形怪狀的疙瘩,這是種子變異造成的,極為罕見。稍加雕琢修飾,用手越摸越亮,熠熠生輝,頗有一種天然的拙趣。

臨夏州

臨夏州雕葫蘆多取材於傳統戲劇、古典文學、神話故事、民間傳說;山水花草蟲鳥、名勝古蹟以及民族風情。在表現形式上,有的一人一物或一個場景,採用特寫的手法;有的則用連環的方式,人物形象眾多,畫面連貫。精美的雕葫蘆,一枚在手,反覆欣賞,會給人以美好的享受。

磚雕有捏雕和刻雕之分,“捏雕”是用手和模具把粘土泥巴捏成各種造型入窯焙燒而成,“刻雕”是在青磚上按圖紙用刻刀製成各種圖案。陰線雕,凹面線雕、凸面線雕、鏤空雕、淺浮雕、高浮雕是臨夏磚雕的精華,臨夏磚雕將書法、繪畫和雕刻融為一體,創造了許多構思新穎、富有詩意和濃厚生活氣息的磚雕藝術、融合了臨夏民間風俗、風情入畫的,有著濃郁的地方特色和民族色彩的作品,民間藝術磚雕作品在臨夏許多旅遊景區點都能看到。目前開發的小型可攜帶型磚雕藝術品,採用細膩的雕刻技術,加上對臨夏民俗風情的愜意描繪,將常年只存在與建築上的雕刻藝術與現實中的休閒與收藏結合起來,成了可供饋贈、收藏、裝飾、欣賞於一體的藝術精品。

景點景區

炳靈寺石窟

炳靈寺石窟

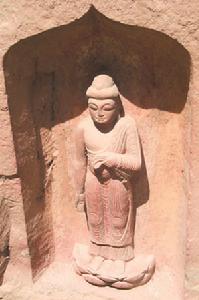

炳靈寺石窟炳靈寺石窟:位於劉家峽水庫上游,永靖縣西南寺溝峽黃河北岸。在南北長2公里的陡峭峻險的紅砂岩懸崖上,石窟神龕鱗次櫛比,棧道凌空,雄偉壯觀。是甘肅三大石窟、我國五大石窟之一。炳靈寺最早稱"唐述窟",是羌語"鬼窟"之意,唐代稱"龍興寺",北宋稱"靈岩寺",明永樂年後,稱"炳靈寺",又名"冰靈寺"。炳靈藏語為"笨郎",即"十萬佛"之意。遠在十六國時期,鮮卑族乞伏氏曾在枹罕建立西秦政權(公元385-431年),統治達47年之久。炳靈寺石窟,始建於西秦建弘元年(公元420年),從十六國時代起,歷經北魏、北周、隋、唐、宋、元、明各代,已有一千六百多年的歷史。西秦建都臨夏期間,國王御駕親臨石窟,揮毫題詞,真跡尚存於岩壁之上。自公元420年鑿窟起到宋代,石窟對漢傳佛教、淨土宗、華嚴宗和禪宗的影響較大,元末明初,藏傳佛教中的黃派(格魯派)傳入炳靈寺。炳靈寺石窟在承襲前代民間藝術的基礎上,吸收和融合外來佛教藝術,以嶄新的姿態、簡潔的手法,創造了生動的雕塑形象和繪畫藝術。范文瀾在他的《中國通史》一書中認為,炳靈寺石窟不僅以石刻雕像作品見長,其浮雕佛塔和密宗壁畫同樣與莫高窟和麥積山石窟齊名。炳靈寺壁畫真實地反映了十六國時代西北地區的社會風貌、音樂舞蹈以及裝飾藝術,對佛教的認識和理解,具有十分重要的研究價值。

石窟分上寺、洞溝、下寺三處,以下寺最為壯觀。它們分布在長200米,高60米的懸崖上。炳靈寺石窟現存窟龕196個,石雕像694身,泥塑82身,壁畫900多平方米。最大的唐代彌勒坐佛高達27米,最小的雕像高10厘米。其中,西秦開鑿的有2窟1龕,北魏開鑿的有8窟25龕,北周的有2窟,隋代的2窟,唐代的有20窟113龕。唐代作品藝術成就最高,當時僧人達到3000多人。該窟中的西秦建弘元年(公元420年)名僧法顯的墨書題記,是國內石窟中保留最早的紀年題紀,對全國其他古老石窟的斷代提供了標識,具有十分重要的歷史價值。窟龕造像和壁畫以169號自然窟大坐佛以及崖面中所有的眾多中小型窟龕構成主體。169號窟古稱唐述窟,現稱"天橋洞",高15米、深8米、寬20米,為已知我國開鑿最早、保存最好的洞窟。窟內有佛龕、石雕、石胎泥塑三類造型。171龕,位於石窟懸崖上,有唐代石胎泥塑的彌勒佛大坐像一尊,依山雕鑿,高達27米,雄渾莊嚴。窟中西秦《文殊菩薩問疾圖》,是中國目前所見時代最早的一幅維詰經變圖。原16號窟,現歸位在石窟群對面睡佛殿內,長8.6米的泥塑炳靈寺臥佛,是中國現存北魏時期的唯一一尊臥佛,具有非常重要的研究價值。高25厘米的唐代侍女造像,是我國現存石窟像中最為珍貴的一尊,充分體現了盛唐風貌。炳靈寺入口處懸崖旁邊佇立著峻峭的姊妹峰,周圍有鴛鴦洞、藥水泉等勝境,山青水秀,峰險石奇。

東公館

東公館

東公館東公館:位於臨夏市城東南角環城東路35號,三道橋廣場以東六十幾米處,占地面積約兩百多畝,包括素琴女校、果園、菜園、水磨、避暑山莊(黃家榨)等占地。東公館於一九三八年動工,一九四五年建成。修建東公館共用去各類磚60多萬塊,瓦100多萬頁,顏料千餘斤,裝飾磚、木雕花卉圖案用去黃金10餘兩。

東公館是一座"田"字形的莊院,其布局匠心獨具:正門為西洋式建築,門道和過庭風格不同,作用各異。正院主屋為三層五間大樓,其框架由二十八根通天柱構成;兩端是兩層轉角樓;東、西、南各為大五架舊式廳堂;西北、西南皆為四合院,東西南北各五間;西南為廚房院;外院有觀花樓、衛兵院、車馬院,院內通道兩旁栽著四季常青松柏。

東公館院內,樓閣亭立、亭院相連,雕樑畫棟,富麗堂皇,大小189幅磚雕都是著名藝人綻成元及其門徒之作,圖案各具特色,堪稱一絕,其過庭影壁上一幅大型"江山圖"兩邊是字跡秀麗的隸書對聯,內容是:"氣度雍容開祀業宏基巍然簪纓門第,節麾焜耀備嚴疆重寄允矣磊落雄才"。這幅"江山圖"下面刻著"芭蕉扇、葫蘆、采藍和笛子",借八仙暗喻馬步青當時官場失意。東西二門對稱著牡丹花瓶,仿景泰藍特色,採用雕刻和鏤空相結合的手法,精雕細刻,十分逼真。人稱"雙品富貴門","雙品牡丹門",暗喻馬步青當時為二品官員,也暗示進入此門,就是踏進了二品官的官邸。進入西洋式建築特色的正門,一幅"百子圖"葡萄累累,使人垂涎欲滴,雕工精細,玲瓏剔透。三層樓院內東南坎牆上"松月圖"明月高照,古松蔥蘢,群岩之間,清泉奔瀉,山花爛漫。正院南房東西坎牆上是一幅牡丹含苞欲放圖和荷花亭亭玉立圖。三層樓兩側,右面的圖案上中秋月下茂林秀竹凌空向上,兩相對映,清幽恬靜;左面的圖案上杜奇小草蒼翠繁茂,芭蕉挺拔卓立。東公館隨處可見取材廣泛的磚雕作品,一幅幅都以立意新穎、造型生動、雕工細膩、技藝精湛而著稱,堪稱磚雕藝術的大觀園,是來臨夏旅遊必看之景。

東公館院內的木刻也堪稱藝術精品。主要院內的房屋、門、窗、隔板、扶手均為精雕細刻,圖案花卉貼金,三層樓主屋及東西南廂房都刻有牡丹、石榴、各種花草,尤其是過庭屋檐上的一對麒麟栩栩如生,逼真動人;觀花樓上的木刻龍鳳翩翩起舞,神態各異。宏偉的古典建築飾以精妙的木刻圖案,使整個建築顯得備加富麗,金碧輝煌。

東公館-這座古典建築藝術的殿堂,是臨夏各民族聰明智慧和辛勤勞動的結晶,具有罕見的觀賞和研究價值。

太子山

太子山

太子山太子山自然風景區:太子山又稱大峙山,位於和政、臨夏縣境內,離和政縣20餘公里、臨夏市30餘公里。是臨夏縣南部、大夏河以東高大山嶺的統稱。由母太子山和公太子山組成,母太子山在東,海拔4368米,公太子山在西,海拔4183米,兩山之間盤坡啞口,一夫當關,萬夫莫開,是臨夏與夏河縣的分界,是連線中原文化和雪域文化的紐帶,是歷代兵家設防要塞。相傳秦始皇長子扶蘇,曾帶兵征戰於此,太子山由此而得名。太子山頂峰海拔4,336米。山頂白色的岩石熠熠生輝,裸露的山骨終年積雪不化,故有雪山之稱。太子山被列為河州八景之三--露骨積雪。天然寶庫太子山礦產資源豐富,山中湧泉吐流,森林茂密,流泉清澈晶瑩,采百草之精華,集日月之光輝。這裡是國家二級保護動物--大鯢(娃娃魚)繁衍的天然樂園。青山碧水,風景如畫,一座座雕樑畫棟、飛檐懸空的寺廟,一首首盪人心肺、春潮滾動的花兒曲令遊人頓覺遠離了塵世喧囂,置身於大自然的懷抱。

金代古墓

金代古墓

金代古墓金代古墓:州博物館院內還搬遷復原了一座金代大定十五年(1175年)進義校尉王吉墓。由甬道、墓門、墓室組成。室深2.40米,寬2.20米,墓頂高2.65米,磚迭八卦形拱頂。四周皆以雕刻和壓模花磚裝飾,十分華麗精緻,是我國迄今第一個復原的最完整、最精美的金代磚室墓。可以欣賞到宋金時期的磚雕藝術風采。

古動物化石博物館

古動物化石博物館:位於和政縣城東,占地19.2畝,總投資1500多萬元,建築面積3850平方米。自上世紀50年代以來,和政縣出土了大量珍貴的古動物化石,迄今已徵集到5700多件化石標本。

在距今2400萬年-520萬年的中新世紀,臨夏盆地曾是亞熱帶--暖溫帶氣候環境,盆地內湖泊星羅棋布,河流蜿蜒交錯,草木茂盛,鳥語花香,是遠古時代各種動物繁衍生息的樂園。由於受到青藏高原隆升變遷的影響,氣候逐漸變冷,環境日益惡劣,從而形成了今天珍貴的古脊椎動物化石。收藏於博物館的古動物化石,是世界文化遺產中的一朵奇葩,打開了人類窺視黃河古文明的視窗,掀起了滄海桑田的又一層神秘面紗,把我們的想像帶到了遙遠的洪荒時代。

這些館藏化石有三大特點,一是種類多。含爬行綱和哺乳綱的6目60個屬種、哺乳綱的5目。占化石屬種總數目60%左右的是距今1300萬年的鏟齒象動物群和距今1000萬年前的三趾馬動物群。這批化石中,有一級品50多件,二級品180多件,三級品350多件。其中三趾馬化石儲量和已採集的頭骨化石標本數量均為歐亞大陸之首,超過了

古動物化石博物館

古動物化石博物館和政古動物化石博物館是中國唯一一座古脊椎動物化石博物館,是繼四川自貢恐龍化石博物館、西安半坡民族社會遺址之後興建的全國為數不多的中國國家級專業博物館之一,該館的建成使用為科學、長期、妥善保護這一具有壟斷性的珍貴資源,為形成自貢--和政--西安這樣一條地球演化、生物進化、人類出現的專題旅遊熱線,舉辦風格獨特的科學展覽,接納國內外專業研究人員進行國際文化交流和青少年及遊客科普修學,提供了便利,為古動物棲息的樂園--古城寧河架起了一座連線五湖四海的天橋。化石博物館是向世人展示中化瑰寶的視窗,每個熱愛大自然的人來到這裡,心靈都將經歷一次莫大的震撼。

冶木峽

冶木峽

冶木峽冶木峽:冶木峽雲光山嵐,首先映入眼帘的是鬼斧神工的一段丹崖,崖頂被風蝕雨浸得千奇百怪,中間一壁千尺斷崖,叫千佛崖,描繪著樸拙古茂的壁畫,象一尊尊的佛像縱橫成行,在苔痕浮塵下,展現著神秘氣氛。那古代畫師們暈染的墨彩,雖經過無數的風風雨雨,仍然艷麗明晰。據傳說,這裡曾是宋代名將楊八郎駐守的邊塞重地--冶力關。一過牙扎坎,獨石生松、萬松懸岩、虎口銜山、惡泉飛瀑、一線天、五彩坡等諸景,風姿綽約地向您走來。過去這些處在深山老林間的天然美景,鮮為人知,桌子大一塊獨立懸石,卻長出了松樹,同泰山五大夫松一樣,五棵黛色參天的青松生長在嶙嶙峋峋一塊巨石上,砥石奇松,無縫無隙,何處生根?何處吸水?兀自是一個謎。斜刺里竄出一堵百丈石崖,齊刷刷如刀斧削成,好像精心琢磨過的大理石屏風,石質溫潤如青玉,天然的紋理渾然成畫。最奇處,要數崖壁上懸掛的青松和冷杉,這些如碧玉雕就的三角形的椎體,鑲嵌在石屏上,一排排,一行行,意趣生動。

冶木河象一把利劍,將危崖峻石劈為兩半,形成彎曲,兩旁的石崖,有的直壁千仞,高不見頂;有的層疊石磊,像千層羅漢;有的雄姿百態,各顯怪狀;有的苔蘚堆積,長著奇花異草,散發出撲鼻的清香。懸崖上的古松修竹,更是奇絕秀麗,它們見縫生根,破石而出,有的年代久遠,灰斑層層,像蒼龍依附於山崖;有的擎天撥雲,矗立雲表,欲與天公爭高低;有的濃蔭華蓋,遮風擋雨;有的忮丫縱橫,懸垂於石縫,有的虬枝盤鏇,如龍走鳳飛。沿途附近還有"翠谷噴雲"、"飛石臥路"、"山崖壁畫"、"連珠橋"、"古堡寨"、"拴馬樁"和常爺廟等景觀。

中國城市一

| 城市的出現是人類走向成熟和文明的標誌,也是人類群居生活的高級形式。同時,城市所帶來的社會問題,一直困擾著人類。 |