概述

泥河灣國家級自然保護區

泥河灣國家級自然保護區據考證和科學論斷,早在200萬年以前,陽原盆地是一個大湖,它的水域幾乎占據了今陽原的全部、蔚縣的部分村和山西省雁北地區的一部,面積達9000平方公里。人們把這個歷史上存在數百萬年的古湖,稱為泥河灣古湖。湖泊四面環山,湖岸上是草原和高聳的山峰,叢林茂密,三趾馬、披毛犀、劍齒虎、爪蹄獸、轉角羊、納馬象等古動物時常出沒;湖水中游弋著多刺魚、雙殼蚌等水生動物。古湖數萬年前由於地質變化完全乾涸,露出了廣闊的平原,由於桑乾河、壺流河的侵蝕,古平原遭受破壞,變成了綿延起伏的丘陵成大小各異的台地,逐漸形成了山峰聳立、溝壑交錯、地層分明的地質特徵。

近年來這裡不斷有新的考古發現。去年河北省文物研究所在泥河灣馬圈溝三期文化層60多平方米的發掘面上,發現石核、石片、石錘、刮削器等石製品和古人類食用的象類、犀類、鹿類、馬類等動物遺骨800多件。

有關專家認為,從古地磁年代測定資料和岩層對比判斷,馬圈溝三期文化層的年代應該在190萬年以前或許已經超過了200萬年。北京大學考古學系呂遵鄂教授等專家認為,這是迄今為止包括中國在內東亞地區發現最早的具有確切地層的人類活動遺址。

泥河灣盆地保存有巨厚的河湖,河流和黃土沉積,含有十分豐富的哺乳動物和其他動桿物化石。自20世紀20年代起,這裡成了東亞北部早更新世(距今260到78萬年)的河湖地層標準剖面和早更新世哺乳動物群——泥河灣動物君的命名地。1978年,中科院古脊椎動物與古人類研究所考察隊在盆地東部發現了出產豐富石製品和動物化石的小長梁遺址,從而揭開了在這個著名盆地尋找亞洲最早人類足跡的歷程。泥河灣盆地已成為東亞早期人類科學考察的熱點。

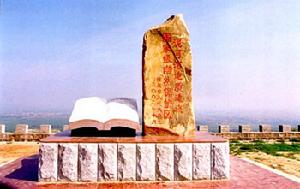

小長梁遺址

小長梁遺址

小長梁遺址1935年,法國考古學家步日耶來到中國,在河北省陽原縣泥河灣村被稱為更新世早期的“泥河灣組”地層的下部採到一塊石頭。經他研究,確認為石器--“粗糙的手斧”。發表在法國出版的古人類學雜誌上,文章中推斷,當時泥河灣一帶曾經生活過北京猿人,甚至更早的人類。

1972年,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的兩名研究人員沿桑乾河調查舊石器遺址,在泥河灣之西700米的下沙嘴“泥河灣組”的粗砂層內找到一件具有清晰的人工打擊痕跡的石器。與其伴生的動物化石有一件相當完整的納瑪象化石(更新世晚期的象類化石)。此後,又進行核對性發掘,在不遠的同一層位中找到數件小型長薄石片和若干曾經人工打擊但尚未成型的石器,伴生的動物化石有披毛犀,馬,駝鳥,鼠,兔等。

1978年8月21日,古脊椎動物與古人類研究所的第四紀組的研究人員又進入泥河灣盆地考察,於陽原縣官村附近的小長梁找到一處內涵極為豐富的舊石器時代遺址,位於"泥河灣組"下部的地層中,稱之為小長梁遺址。共發現了2000餘件石器,若干打擊過的骨片,或留有刻劃痕跡的骨片以及吃剩丟棄下來的三趾馬,馬,羚羊,牛,鹿,犀,虎,象的殘骨和牙齒。可惜尚未發現人類骨骼的化石。至於遺址的年代,經古地磁的測定,泥河灣組的頂部年齡為150萬年前,底部為300萬年前,遺址的層位定為243萬年--255萬年之間,大體來說,250萬年左右,這就是目前我國境內發現的最早的古人類文化的遺址。根據石器的分析,當時人類已有語言。1981年,在小長梁對岸的東谷坨又發現了一處面積極大,遺物豐富的石器地點,距今100萬年,說明當時在東北已有很多人類活動了。

虎頭梁遺址

虎頭梁遺址

虎頭梁遺址馬圈溝遺址

馬圈溝第三文化層石器和化石出土情況

馬圈溝第三文化層石器和化石出土情況侯家窯遺址

侯家窯遺址位於陽原縣東井集鎮侯家窯村西南1000米處,1973年,由中國科學院古脊椎動物和古人類研究所賈蘭坡、衛奇等發現,1976年正式發掘。發現人類化石16件,還有大量的脊椎動物化石。發現石製品14041件,其中石球1079件,最大的超過1500克,最小的不足100克,是古人類打獵用的“飛索石”,舉世罕見。其地質年代距今10萬年。侯家窯遺址發掘出土的古人類化石,不論分布規模,還是埋藏內涵,一定程度上可以與北京猿人相媲美。大事記

泥河灣國家級自然保護區

泥河灣國家級自然保護區1924年 英國地質學家巴爾博在張家口地區收集地質資料著博士論文期間,前往虎頭梁以及郝家台考察,首先將分布在桑乾河湖相地層命名為"泥河灣層"。 9月13日,法國神甫桑志華到泥河灣一帶考察,涉及範圍東至下沙溝,南至蔚縣東力元莊,西至大同、平魯等地。

1926年10月初,法國神甫德日進和桑志華在泥河灣一帶進行考察,搞清了地層和古生物學上的一些問題,所採集化石材料現全部保存在天津自然博物館。1927年,德日進和桑志華發表有關"泥河灣"的兩篇學術論文。

1930年,德日進和皮孚陀發表了世界著名的論著,把下沙溝一帶發現的哺乳動物化石種類稱之為"泥河灣動物群"。

1948年,第十八屆國際地質會議中,我國著名教授楊鍾鍵正式向會議提出泥河灣,並將泥河灣列為上新統最上部。

1954年,在紀念北京人發現25周年的會上,正式把相當於歐洲維拉弗朗期的泥河灣層改為早更新世。於是泥河灣成了中國乃至世界進行第四紀地層對比的標準剖面。

1958年,北京大學地理系在雁北地區設立野外實習基地,開始對泥河灣一帶進行地貌學和第四紀地質學研究。

1964年,北京大學教授夏正楷先生在虎頭梁發現魚化石。

1965年,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所太原工作站王擇義、王向前教授等到虎頭梁採集魚化石,並發現虎頭梁遺址65039和65040地點。

1972年,中國科學院"雙古所"的蓋培和衛奇兩位專家在桑乾河中游地段發掘虎頭梁遺址。發掘出以楔狀石核和尖狀器為主的大量石器,還發掘出古人使用過的灶炕,周圍散落著大量的木炭粒、燒骨和燒過的鴕鳥蛋皮等。

1973年,中科院"雙古所"蓋培、衛奇對虎頭梁遺址進行發掘,並發現了73101、73102、73103、73104、73105、73107地點.著名學者賈蘭坡和衛奇在泥河灣村西約70公里的地方發現候家窯遺址。發現珍貴的古人類化石16件,舊石器時代文物近萬件,以及眾多的骨角器並出土了大量哺乳動物化石。石器中僅石球就有1079件,從一個遺址中發掘出如此之多的石球,在世界考古史上都絕無僅有。

泥河灣國家級自然保護區

泥河灣國家級自然保護區1978年,中科院"雙古所"的尤玉柱、湯英俊和李毅,在桑乾河南發現了小長梁遺址,中美兩國的科學家聯合用古地磁法進行了測定,結論為距今136萬年,屬於舊石器時代的早期,至此小長梁成為東亞北部確知的最早的人類遺址,使得"在100萬年前亞洲沒有人類文明"的論斷不攻自破。

1981年,國家地震局在紅崖一帶發掘了一批古脊椎動物化石。5月,衛奇在裴文中教授的組織下,帶領天津自然博物館孟浩,縣文保所成勝泉在錢家沙窪發現桑乾河大角鹿的一具頭骨,並在東谷坨發現一處舊石器地點。 6月,中國科學院貴陽地球化學研究所在泥河灣一帶採集古地磁測定樣品,李華梅教授在次年莫斯科召開的國際第四紀會上發表了郝家台地層論文。

1990年,5月18日,衛奇委派成勝泉等人在南辛莊和大田窪一帶進行調查.發現了一處舊石器遺址,後定名為半山遺址。

1991年,7月7日--8月4日,中美聯合考古隊在東谷坨遺址繼續進行發掘,發掘出土石器及化石1000多件。

1993年,9月17日--10月14日,由河北省文物研究所組織發掘馬圈溝遺址,人員有河北省文研所李君、保定市文物科李英、昌黎縣文保所王恩林、陽原文保所成勝泉參加發掘工作,出土化石166件,石製品301件。

1995年 8月10日,由河北省文研所等單位,對陽原西水地姜家梁墓地進行大面積發掘,本次發掘7千年前的房子8座,4千年前的古墓69座。在發掘姜家梁古墓的同時對於家溝遺址進行發掘。

1997年,河北省人民政府將泥河灣列為全省第一個省級地質遺址保護區。

2000年9月10日,河北省文物局副局長,考古專家謝飛等發掘馬圈溝第三文化層。發掘面積60平方米,共發現石製品及動物骨骼化石800多件,遺址的發現把東北亞古人類活動的年代上推到距今200萬年的遠古時期。

2001年3月入選“中國20世紀100項考古大發現”,被國務院列為全國重點文物保護單位。

2002年初,泥河灣地質遺蹟晉升為國家級自然保護區。

榮譽

在全國自然保護區工作會議上,國家環保總局、國家林業局等國務院7個部門在北京隆重表彰了“全國自然保護區管理先進集體及個人”,河北省泥河灣國家級自然保護區榮獲“全國自然保護區管理先進集體”稱號。

河北省泥河灣國家級自然保護區建立近十年來,保護區管理局致力做好基礎性工作,改善保護區面貌。他們修編了保護區發展總體規劃,建起了保護區資料庫。同時注重隊伍建設,不斷提高保護工作人員的業務、執法水平,並努力搞好科研工作,參與科考、科研項目10多項,發表論文20多篇。隨著科研工作的深入,泥河灣的知名度、科學價值和社會價值不斷提高。

國家級別自然保護區—中國華北地區

| 北京(2個)、天津(3個)、河北(11個)、山西(5個)、陝西(9個)。 |