杭口鎮

杭口鎮概況

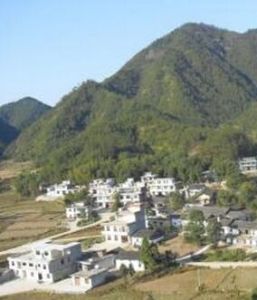

杭口鎮風景

杭口鎮風景杭口自古人才輩出,十里秀水孕育著濟濟英才。這裡是宋代文化名人黃庭堅的故里,是南宋佑丞相章杭山的出生地。在宋朝僅雙井黃氏一族就有48名進士,其中2名官至尚書,人才薈萃,群星燦爛,被傳為佳話,不僅宋代罕見,自宋以後的中國歷史也是鳳毛麟角。

行政區劃

暮色杭口鎮

暮色杭口鎮人口:17308人

郵編:332435

代碼:360424107

轄:杭口街居委會,雙井、中高塅、下杭、雷嶺、皂源、茅坪、楊坊、坪下、杭口、厚家源等10個村委會。

旅遊景點

黃庭堅紀念館門樓

黃庭堅紀念館門樓杭口老橋,相傳是南宋丞相章鑒所建,距今已有800餘年,橋為雙孔,長100餘米,寬4米,青色水磨石砌成,既秀麗又堅固。橋下流水淙淙,橋頭古木參天,涼風習習,人到此處,如入洞天府第,有爽心悅目之感。

山谷故里雙井村山奇水秀,美不勝收。面積約1.5平方公里的村莊,三面環,山,一面臨水,中間是一馬平川的盆地。北面的觀音山,群峰聳立,巍峨險峻,風景宜然;南面的修江水依偎著莽莽青山,格外溫順寧靜,十里水道,偃波息浪,平展如鏡,水深數,清澈見底,游魚可數,天光雲影徘徊其間,泛舟河上,使人體味到“碧水丹山”的獨特韻味。

黃庭堅紀念館位於縣城南山崖,前身為江西省修水縣歷史文物陳列室,1984年籌建紀念館,1985年11月開館。南山崖相傳為黃庭堅的棲游讀書處。一直還存留著他的“佛”、“釣磯”等摩崖石刻及手植薜荔崖等遺蹟,還有他的法書碑刻 100多通。1959年被列為江西省文物保護單位。該館館藏文物427件,標本1萬多件。其中黃庭堅撰文並書寫的《王純中墓志銘》及《宋故徐純中墓志銘》均為宋墓出土,所作行楷在傳世黃庭堅書法作品中少見。

村內處處茂林修竹,古道幽徑,人行其中,頓覺回歸自然。更有山谷墓、明月彎、釣魚台、上天梯、高峰書院、十里秀水等人文景觀和自然景觀交相輝映,構成了雙井獨特的自然美和深厚的歷史文化底蘊。

經濟面貌

桑蠶生產基地林園

桑蠶生產基地林園紅木家具早在90年代中期就打出了品牌,遠銷上海、武漢等大中城市。杭豬、茶葉是杭口的名優傳統產業,歷史悠久聲名遠播,暢銷省內外。杭口水電資源充足,除郭家灘電站外,還有很多地方可修建小型水利發電站,且投資小,見效快,效益好。改造後的電站發電量可由現在的300千瓦增加到8000千瓦,不僅經濟效益可觀,而且能為地方工業解決能源創造條件。杭口地下礦產豐富,主要有黃金和鈾礦,這兩種礦源分布廣、儲量大、品位高,可供長時間開採。

地方特產

杭口鎮雙井村

杭口鎮雙井村管理機制

桑蠶產業發展會現場

桑蠶產業發展會現場特色文化

茶文化節閉幕式現場

茶文化節閉幕式現場以茶待客極講禮儀、賓客光臨,男主人陪坐,女主人奉茶,泡茶不宜太滿,俗云:“茶泡淺,酒斟滿”,又雲“姨婆(不懂禮者)泡茶滿盅盅,大姑(懂禮者)泡茶大半盅”。 接待貴客,茶料須下得豐富,所泡之茶要做到“麻子蓋面,菊花跑邊,上不見水,下不見底,一吹三個浪,一刷三條巷”。向客人敬茶,側身上前,同時道聲“請吃茶”,上完茶後,退時 側身而退。客人吃茶也有一定規矩,接茶要用雙手,茶碗一般端在手中,暫時不吃,不能隨意放地上應放在桌子或茶几上,茶吃完,應自行將茶碗送回茶盤,告辭時應講“多謝茶”。

千百年來,茶俗廣涉百姓的生老病死,迎親嫁女諸方面。修水人每遇紅白喜事,主人都設一茶房,請幾位婦女專門準備茶水,不時給親朋好友敬茶此活稱“司茶”。舊時,民間青年男女有以“送茶”相親的習俗。相親是婚姻第一道程式,俗稱“看大姑”。相親之日,男方4-10人至女方家,女方奉上一盤待客茶。此時,男女雙方見面,男方不同意,可以告辭,女方不中意,則不傳第二次定情茶。雙方中意,女方在傳定情茶時,男方放禮金 於茶盤內,稱“壓茶盤”,女方則設午宴招待男方來賓,婚事便算初定。

九江鄉鎮導航

| 九江古稱江州、潯陽、柴桑、汝南、湓城、德化,有江西北門之稱,北隔長江、幕阜山與安徽、湖北相鄰。地勢東西高,中部低,南部略高,向北傾斜,平均海拔32米。 |