聊城市全景

聊城市全景 基本概況

聊城市地處經濟發達的山東省,居 魯西,臨河南、河北,位於華東、華北、華中三大行政區交界處。代表中國商業文明的京杭大運河和代表農業文明的黃河在此交匯,貫穿中國南北的 京九鐵路和連線祖國東西的 膠濟邯鐵路及高速公路在此相交形成“黃金大十字”。聊城不僅起著輻射和帶動魯西經濟發展的中心作用,而且也是與山西、河北等內陸省份進行經濟、技術、文化交流的重要通道。聊城既可利用東部沿海的先進技術,還可利用東部省份的豐富資源,是中國重要的交通樞紐、能源基地、內陸口岸和輻射 冀 魯 豫交界地區的中心城市。聊城市位於北緯35°47'—37°02'和東經115°16'—116°32'之間,南北直距138公里,東西直距114公里。總面積8715平方公里,總人口557.52萬人,人口密度每平方公里640人。其中, 少數民族38個,約有6.73萬人。市境地處黃河衝擊平原,地勢西南高、東北低。耕地面積553183公頃,人均耕地面積1.49畝。屬於暖溫帶季風氣候區,半乾燥大陸性氣候。氣候適宜,光照充足,全年光照時數在2463—2741小時之間,無霜期200天左右。聊城市轄冠縣、莘縣、陽穀、東阿、茌平、高唐、東昌府區、經濟技術開發區,代管省轄市臨清市,下轄126個鄉、鎮、辦事處,6516個村委會。2001年末,全市企業單位1219個,事業單位1481個,機關單位1010個,全部單位在崗職工人數為325020人的。早在原始社會就有先民在此繁衍生息、從事農業生產。 市境發現了距今約六七千年的8座龍山文化城,它們是迄今為止全國發現的最大的龍山文化城。可見,古 濟水西岸是當時一個極其重要的政治文化中心。

歷史沿革

光岳樓

光岳樓 聊城歷史悠久、文化燦爛。早在原始社會就有先民在此繁衍生息、從事農業生產。市境發現了距今約六七千年的8座龍山文化城,它們是迄今為止全國發現的最大的龍山文化城。可見,古濟水西岸是當時一個極其重要的政治文化中心。 夏商周時期,聊城經濟和社會發展較快,農業和手工業比較發達;春秋時期,聊城為 齊國西部重要城邑;戰國時期,聊城為諸侯爭戰之地; 秦漢時期,經濟文化得到較快發展,人民生活水平大有改善,銅、鐵、鋁是主要生產工具,利用水井解決飲水和灌溉問題,豪富之家乘車馬出行,銅鏡、熏爐成為必需品,能製作工藝水平較高的陶器,文化教育事業發展較快,培養了不少名士武將;三國、兩晉、南北朝時期,戰亂頻繁,自然災害較多,其間局部統一的時期,社會相對穩定,經濟文化事業有一定程度的恢復和發展;隋大業4年(公元608年), 隋煬帝開鑿京杭大運河,使市境交通、水利便利,促進了經濟文化的發展,當時臨清是重要的交通樞紐。唐代是市境政治、經濟、文化全面發展的時期,尤其是教育事業發達,造就了許多名人;明清兩代是聊城歷史上的輝煌時期,元至元二十六年(1289)到 明永樂九年(1411)間曾數次興工開復會通河,縱貫中國南北的大運河為聊城的發展繁榮帶來勃勃生機,臨清、聊城(今之東昌府區)成為沿運九大商埠之一。聊城“廛市煙火之相望,不下十萬戶”、商賈雲集、百業興隆、帆檣如林、舳艫相接、車馬絡繹、貨積如山。外籍商人會館傍河而立,有崇樓高閣、殿宇名剎,清 康熙帝4次來聊,乾隆帝9次駐蹕聊城。市境商貿昌盛,農業、紡織業、印刷業、筆業、工藝品生產業、磚窯業、食品業、造船業、漕運業發達。民國建立之前,市境有同盟會會員秘密組織民眾進行革新。民國時期,聊城是魯西政治、文化、中心。民國初,有棉業研究所、講習所、實驗廠,修建了公路,成立了汽車運輸公司、電燈公司、銀行、織布廠、醫院、官立中學堂、師範學校等。民國中後期,由於軍閥混戰、日軍入侵,農工商各業遭受極大破壞。1937年“ 七七事變”後,聊城成為抗日的前沿。抗日武裝6萬餘人,與日軍作戰80餘次,保衛收復了大片國土,聊城人民為抗日戰爭勝利作出了巨大貢獻和犧牲。解放戰爭時期,聊城是中國人民解放軍的後方基地,劉鄧大軍挺進 大別山、強渡黃河之際,市境有3.7萬人參軍入伍;在淮海戰役、渡江南下作戰中,境內民眾組織運輸隊、擔架隊全力支援解放軍作戰,為戰爭勝利作出了巨大貢獻。中華人民共和國成立後,聊城人民繼承優秀歷史傳統,艱苦奮鬥、銳意進取,各行各業都取得了重大成就。

千年古槐

千年古槐  山陝會館

山陝會館 自然地理

境內地形較為平緩,除東阿縣沿黃河一帶有10座剝蝕的殘山外,皆為黃河沖積平原。地勢自西南向東北逐漸傾斜,莘縣西南部最高,海拔49米;高唐縣的東北部最低,海拔27.5米。由於歷史上黃河多次在聊城改道泛濫,形成了 高坡、窪地相間的微地形起伏地貌。 江北水城

江北水城 屬於暖溫帶季風氣候區,半乾燥大陸性氣候。氣候適宜,光照充足,全年光照時數在2463.0--2741.8小時之間,全市平均氣溫12.8--13.4℃,全年降水量為567.7--637.3毫米,年均相對濕度為56--68%,無霜期200天左右,多南風和偏南風。

全市地質構造屬華北地台(Ⅰ)的一部分, 聊考斷裂帶又將全市分為2個二級構造單元,其西部為遼冀台向斜(Ⅱ1),東部為魯西台背斜(Ⅱ2)。遼冀台向斜中有2個三級 構造單元,即臨清坳斷區(Ⅲ1)和內黃隆斷區(Ⅲ2);魯西台背斜中有1個 三級構造單元,即茌平坳斷區(Ⅲ3)。其次,自西向東又分7個四級構造單元:館陶凸起區(Ⅳ1)、臨清凹陷區(Ⅳ2)、新集凸起區(Ⅳ3)、莘縣凹陷區(Ⅳ4)、桑阿凸起區(Ⅳ5)、陽穀凸起區(Ⅳ6)、東阿凹陷區(Ⅳ7)。區內分布許多斷裂,其走向一般呈北東向。較大的斷裂為聊考大斷裂,其次有冠廣斷裂、冠縣斷裂、堂邑斷裂、聊城斷裂、茌平斷裂、東阿斷裂、館陶斷裂、馬陵斷裂,另外還有許多小斷裂。聊考斷裂,北自茌平,南至河南蘭考,全長270公里,市內長度110公里,是市內遼冀台向斜與魯西台背斜的分界線,同時控制著市內第三系的發育及構造形態的發展。冠廣斷裂,西自冠縣,穿過聊考大斷裂,東至廣饒,全長290公里,市內長度約100公里。該斷裂北盤下降,南盤上升。冠縣斷裂,北自臨清石槽,南至冠縣梁堂,與冠廣斷裂相交,全長約60公里,其北端是臨清凹陷與新集凸起的分界線,南端是臨清凹陷與桑阿凸起的分界線。堂邑斷裂,自莘縣董杜莊向西北延伸,經過堂邑,至博平與聊考大斷裂相交,全長約73公里,其南盤為下降盤。聊城斷裂,其東北在聊城交於聊考大斷裂,西南在莘縣河店交於堂邑斷裂,全長約40公里,是北盤為下降盤的斷裂。茌平斷裂,為東盤下降的斷裂。其北自茌平王老,南至陽穀七級,全市約55公里。東阿斷裂,位於市內最東部,是西盤下降的斷裂。其北自東阿高集,南至陽穀張秋,全長約50公里。館陶斷裂,位於市內最西部,該斷裂將北館陶構造一分為二,使斷裂帶兩側 孔店組地層與奧陶紀灰岩接觸。馬陵斷裂呈北西走向,全長約15公里,北東為下降盤。該 斷裂帶是臨清凹陷與河南內黃隆起的分界線。

東阿阿膠

東阿阿膠 聊城軍王屯 溫泉,位於聊城東郊軍王屯村東,地理坐標為東徑116°02′,北緯36°26′。此井為1977年勘探石油鑽孔,井深2337.72米。井內熱水自流而出,水溫52℃,最大流量1800立方米/日,現控制在150~170立方米/日。水中含鉀、鈉、鈣、鎂、鐵、硼、鍶等陽離子和氯根、硫酸根、重碳酸根、氟、溴等陰離子,PH值7.4,總硬度138.5德國度,總鹼度8.4l毫克當量/升,水中溶解 氮、 二氧化碳、 甲烷等氣體。熱水出口處建有村辦溫泉池。省地震局在此建有水化站,進行地震監測。

風土人情

舞龍

舞龍  獅子樓

獅子樓  東昌湖美景

東昌湖美景 攉湯亦稱“ 送湯”。停靈期間,要到土地、廟祭奠。侍候喪局者托供晶於前,孝子提湯罐其後(多為米湯或麵條湯),家 眷相隨至土地廟哭奠。傳說死者鬼魂在去見閻王之前,先被土地爺在土地廟羈押3天。故死者親人為其鬼魂“送湯”,連送3次。“攉湯”完畢之後,接著是送“盤纏”。一般是在人死後的第三天晚上,也有在當天晚上的,地點在村莊的十字路口。 送盤纏時,除燒紙錢,還要帶些花生、紅棗和其他食物等一同燒掉,並特地扎一紙轎和紙人燒掉,意為亡者坐轎上西天。全家人都跪在紙轎和紙人前,一直等到全部燒完後才節哀返回。人殮亦稱“ 大殮”。人死後3日內入殮。其時,奏樂、誦經,先由孝子為死者淨面,用鏡子“開光”,後將死者抬入棺材,背下鋪銅錢,蓋棺、口口釘,全家舉哀痛哭。

經濟發展歷程

古老商埠

古老商埠 春秋時期,聊城為齊國西部重要城邑。有謀士計然。戰國時期,聊城為諸侯爭戰之地。時有著名兵家孫臏、名士魯仲連威名遠播。

秦漢時期,經濟文化得到較快發展,人民生活水平大有改善,銅、鐵、鋁是主要生產工具,利用水井解決飲水和灌溉問題,豪富之家乘車馬出行, 銅鏡、 熏爐成為必需品,能製作工藝水平較高的陶器,文化教育事業發展較快,有不少名士,如為西漢時為官清廉的御史尹齊、東漢時以方正著稱的謝弼。

三國、兩晉、南北朝時期,戰亂頻繁,自然災害較多,其間局部統一的時期,社會相對穩定,經濟文化事業有一定程度的恢復和發展。時有著名才人曹植、三國大將程昱、魏相華歆等。

隋大業4年(公元608年),隋煬帝開鑿 京杭大運河,使市境交通、水利便利,促進了經濟文化的發展,當時臨清是重要的交通樞紐。唐代是市境政治、經濟、文化全面發展的時期,造就了許多名人,如馬周、呂才、張鎬、程咬金、路隋、 王志愔等。北宋時有名相王旦、南宋忠義使臣 王倫、醫學家 成無己等。

京杭大運河

京杭大運河 二十世紀二十年代前後,有棉業研究所、講習所、實驗廠,修建了公路,成立了汽車運輸公司、電燈公司、銀行、織布廠、醫院、官立中學堂、師範學校等,是魯西政治、文化中心,後由於軍閥混戰、日軍入侵,農工商各業遭受極大破壞。1937年“七七事變”後,中共聊城地方黨組織與國民黨第六區督察專員兼保全司令范築先合作抗戰,建立了華北最早的敵後抗日根據地,建立抗日武裝6萬餘人,與日軍作戰80餘次,保衛收復了大片國土,為抗日戰爭勝利作出了巨大貢獻和犧牲。解放戰爭時期,聊城是中國人民解放軍的後方基地,先後支持劉鄧大軍強渡黃河、挺進大別山,陳粟大軍往返黃河南北,東北野戰軍渡河南下進行渡江作戰,有17萬人參軍入伍,有三千名幹部北上南下支援新區建設;組織了數以萬計的運輸隊、擔架隊全力支援解放軍作戰,全力支援濟南戰役、淮海戰役,為戰爭勝利作出了巨大貢獻。當時湧現出不少抗日民族英雄,如 范築先、 張自忠、 金方昌;也有不少著名革命烈士,如共產黨員 趙以政、王寅生;還有各行各業的著名人物,如著名學者 張修一、 傅斯年,雜技藝人李半仙、 泥人李等。

孔繁森

孔繁森 聊城是國家歷史文化名城,是全國領導幹部楷模 孔繁森同志的故鄉,是山東省衛生城市。聊城市從1999年開始展開創建“ 中國優秀旅遊城市”活動,2003年3月19~28日已通過國家旅遊局的驗收。聊城自然資源與人文景觀相互交融,擁有豐富的旅遊資源。聊城名勝古蹟2700多處,有旅遊開發價值的景觀有470多處。國家級重點文物保護單位有 光岳樓、 山陝會館、 臨清運河鈔關、 景陽岡龍山文化遺址、 曹植墓5處。省級重點文物保護單位有宋代鐵塔、鰲頭磯等14處。聊城城區獨具“江北水城”特色,素有“ 中國北方的威尼斯”之稱。市委、市政府確立了建設卓越秀美“江北水城”的戰略定位,建設了一批靚點工程,水城特色日益鮮明。2002年旅遊業年內接待國(境)外客人6532人次,國內客人521.30萬人次,實現旅遊收入28.20億元,其中外匯收入296萬美元。全市主要旅遊景點有東昌湖、光岳樓、山陝會館、宋代鐵塔、古運河、 姜堤樂園、鳳凰苑科技觀光園、夢幻樂園、昌東公園、馬頰河休閒度假村、 臨清運河鈔關、景陽岡龍山文化遺址、曹植墓、景陽岡、海源閣、舍利寶塔、鰲頭磯、獅子樓、海慧寺、古阿井、 孔繁森同志紀念館、張自忠將軍紀念館、范築先將軍紀念館、 傅斯年紀念館、 季羨林先生資料館、武訓祠。全市人均居住面積27.3平方米,在崗職工總數32.98萬人,在崗職工年平均工資9001元。全年平均居民消費價格指數為99.7%。聊城社會治安穩定。聊城接待條件日漸完善,擁有一批高檔賓館、酒店;陸路口岸、海關、商檢等涉外機構健全。供水、供熱、供氣、治污等市政建設取得重大進展,城市功能有了質的提高,城市管理不斷加強,城鄉面貌明顯改觀,水利、交通、能源、道路等基礎設施建設正在逐步加強。

行政區劃

聊城市轄1個市轄區、6個縣,代管1個縣級市。下轄126個鄉(鎮、辦事處),6596個行政村(居委會)。

東昌府區,面積1254平方千米,人口100萬。郵政編碼252000。|

臨清市,面積950平方千米,人口72萬。郵政編碼252600。

陽穀縣,面積1065平方千米,人口75萬。郵政編碼252300。

莘縣,面積1416平方千米,人口96萬。郵政編碼252400。縣人民政府駐城關鎮。

茌平縣,面積1120平方千米,人口57萬。郵政編碼252100。縣人民政府駐茌平鎮。

東阿縣,面積799平方千米,人口42萬。郵政編碼252200。

冠縣,面積1161平方千米,人口74萬。郵政編碼252500。縣人民政府駐冠城鎮。

高唐縣,面積949平方千米,人口47萬。郵政編碼252800。

聊城現狀

龍之騰飛

龍之騰飛 有高等學校2所,在校生2.61萬人,中等專業學校10所,在校生1.75萬人,普通中學265所,在校生39.73萬人,其中義務教育學段在校生39.73萬人;國小1391所,在校生43.33萬人。擁有各類科技人員143582人。共取得市(地)級以上各類重要科技成果35項。授權專利329件。擁有各種藝術表演團體7個,藝術表演場所12個,公共圖書館9個,文化館10個,檔案館9個。擁有衛生機構337所,其中,醫院、衛生院184所,衛生防疫防治機構9所,婦幼保健機構9所。各類衛生機構擁有床位10500張,衛生技術人員14600人,其中醫生5800人。有體育館3座,全年參加省級以上體育比賽共獲獎牌35枚,其中金牌11枚。

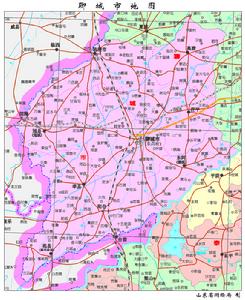

聊城地圖

聊城地圖 “江北水城”是一塊古老而又神奇的土地,她象一顆璀璨的明珠鑲嵌在大運河畔。她碧波千頃,處處春水鬧古城。她有著獨特的風韻和迷人的魅力、靈氣。煙波浩淼的東昌湖,曾有鳳凰棲息,有 胭脂對湖梳妝的倩影;氣勢恢宏的京杭大運河,象一條玉帶穿城而過,令人不由得想起輝煌的往昔;寬闊的徒駭河,象一輪巨大的彎月,簇擁著南部的半個城區,誰說聽不到大禹師徒的驚嘆!古老的黃河,孕育華夏文明的搖籃,它通過引水渠道,為城區編織出一條條水網,構成了城中有湖、湖中有城、湖河一體、互動輝映、北國江南的獨特水城風貌。“江北水城”因水而美,因人而麗,因名城名企而愈發卓越秀美。

相關連結

聊城網址大全網站http://www.0635123.com

http://baike.baidu.com/view/2529.htm#2