簡介

會通河

會通河設計者

元代大科學家郭守敬,在天文、水利方面有過人之智。他小時候就喜歡觀察自然界,極好探索事物的奧妙。元世祖中統三年(1262年)被推薦到朝廷,面對忽必烈的召見,年輕的郭守敬陳水利六事,娓娓一席話讓忽必烈讚賞不已,任命其為提舉諸路河渠,後又歷任河渠副使、都水少監、都水監,先後主持修復了西夏古渠、大都諸項水利工程。至元二十八年(1291年),他提出開鑿通惠河並主持整個工程。修建過程

會通河

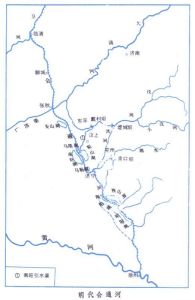

會通河經朝臣集議,次年十月,丞相桑哥再次提出此議,忽必烈表示同意。為求穩妥,至元二十六年(1289年)正月,元政府委派漕河副使馬之貞與邊源等人又進行了實地考察。路線圖等問題確定後,忽必烈乃下詔撥出鈔幣150萬緡、米4萬斤、鹽5萬斤作為開河經費,又徵調民夫3萬人,委命斷事官忙速兒、禮部尚書張孔孫、兵部尚書李處巽負責工程指揮。至元二十六年(1289年)正月,工程正式動工,僅用半年時間,六月便告工成,總共用工計251萬餘。這條新的河道,南起須城(今東平)安山之西接濟州河,中經東昌(今聊城市)至臨清入御河,全長250餘里,中間修建閘門31座,隨時蓄水和排水。因這條運河起於須城安山,初名為安山渠。河道開通以後,河渠官張孔孫等人說:“開魏博之渠,通江淮之運,古所未聞。”(《元史紀事本末》卷十二《運漕》)忽必烈對此河的開通也十分高興,親自賜名為“會通河”。

運河管理

台兒莊段會通河

台兒莊段會通河針對會通河地勢高昂的地形特點,為控制水勢,在整段河道設定了會通鎮閘、李海務閘、兗州閘、安山閘、濟州閘等閘門31座,“度高低,分遠邇,以節蓄泄”(《元史》卷六四《河渠志一·會通河》)。會通河成為我國人工運河中較早以多級船閘調節運河水深的運道,故又有“閘河”之稱。

為了保證山東段運河的暢通,加強對會通河的統一管理和統一調水事宜,元政府撤消原來的濟州漕運司,改由江淮都漕運司管轄。至元二十七年(1290年)五月,中書省大臣馬之貞上書說由於下雨的原因,河岸崩塌,運河河道淤淺,應該加以修整疏浚,奏請朝廷調撥3000輸運站戶,專門負擔這項徭役,讓他們採伐木材、石頭以備用。元廷批准,並責成都水監派一官員巡視,監督這項工程,把土築的水閘換成石頭水閘,根據各處具體情況的緩急程度,安排先後次序進行施工。會通河各石閘相繼建成後,元政府在每閘之處設閘官數人專門管理開閉閘門和指揮船隻通航過閘。

為保證航運暢通和運輸安全,元政府對入河船隻的載重做出限制。初開會通河時,只允許150料船隻通過(料為古代測舟船之載重單位),但是一些豪門大族和富商大賈貪嗜貨利,一再違反規定,行走三四百料甚至500料以上的大船,使運河運道阻塞,影響通航。為此,延祐元年(1314年)二月,元廷下旨在會通河北端臨清、南端沾頭處各建隘閘一座,隘閘寬9尺,以限制200料以上的大船過往,違者沒收船隻貨物並治罪。但權貴商賈們並未就此放棄,他們又挖空心思,寬的不讓通行就變長的,於是又造了一種又長又窄似龍舟的長船,裝載量也在500料以上。這種船船身太長,擺動不便,往往入閘後不能迴轉,動輒擱淺,更加堵塞河道。針對這種情況,元政府於泰定四年(1327年)四月下令規定過往的船隻的長度,並在南北閘下約八十步各立二石(即石標尺),作為測量船身長度之用,兩石相距65尺,過往船隻若超過65尺便不得行。但是,大都、江南權貴們的紅頭花船仍然在河上橫行霸道,他們往往恃勢捶撻看閘人,強迫看閘人啟閘放行。尤其是諸王、駙馬們往往鳴鑼擊鼓,揚長而去。有的商人見機把自己的船偽裝成權貴的船,搶道先行。而對於一般的商民船隊,守閘人又故意拖延啟閘時間,藉機索要賄賂。元政府採取了一些措施,但成效不大。

在會通河的開鑿前後,馬之貞、李處巽等人負責具體調度、管理,立下汗馬之功。

馬之貞,祖居河北滄州,後徙山東汶上,遂為汶上人。自幼以民生國計為念。至元十二年(1275年),郭守敬奉命巡視江淮至大都河道,馬之貞即建議開鑿汶泗新河,以溝通江淮漕運,此議一提,立即引起郭守敬的重視。至元二十六年(1289年),會通河開鑿成功後,罷原濟州漕運司而置江淮都漕運司,馬之貞被任命為都漕運副使。此後,馬之貞在水利主面的才智盡顯,先後主持修建了安山閘、兗州閘諸閘,疏浚淤淺的河道,從而保證了運河的暢通。

李處巽,又叫李奧魯赤。至元十八年(1281年)奉命主持開鑿濟州河工程。後又緊接著疏浚北至東阿、南至濟州以南長達300餘里的運河河道。復建任城以東運河8處石閘。至元二十六年(1289年)以兵部尚書銜主持開鑿會通河,開鑿河渠,疏浚運河,積累了不少經驗。

作用

隨著運河沿岸商業經濟的繁榮,運河文化也隨之發展起來。特別是南北大運河的大貫通,在地理上把華北、中原與江淮等幾個文化重心區域聯為一體,因而極大地促進了整個運河區域文化事業的蓬勃發展,使這裡成為人才薈萃、文風昌盛之區。會通河岸的東平,便成為當時雜劇創作的中心。東平因雜劇家、散曲家輩出,而形成了典型的“東平雜劇”,深深影響了元代的雜劇創作,使元代雜劇在中國文學史上占有重要地位。

運河沿岸的城鎮構成了一道新興的文化帶。這道文化帶成為齊魯文化的重心。例如,明清兩代山東出了10名狀元,其中有6名出自運河文化帶,他們是武城韓克忠,茌平朱之蕃,聊城傅以漸、鄧鍾岳,濟寧孫毓桂、孫如僅。

運河經濟的繁榮,同時為各地興辦教育事業奠定了堅實的物質基礎,使運河沿岸地區的教育呈現蓬勃發展的趨勢。其中,東平府學最為世人矚目。金末元初之際,東平行省嚴實便大力開辦府學、鄉學和廟學,大興辦學養士之風,故使東平成為人才濟濟、文化發達之地。後來嚴實又聘著名學者元好問、宋子貞等人執教東平府學,使學校進一步繁榮,“一時文采名於天下”、“四方之士聞風而至,故東平一時人材多於他鎮”,培養出了一大批傑出人物。後來又有東平王禎憑其《農書》,成為古代著名農學家之一。

運河兩岸

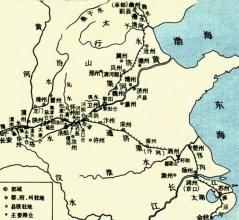

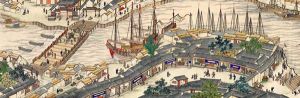

內河航運的開通,促使運河城鎮進一步繁榮。每當漕運季節,就會看到運河上舳艫相接、檣桅高聳、白帆點點、百里不絕,十分壯觀。除了糧船以外,航行在運河上的還有許多官船、商船和民船,南方生產的絲綢、茶葉、瓷器和北方生產的豆、麥、梨、棗等特產,都通過大運河進行交易。《元史·河渠志》中說:“舟楫萬里,振古所無。”這一時期新興的商業城市,十分之八九都分布在大運河沿岸。運河兩岸商賈雲集,貨堆如山,店鋪林立。城市以高大的城樓為中心,街道縱橫交錯,各種店鋪鱗次櫛比,有酒肆、茶館、公廨、寺觀等。街道中乘騎、轎夫、挑夫、商販等各色人等,熙熙攘攘。隨著濟州河、會通河的相繼開通,岸邊的濟寧、東平、東昌、臨清等城市逐漸崛起為元代重要的工商業城市。這些城市宛若一串鑲嵌在濟州河、會通河上的明珠,璀璨輝映,耀人眼目。

元朝以前,臨清只是一個普通的小縣城。會通河開通後,臨清因為位於運河岸邊而逐漸發展起來。公元1369年,臨清遷到會通河、衛河交匯處——臨清閘,另建新城。臨清很快發展為中國北方地區最大的商業城市,到萬曆年間(1573—1619),臨清有布店73家,綢緞店32家,雜貨店65家,紙店24家,典當鋪100多家,糧店100多家,瓷器店數十家,客棧數百家。在臨清經商者來自全國各地,其中最多的是徽州(今安徽歙縣)商人——史稱“徽商”,其次是“晉商”(山西商人)。聊城“山陝會館”就是山西、陝西商人的“聯絡處”。諺云:“南有蘇杭,北有臨張。”“蘇杭”指蘇州、杭州;“臨張”指臨清、張秋。

濟寧位於會通河南端,伴隨著運河的開鑿和漕運的發展,這裡發展成人口眾多,有一定城市規模的交通運輸和貿易中心。濟寧工商業經濟的盛況,引得當時許多文人墨客不由地吟詩慨嘆:“南通江淮,北達京畿”,“南船北馬,百貨萃聚”,“高堰北行舟,市雜荊吳客”,“人煙多似簇,聒耳厭喧啾。”走在今天的濟寧段運河岸邊,當年詩中吟道的盛況還依稀可見。

會通河的開通,使東平一時之間便成為南北大運河的重要交通樞紐,來往的舟船,過往的客商營販,晝夜不息,東平由此成為元代中原地區最大的繁華城市之一。在義大利旅行家馬可·波羅的眼中,東平簡直是一個令人驚嘆的城市,他在遊記中這樣寫道:“這是一個雄偉壯麗的大城市。商品與製造品十分豐盛。……有一條深水大河流過城南,居民將河分成兩條支流(運河),一支向東,流過契丹;另一支向西,流向蠻子省。大河上千帆競發,舟楫如織,數目之多,簡直令人難以置信。這條河正好供給兩個省區的航運便利。只要觀察河上的船舶穿梭似地往返不斷,運載著最有價值的商品的數量和噸位,確實就會使人驚訝不已。’(《馬可·波羅遊記》卷二第六二章“東平州”)

隨著運河沿岸商業經濟的繁榮,運河文化也隨之發展起來。特別是南北大運河的大貫通,在地理上把華北、中原與江淮等幾個文化重心區域聯為一體,因而極大地促進了整個運河區域文化事業的蓬勃發展,使這裡成為人才薈萃、文風昌盛之區。會通河岸的東平,便成為當時雜劇創作的中心。東平因雜劇家、散曲家輩出,而形成了典型的“東平雜劇”,深深影響了元代的雜劇創作,使元代雜劇在中國文學史上占有重要地位。

運河沿岸的城鎮構成了一道新興的文化帶。這道文化帶成為齊魯文化的重心。例如,明清兩代山東出了10名狀元,其中有6名出自運河文化帶,他們是武城韓克忠,茌平朱之蕃,聊城傅以漸、鄧鍾岳,濟寧孫毓桂、孫如僅。

運河經濟的繁榮,同時為各地興辦教育事業奠定了堅實的物質基礎,使運河沿岸地區的教育呈現蓬勃發展的趨勢。其中,東平府學最為世人矚目。金末元初之際,東平行省嚴實便大力開辦府學、鄉學和廟學,大興辦學養士之風,故使東平成為人才濟濟、文化發達之地。後來嚴實又聘著名學者元好問、宋子貞等人執教東平府學,使學校進一步繁榮,“一時文采名於天下”、“四方之士聞風而至,故東平一時人材多於他鎮”,培養出了一大批傑出人物。後來又有東平王禎憑其《農書》,成為古代著名農學家之一。

史料記載

明人所說的會通河,在概念上與元代會通河不同,它實際上是如前述的郭守敬考察並規劃的“濟州漕渠”即濟州河、會通河的統稱了。為便於敘述,以下出現的會通河按明代的概念。

明成祖即位之初,本就知道疏浚會通河的必要性,但他又深知自己從侄子手中奪取皇位畢竟不“正統”,特別是在“靖難”時遭到山東的頑強抵制中暴露出來的天下人的牴觸情緒,深恐在根基未穩之時即征派勞役開河,會增加民心的不穩,因而,對與開河相關的建議暫時擱置了起來。直到永樂九年(公元1411年)二月初,又有濟寧同知潘叔正上疏,力陳復開會通河的必要性和可能性:

會通河道四百五十餘里,其淤塞者三之一。浚而通之,非唯山東之民免轉輸之勞,實國家無窮之利也。(見《明史紀事本末·河槽轉運》)

至此,明成祖採納了這個建議,當即派譴工部尚書宋禮、都督周長等前往實地勘察,返京後向朝廷“極言疏浚之便,且言天氣和霽,宜及時用工”(《明史紀事本末·河槽轉運》),朝廷採納並責成宋禮負責此事。因京杭大運河明清時代的的歷史作用,宋禮一舉成名,並被請進廟中。

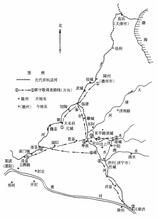

首次提議

(永樂九年)六月已卯,會通河成。河以汶、泗為源。汶水出寧陽縣,泗水出兗州府,至濟寧州而合,置天井閘以分流。南達於淮,而河則其西北流也……自濟寧至臨清,置閘十五,閘置官,立水則,以時啟用,舟行使之。(《明太宗實錄·永樂九年六月》)九年命開會通河……命禮及刑部侍郎金純、都督周長往治之。禮以會通之源,必資汶水,乃用汶上老人白英策……匯諸泉之水,盡出汶上,至南旺,中分之為二道,南流接徐、沛者十之四,北流達臨清者十之六……二十旬而工成。(《明史·宋禮傳》)

這裡說宋禮重開會通河用時“二十旬”,而《明太宗實錄》說用時“十旬”,“六月”就完工了——是明史作者含糊地隱去了這六月以前的“第一期工程”,因為後者是宋禮“受挫”的經歷。宋禮領旨後奔赴濟寧,因這次重開會通河是潘叔正提出來的,所以就以潘叔正為技術顧問,而潘叔正也是求功心切,出“奇策”只對元代“濟州漕渠”工程予以修復,但求一時通航了事。工程措施包括兩個方面。

首先對會通河進行疏浚、局部改道和原有節制閘的整修。其中,疏浚會通河全線是一項最基本、最繁重的任務,特別是梁山一帶河段已被洪武二十四年(公元1391年)的那次黃河決口淤為平地,為了避免再次被淤,進行了改道重挖,自袁口以北運道東遷至安山湖以東,循金線嶺(指梁山東南北走向的金線嶺)東,“經靳口、安山鎮、戴廟至沙灣接舊河”,新開河道120里,西距元代運道30里(指元代壽張閘與明代安山閘之間實測直線距離)。重浚後的運道“深一丈三尺,廣三丈二尺”(《明太宗實錄·永樂九年六月》),整修的節制閘在梁山一帶主要是開河閘,安山閘在安山湖東北畔重建。這項工程沒問題,河道還比元代加寬加深了。

其次,修復或重建堽城壩,恢復元代濟寧分水樞紐。也就是《明太宗實錄》記的“河以汶、泗為源。汶水出寧陽縣,泗水出兗州府,至濟寧州而合,置天井閘以分流。”其實,這裡說的天井閘並非宋禮重建,而是將元代的會源閘改名而已。

可以看出,這項工程完全是步元代的後塵,而這正是元代運河“北運每虞淺阻”的癥結所在,也是這次初開會通河受挫的原因。所以,雖然永樂九年六月重開會通河宣告完成,潘叔正、宋禮以及一大批參與治河的人員,先後受到了朝廷的褒獎和賞賜,但此時雖然是在夏秋之交漲水時期,南旺以北河段的水量明顯不足,無法通行重載漕船——這實際上等於宋禮把差使辦砸了,而使之辦砸的作俑者是潘叔正。因為:

(宋禮)奉命治河,立署濟寧,(潘叔正)詳言治河之策,宋立從之。(《泉河考·潘公傳》)

正是因為宋禮的這次“受挫”,惹煩了明成祖朱棣,所以,在作為第一手資料的《明太宗實錄》中,對宋禮以後的“補救措施”或稱“第二期工程”中的關鍵人物白英、戴村壩和南旺其人其事隻字不提,與《明史》對白英獻策、築戴村壩和南旺分水評價之高,南轅北轍,形成強烈反差。

也是因為《明太宗實錄》與《明史》記載的不一致,造成後世運河文獻對相關史實記載的混亂、不一,故陳以上文字,澄清之。

目前,在梁山一帶,明代會通河袁口以北新開河道仍依稀斷續可辯,今東平湖水庫二級湖堤(大安山村南、西直到戴廟村的部分)的基礎,就是運河西(南)堤。

歷史上知名運河

| 運河是指用以溝通地區或水域間水運的人工水道,中國的運河建設歷史悠久,早在春秋時期,各諸侯國為發展和外界的交往,就已經在所控制的區域內開鑿運河了,隋末開鑿的京杭運河是世界上最長的運河,一起了解一下中國歷史上知名的運河。 |