起源與傳承

吳式太極拳推手

吳式太極拳推手各代重要代表人物

創始人全佑

全佑(1834-1902)字公甫,號保亭,老姓吳福氏。滿族。北京大興人。楊祿禪在京授拳時,神機(火器)營中的萬春、凌山、全佑受益最佳。經數年勤學苦練,三人各得所長。凌山善發勁,萬春得剛勁,全佑則長於柔化。後全佑從楊氏次子班侯繼續深造,事師最孝,學習篤誠,深受楊祿禪寵愛,兼得楊家父子之長,稱著京城。全佑先生,性格外柔內剛,外表斯文。為人慷慨,樂於助人,曾於路上見有軍人打商販,遂上前阻止。但軍人自負孔武有力,又見全佑斯文,認為可欺,則一言不合拳腳交加。但如蜻蜓撼樹,倒地不起。全佑則告誡其不可自負拳技,欺凌百姓。一天,全佑在書房讀書,忽有客人來訪。全佑出客廳相迎,只見客人已經進了大門。全佑款款相迎,那人疾步向前,一揖到地說:“晚生拜見。”全佑拱手還禮,這一瞬間,只聽得咣的一聲,來客突然飛起,倒撞到客廳門外。周圍的人大吃一驚,莫名其妙。原來客人在施禮時突然用一招“仙人指路”,直朝全佑下腹打來。全佑明察秋毫,連消帶打,便把來客騰空發了出去。傳子鑒泉,徒有王茂齋、郭松亭、常遠亭、夏公甫、齊閣臣等為吳式太極拳奠基人。集大成者吳鑒泉

吳鑒泉(1870-1942),又名愛伸,滿族,從漢姓吳。北京大興人,全佑之子。自幼秉家學,並在其父楊式小架拳式的基礎上逐步修改,形成松靜自然、架式緊湊、緩慢連綿、不縱不跳、長於柔化的吳式太極拳。1912年,吳鑒泉在北京體育研究社教授太極拳,從那時起他對家傳的太極拳加以充實和修改,去掉重複和跳躍動作,使拳架更加柔化,形成吳式太極拳流派。吳鑒泉還對太極拳推手作了改進,他的吳式太極推手別具一格,要求立身中正安靜,細膩綿柔,寧靜而不妄動。他的推手不僅手法嚴密,而且招數特別多。吳鑒泉演練的太極拳,除了慢架子外,還有快架子。快架子是一種剛柔相濟、快慢相間的太極拳術,演練起來既輕快又柔和。吳鑒泉不僅精於太極拳,對各種器械,如太極劍、太極對劍、太極刀、太極十三槍等也非常精熟。1914年他在北京體育研究社任教,1927年,吳鑒泉由北京遷居上海,1928年到上海授藝,被上海精武會及國術館聘為教授。1928-1936年,在上海市各屆武術比賽、國術國考及舊第六屆全運會國術比賽中,皆被聘為評判。1930年聘為上海市國術分館董事,1932年任該館太極班教員。1933年起,創鑒泉太極拳社,任社長。它的分社目前已發展到香港,以及新加坡、菲律賓、加拿大、美國等地區和國家。主要弟子有徐致一、金壽章、金雲峰以及子女吳公儀、吳公藻、吳英華,婿馬岳梁,侄吳耀宗等。《吳式太極拳及其防身套用》

王茂齋,王有林,字茂齋(1862-1940)吳式太極拳始祖全佑的弟子,吳式太極拳的奠基人之一。山東掖縣(今萊州市)大武官村人。少時在北京的磚瓦灰鋪學徒,從學於全佑。他生性忠厚老實,為人熱心助人。在師兄弟中居長,極用功。他功夫紮實穩固,身手非凡。自從吳鑒泉、楊澄甫南下以後,他留在北 平傳拳,授業眾多,人才輩出,成為北方吳式太極拳最具影響的代表人物,有“南吳北王”之稱。弟子門人遍及北平(今北京)、山東、東北各地。至今北京的吳式太極拳傳人大都出其門下,形成強大的體系。曾創辦北平太廟太極拳研究會,此研究會是當時太極拳高手雲集之處。

南吳北王

全佑在京弟子中王茂齋令人矚目,他與吳鑒泉齊名,素有“南吳北王”之讚譽。“南吳”是吳鑒泉先生,他1928年去上海教拳,形成了以上海為中心的南方吳式太極拳系。“北王”就是王茂齋先生。至今,以北京為主的我國北方地區習吳式太極拳者,多為王先生的門下。

少時來京,在磚灰鋪學徒,後經營此業。他尊師重教,功底紮實,空松自如,深得全佑大師之真傳。與鑒泉師弟情義極深,在拳理認同上十分默契,深研太極拳藝,敢於突破前人,大膽改進教學,成為北方創業奠基的掌門人。吳鑒泉和楊禹延南下在上海,江南各省發展。王茂齋大師留京發展。名聲大振,在京宗於吳式太極拳者皆為其傳人。王茂齋大師為人忠厚老誠,熱心助人,凡南來北往路徑北京的名士,多去拜訪交流拳藝,互相切磋。有從學者,也毫無保留,如腰中缺少盤纏,盡在大師家中吃住。常有投學試功試功者,有一位到鋪店來買筐,正當王茂齋在櫃內支應,給他幾個筐他都不滿意,一定要架頂上的。王蹬凳拿下,往櫃檯一放,這位買家扶筐而入勁,王老師在瞬間松空後看他一眼,此人被飛身發放至門外跌於街上,此事在京城傳為佳話。

吳圖南

吳式太極拳推手

吳式太極拳推手吳圖南(1884-1989)生於北京,蒙古族。原姓烏拉汗,名烏拉布。原籍遼寧喀喇沁左旗。9歲起,先後從吳鑒泉、楊少侯學藝12年。年輕時,就讀於京師大學堂學習醫學。以後,長期從事武術研究、教育工作,並在考古、文史、心理學、經絡學、養生長壽學等方面有較深造詣。先後任南京中央大學、西北聯合大學、北平藝專等學校教授、故宮博物院專門委員。建國後,曾在北京市文物調查研究組及北京文史館任職,是中國武術協會委員、中國武術學會委員、北京市武協副主席、顧問。多次參加國家體委主持制定的武術教材等審定工作,並任過全運會武術比賽太極拳裁判長。1988年獲中國國際武術節武術貢獻獎。著有《太極拳即(科學化的國術太極拳)》《太極劍》《太極功·內家拳·玄玄刀》以及《國術概論》等。後均收入《吳圖南太極拳精髓》一書中。

楊禹廷

楊禹廷(1888-1982),又名瑞霖,北京人。光緒二十三年(公元1897年)開始習武,先後從周相臣、趙月山、田風雲、高克興習練十路及十二路彈腿、八卦掌、長拳、黑虎拳、形意拳、太極拳等拳術及摔跤。後從高子銘又習八卦掌和太極拳。1916-1941年從王茂齋習吳式太極拳。20歲始,在太廟(今勞動人民文化宮)及志華寺設場授拳。建國後,繼續教拳。建國初,曾倡議成立了北京市武術界聯誼會。1962年到阿富汗駐華使館教太極拳。編有《太極拳講義》《太極拳簡易八大式》《太極拳動作解說》等,1983年經弟子馬有清修訂成《太極拳規範》一書。曾任北京市政協委員、市武協副主席以及中國武術協會委員。

吳公儀

吳公儀(1897-1968),吳鑒泉長子。天資聰敏,勤謹好學,悟性極高。弱冠即代父教學。北京體育講習所首屆畢業生。1924年受黃浦軍校聘請,任軍校學生部及高級班太極拳教官,兼任中山大學體育系講師。1937年,在香港成立鑒泉太極拳分社,擔任社長。抗日戰爭時期,1942年香港淪陷前回上海,擔任鑒泉太極拳社社長。1948年重返香港復社。1954年,在澳門為慈善籌款舉辦的“吳陳比武”中,一交手對方陳克夫即鼻部中拳而流血過多,休息逾時;再因起腳過膝犯規,公證宣布停賽。由此吳公儀及吳式太極拳名噪一時,海外團體紛紛致函邀請。吳公儀命其長子吳大揆於九龍設立分社。次子吳大齊、1954年名動一時的吳陳比武:侄吳大新分赴新加坡、吉隆坡、馬尼拉等地設立分社,並於九龍佐吳公儀(左)大戰陳克夫敦道建立總社。從此,吳氏太極拳風行於東南亞並在海外發展。吳公儀對吳式太極拳在海外的傳播做出了極大的貢獻。

吳公藻

吳氏太極拳宗師吳鑒泉次子吳公藻(1900-1985),家學淵源尤以理論見長,著作甚多。自第一屆北京體育講習所畢業後,任國民革命軍第十三軍教練。1929年於上海精武體育會任教。1933年隨吳稚輝等赴長沙,在歡迎會上表演太極拳,舉座讚賞。得到省長何健器重,聘為湖南國術訓練所教官兼省黨部教席。1934年南京中央國術館舉辦第二屆人國武術考試,宗師任湖南省教,成績斐然。

1937年宗師南下香港,與兄吳公儀共同建立香港及澳門鑒泉太極拳社。1942年香港淪陷前回滬。宗師一生著作甚多,1980年宗師於八十七歲高齡,在香港出版「吳家太極拳」一書,堪為吳氏太極拳之經典著作。

練習方法

練太極拳心理上(思想上)的要求

靜:思想要高度集中,不能有雜念。但是人的思維是複雜的,要使中樞神經系統高度集中,處於單一的興奮狀態,實在不易。那么,怎樣才能使思想集中呢?最簡單的方法就是把注意力集中在如何使自己的動作儘量做得正確。換句話說,就是動中求靜,適樣比較容易見效。久而久之,即可由著熟而漸悟懂勁,由懂勁而階及神明的境界。輕:太極拳中的“輕”,不能因單純不用力來解釋。輕是相對於重而言的。太極經中說:“左重則左虛,右重則右虛”,輕就是不能用“暴發力”,其次是避免雙重。輕也可作“柔”的解釋,“極柔軟然後極堅剛”適就是說明輕的靈活性,輕也不是鬆懈,鬆懈和暴發力均為太極拳大忌。輕是有力不用,所以說“似松非松將展未展”為太極勁。太極拳的動作,手、眼、身法、步法,都介於有力無力之間,呈現將展未展之勢,虛實宜分清楚,才能構成“太極勁”,懂得這個勁,則是練太極拳高級階段,只有在長期鍛鍊中,默識揣摩,才能從心所欲。慢:練太極拳要慢,但不是停頓。慢是相對快而言,慢的原則是要求“貫串”,不能有斷績。太極經中說:“動急則急應,動緩則緩隨”。所以練太極拳時、要求動作前後要街接,所謂“往復須有折迭,進退須有轉換”,使全套動作連綿不斷,節節貫串,動作之間不能有意拖延。一般來說,一套拳大約應控制在25-;50分鐘之間為適宜。鍛鍊有素的人,每次打完整套拳的時間,基本相同,這就是功夫深的具體表現。切:即是認真的意思。練太極拳需要切切實實地下功夫,不可草率行車,無論哪個招式,都要做到準確。虛實要分清楚,動作避免欠缺,立身須中正安舒,“邁步如貓行,運勁如抽絲”。切的另一個意義是研究,練拳時不研究,練後要回憶,哪個拳式練錯了,今後再練時要更正。這就是切、磋、琢、磨的工夫,如此下工夫則進步快矣。

吳式太極拳推手

吳式太極拳推手恆:就是“定時”、“定量”,首先是持之以恆,無論是嚴寒或酷暑都不能間斷;其次是定量,根據各人體質和時間,制訂相應的時間和運動量。時間輿運動和量均需逐步加強,才能逐漸提高水平。總之,靜、輕、慢、切、恆五個方面的要求,是相互制約,相輔相成的。在練太極拳時,只能並存,不能偏廢。

練太極拳生理上身體上的要求

練太極舉生理上的要求和和心理上的要求,構成一個統一的整體,心理上的要求屬於精神方面:生理上的要求則要落實到身體各部位。(一)虛領頂勁,(頂頭懸)十三勢行功心解中說“精神能提得起,則無遲重之虞,所謂頂頭懸也”。練太極拳時要求頭部正直,下頜稍向內收,但不能用力收,否則僵硬,頸部要靈活,但不能晃動。這三項要領構成“虛領頂勁”。無論身如何轉動,這個姿勢不能變動。(二)涵胸拔背:涵是向內收斂之意。練習太極拳時尤忌挺胸,挺胸易於導致軀乾僵直,影響氣的上升,壓胸易使閉氣,此二者皆不合太極拳的練氣方法。涵胸是胸微微沉下,肺則向下開張,肺活量自然加大,氣則沉丹田矣。拔即向上提的意思,拔背是用頭將背微微提起,有了虛領頂勁,背部自然提起,使脊柱垂直,則中樞神經安定,所以,涵胸與拔背是相連的。作好虛領勁和涵胸拔背。則滿身輕利矣。(三)沉肩墜肘:沉肩垂肘與涵胸拔背都是互相關聯的。肩不沉,則胸廓以上皆受束縛。墜肘也是重要的,肘不墜肘則動作遲滯,力不能長,兩脅失去保護。(四)松腰垂臀:練太極拳腰部是重要的,故有“命意源頭在腰隙”之說。松腰就是要求腰部要輕鬆,使身體動作運轉輕靈。因為太極拳的運動變化皆繫於腰。腰松關係著身體的下部著力,不致有頭重腳輕之弊。垂臀就是臀部不能突出,突臀會造成松腰的障礙。(五)裹襠含腚:裹是包起之意,裹襠是大腿肌肉由外面向襄面包裹,臀部不翹,肛門自然向上提,稱為含腚。(六)尾閭中正:是頂頭懸的延續動作,只要頂頭懸做好了,脊柱自然會正直。做到了虛領頂勁與尾合中正,就能使全身處一種興奮狀態。(七)氣沉丹田:氣沉丹田就是使橫膈膜下沉,成腹式呼吸。這種呼吸方法能促使呼吸飽滿,精神振奮,有利於動作順遂。

行氣法

練太極拳要求練心、練氣、練身、三結合。十三勢行功心解所講“以心行氣,務令沉著,乃能收斂入骨。以氣運身,務令順遂,乃能便利從心”。這裡所說的心,不是血肉之心而是指大腦皮層的思維活動,近似於通常講的“以意領氣之意”,但心和意還有區別,拳諺講的“心動意動”說明心和意之間是主從關係,心為主導,意隨心動,致於以心行氣的“氣”也可以分為二種,一種是有形的呼吸氣體,一種是無形的元氣。適二種氣也有關聯,練拳時首先要呼吸平穩。要保持常時呼吸的次數和呼吸的深度,久之自然成為深呼吸,是練太極拳的自然發展,而不是故意造成的。元氣是人身的元陽之氣,也就是“以心行氧”之氣。元氣充足。則人的精神飽滿,聲音洪亮,體格強健,年老不衰;元氣消耗過多,則人精神不振,聲音喑啞,體格衰弱;元氣耗盡,人即危矣。中醫所謂調和氣血,這個氣就指的是元氣,元氣衰了,用藥滋補就難以奏效。太極拳的特點是由動中生靜,靜中養心,以意行氣,而達到鍛鍊身體的目的。練氣的要求,首先是使呼吸平穩,由平穩而達到深呼吸,不可故意改變平穩的呼吸方式,用靜、輕、慢、切、恆的方法練習太極拳的功架,久而久之,動作自然配合呼吸。十三勢行功心解上講的“能呼吸然後能靈活”,能呼吸自然能養元氣,元氣自然沉到丹田,達到增強元氣的目的,自然能運到周身,也就是“氣遍周身不少滯”的目的達到。以上各節都有關聯,要深加體會,自然貫通,達到延年益壽,非作枝梗之末也。

特徵與體用要義

吳式太極拳的特徵

吳式太極拳的特徵可概括為:功架緊湊、安靜自然、招勢嚴密、細膩綿柔,符合太極陰陽理論。具體體現在修煉時必須注意:(一)中正:每一個姿勢務求端正,最忌偏斜。重心必須穩定,開合必須講究虛實對稱。尤其是三盤(胸臂以上為上盤、腰胯為中盤、腿為下盤)功夫必須協調。要注意以腰胯為全身之樞紐,下盤是基礎,上盤則以頂頭懸(虛領頂勁)作為綱領。中正即《十三勢歌訣》中說的“尾閭中正神貫頂,滿身輕利頂頭懸”。(二)安舒:安舒的要領就是自然,切忌牽強。要求“神清氣和、體靜身柔”。練拳時必須排除一切干擾,動作要柔和、舒展,呼吸要平穩、深長。我想在這裡提出一個非常重要的問題,我們常常可以聽到人們說,練拳要“放鬆”,應該指出,正確的提法是“似松非松,將展未展”。這是太極拳的一個重要法則。我們常說的“太極勁”,即是出於“似松非松,將展未展”。也就是《太極拳論》上說的“得機得勢”。做不到這一點,就會導致“身便散亂”,弊病出於腰腿。安舒還有一個重要的法則,即是“氣沉丹田”。如果在練拳中達不到安靜的要求,也就無法做到“氣沉丹田”。(三)輕靈:練太極拳必須遵守“輕靈”法則。《太極拳論》開始就說:“一舉動,周身俱要輕靈,尤須貫串。”輕靈是相對於重濁而言。這是太極拳區別於其他武術的最為重要之處。在《太極拳論》中有“一羽不能加,蟲蠅不能落”的提法,足以解釋“輕靈”的重要性。這兩句話的意義何在?眾說紛紜。我個人認為:這兩句話的含義是指以輕靈為法則,在練拳中產生的“靈敏度”。就像一台靈敏度很高的天平一樣,在天平的一側,加以不同的重量,即有不同的反應。精密度越高的天平,反應越是靈敏。(四)圓活:一般練太極拳者對“圓活”的理解都有偏頗的一面。圓活所表現的,絕不僅是“形(即拳架)”的一個方面。形圓,僅是學拳的初始階段,但也不是三五年能達到的;意圓,則更難也,這個階段並不是人人都能達到的。我將這兩個階段譬喻為“升堂、入室”。能練到“神圓”的,則是鳳毛麟角。圓活的評判標準1.無使有缺陷處;無使有凹凸處;無使有斷續處。2.動之則分,靜之則合。無過不及,隨曲就伸。立如平準,活如車輪。 3.以心行氣,務令沉著。以氣運身,務令順遂。意氣須換得靈,乃有圓活之趣。這三個階段是必須跨越的,否則,就無法談及圓活。

關於太極拳的體、用問題

作為武術,太極拳必然要涉及體、用兩個方面。《十三勢歌》說:“若言體用何為準?意氣君來骨肉臣。想推用意終何在?益壽延年不老春。”這個定義是非常準確的,充分說明體與用的表里關係。實際體與用均有表里兩重意義。簡單地說,即為“蓄勁與發勁”的關係。“以心行氣,務令沉著,乃能收斂入骨”是蓄勁的過程;“以氣運身,務令順逆”是發勁的過程。我們先討論“體”,基礎是“盤架”。1.盤架“表”的體現,即形於外的。前面我們已經討論過,盤架必須遵守的法則,即中正、安舒、輕靈、圓活。功能是強健筋骨,調和氣血,神舒體淨。其目的就是本身的修為和功力的較量。 2.盤架“里”的體現,即行於內的。即修身養性,益壽延年,明心見性,固精提神。練太極拳講究一不用氣,用氣則滯;二不用力,用力則斷;三不用法,用法則盡。這裡所說的“氣”是指“努氣”。“法”則指主觀的、不合規矩的陋習。對於初學者來說,不能沒法。所謂沒有規矩不能成方圓,不以六律不能正五音。無法則是指自然的最高境界,也就是“因敵變化示神奇”的境界,即所謂“天人合一”。

吳式太極拳的體與用問題歸納

1.必須注意陰陽消長與動靜變化之間的關係,也就是虛實的變化。動靜互變而無遲滯之弊”。

2.始終要保持中正、安舒的原則,所謂“立如平準,動如車輪”。尤其是要注意不要犯“雙重”的弊病。關鍵必須時刻注意“頂頭懸”。

3.必須注意氣的運行和呼吸之間的關係。《十三勢行功心解》說:“能呼吸然後能靈活,氣以直養而無害。”又說:“行氣如九曲珠,無微不至。”所以在練拳時,呼吸必須均勻,深長,頻率要一致。從我個人的經驗和體驗來評價太極拳,應是最好的“有氧運動。”關於“用”的方面,作為技,太極拳有其獨到之處。就是“以柔克剛”“四兩撥千斤”。具體地說,就是“十三勢”的套用。 如何理解“四兩撥千斤”?實際上就是“槓桿定律”。太極拳之應敵,不接觸對方之重點,而移動其支點,使其失去重心。舉例來說,在推手中,最為重要的就是“勁”。勁的套用即是在力與力之間建立一個“緩衝區”。換句術語來說,也就是“聽勁”。“勁”的套用方法,也就是《打手歌》中講的“粘連黏隨不丟頂”。我不認為剛勁是太極拳主勁,剛勁是一個個性的表現。無欲則剛,柔才是太極的主導。 勁在物體上找到一個支持點,就足以支持和抗衡其他力量。但力與力之間不能有間隔,有了間隔就有了空隙,無法利用其巨大的力量,這就是太極拳理論中所講的“斷”。斷是練太極拳的大忌。所以《太極拳論》說:“若將物掀起而加以挫之意,斯其根自斷,乃壞之速而無疑。” 勁的建立重要的就是“頂頭懸(虛領頂勁)和充實丹田氣”。屬於內在的修為。外在的則是“粘連黏隨,不丟不頂”。總之,勁是蘊之於內的修為。所謂“專主一方,支撐八面”。這種修為必須有牢固的基礎。推手是太極拳在“用”的方面一個獨特的、非常有實用價值的方法。它是一種高級藝術,我們通常稱之謂“太極拳問答”。也就是通過推手來體驗二者之間的功力,其具有非常獨到的實用價值。學者必須努力下功夫,才能體會它的真諦。

吳式太極拳推手

概說

太極拳除按一定的要求,姿勢練拳架式之外,還有兩個人的對練和套用技術,這就是太極推手。用繃、履、擠、按或采、列、肘、靠的要求來完成動作和達到目的。因此也稱四正推手或四隅推手,實際是推手的四組動作。太極拳的盤架(練習拳式)是練“體”(練習自己的重心平衡穩固),而推手則是練“用”(練在自己的重心平衡穩固情況下去牽動對方的重心,使其失控)。練體、練用是太極拳運動的兩個不可分割的部分,不可失之於偏。尤其是練推手不應當像“頂牛”“撥河”、摔跤、拳擊那樣用力去推、拉或打擊對方。而是用太極拳的“沾、連、粘、隨、不丟、不頂的方法來應付對方的來力,借力使力,用對方的力打擊對方的重心。使彼讓我拿起,使彼被我放出。通過經常的練習推手可以達到體膚感覺靈敏、動作變化順隨的“懂勁”階段,同時也能學會“部勁”、“化勁“和”“放勁”。由懂勁之後再努力學習、互相砌磋、共同進步。達到默契揣摩漸至“從心所欲”的高級功夫。這樣,不但能健身、長壽,還能防身、禦敵。而更重要的是能夠闡發出太極拳奧妙高深的功夫和優越寶貴的科學道理。

動作解說

吳式太極拳推手

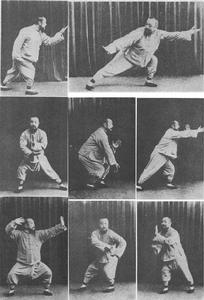

吳式太極拳推手(一)單人推手法 也稱個人打單輪。為了敘述方便,也為適合單人練習(熟習動作,掌握重心,體會手法、身法),現將“上手”(甲)的動作解說如下:從太極起式(預備勢)開始,先做左抱七星。1、擠 (1)右掌向前推出,左腳落平。沿左腳的里側而進。同時,左掌隨之下落,微回收,左臂與肩平,成半圓形。右掌繼續帶動重心前移,弓左膝,由坐式變為弓式,右掌推至左脈門處,右食指尖對鼻尖,眼從食指尖上方向前看,意在右掌心。 (2)左臂松腕,垂肘,左指尖由下沿半圓弧形向左前舒伸至臂直與肩平,掌心翻朝外,在左腳小趾外的前上方。同時,右掌隨左前臂之後,由指尖向前舒伸,手指貼於左腕。視線隨右指移動,帶動身體微朝左前轉動,意念由右掌心移到右指尖。如有對方打輪時,左掌至左前之後可接對方的右肘。2、履 (1)松屈右膝,重心後移由弓式漸變為坐式。同時,雙手向上立指尖,松肘,掌心漸轉朝前。右掌前領向右上方移動,左掌後隨,距離一前臂之長,兩肘皆屈,前臂上立。意念在右掌心。 (2)右掌繼續向右後轉,上臂要平,前臂要立。左肘往左掩,從胸前而過,左掌向右外移。兩掌心朝右,視線先隨右指尖,過身體扣線後改隨左指尖,同時,隨重心後移,身體向右轉至胯與肩(胸向)朝右前方。意念也隨視線由右掌移至左掌心。3、按 (1)右腿和腰部放鬆,尾間向右腳跟微落,同時,左掌心轉向左一,右掌隨之,距離不變。松雙肩,兩上臂下垂,兩前臂平。身體亦隨重心微下而轉朝正面,意念在左掌心。如有對方打累時,兩手之高低可隨其臂。 (2)兩肘舒松,左掌繼續向左後下移,右掌向左下舒伸。視線先隨左手,過中線後改隨右指尖,帶動身休向左轉至胸向朝左前方,意念也由左掌移至右掌心。4、繃 (1)向前上揚左掌。右掌小指向上相隨,掌心轉朝外,在左掌至中線時,右掌即上至左腳尖前的上方,意念在右掌心,左腳落平。胸向朝正前。 (2)左掌繼續向前伸展,掌心轉向後,弓左膝,重心前移變成弓式,身體隨左掌微偏右轉。同時,右掌上至中線後,拇指貼於左肘彎處,其餘四指貼於左前臂。祖母先隨右手,右手過中線後改隨左指尖動。意念也由右掌心改移左掌心。 第二輪的“擠”;在“繃”的動作完成後,雖是左腿在前的弓式,但右掌還是向左腳尖的上方推進,右食指尖對鼻尖。左臂松垂與肩平,成平圓形,脈門處貼於右掌心前。同時,左膝微前下松,膝尖對左腳尖,尾間對正腳後跟。以下動作都相同,循環進行(如果從左抱七星開始,則左右肢體互換)。個人打單輪的要領: (1)步法要正,尺寸適度,不管上身做什麼樣的動作,雙腳不能挪動。 (2)身法要穩重,進退時都能達到單腿承重。前進時承重腿的膝尖不能超過腳尖,後退時尾閭不能超出承重腿的腳跟。 (3)手法要輕靈,肩、臂、肘、腕、手都要放鬆,不能僵硬。由手帶動的周身活動要在到最大的幅度。例如:雙手斜後上履時,腰胯扭轉到低頭時可以看見後腳跟。斜後一按時,也是如此。

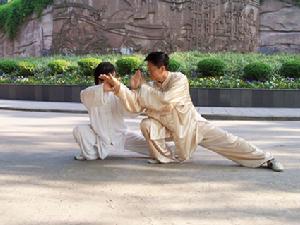

(二)雙人推手法(亦稱打輪)兩人相對而立,上手(甲)朝南,下手(乙)朝北。距離三腳。兩人前腳落平時腳心在一條線上。 甲(左側)乙(右側)5、預備勢 甲:左正步坐式,出右腳,右手在前;左手貼在乙的右臂彎處。乙:同甲。兩人左腕以下交叉相貼;左手都貼在對方右臂彎處。6、擠對按 甲:左掌心向乙的胸前,隔著右前臂打擠。順著乙的腹前,右腕、前臂下垂後,再伸至乙的腰胯左後側,貼乙的左肘,左掌隨乙的左腕動;同時,隨右手之動,右腳輕落平,變弓步。乙:左掌心扶甲的左腕向在後下行。右掌心翻向下,按甲的左肘向左下采;同時,松腰,尾閭下落,對著左腳跟,身體向左轉,胸向轉朝西北。7、履對繃 甲:動作同打單輪,只是在重心後退的同時,左腕貼乙的左腕往左方後履。右掌心扶乙的左肘向左履。胸向轉朝東南。乙:動作同自己打單輪。只是配合重心前進的同時,兩人左腕相貼之處往外上行。右掌長甲的左肘,向甲的右耳上繃過中線後,左肘對著甲的胸前。右掌心扶於臂彎處。8、按對擠 甲:動作同打單輪。只是當乙的右掌向前打擠時,甲要松腰、涵胸。同時右掌心向下翻轉,按乙的左腕,左掌心亦下按乙的右肘。右掌向右後下移動,左掌心向右移動。胸轉向西南。 乙:動作同自己打單輪。只是左臂不隨甲後履,用右掌心向甲的胸前打擠,左前臂下垂,從甲的腹前向左前下方舒伸,貼甲右肘;右掌隨甲右腕動,右前臂貼近甲的右側腰胯部位。同時,右腳落平成弓步。9、繃對履 甲:動作同打單輪,只是在乙後退時,右腕貼著乙的右腕向前上起,左掌心扶乙的右肘,隨即向乙的左耳處繃出。手過中線後,右肘對著乙的胸。左掌在右臂彎處與乙扶自己肘的左腕相交。 乙:動作同自己打單輪。只是在隨甲向上繃進之時,重心後退;同時,右腕貼甲的右腕往右上後繃。左掌心扶甲的右肘向右外轉。胸向朝東北。 下一次的擠、繃、按,繃則是循環連續進行。10、改換手與腳的方法:上述說的方法是甲的右腳、右手在前的順步。乙是右腳、左手在前的拗步。如要改換手可用第一種方法,改換腳用第二方法。 (1)換手方法 甲:做完按的動作後,不上繃。左掌心扶乙的左肘,右腕貼乙的右腕,向乙的腹前推去再移至乙的右胯之外。同時,弓右膝成右弓式。隨後即再做右後上履的動作。 乙:做完擠的動作後,不回履,而是右腕貼甲右腕,左掌心扶甲的左肘,隨甲的雙手推進,重心後奶;同時,雙手向右後下履。再做左前上繃的動作。 (2)換腳方法 甲:在做繃的動作,趁重心前進,虛左腳,抬腿向前邁一步,成右正步坐式,左腳落平,腳跟在乙的左腳尖平齊處。隨即弓左膝做左手打擠動作。同時,成左正步弓式。 乙:在做履的動作,趁重心後退時,回收右腳,向後退一步,成左正步弓式,隨即再後移重心變為右正步坐式,隨甲的打擠而做按的動作。

說明

(1)擠、履、按、繃循環不止,實際變成兩組繃對履、擠對按動作。甲擠乙按,甲履乙繃,反之乙做甲的動作時,甲則做乙的動作。兩人除一人順步,一人拗步外,手法、身法的動作完全相同。因此可互相參照,換手、換腳方法亦是如此。(2)太極拳是講“彼不動,乙不動”。但在練習打輪時,則應該有一個人先動,從形式上看擠、繃是向前的進攻形,履按是向後的退守形。所以做擠繃者應先動。或者兩人商議好這次你先動,下次我先動。雙人打輪要領:除應遵循個人打單輪的要領外,還要做到周身放鬆,動作輕靈,千萬不許用力使勁或肢體僵硬,要用意念引志肢體很輕鬆地完成動作。仔細用心留意,體會互相接觸處的體膚感覺,“聽”出對方來力的方向、速度。及時作出正確的判斷,同時也完成相應的動作。兩人都按照要求做好規定的動作,循序漸進,日久天長,自然而然地能使“功夫”加深。最後說一句話。經常說的“水到渠成”,假如不付出做堤的勞動,則迅猛是達不到預期的效果。做一切事都是如此,練武修文亦是如此。練太極拳更要有耐心、細心、恆心,堅持下去,多盤拳走架,先練“知己”的功夫。多打輪推手再練“知彼”的功夫。盤拳既是基礎也是套用,推手既是套用也是基礎,這是太極拳兩個相輔相成的兩種訓練方法。不能顧此失彼。即便是為了健身養生,照此進行也能情趣倍增,互相切磋共同進步。太極拳能夠被動病延年,但也不是僅僅學會了一套拳,就可以照貓畫虎地比劃,或者知道了怎樣動作,就能得到“養生之犬”。只有開長日久地經常練習和不停地運動,才能獲得“功夫”。所謂“功夫”就是認真練習(力),持之以恆(距),力×距=功,世上沒不有勞而獲的。按照規矩認真地堅持下去,仔細鑽研,不但能達到目的,還能進而懂得太極拳既是一門高深的學問,又是一種未被開拓,而又應當是特別努力探索的科學。

修煉十三要

不要用無謂的力

吳式太極拳推手

吳式太極拳推手一般太極拳家對於不要用力的解釋是:常人本來具有的力是拙力--叫做浮力,並不是真力(既內勁)。拙力的存在妨礙真力的產生,所以必須把拙力化勁,真力才會產生,但不要用力並不是化去拙力的方法。所謂拙力與真理者,即前者指動作時有無謂的用力,構成體力散亂,而後者指動作時力量集中的現象,所謂不要用力者即再不作無謂的用力而已。什麼是無謂得用力?即這種力的現象,都是無謂得用力,它能導致體力分散,降低動作的效能。在拳術上的無謂用力,第一增加體力的消耗量,使身體容易疲勞,不能長久的運動。第二因為體力分散,再需要用力部分便不能用處很多得力,致使不能充分發揮技能。解除無謂用力,其方法就是在運動的時候,要記清要用力的部分和不要用力的部分得分界,在不需用力的部分覺察有力的現象時,立刻以對於行動來說絕對不會發生任何有益的影響。比方說:步行時的兩手,寫字時的兩腿,都沒有用力的必要,假如有用力意識使它鬆弛,這樣,時間長久了便不會再有無謂得用力的現象。體力便可漸漸集中,因為一般人平常對此並不注意,明明只要一手用力的動作,常會出現全身用力的現象。因此,初學的人必須再開始運動之前,保持全身鬆弛的狀態,除支撐軀幹的力量外,其餘肢體不許用力,先知道不用力的現象,然後慢慢地在運動中細心得體會,應該用力與無謂用力得分界。太極拳開始的預備式,其的就是這個作用。

不要犯雙重的弊病

在太極拳最忌犯雙重的毛病。兩足同時用力著地使身體的重心平均作用於兩足叫做雙重。反之兩足同時用力,但身體的重心卻完全支持於一足,是另一足的用力和軀幹的用力相平衡符合於力學上支點的原則,便不是雙重。這是普通對於雙重的解釋。不過,在太極拳中虛足並非無力,只是用於空處,所謂虛足有力,只是意念而已。王宗岳所謂偏沉則隨,既指虛足無力而言,與雙重同屬一種毛病,所以它又說:虛非全然無力,實非全然占煞。學者對於此點如不能認清,則雖無雙重之病,邊又會犯偏沉之病,其實這兩者都是犯不得的。以上是對雙重簡單說法,其實雙重是一種現象並不是形式,是指全身的任何一部分,在任何時間只要發生呆滯現象,就是犯了雙重之病,極易被人打出。如果使身體任何一個部位很迅速地連續不斷地有虛實變換,使實的部分在一時間用意識使它變虛,便不會被對方拿住或打出。拳論所謂左重則左虛,右重則右渺就是指這中變化倏忽,虛實變幻不已而言。至於練習去除雙重之病,可由大而小的去練,當練到精微時可使每一方寸的地方都能不犯雙重之病,甚至於一指之微不犯雙重之病,這樣精密的練法,初學者不宜操之過急。起初還是從形式上捉末,由淺入深,慢慢鍛鍊﹑領會,逐步達到不犯雙重之病。

頭

頭在人的身體中極為重要,因為人是一個有機體,頭部是高級神經中樞(大腦),人的一切行動,都是通過大腦來指揮。頭,以如稱之定盤星,為周身之主宰,前進後退左顧右盼等行動,均以它為準繩。例如,眼觀六路耳聽八方之能鼻之呼吸口之出納等器官,也操之於大腦。所以在練拳時頭部需要保持自然正直,不要偏斜,要有輕鬆靈活之意。如此則精神振作。眼不要怒睜,眉不要縐縮,口宜閉不宜張,不要用力咬牙,要用鼻呼吸。總之,頭部主要作用是提起精神。其作法是要時刻注意尾骶骨與鼻尖上下成一直線。同時,兩眼平視前方。這樣,也就做到尾閭中正、神貫頂滿、身輕利頂、頭懸的要求了。

肩

肩部需要鬆開,我們時常見到手上所發出的力量沒有肩臀等部位的力大。有人說是由於體力不能集中,所以面積較大的臀部和肩才會發出較大的力。然而一些練到相當熟練程度的人,也仍舊不能運用兩手,甚至有些人身勁練的很好,手上卻一點力也發不出來,這種情形對練太極拳的人最能感受得到。這是什麼緣故呢? 這完全是肩上的毛病。須知身體是發勁的機關,兩手是發力的工具,力從身上發出,必須經過肩的關節,然後才能集中到手上。假如肩的關節阻滯淤塞,力量便不能通過。必須使肩關節骨膜靈活,筋絡引長。要達到這個目的,只要注意松肩就行了。松肩的方法可分作兩部分: 第一部分只要注意兩肩鬆弛。可是話雖如此,實行起來,卻很困難。比如一舉起你的手,便會感到肩部極度緊張,需要加以長久地注意才能糾正,才能鬆弛,當然兩肩為維持兩臂的上舉,肌肉的緊張是必然的,此處所謂鬆弛是指減少肩的緊張程度而言。第二部分在練時有意識使兩肩降下去,同時把兩肩的肱骨頭(即肩頭)向兩側伸展,有把肩部拉開之意。前者在骨膜靈活,後者能把筋鍵引長。不過,這非長久鍛鍊,不易收到效驗。聳肩是不良姿勢,具有這種不良姿勢的人,胸部緊束,會感到不舒服。同時,聳肩會影響動作的靈活性,希望加以注意。糾正的方法很簡單,只要能把肩部鬆開,聳肩的姿勢便會自然消失了。

肘

集中的體力通過肩部,還需要通過關節,才能達到手上,假如兩手發生阻滯,則其情形正同肩部的不能同利一樣。一般人的兩肘,又如兩肩一樣常犯阻塞的毛病,因此,非加以訓練則不能通利不能完全達到隨意把體力運用於兩手的目的。訓練的方法就是注意沉肘。肘在手臂的中部,就是肱骨和撓骨及尺骨相連線得一個活動關節。沉肘是使肘下垂有投物在水中叫它沉下去的感覺,但忌明顯地露出下沉的形式,這是初學者應該注意的。這雖是一個很簡單的原則,不過在缺少它時,發勁就會感到不通利。

手

太極拳用掌時多,握拳時少(只有五拳)。伸手切忌僵硬緊促,手指要有舒展之意念(不要用力張開,只是有舒展之意念),掌心要有突出之意(不是用力突出掌心,而是想像掌心向外突出)。在握拳時,亦不能用力,需要有鬆柔之意,只要從小指、無名指、中指、食指依次捲曲使指尖與手心相接觸時,以拇指梢節壓在食指及中指的中節上就行了。所謂太極拳的拳是空心拳,就是此意。

胸

胸部略有內含,使有含蓄之意。目的在解除胸間的緊張,增強彈性。猶如貓在捕捉老鼠時必使身體儘量捲縮,猶如我們在舉行跳躍運動之前,胯、膝、足三部關節必作屈曲一樣,假設不如此,即不能實現撲出與跳起的行動。含胸的作用正是如此,不能含胸,便不能把體力發射出去。所以決不可能使胸部在形式有挺突、縮進等緊張的現象。 一般初學的人,對於這一點沒有認識清楚。認為含胸的含字,有含容的意思,便極力使胸腔明顯地向內吞縮,結果練成胸腔內凹的狀態。於是有人以為含胸足使心肺受到壓迫,是一種違背生理衛生的姿勢,因此,對太極拳的功用表示懷疑,這是一個誤解。順便在這裡指出,有一部分初學的人,以為含胸的作用在使氣沉於氣海,重心下移,身體得以穩定,這種說法不能算錯,但含胸的真正作用並不在此。而且根據生理常識即下腹部不起呼吸作用,那么氣怎么沉向氣海呢?其實這不過是因含胸而使胸部鬆弛以後的一種現象。還有一部分初學的人,則認為含胸的作用,純為使胸部鬆弛,這也是不夠的。含胸則因胸肋間的緊張盡去,肺腑得以自由平衡的發展。所以練太極拳的人常較一般人呼吸深長,這便是一個很好的例證。含胸的練法,並不是一個固定不變的姿勢,就是當胸部覺得一有緊張時,即以意念想著從兩乳頭往下好像有股熱氣向下走似的,走至肚臍以下,這時便會感到胸部的緊張自然消失了。同時還會感到胸中舒坦,腹內暢快!這正符合虛其心,實其腹的要求,這也是任脈疏通運行的一個途徑。所以說含胸這個規則,在太極拳中是相當重要的,學者應加以注意。

背

吳式太極拳推手

吳式太極拳推手拔背的作用和意義,不是所有學太極拳的人都能清楚的。如有的人以為把肩背有意識地向上抽拔,就是拔背,還有些人把拔背理解為一種前俯的現象,結果養成肩背肌肉的緊張,甚至造成駝背縮頸等不良姿態。正確的拔背姿勢是有意識的解除肩背肌肉的緊張,就是在思想上想著大錐(即脊柱最上的第一個骨節)的周圍,約有一個手掌大小的皮膚,能與貼身的衣服相互貼在一起就行了,這是拔背的練法,在形式上即不前俯後仰,也不左歪右斜,背部顯出略具弧形的狀態,這是拔背的姿勢。其功能是使脊柱端正,不受肌肉牽制與阻礙,恢復其生理上本來的狀態,使其盡軀幹支柱的作用,身體因之能自然而靈活。所以,拔背本是一種自然的姿勢,不是勉強造成的,是軀體本來造成的,不是違背生理的。孩童都是拔背的姿勢,至成人則因平日行動的姿勢不正,已失去脊柱正常狀態態,以致不能保持本來面目,非經一番鍛鍊,才能恢復原狀(即拔背的姿勢).拔背與含胸的姿態,矛盾而又統一,是符合辯證規律的。

腰

太極拳對於腰部是特別注意的。太極拳第一步功夫,即求身體完整,是從頸至足周身一家,上下相隨,進退一致,避免兩橛的現象。而松腰的作用,即在於此,因為人體上下肢的分界,以腰部為樞紐,全身之不能完整,大都是不能松腰的毛病。松腰的時候,腰脊應該端正豎起,不能因腰圍下墜而彎曲,同時只能用意識的下垂,不能有用力的現象。否則,非但不得松腰之益,反養成彎腰習慣,或脅緊張的毛病。還有些人往往喜歡緊束腰部,這是非常不衛生的舉動,假如不把這種不良的習慣改正,就不能達到松腰的要求。松腰猶如物體下垂,惟須要求自然,要注意腰部的鬆弛,又後面到前面整個腰部的肌肉不許有絲毫緊張的現象,只要集中意識是小腹收斂則腰部自然下垂,這就是松腰的練法。松腰的顯著作用,是在任何情況下都可以穩定中心。如身體受到外界環境的影響而處於搖擺不定之時,只要用以念一想收小腹,即可使身子恢復到安穩的狀態。

臀

臀部的向外突出,使人體固有的現象,但在練太極拳時,就對不能突臀或扭臀,不僅如此,即像常人臀部那種稍微突出的現象,也不能讓它存在。因為臀部的突出,影響我們在運動時全身的統一,是上下隔絕而成為兩橛,從而減少身體靈活的程度,失去拳術大部分的作用。和突臀起完全相反的作用的既是收臀。收臀這一規則的重要性與含胸、拔背占同樣地位。我們知道有些難於進步的學者,就是不懂得收臀所致。收臀就是有意識的使臀部向內收縮,使之與背之向下部相平,在外面一點也看不出有突出的痕跡為止。初學的人,有時分不出突出與不突出的區別來,當已經注意到收臀而不知是否已經進到收臀的程度時,只要先使臀部明顯突出,然後收回,便可看出它的差別了。還應該注意,不要為了收臀,就將小腹繃緊或臀部用力前收,這不僅破壞了呼吸自然,而且也影響下盤穩固。正確練法是先儘量放鬆臀部和腰部的肌肉,輕輕的使臀部肌肉向外向下舒展,然後再輕輕向里微微一收就成了。但在思想意識上要存有一種想像力,就是想著臀部的下邊好像有一個大包袱皮,將自己下半個身子包住,向上兜起來似的。或者,想像自己的身子被包在一個雞蛋殼裡面似的。這樣做即能使全身處於自然狀態,又可以保持身體的平衡穩定性。

跨

我們先要明白跨的部位,在生理學上所謂的跨系指股骨的上節,大腿的摺疊下陷處。跨的作用是保持步子進退一致。跨的練法是進右步時,右跨回抽,左跨前挺。當左步時,左跨回抽,右跨前挺。當退步時與進步的方法相同,但方向相反。此法熟練之後,即可達到邁步如貓行,虛實好分清,連綿不斷,節節貫穿等要求。這樣一個好像很簡單的動作何以使身體中正?學者能依著上述方法實驗一下,立刻就會明白。根據生理學我們知道,骨盆如盆狀承托軀乾,骨盆端正身體自然端正,而骨盆的端正如否,取決於兩跨能否平衡,也就是說要做到腿動跨不動,所以要注意抽跨,身體便能自然中正了。由此可見,骨盆的作用雖然十分重大,但須知骨盆與腰,臀,跨等部有著極為密切的聯繫(即骨盆承托軀幹,骨又承托盆骨就這樣一層托一層地相互聯繫著),所以才能起到相當大的作用,如對腰腿的靈活,下盤穩固等鍛鍊效率都會提高。

襠

襠的位置是在腎囊兩旁,襠處的肛門和會陰部分是人體薄弱環節之一。所以在太極拳運動中,採取了吊襠和裹襠兩種鍛鍊方法,用來改變人體這一薄弱環節,吊襠與裹襠有什麼不同?裹襠不是形式上的動作,是以意識使兩腿有對向包裹的意思,同時膝關節微微內收或外開,但最終要使膝蓋尖與腳尖形成上下垂直線,這時自然會達到襠開一線和襠要圓,圓則穩之目的。這是裹襠的練法。 所謂襠開一線是指兩大腿要開襠,不要開大,只要意念一想開襠即開成一張線縫就夠了。因為襠開一線之後,兩腿中間好像變成圓形,襠圓之後,下盤能穩固,上盤也輕靈,所以在開襠的當中還應注意會陰要虛,小腹要實。這時身形迴轉動作更加靈活。同時,兩腿進退成為有秩序的。裹襠的作用,在使兩腿保持緊張姿態,如襠不裹,兩腿便散亂,進退不能自如。 總之,裹襠是鍛鍊下肢不可缺少的一個動作,缺此便沒有步法有序移動。

腿

太極拳對於腿部的要求,首先,要做到虛實分清;其次,要做到動作輕靈且有柔韌性;第三,要做到平衡穩定。因為腿和腳的動作,需要依據拳式的屈伸,而做前後、進退、上下、起落之狀態,所以兩腿在變換時要求靈活,步法要分清虛實。承受體重的腿為實,另一腿為虛。只有做到虛實分明,動作才能穩定靈活,進退轉換變化自如。同時,兩腿兩腳要平均調和,即輪換運動,交替休息。腿和腳的作用很大,每個姿勢動作,都需要這兩個部位來支持。可以說腿是支撐身體根基,也是勁力發動的要源。腿所起的重大作用,都要通過胯、膝、腳三個主要部位來完成。拳論雲其要在腳,發於腿,還有襠開於胯、縱之於膝,蹬之於足,腳打七分手打三等說法,說明了太極拳在技擊發功時,手只占三成勁,主要是依靠腿和腳的作用。由此可知腿的重要了。腿和腳和練法,要根據松跨、提膝,腳心空的要領進行練習。 所謂胯要松是為了使關節周圍較緊的韌帶達到鬆弛,之後在做踢腿的動作時,會覺得靈便。對於膝關節就時刻保持輕度屈曲,這樣做能使膝關節隨時隨地起到彈性作用。在我們日常生活中都可以進行松胯提膝的鍛鍊,如上樓梯或上台階或遊園登山時,只要在思想意識上一想松胯提膝那么,立刻會感到全身輕鬆靈活,則上的既快又不費力氣。 當下山或下樓時套用何要領?從高處往下時就不能用松胯提膝了,而要用胯和腳的變換關係了。具體的做法是用意念想到哪裡,哪裡就放就行了。如這隻腳剛剛落地時就應從這隻腳的腳掌開始想起,往上想到胯再從胯往上松到腳,這時那另一隻腳便會自動地向前邁進,而在這時候,應將意念轉移到又剛剛著地的這隻腳掌上,往上想到胯,之後再想到腳。為樣循環輪換交替著想,使兩腿很平穩自然地完成從上到下的互動運動。 以上13個規則,乃練太極拳時身體各部位極重要的基本姿勢。

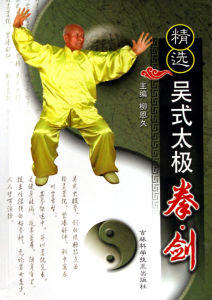

同名圖書

基本信息

吳式太極拳推手

吳式太極拳推手《吳式太極拳》是《中國武術段位制》吳式太極拳段位技術教程,由國家體育總局武術研究院組編,中國武術協會審定,圍繞吳式太極拳段位技術考評內容和標準編寫。主要內容包括吳式太極拳概述和一至六段段位技術的基本形態、單練套路、對打套路和拆招技法。《吳式太極拳》是大眾習練吳式太極拳,考取國家武術段位的規定考試用書。《吳式太極拳》還可作為高等學校武術專業教材、大中國小武術教師培訓教材和各級各類武術館校教學用書。

圖書目錄

第一章吳式太極拳概述第二章吳式太極拳段位技術圖解

南派拳譜

108式

1、預備式2、太極起式3、提手上勢4、手揮琵琶5、攬雀尾6、單鞭7、提手上勢8、白鶴亮翅9、摟膝拗步左右四度10、手揮琵琶11、進步搬攔捶12、如封似閉13、抱虎歸山14、十字手斜15、斜摟膝拗步16、轉身摟膝拗步17、攬雀尾18、單鞭19、肘底看捶20、倒攆猴左右三度21、斜飛式22、提手上勢23、白鶴亮翅24、摟膝拗步25、海底針26、扇通背27、翻身撇身捶28、退步搬攔捶29、上步攬雀尾30、單鞭31、雲手32、單鞭33、左高探馬34、右分腳35、右高探馬36、左分腳37、轉身蹬腳38、摟膝拗步二度39、進步栽捶40、翻身撇身捶41、高探馬42、右分手雙峰貫耳43、一起腳44、退步七星45、退步打虎式46、二起腳47、雙峰貫耳48、披身踢腳49、轉身蹬腳50、高探馬51、進步搬攔捶52、如封似閉53、抱虎歸山54、十字手55、斜摟膝拗步56、轉身摟膝拗步57、攬雀尾58、單鞭59、手揮琵琶60、野馬分鬃61、手揮琵琶62、野馬分鬃左右三度63、手揮琵琶64、野馬分鬃65、玉女穿梭二度66、手揮琵琶67、野馬分鬃68、玉女穿梭二度69、攬雀尾70、單鞭71、雲手72、單鞭73、下勢74、左金雞獨立75、右金雞獨立76、倒攆猴左右三度77、橫斜飛式78、提手上勢79、白鶴亮翅80、摟膝拗步81、海底針82、扇通背83、翻身撇身捶84、上步搬攔捶85、上步攬雀尾86、單鞭87、雲手88、單鞭89、高探馬90、撲面掌91、翻身單擺蓮92、摟膝拗步93、上步指襠捶94、上步攬雀尾95、單鞭96、下勢97、上步七星98、退步跨虎99、轉身撲面掌100、翻身雙擺蓮101、彎弓射虎102、高探馬103、撲面掌104、翻身撇身捶105、上步高探馬106、上步攬雀尾107、單鞭108、合太極

北派拳譜

83式

第一節1.太極起式2.攬雀尾3.斜單鞭4.提手上式5.白鶴亮翅6.摟膝拗步7.手揮琵琶8.上步搬攔錘9.如封似閉10.十字手11.抱虎歸山12.合掌攬雀尾13.斜單鞭14.肘底看錘15.倒攆猴16.斜飛式17.提手上式18.白鶴亮翅19.摟膝拗步20.海底針21.閃通背22.撇身錘23.卸步搬攔錘24.上步攬雀尾25.單鞭26.雲手27.單鞭第二節28.高探馬29.左右分腳30.轉身蹬腳31.摟膝拗步32.進步栽錘33.反身撇身錘34.上步高探馬35.披身蹬腳36.打虎式37.轉身右蹬腿38.雙風貫耳39.轉身蹬腳40.摟膝拗步41.搬攔錘42.如封似閉43.十字手44.抱虎歸山45.穿掌攬雀尾46.斜單鞭47.野馬分鬃48.玉女穿梭59.上步攬雀尾50.單鞭51.雲手52.斜單鞭第三節53.下式54.金雞獨立55.倒攆猴56.斜飛式57.提手上式58.白鶴亮翅69.海底針60.閃通背61.撇身錘62.上步搬攔錘63.上步攬雀尾64.單鞭65.雲手66.單鞭第四節67.迎面掌68.單擺蓮79.摟膝指襠錘70.上步攬雀尾71.斜單鞭72.下式73.上步七星74.退步跨虎75.轉身迎面掌76.轉身雙擺蓮77.彎弓射虎78.上步搓絲捶79.攬雀尾80.反身單鞭81.上步合掌攬雀尾82.單鞭83.合太極

競賽套路

吳式太極拳推手

吳式太極拳推手45式太極競賽套路

第一段1、起勢2、右攬雀尾3、左單鞭4、提手上勢5、白鶴亮翅6、左、右摟膝拗步7、手揮琵琶8、進步搬攔捶9、如封似閉10、十字手11、左攬雀尾12、右單鞭13、右下勢14、金雞獨立第二段15、左、右倒卷肱16、右海底針17、左閃通背18、撇身捶19、肘底看捶20、左、右野馬分鬃21、玉女穿梭第三段22、雲手(向左)23、右高探馬24、右分腳25、左分腳26、左右打虎27、右蹬腳28、雙峰摜耳29、斜飛勢30、右迎面掌第四段31、十字擺腳32、摟膝左栽捶33、左海底針34、右閃通背35、雲手(向右)36、左高探馬37、回身指襠捶38、左下勢39、上步七星40、退步跨虎41、左迎面掌42、轉身擺蓮43、彎弓射虎44、退步搬攔捶45、收勢