吳公藻編著

宗師吳鑒泉次子吳公藻(190l—1985),家學淵源尤以理論見長,著作甚多。自第一屆北京體育講習所畢業後,任國民革命軍第十三軍教練。1929年於上海精武體育會任教。1933年隨吳稚輝等赴長沙,在歡迎會上表演太極拳,舉座讚賞。得到省長何健器重,聘為湖南國術訓練所教官兼省黨部教習。1934年南京中央國術館舉辦第二屆全國武術考試,宗師任湖南省教練,成績斐然。 1937年宗師南下香港,與兄吳公儀共同建立香港及澳門鑒泉太極拳社。1943年香港淪陷後回國。宗師一身著作甚多,80年宗師於七十八歲高齡,1980年在香港編著了《吳家太極拳》一書,堪為吳氏太極拳之經典著作。而後1985年10月上海書店第一版“吳公藻編”之《太極拳講義》出版說明:“究其拳理,一九三五年吳公藻曾有《太極拳講義》一書出版,文字簡要而於太極拳要義闡發詳盡,久已遐邇武林。近年又於香港再版名《吳家太極拳》,後增附楊班侯傳吳全佑之手抄秘本並鑒泉、公儀父子拳照。今搜得舊本並以手抄秘本,吳氏父子拳照合併影印”云云,後文又有“鑒泉太極拳社副社長八旬有五馬岳梁”識:“吳式太極拳講義,是宗師次子吳公藻所著”。

??香港再版名《吳家太極拳》或者1985年10月上海書店《太極拳講義》一書的重要意義,在於第一次以全本影印本形式向全社會展示了藏之秘之許多年的《楊氏太極拳老譜》。這是吳家的功勞!

??此本影印本,封面有吳鑒泉簽名、欽印“吳愛仁堂”、“吳鑒泉章”兩章並題名《太極法說》,由吳公藻欽章並題《吳氏家傳太極拳體用全書》,梨鐸欽章並題“梨鐸珍藏”。扉頁有:“此書乃先祖吳全佑府君拜門後由班侯老師所授是於端芳親王府內抄本在我家已一百多年公藻在童年時即保存到如今 吳公藻識”並欽章。從證據認定角度來看待這段文字,“此書乃先祖吳全佑府君拜門後由班侯老師所授”只能看作是一份“除權”文證。意思是由此可以確定,此拳譜不是“吳氏家傳”,而是得自楊家。得自楊家的原因是由於“吳全佑府君拜門班侯老師”,可以與相關史實印證。吳家拳源出楊家拳也無異議。“吳全佑”的稱呼,不是外姓人的誤稱,乃吳家後人在辛亥革命後由原旗姓改漢姓時,乾脆將辛亥革命前過世了的先人也改了漢姓。至於此書是否由“班侯老師”授予“吳全佑府君”,應該還需要其他旁證的引證。原因是吳公藻出生於1899年,而“班侯老師”於1892年過世,“吳全佑府君”於1902年過世。一般而言,童年的記憶始於六七歲,由此可知,此書由“班侯老師”授予“吳全佑府君”一節,不屬於吳公藻親見親聞,只能屬於間接證據,尚需其他旁證的印證。正是因為此節不屬於直接證據,也難免出現“於端芳親王府內抄本”與史實不相吻合的現象。從影印本中可知原本紙張的破損氧化以及書蠹侵蝕,以此可以印證“公藻在童年時即保存到如今”的真實性。因而,在沒有其他旁證證實“在我家已一百多年”句以前,可以先確認此書應該在吳公藻童年記憶所及之1905年前後,應該吳家業以擁有此本楊氏太極拳老譜。習慣上,將此本稱作“佑本”,不如直接稱之“楊氏太極拳老譜吳藏本”,或簡稱“吳本”更為確切。

金庸為該書寫序 跋

太極拳的基本構想在世界任何拳術、武功、搏擊方法中是獨一無二的。我相信這是老莊哲學在拳術中的體現。用在政治上,那是清靜無為的黃老之術,用在拳術上,便是以柔制剛的太極拳。道理是一樣的,以自然、柔軔、沉著、安舒為主旨,基本要點是保持自己的重心,設法破壞對手的平衡。但設法破壞對手的平衡,並不是主動的出擊,而是利用對手出擊時必然產生的不平衡,加上一點小小的推動助力,加強他的不平衡。 所以太極拳講究「以靜制動」、「四兩撥千斤」、「後發制人」。太極拳不運氣、不用力。力氣的來源在於對手,我只是轉移對手力氣的方向。對手所以失敗,是他自己失敗的——他是被他自己的力氣所擊倒。如果對手自始至終保持他的重心和平衡,或者,他根本不來打我,他就不會失敗。練太極拳的人應該不會去主動攻擊別人。

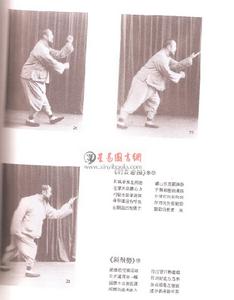

吳公藻拳架

吳公藻拳架太極拳相傳為張三豐所創。張三豐是道士,太極拳正充分體現了道家哲學。道家哲學並非純粹是守勢的。老子重視欲取先予,「大國者下流」,強大者不是來勢洶洶,而是積蓄力量,讓對手氣衰力竭,然後乘勢而取。練太極拳,練的主要不是拳腳功夫,而是頭腦中、心靈中的功夫。如果說「以智勝力」恐怕還是說得淺了,最高境界的太極拳,甚至不求發展頭腦中的智,而是修養一種沖淡平和的人生境界,不是「以柔克剛」,而是根本不求「克」。腦中時時存著一個「克制對手」的念頭,恐怕練不到太極拳的上乘境界,甚至於,存著一個「練到上乘境界」的念頭去練拳,也就不能達到這境界罷。

金庸

一九八O、一

第一章 概論

一種學術能流傳於久遠而不替,且世世代代發揚光大,戰後更發展至南洋、美加等地,定有其必傳之價值,茲綜其要而言之:

一、以盤架為體,在強健筋骨,調和氣血,合乎現代生理學與病理學之理,能防疾病於未發,亦能療之於已發,祛病延年,為後天養生之術;

二、以推手為用,循太極動靜之理為法,采虛實變化之妙為用,合乎心理學和力學之理,以柔克剛,以剛濟柔,可以得技擊實用之效;

三、應敵時隨屈就伸,黏連不脫,因人之勢,借人之力而致敵於敗,非力敵,而系智取;

四、太極拳為道家之行功,注意武德修養,每一姿勢無不中正安適,每一動作無不輕靈圓活,決無剛猛激烈致敵於死地之意,此為仁;

五、以養氣蓄勁,柔中有剛,精神內斂,意存丹田,則愈練愈精,愈練愈微,由微入妙,由妙入神,而至形神合一,達到大勇無畏境界。

太極拳,一不用氣,用氣則滯;二不用力,用力則斷;三不用法,有法則盡(唯初學者則不能無法,須知先有規矩後成方圓;先有法而後無法,則臻最高境界)。而系以棉、柔、巧為行功要旨。其動也,則全身無不動;其靜也,則全身無不靜,動中寓靜,靜中寓動,動靜互變,無笨重遲滯之弊。男女老幼皆可習練,動作純任自然,物來順應,學之毫無困難,苟能精勤研究,歷久不懈,獲益非淺。

第二章 太極原理

孔子(551-479B.C.)贊易,始言易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦。宋周頤撰“太極圖”推道體之本原曰:無極而太極,如吾心寂然無思,萬善未發,是無極也。然此心未發,自有昭然不昧之本體,是太極也。太極乃宇宙生化之原,雖是無形無象,無聲無色,然一切形象,聲色皆有太極生化而出。是以拳經曰:“太極者,無極而生。動靜之機,陰陽之母也。動之則分,靜之則合”。由此可知太極者,動靜而已;陰陽者,太極而已。在靜極而動,動極而靜之中,太極永處變動開合之狀態。舉凡天地萬物,一往一來,無時不刻盡在變動之中,此即太極之微旨。在拳而言太極者,因其原理由太極之動靜、陰陽、開合之變化而來。其基本在動中求靜,靜中求動。而其動作則主要研究虛實,虛實即是陰陽。是以學者首先應知陰陽動靜之理,然後循序漸進。

第三章 陰陽動靜

陰陽者,天地之道。為萬物之綱紀,變化之父母,生殺之本始。凡一切立於對等地位之事物,皆曰陰陽。

以太極拳而言,動者為陽,靜者為陰;剛者為陽,柔者為陰;攻者為陽,守者為陰;動者為陽,靜者為陰;進者為陽,退者為陰;實者為陽,虛者為陰。此乃雙方立於對等地位而運用其變化者也。

運用變化中,無論在動在靜,必須保持中定,否則即有過或不及。過者,過其量也,在勢、在力、在勁均超過其本能之謂。不及者,不足也,不足則本能無從發揮。

在易理而言,陽盛則陰消,陰盛則陽消。火盛制水,水盛制火,彼此循環不息。

在拳理而言,盛是將過其體力與氣力合用之極,一過限謂之偏盛、失中,此乃陽極陰生,陰極陽生之理。

習練太極拳必須注意陰陽消長與物極必反之理;尤須知道滿招損謙受益之道,悟陰陽互相之妙而達中和之本,則規矩方圓得其要矣。

第四章 入門基礎

太極拳以盤架為體,推手為用。初學盤架時,姿勢務求中正安適;動作必須輕靈圓活。

茲將八大要點列述如下:

一中:心氣中和,神清氣沉,立點在腳。重心緊於腰脊,精神含斂於內,乃能中定沉靜。

二正:每一姿勢,務求端正,最忌偏斜。雖或俯或仰,或伸或曲姿勢繁多,其重心必須穩定。重心穩定則開合靈活自如,進退有序;重心不立則開合失其關鍵,虛實不清。

三安:安然之意,切忌牽強。由自然之中,得其安適,動作均勻,呼吸和平,神氣鎮靜乃無氣滯之病。

四舒:舒展之意。姿勢動作務求開展,使全身關節節節舒展,然非用力伸張,而系自然徐徐松展,自能得到松活沉著之趣。

五輕:輕靈之意,然忌漂浮。動作輕靈緩和,往來自由自在,久之能生松沉之勁,進而生粘黏之勁,故輕字是練拳下手之處,入門之徑也。

六靈:靈敏之謂。由輕靈而松沉,由松沉而粘黏,能粘黏即能連隨,能連隨而後能靈敏,則可悟及不丟頂。

七圓:圓滿之意。每一動作務求圓滿而無缺陷,則能渾成一氣而免凹凸斷續之病,推手用勁,非圓不靈,處處能圓則活矣。

八活:靈活而無笨重遲滯之意。上述各節融會貫通後,則屈伸開合,進退俯仰皆能自由。

第五章 身法要義

人身可分三部九節,三部即脊椎,兩臂與兩腿。

屬於脊椎者:一頭頂,二胸背,三腰腹,此三節為人體之主幹。

屬於兩臂者:一兩手,二兩肘,三兩肩,此三節為人體之上肢。

屬於兩腿者:一兩胯,二兩膝,三兩足,此三節為人體之下肢。

身法分上中下三盤。胸背以上為上盤,腰胯為中盤,膝腿以下為下盤。

三盤功夫非每人能兼而有之,因人體之長短,體力大小而不同。所以矮者多取高者之中下盤,高者專打矮者之中上盤。身小靈活者善走,身高體重者善守。力大者多攻勢,力小者多守勢。

初學盤架應走低勢,動作開展,進退之間注意虛實轉換,緩步而進、緩步而退。如此則肌肉日漸堅實,筋絡增強力量,關節曲伸持久,日久自能產生彈力,此種彈力即柔中寓剛之力。

腰胯為全身之樞紐,為武功身法主要部分,進退顧盼之時,必須立身中正,四末自然就序。太極拳用腿之時甚多,如單雙擺蓮、分腳、蹬腳、金雞獨立、胯下勢 、進步摟膝、退步倒攆猴等等皆是。而用腿之時必須腰胯松沉,上下四平八穩,以兩膝兩胯鏇轉之法而出之,所以要涵胸、拔背、松肩、垂肘、裹襠、護臀、松胯及尾閭中正。

太極拳身法是由上而下,所以上盤功夫最為重要。每一動作全是圓形,運用連續不斷。點有點之轉法,線有線之轉法,面有面之轉法。軸心與車輪之面積雖有大小,而圓周一定是三百六時度,轉法分寸全由自己掌握。

人體雖有三部九節,身法亦分上中下三盤,然套用之時則須完整一氣,以意行氣,以氣運身,節節貫穿,自能得心應手。

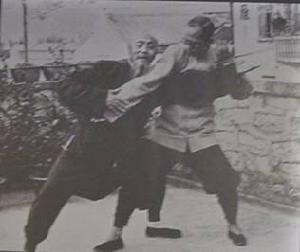

第六章 推手法則

太極推手是甲乙雙方處於對等地位,進行互攻互守,目的雖在戰勝對方,然非敵我鬥爭,而是同門之間互作技術研究,冀理論實踐相結合,用以鍛鍊手法、身法 與腿法。也即是鍛鍊前進、後退、左顧、右盼、中定;一升一降、一沉一浮、一屈 一伸、一開一合與勁走圓圈之功夫。

推手有主動與被動之分。主動謂之“問”,被動謂之“答”。彼有所問,我必“聽”而後“答”,主動採取各種方法進攻,背動者亦採取各種方法以系重心,一攻一守、一問一答,時而反守為攻,反答為問。以意探之,以勁問之,待其答覆,再聽虛實,若問而不答,則可進而擊之,若有所答,則須聽其動靜之緩急及進退之方向,始能辨其虛實。

互作攻守之時,平面進退狀如波浪,有起有伏;立體升降則如螺鏇轉動,鏇上鏇下作彈性伸縮;圓圈方位分橫圈、縱圈與平圈三種,橫圈是上下鏇轉,縱圈是前後鏇轉,平圈是左右鏇轉,再加一種斜圈鏇轉,用之於周身,就如一顆九曲球,令對方感到針插不進,水潑不入。

太極拳講究陰陽,說對待,論動靜。何謂陰陽、對待與動靜?則由推手實踐中體會得來。當雙方對立而未有任何動作是謂靜態,陰陽未分。挨*一方擬有所動而在將展未展之際,謂之動機。靜態象徵太極,一動則陰陽已分。由無而有,互相對待,一理二氣,四象八卦種種變化隨之而生。動者為陽,靜者為陰;陽主攻,陰主守;陽以進為長,陰以退為消;陽以變為開,陰以化為合。進退伸縮,盼顧鏇轉盡在變化之中矣。

太極推手有不動步推手,進退步推手。大履步步法於九宮步步法等多種。不動步推手謂之四正,進退步推手謂之四隅,大履步步法又名八門五步。八門者,四正方四斜方,五步者,上三步退兩步。九宮步步法所走方位與兒童學習書法之九宮格同,甲乙雙方各進退四步,二人互踏中央戊己土。太極拳步法均按五行、八卦、九宮步法變化,其他如川字步、丁字步、八字步、弓腿、坐腿、騎馬勢全在其中。

第七章 致學十要

一 中定:伸屈與開合之未發謂之中,寂然不動謂之定。心氣清和,精神貫頂,不偏不倚,是為中定之氣,道之本也。 何以守中?無過不及。何以能定?不為起使,不為利誘。伸屈開合,進退顧盼,互爭者中也。中者,以腳為立點,以勢為重心,以動作為樞機,故曰得其環中,以應無窮,此雖技之一端,實為全體之綱領。

二 虛領頂勁:頂勁即頂頭懸。頭頂正直,腹內松淨,氣沉丹田,精神貫頂,如 不倒翁上輕下沉,又如水中浮標漂浮不沒。 歌曰:神清氣沉任自然,漂漂蕩盪浪里轉攢;任你風浪來推打,上輕下沉不倒顛。

三 感覺:身有所感,心有所覺。有感必有應,所應復為感,感應互生,人於精微。推手互相問勁、找勁,即是鍛鍊感覺與反應,感覺靈敏,變化無窮。

四 聽勁:聽者權也,即權衡輕重,推手時偵察敵情謂之聽,聽之於心,凝之於耳,行之於氣,運之於掌,以心行意,以意運氣,以氣運身,聽而後發。聽勁要準確靈敏,隨其伸就其屈,乃能進退自如。

五 量敵:兵法曰“知己知彼,百戰百勝”。整軍行旅之初,當先審己而量敵,以計勝負也。拳雖小道,其理亦然,以己之短當人之長,謂之失策;以己之長,當人之短,謂之得計。量敵應問勁,問其動靜,聽其來勁方向與重心所在。彼此未進入攻守之時,應以靜待動,以逸待勞,不存主見。彼未動,我不動,彼微動,我先動。當彼此相互承變之間,即知其虛實而應付之。

六 知機:推手分三個功夫階段,由不知不覺而後知後覺,由後知後覺而先知先覺。當陰陽未分,動靜未明,姿勢未成,虛實未知。似有徵兆時謂之機,此唯高手能知之。能知機則能造勢,所謂無中生有,乘機而動,低手則反之。高手心氣沉靜,姿態雍容,逆來順受,運用自如,低手則進無門,退無路,攻之不可,守之乏術,此即知機與不知機之分。

七 雙重:無虛實謂之雙重。雙重之病有雙手與雙腳之分。拳經曰:‘偏沉則隨,雙重則滯’。又曰:‘有數年純功而不能運化者,率為人制,雙重之病未悟耳’ 。故雙重之病最難自知自覺,非知虛實之理,不易避免。能解此病,則聽勁、感覺、虛實、問答,皆能融會貫通焉。推手時若對方用力推我,而我用力抗之,相持不下謂之滯,此即雙方之雙重。 若彼此各順來勢,不以力抗而順其來勁之方向引之進退,在不丟不頂中引致一方之力落空,此即偏沉所致。若以雙手按對方之上盤,而對方力氣極大,攻之不可,則採用虛實之法,以雙手撫其肩,左手由彼之右肩下捋,同時右手擊其左肩,此時我雙手作交叉十字勢,同主一方,而發勁成一圓圈,則彼必側斜而倒地,此即發勁偏沉所致也。

八 捨己從人:捨棄自己主見,依從對方動作,隨其所適,因而取之,順而成之,合而解之,由被動轉為主動。主動能造機造勢,而後得機得勢,處處隨曲就伸,則無往而不利。

九 鼓盪:氣沉、腰松、腹淨、含胸、拔背、松肩、垂肘,節節舒展,動之靜之 ,虛之實之,開之合之,剛之柔之,此種混合之勁謂之鼓盪。以心行意,以意運氣 ,以氣運身,鼓盪之勁乃生。由於心氣貫穿,陰陽變化頃刻而來,猶如狂風暴雨,驚濤駭浪。在同門之中運用鼓盪勁,多是高手指導低手,使對方腰腿生長彈性抵抗力,增強感覺敏銳,久之則感應靈活。在應敵之時則用來摧毀對方之守勢,牽引對方之重心,使其立點不穩,擾亂對方步驟,疲勞對方精神。太極拳最高境界尚有名曰采浪花者,全以鼓盪之勁震撼對方,使其如航海遇風,出入波浪之中,眩暈無主,傾斜顛簸,自身重心難以捉摸,即是鼓盪之作用。

十 重心:研究太極拳勁之平衡作用,即是研究各種姿勢與動態之穩定而求其重心。無論站立或俯仰,各有其重心存在,推手原理即在各種動態中研究力之平衡關係。如穩定則重心升高,如為不穩定則重心降低,如為中立則不升不降。更應知穩定平衡之時,重心必須在最低處.

第八章 套用四則

太極拳套用方法有四:發、拿、打、化。用之於周身,無處不可發,無處不可拿,無處不可打,亦無處不可化也。

一 發勁:發即是發出之謂,或使其跌仆以制止對方進攻,無論主動被動,均可以勁發之。發勁之套用猶如打彈子,持桿者要計算檯球之位置和角度,而後決定用高桿或低桿或平桿,或左或右以及用力之大小,既不能快亦不能慢,要恰到好處時發之。

二 拿勁:拿即截止對方進攻,拿住對方手臂,避開對方之重點,或拿住對方關節,以牽制對方活動,或拿對方重心,使其失中。然此法並非用力抓拿,而是用粘與黏拿之。

太極拳拿法與外家擒拿手法不同。擒拿手法系抓關節,拿經絡,制穴道,使對方不堪痛楚而就範。太極拳則以勁拿勁,拿對方關節,使其屈伸不得自由;拿對方腰胯,使其進退失據;拿對方重心,使其失中而全身無法控制。

三 打勁:打即是打擊對方,或打出,或打倒,目的在於制敵致勝,使其無反擊能力。

打勁有打勢與打意之分。打勢是打對方攻勢,一拳一掌可以打人,肩、肘、胯 、膝也可以打人。打意是刺激對方精神,或指上打下,使對方感覺本在上部而勁已打到下部,或先重而後輕,或先輕而後重,或聲東而擊西,左重則左虛,右重則右 ×,使對方難以捉摸。

四 化勁:化即是化解對方進攻。以柔化之為主。所謂以柔克剛,有若無、實若虛,因其所適,順而成之謂之化。並非不抵抗,而是大化小,小化無之意,以期制止對方賡續前進,此即實則泄之,虛則補之,迎而奪之,乘變而擊之也。

第九章 十三勢解說

十三勢者,按五行八卦之數,言推手有十三種勁與勢也。

五行可分為內外兩解。行於外者為前進、後退、左顧、右盼、中定;蘊於內者 為粘、連、黏、隨、不丟頂。

八卦亦分內外兩解。行於外者為四正、四隅;蘊於內者為堋、履、擠、按、采 、冽、肘、靠。

行於外者為勢,即前進、後退、左顧、右盼、中定與四正、四隅。

蘊於內者為勁,即粘、連、黏、隨、不丟頂與堋、履、擠、按、采、冽、肘、靠。

第十章 五行要義

一 粘勁:粘者,如兩物互交,粘之使起,太極拳中謂之勁。此勁非直接粘起,實間接而生,含有勁意相兼兩義。如對方實力強大,體質堅實,氣力充沛,椿步穩固,似難使其掀動或移其重心,然用粘勁即可使其自動失中。其法系以意探之,使其氣騰,全神上注,則其上重而下輕,其根自斷。此系對方之反動力所致,我只是順其反應以不丟頂之勁引其懸空。其勁似松非松,不即不離,主動吸引對方,是為粘勁。 粘勁如掌之與球,一撫一提之間,運用純熟則球不離手,球隨手轉,粘之即起,所謂粘即是走,走即是粘之謂也。

二 連勁:連者,貫也。不中斷、不脫離,繼續連綿,無停無止,無休無息,是為連勁。此勁屬被動,其意即在接觸之中始終跟進跟退,不自停息。

三 黏勁:黏者,黏貼之意。彼進我退,彼退我進;彼浮我升,彼沉我松,使對方感覺丟之不開,投之不脫,如黏如貼,難解難分。在我是不丟不頂,不即不離,有機則乘,無機則俟。其進也引而困之,其退也截而擊之,於被動中爭取主動。

四 隨勁:隨者,從也。緩急相隨,進退相依,不先不後,捨己從人是謂隨。拳經曰:‘因敵變化示神奇,須在隨字下功夫’。要在對方得意處使其失敗,此即被動中取勝之道。

五 不丟頂:丟者,開也;頂者,抵也。不脫離,不抵抗,不搶先,不落後。五行之源,輕靈為本,是為不丟不頂勁。 雙方互作攻守時,心要平,氣要靜。心之所使,意之所達,氣之所行,進退變化,攻擊防守,粘連黏隨,體無不備,用之不賅。

第十一章 八法之力學原理

凡物變換位置,謂之運動。運動之原因則由於力,故論運動之原因者曰力學。

古代希臘哲學家。數學家。博物學家阿基米得(ARCHIMEDES,287-212B. ~ C. )說:‘如能使我於太空中得一立足之支點,則我能使龐大之地球移動’。阿基米得是槓槓與浮力原理之發現者,深信利用槓桿。加下力於其上,而能起大力之作用,無論體質與重量如何巨大之物體,亦能使之移動。

太極拳四兩撥千斤原理與力學槓桿原理不謀而和,同是一小力起大力作用。技擊所憑藉者,一身與四肢耳。以手擊人或以腳踢人,無論為手為腳必須進行一種運 動,此種運動必有一支點和力點。支點被移,用力點之作用即可改變之。故太極拳之應敵,不接觸對方之重點,而系移動其支點,使其自己失中,或引導對方之力量,使其落空;或籍對方之攻勢,使其作方向之轉移。凡此種種,皆力學也。

推手八法之堋、履、擠、采、冽、肘、靠,茲以機械轉動之原理解說如下:

一 堋勁:此乃輪軸之上鏇作用。對方大力壓下,其進攻位置當在上部,則順其來勢與方向,加以向上鏇轉動作,使對方之力必懸空。上鏇作用等於輪帶之下加一從動輪軸,可起轉移牽引之效,使對方之力落空。減輕重量之滑輪或軸心中之彈丸,以及氣之膨脹或浪潮之向上作用均屬堋勁。

二 履勁:此乃輪軸之左右鏇轉作用。左鏇謂之左履,右鏇謂之右履,斜上鏇謂之堋履,斜下鏇謂之采履。若以手掌運用履勁,不必鏇轉,只是以掌心或手指加以粘黏牽引即可。輕重快慢,全以對方之動向為轉移,自己只須不丟不頂,隨其所之而之。

三 擠勁:此乃兩個輪軸並行而異向之鏇轉作用。如壓面機之滾軸,同時向內鏇 轉,則面片在兩重並鏇之中逼擠而出。推手時一方以肘勁或靠勁進攻,另一方則以采履之勁順而入反出。此勁須用剛勁,即口訣曰:‘如錢之投鼓,如球之撞壁’也 。

四 按勁:此乃輪帶之挫動作用。輪帶處於發動機與大車輪之間,其動態如水之流泄,能起帶動牽引作用。輪帶表面屬堋勁,裡面與車輪接觸部分屬按勁。大車輪本身是被動,受輪帶之挫力而鏇轉者也。又如制爆竹之挫紙機,半月形車輪下置半月形挫床,將紙筒置挫床上,車輪推過,紙筒即被挫緊,亦屬按勁。然按勁並非全力下按,太極拳諸勁全是鏇轉,是活動力而非死力。

五 采勁:此乃輪軸之下鏇作用。對方用力進攻,我則在其長臂上加一輪軸,有 牽引其前進之作用,所謂仰之彌高,俯之彌深,進之愈長,退之愈速之意。此勁在平衡對方之力時起槓桿作用,即如秤桿與秤砣,不問物體輕重,僅將極小之秤砣加以牽引轉動而已。凡對方之力向前向上時均可以采勁牽引之,其根自斷,其身自浮 。

六 冽勁:此乃輪盤之鏇轉作用。平面鏇轉或離心鏇轉均屬列勁,如投物於鏇轉中之輪盤,必被摔出也。對方一受冽勁非但無法站立,無法維持重心,更有被拋離之感覺。冽勁包含堋、履、勁、按、采等功能,兼有一股內在之力,形成一渾圓之鏇轉體,其性極剛而烈。

七 肘勁:此乃將堋、履、擠、按、采、冽等六種勁混合運用於肘臂之上。運用之法完全聽隨對方之動作而動作之,如搬攔捶等。無論內圈外圈,或上下左右翻轉,肘里捶,肘開花之勁,均由此處。拳經曰:‘含胸拔背,松肩垂肘’,便是運用肘勁要領,要鬆軟柔化也。

八 靠勁:分為肩靠與背靠。肩靠多屬乘虛而入,或順勢而取。利用肩打,如杵之與臼、擊而搗之。背靠多用於兩人相互抱持或轉變方向時,由腰而被扭轉鏇動之。背靠雖用背打,但與靠有連帶關係,善用肩打也彼連帶用背。靠勁不在於姿勢,而在於氣之膨脹作用,宛如突然爆炸,使對方感受到強烈震撼也。

第十二章 順勢借力

太極拳不尚用力而尚借力,即借用對方之反應力也。借用之理猶如泅水,諳水性者知水有浮力、壓力與阻力;有向上作用、浪潮作用、急流動力與鏇轉動力等。推手法則亦與泅水相似,在任何攻擊下,處處皆以對方為水,而保持自己浮於水面為目的。對方之鼓盪猶如水之膨脹,一浮一沉,衝擊回泄,應以踩水之法維持自己重心。橫過河必須逆上而順下,始能到達彼岸。嘗見沿河赴市者,上行徒步而去,下行徒步而返,一泅數十里,不用力,不用氣,物置於頂而不濕,借水浮力而為己用也。

推手道理亦復如此,高手能順勢借力,周鏇自如;低手則枉用力氣,處處受制,且愈動愈沉,非但不能前進,甚至有滅頂之虞。推手之借力亦如行舟,應知行舟之際,無論以槳以擼以螺鏇槳,其理皆一,飛機螺鏇槳與輪船螺鏇槳情形相似,借他力為己用也。習太極拳者,能知水之阻力與空氣壓力,庶幾近道矣。所謂借風駛帆,順水推舟,順之則浮,逆之則沉,設遇險灘急流,如知撐擎支持,一槁之力可 以轉危為安,槁之不順,殆矣。

太極拳八法秘訣 吳公藻《吳家太極拳》

棚勁義何解。如水負行舟。先實丹田氣。次要頂頭懸。全體彈簧力。開合一定間。任有千斤重。飄浮亦不難。

捋勁義何解。引導使之前。順其來時力。輕靈不丟頂。力儘自然空。丟擊任自然。重心自維持。莫被他人乘。

擠勁義何解。用時有兩方。直接單純意。迎合一動中。間接反應力。如球撞壁還。又如錢投鼓。躍然聲鏗鏘。

按勁義何解。運用似水行。柔中寓剛強。急流勢難當。遇高則澎滿。逢窪向下潛。波浪有起伏。有孔無不人。

采勁義何解。如權之引衡。任你力巨細。權後知輕重。轉移只四兩。千斤方可平。若問理何在。斡捍之作用。

冽勁義何解。鏇轉若飛輪。投物於其上。脫然擲丈尋。君不見漩渦。卷浪若螺紋。落葉墮其上。倏爾便沉淪。

肘勁義何解。方法有五行。陰陽分上下。虛實須辨清。連環勢莫擋。開花捶更凶。六勁融通後。運用始無窮。

靠勁義何解。其法分肩背。斜飛勢用肩。肩中還有背。一旦得機勢。轟然如搗碓。仔細維重心。失中徒無功。

徐致一編著

徐致一(1892年--1968年),浙江餘姚人,著名太極拳家。1958年7月編著《太極拳(吳鑒泉式)》又名《吳家太極拳》