來歷

包公井

包公井肇慶的水井到了清末民初已數不勝數,基本上所有街巷都有飲用水井.由於包公井年代久遠,七口井在何處,卻鮮為人知.據元末明初郡人董源《義井記》云:相傳郡城包公所鑿之井有七:一在府治內.在府治西嶽廟旁則第二井也.在縣學前街南,俗稱義井,則第三井也.其四是分司巷口.其五在廣濟倉右.其六在北門之左.其七在主帥堂前。

記載

廣東新語

廣東新語現狀

肇慶七井中,影響最大的水井有三:其一,府治內.即今麗譙樓背後第一人民醫院內(麗譙樓元末明初均為肇慶府衙所在地),該井相傳為包公鎖妖井,有“包捉陸放馬成湖”的傳說,可惜解放初已填平了。其二:龍頂崗井(今稱大井頭),附近原有西嶽廟一座。現該井水源充足,可以飲用。井呈圓筒形,以弧形花崗石砌井壁,井欄為石灰石,欄口內壁有近二十條深深的繩痕。看來井壁是清代時重新砌築的,而石灰石井欄則為原物。其三:在今米倉巷,即原包拯儲糧備荒的豐濟倉所在地(元代改名廣濟倉)。該井井欄早毀,井水無人飲用。

景點

端州城西的龍頂崗西麓三聯巷的一口是其中之一。為了保護這口井,當地民眾在井周圍砌起了磚牆,上了鐵門,加鎖保護,裡面有10平方米大小。

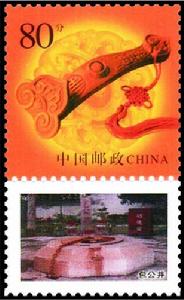

直到二十世紀的八十年代初,井裡的水依然可以飲用,清甜可口。該井呈桶圓形,以弧形花崗岩石砌井壁,井深6.20米,內徑1.40米,井口0.75米。井欄為石灰岩造,高0.35米,欄口布滿道道深繩痕,最深的幾道足有6厘米深,記載著近千年的歷史滄桑和後代百姓“吃水不忘挖井人”的深深感激之情。

據悉,這口包公井水量最大,保存最完整,水質也最為甘洌,俗稱大井頭古井,前不久被列為廣東省第四批文物保護單位。清雍正十年(公元1732年),龍頂崗包公井也曾一度被湮沒,後又清理恢復。後來,周圍的人們都用上了方便的自來水,來取水的人少了。

郵票中的包公井

郵票中的包公井肇慶市主要旅遊景點

| 概況 | 肇慶市管轄端州、鼎湖兩區,高要、四會兩個縣級市,廣寧、德慶、封開、懷集四個縣和大旺綜合經濟開發區。面積1.5萬平方公里, 全市人口368萬人。其中,肇慶市區常住人口38萬人。 |

| 景點 | 包公井 | 城東清真寺 | 城西清真寺 | 崇禧塔 | 德慶孔廟 | 鼎湖風景區 |端州古城牆 | 飛水潭 | 燕岩 | 華表石 | 紀念五君祠 | 閬鳳岩 | 麗譙樓 | 羚山炮台 | 龍母祖廟 | 龍山 | 梅庵 | 披雲樓 | 七星岩 | 慶雲寺 | 三元塔 | 水月宮 | 萬竹園 | 文昌閣 | 西江風景區 | 星湖 | 硯洲 | 玉屏岩 | 元魁塔 | 閱江樓 | 貞山 | 盤龍峽 | 車八嶺自然保護區 | 黑石頂自然保護區 | 德慶學宮 | 鼎湖山風景區 | 葫蘆山遊覽區 | 高要廣新農業生態園 | 葉挺獨立團史跡陳列室 | |