簡介

梅州元魁塔

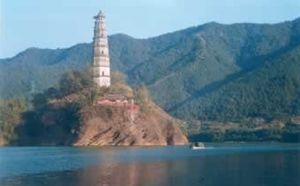

梅州元魁塔梅州元魁塔,位於梅州市梅縣區松口鎮以東八里之銅盤村,梅江河北岸,為明末翰林學士、東宮侍講李士淳(家名李二何,明崇禎元年中第18名會魁,人稱“嶺南夫子”)倡修,始建於明朝萬曆四十七年(1619年),歷時10年,崇禎二年(1629年)落成。古塔結構為樓閣式,呈八角形,七層,高四十餘米,底層為方塊花崗石,余層以青磚砌築,塔頂嵌有鐵鑄寶葫蘆,底徑約1.5米,重萬餘斤。元魁塔先後於1987年確定為梅縣區文物保護單位、1989年確定為廣東省文物保護單位。

修建原因

修建元魁塔,緣有二說:一為李士淳明朝萬曆己酉(1609年)中解元,此後四次上京會試受挫,頓悟鬆口之梅溪出口處“山川文峰欠佳”,應建塔以補“風水”之缺,故倡建此塔,李士淳終於崇禎元年戊辰科(1628年)中進士,後任山西翼城、曲沃縣令,再後授翰林院編修、東宮講讀;二為梅江鬆口獅象山河段去水轉彎處,江河洶湧,常有船覆沉江之災,需建塔鎮江,以抑滔江之泛。

建築結構

該塔屬樓閣式,呈八角形,有7層,高40餘米。塔的最頂端嵌有底徑約1米半,重達萬餘斤的鐵鑄寶葫蘆,至今無人說得清它是如何被置於塔頂之上的。塔底層以方塊花崗石作基墊,其餘各層則全為青磚砌築。

整體景觀 梅州元魁塔

梅州元魁塔塔聳立於一座小山之上,山雖小,石為質,屬赤壁丹崖,礫岩和砂礫岩層次分明,為丹霞地貌。

塔的周圍松樹鬱鬱蔥蔥,夏天前來還可以看見可愛的小松鼠在松枝上跳來跳去,追逐嬉戲。塔屹立於山頭之上,遊人需仰望方能觀其全貌。塔頂有兩株古榕嵌生於壁上,虬根密布,細葉蔥蔥,煞是好看。遙望河對岸,可以看到兩座山呈完全的等腰三角形,頂角直指藍空,頗為壯觀。俯視江水,可見韓江在此打了個彎兒,江水衝到寶塔之基即繞道而行。

塔前建有文昌閣,門聯:文峰永秀,梅水長流。經文昌閣後徑而上,至塔門。門上方石刻“元魁塔”,左右有李士淳親撰對聯:瀾向閣前回,一柱作中流之砥;峰呈天外秀,萬年為奎璧之光。塔基清淨,堅實完整。

建築內部 梅州元魁塔

梅州元魁塔循入塔門,通過丈余牆道,至首層內室,但見登塔石階附牆盤鏇而上。二層始,登塔通道均為螺鏇形上升巷道,寬僅容一人通行;每層巷道均開對窗,供通風采光;各層設有平台及眺望門,供人歇息及觀光;越階登塔,踏過154級石級,至塔八層。但見頂層外圍築有貫通圍欄,寬不足一米,距江面百米,人行走其內,涼風凜凜,自覺身飄腿軟,膽小者不敢俯視塔基。環視四周風光,但見塔下田疇棋布,村舍散落,翠竹成林,江河如帶。

歷史傳說

梅州元魁塔

梅州元魁塔據傳不知什麼時候元魁塔飛入了一對蜈蚣精,每到晚上發出恐布的怪叫,驚擾四方鄉鄰。於是村民們請來法師作法事,並抓了一隻公雞關在塔內,當晚確實安靜了,人們以為以後就平安無事了,便把公雞抓走,但一到晚上蜈蚣精又開始作崇,人們無可耐何,也不可能老在塔內關公雞呀。終有一日雷雨交加,只見一道電光閃向元魁塔,元魁塔頂被雷擊缺一塊大口,從此元魁塔又恢復了昔日的平靜。元魁塔是不是曾經飛入蜈蚣精呢?這無從考證,但元魁塔頂確實曾被雷擊缺,元魁塔頂缺口是後來梅州市梅縣區政府有關部門為保護文物籌款修復的。

![元魁塔[梅縣] 元魁塔[梅縣]](/img/3/955/nBnauM3X0UzN3kTN0cTN2QDNxUTM4QjN0IjMzQTNwAzMwIzL3UzL1UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)