流行病學

催乳素瘤

催乳素瘤臨床上明顯的垂體腺瘤在總人口中的發病率估計為0.02%~0.25%。自免疫組織化學染色開展以來,以前診斷為嫌色細胞瘤的臨床病例中40%~70%為PRL瘤,臨床診斷的垂體PRL瘤,其中2/3是微腺瘤。

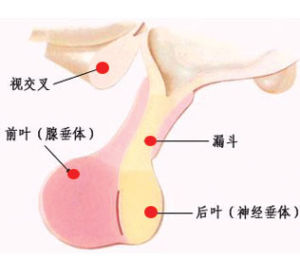

泌乳素瘤(prolactinoma)和高泌乳素血症(hyperprolactinemia)是常見的下丘腦-垂體疾病。泌乳素瘤是高泌素血症最常見的病因,在垂體腺瘤中占50%~55% 女性居多,男性少見。臨床上 育齡婦女PRL瘤發病率最高 30多歲時為男性的14.5倍,進入絕經期後,男女間的發病率迅速縮小。妊娠使原有的PRL瘤明顯增大,可致頭痛、視交叉壓迫和動眼神經麻痹 且約10%的垂體PRL瘤是在妊娠後發生的。

臨床上有症狀的泌乳素微腺瘤一般不會長成大腺瘤,血泌乳素(PRL)濃度升高也不明顯,甚至可以下降。部分腺瘤有侵襲性,以後出現腺瘤增大及血PRL增高,其原因尚不清楚。

病因:

催乳素瘤

催乳素瘤高PRL血症原因眾多,詳見表1 除生理性高PRL血症外,還有病理性、 藥物性原因。原因不明者稱為特發性高PRL血症。

1.病理性高PRL血症 病理性高PRL血症多見於下丘腦-垂體疾病,以PRL瘤最為多見。除PRL瘤(或含有PRL瘤的混合瘤)外,其他下丘腦-垂體腫瘤, 浸潤性或炎症性疾病、結節病、肉芽腫以及外傷、放射性損傷等均是由於下丘腦多巴胺生成障礙或阻斷垂體門脈血流致使多巴胺等泌乳素釋放抑制因子(PIF)不能到達腺垂體所致。由於泌乳素釋放因子(PRF)增多引起高PRL血症的情況見於原發性甲減、應激刺激和神經源性刺激, 慢性腎功能衰竭患者由於腎小球濾過清除PRL障礙而導致高PRL血症。肝硬化患者由於雌激素和PRL在肝臟的滅活障礙致血PRL升高。某些風濕性疾病如系統性紅斑狼瘡(SLE)、乾燥綜合徵、系統性硬化症也可出現高PRL血症,但與疾病的活動性和血清學異常無相關性,自身免疫性疾病伴高PRL血症的原因不明。高泌乳素血症可伴或不伴溢乳。

2.藥物性高PRL血症 能引起高PRL血症的藥物眾多,包括多巴胺受體拮抗劑、含雌激素的口服避孕藥、某些抗高血壓藥, 阿片製劑及H2受體阻滯劑(如西咪替丁)等。其中多巴胺受體拮抗劑是一些具有安定、鎮靜或鎮吐作用以及抗抑鬱, 抗精神病類藥物, 在常用劑量時血PRL一般不超過100µg/L 口服多潘立酮5~7天后所致高PRL血症水平在35~70µg/L之間,偶可明顯升高,被誤診為PRL瘤。由於氯丙嗪和甲氧氯普胺(胃復安)的作用最強,25mg氯丙嗪可使正常人血清PRL水平增加5~7倍,故常用於PRL的動態試驗以協助PRL瘤的診斷。

3.PRL瘤 PRL瘤的發病機制曾有過幾種假說。以往認為長期服用雌激素可能是PRL瘤形成的原因,但大規模研究表明口服避孕藥, 尤其是低劑量的雌激素和PRL瘤的形成並無聯繫。現認為垂體的自身缺陷是PRL瘤形成的起始原因,下丘腦調節功能紊亂僅起著允許和促進作用, 用分子生物學技術在人類腺垂體腫瘤中找到一些候選基因 其中與PRL瘤有關的腫瘤激活基因有肝素結合分泌性轉型基因(heparinbinding secretory transforming gene,HST)、垂體瘤轉型基因(pituitary tumor transforming gene PTTG)。腫瘤抑制基因有CDKN2A基因和MENI基因,後者在家族性多發性內分泌腺瘤綜合徵-I型患者中被發現。由於這些基因的變異 解除了垂體幹細胞的生長抑制狀態,轉化成某種或幾種腺垂體細胞 並發生單克隆增殖 在下丘腦激素調節紊亂, 腺垂體內局部形成腫瘤,導致某種或幾種腺垂體激素自主性合成和分泌。

特異性腫瘤分子標誌物的發現有助於微腺瘤的早期診斷及治療,並為選擇合適的隨訪方案提供依據, 對家族性MEN-I進行家族篩查也將成為可能。

發病機制:

PRL瘤的發病機制,自20世紀90年代初分子生物學技術研究取得進展以來,認為垂體PRL分泌細胞原發的內在缺陷(primary intrinsic defects)是PRL瘤形成的起始原因 ,下丘腦調節垂體PRL細胞功能紊亂僅起著允許和促進作用。二者均參與了垂體PRL瘤的發生。

實驗表明,雌激素可使實驗大鼠形成PRL瘤,認為雌激素的作用是降低了增生抑制因子(PIF),削弱了下丘腦對PRL細胞的調節。臨床上, 育齡婦女PRL瘤發病率最高,妊娠使原有PRL瘤明顯增大, 約10%的PRL瘤是在妊娠後發生的,以及使用多巴胺激動劑溴隱亭治療使約90%的PRL瘤病人血清PRL水平下降,並可使瘤體縮小等均提示PRL瘤病因上存在著多巴胺即PIF作用的不足。

另一方面,實驗和臨床均顯示PRL瘤有很強的功能自主性, 從而認為PRL瘤對下丘腦調節激素反應異常系腫瘤細胞自身的內在缺陷繼發的功能紊亂。,通過利用X染色體失活分析, 證實了大多數垂體PRL瘤起源上是來自單個PRL細胞的異常克隆,表明腫瘤起源於垂體PRL細胞自身原發缺陷。這一發現,結合上述臨床和實驗研究,可用分階段理論來解釋PRL的發生,即腫瘤發生的起始階段和促進階段。前者指垂體PRL細胞發生了自發的或獲得性突變 後者構想突變的細胞在內在或外在因子作用下不斷克隆擴展成為腫瘤。

最近幾年來利用分子生物學技術在人類腺垂體腫瘤中找到一些候選基因,其中與PRL瘤有關的腫瘤激活基因有肝素結合分泌性轉型基因(heparinbinding secretory transforming gene HST)、垂體瘤轉型基因(pituitary tumor transforming germ PTTC)。腫瘤抑制基因有CDKNA基因無與這些藥物有關的疾病,如高血壓、潰瘍病, 精神障礙、失眠、激素治療、月經生育史、哺乳史其與乳溢的關係等。

正常值

【參考值】雙抗體放射免疫法:男:<20μg/L女:卵泡期:<23μg/L黃體期:5.0~40.0μg/L妊娠前三個月:<80μg/L妊娠中三個月:<160μg/L妊娠末三個月:<400μg/LWHO報導的PRL參考範圍11歲以下女:527.00±15.89mIU/L男:404.00±15.28mIU/L青春期女:436.00±3.76mIU/L男:392.00±29.91mIU/L成年期女:卵泡期366.80±48.9mIU/L排卵期687.00±269.60mIU/L黃體期449.00±69.80mIU/L男:431.56±3.21mIU/L

臨床表現

催乳素結構圖

催乳素結構圖1.女性PRL瘤 多為微腺瘤,見於20~30歲青年, 典型症狀為閉經-乳溢-不育三聯征, 繼發閉經多見,約占90%。乳溢是本症主要表現,多為觸摸性泌乳,占50%~90% 性功能障礙約占60%,主訴性慾減退或缺如、性感喪失 性高潮缺如, 交媾痛等。其他性腺功能減退的症狀有經期縮短、經量稀少或過多、月經延遲及不孕。

2.男性PRL瘤 男性泌乳素瘤診斷時一般較大,常向鞍上發展 但相對少見。主要表現性功能減退的症狀,約占83%,可為完全性或部分性。如程度不等的性慾減退、陽痿,男性不育症及精子數目減少。由於症狀進展緩慢且有較大波動,不易引起患者注意,就診時大多較晚,此時影像學檢查證實已多為大腺瘤,神經壓迫症狀較明顯。體格檢查可發現病人鬍鬚稀疏,生長緩慢,陰毛稀少 ,睪丸鬆軟。男性青少年患者青春期發育及生長發育停止,體態異常和睪丸細小。此外,男性約69%可肥胖。

3.腫瘤壓迫症群 多見於大的或晚期PRL瘤及其他類型垂體腺瘤、下丘腦及鞍旁腫瘤因瘤體巨大向鞍上擴展而阻斷PIF引起高PRL血症者, 最常見的局部壓迫症狀是頭痛和視覺異常。頭痛的原因多為大腺瘤引起的顱內壓增高,可伴噁心 嘔吐。男性PRL瘤患者頭痛發生率較女性患者高,約為63%。有些PRL微腺瘤雖然占位病變不明顯,也可出現頭痛(50%),其原因尚不清楚。

4.骨質疏鬆 PRL瘤患者長期高PRL血症可致骨質疏鬆, 於1980年由Kibanki等首次報導, 本症有時可為首診症狀。男性患者在糾正高PRL血症及性腺功能恢復正常後,橈骨幹骨密度增加而椎骨骨密度無明顯改變;PRL水平正常而性腺功能未能恢復者骨密度不增加 Schlechte等的研究表明, PRL病病人經手術治療後,即使血中PRL水平恢復正常 骨密度仍低於正常對照。提示血清PRL水平增高對促進骨質丟失發揮一定的作用。

5.急性垂體卒中 某些生長較快的PRL瘤,也可發生瘤內出血,出現急性垂體卒中,表現為突發劇烈頭痛、噁心、嘔吐及視力急劇下降等腦神經壓迫症狀,甚至出現昏迷和眼球突出,需緊急搶救, 搶救成功後患者多出現垂體功能減退症。

併發症:

不論男女病人,泌乳素瘤可伴GH瘤或ACTH(混合腺瘤)而出現肢端肥大症或皮質醇增多症等症群。

診斷

乳房結構

乳房結構(1)閉經,早期可有月經過多或不規則。

(2)溢乳,約占50%女性患者。

(3)兩性均可有不孕(育)和不同程度的性功能減退。

(4)垂體瘤占位壓迫的臨床症狀與體徵,如頭痛、視野缺損和視力減退等。

(5)除外某些藥物因素。

2.輔助檢查

(1)血PRL測定:正常人空腹血清PRL小於20µg/L 泌乳素瘤患者血清PRL多大於100µg/L,大於300µg/L幾乎可以肯定存在泌乳素瘤。

(2)蝶鞍正 側位片垂體CT或磁共振檢查:可證實腫瘤的存在。視野檢查可協助診斷。

(3)血清FSH、LH、雌二醇(E2)值均可減低

(4)必要時可作TRH興奮試驗、甲氧氯普胺試驗,對診斷泌乳素瘤有一定的參考價值。

(5)作相關檢查,以排除原發性甲狀腺功能減退和下丘腦、垂體及其他內分泌疾病, 除外腦部、 乳房疾患。

治療及預防

垂體瘤的治療方法主要有3種:手術治療、藥物治療和放射治療, 治療方法的選擇主要依據垂體腫瘤的類型而定,一般而言,PRL瘤首選藥物治療,溴隱亭已廣泛用於大多數PRL瘤患者,並取得相當滿意的療效。經蝶竇選擇性垂體瘤摘除術療效可靠,主要用於對藥物治療不敏感及壓迫症狀嚴重者。垂體放射治療的療效差,易造成垂體功能減退,通常僅作為輔助治療手段 有些病例需要用兩種或以上的治療方法才能取得較好的療效。

泌乳腺瘤積極治療與否主要取決於兩個因素,即腫瘤大小和高PRL血症是否引起症狀, 腫瘤越大PRL水平越高 而微腺瘤的PRL增加不顯著,多無症狀,且一般不繼續增大,故不主張積極治療,而應嚴密觀察其血清PRL變化。如果PRL顯著增加,應做垂體掃描檢查。若掃描檢查發現瘤體增大,應予治療以防演變成大的腺瘤。在沒有特殊禁忌的情況下,大的腺瘤可採取藥物治療使腫瘤縮小, 因為據長期臨床發現95%的微腺瘤不會進一步增大成大腺瘤,而大腺瘤一經發現如不治療會繼續增大。

少數微腺瘤患者PRL水平增高造成性功能減退、泌乳、不育或不孕以及骨質疏鬆等症狀時需要積極治療,若未出現以上症狀一般僅監測PRL變化。

1.藥物治療 藥物治療為首選治療方法。溴隱亭(bromocriptin)於1971年開始用於臨床。經過20多年的臨床觀察,表明它在降低血清PRL水平, 縮小腫瘤、改善視野缺損及腦神經受壓症狀、恢復性腺功能等方面均以取得顯著的療效。己有多種新型多巴胺D2受體激動劑問世,對D2受體選擇性較強的有培高利特(pergolide) 喹高利特(八氨苄喹啉)和卡麥角林(cabergoline)等。

2.手術治療 手術治療包括經蝶竇手術治療和經額開顱手術切除術兩種方式。

(1)經蝶竇式可摘除早期發現的微腺瘤:經口腔或鼻-蝶竇途徑進入蝶鞍區進行選擇性腺瘤組織切除,保留正常垂體組織。手術成功率取決於外科醫師的經驗, 操作技巧以及腫瘤的大小與是否存在鞍外侵犯及其程度。手術死亡率1%,手術遠期治癒率微腺瘤為50%~60%,大腺瘤約為25% 經蝶竇手術可在術後第1年內出現復發,術後復發率與腫瘤大小關係不大 Feigenbaum等對採用該術式的患者隨訪(平均期限為9.2年)結果表明,有51.8%的微腺瘤和48.2%的大腺瘤患者在術後不用溴隱亭,PRL可長期正常, 手術治療總的復發率為32.7%。

手術併發症包括腦脊液鼻漏、尿崩症、顱內感染、視覺系統損傷(較開顱術式少見)以及腺垂體功能減退等。

由於手術減少了藥物治療的需求量,患者在術後對藥物治療的耐受性和抵抗性均會得到改善。

(2)經額開顱切除術:經額開顱切除術,其手術併發症多且危險性大,腫瘤不能被充分暴露,不易徹底切除 療效不滿意。

由於對良性腺瘤進行外科手術和術後放射治療有可能使腫瘤惡性變或轉移,故藥物治療仍為首選,手術治療僅限於腦神經受壓明顯者及藥物治療效果不佳者, 即使是直徑大於40mm的巨大腺瘤,也有60%的病例用溴隱亭治療後取得良好療效。

3.放射治療 放射治療僅作為一種術後輔助治療手段。其降低PRL水平的速度慢,且恢復排卵性月經的療效不滿意,但可防止腫瘤進一步增大。垂體放療常用於外科術後未能獲得痊癒者。常用的放射總劑量為45Gy,每天1.8Gy照射垂體 垂體放療的併發症有下丘腦功能不全、腺垂體功能減退、視覺系統損害、腦血管意外、腦壞死、繼發性腦部惡性或良性腫瘤等。腺垂體功能減退中最常見為GH缺乏和繼發性性腺功能減退,次為ACTH缺乏及TSH缺乏。

γ-刀或χ-刀治療垂體瘤,其對腫瘤的立體定位準確,療程短,因而對顱腦及下丘腦的損傷較少,臨床觀察表明γ-刀治療垂體瘤是安全有效的, 在無周圍壓迫情況時可替代經蝶竇術後。但其療效是否優於常規放療有待進一步觀察確定。

4.其他 HSV1-TK轉基因治療在活體動物實驗中已獲得成功, 用重組腺病毒作為載體使轉染的細胞表達l型單純皰疹病毒胸腺嘧啶激酶(herpes simplex virus type l thymidine kinase,HSV1-TK)。HSVl-TK可將治療垂體瘤的藥物9-1,3-二羥-2-丙氧甲鳥嘌呤(ganciclovir GCV)在動物體內轉變成GCV單磷酸鹽,後者被細胞激酶進一步磷酸化成GCV三磷酸鹽,從而發揮殺死垂體腺瘤的作用。GCV三磷酸鹽不但摧毀轉染的垂體瘤細胞,未轉染的瘤細胞也被破壞,正常腺細胞則不受損害。這種治療方法不但可以降低血漿PRL水平,也可使增大的垂體縮小 不影響血循環中其他腺垂體激素的水平。這種方法有望在將來進一步完善而套用於臨床。另外離體實驗發現松果體激素-褪黑素可抑制PRL基因的表達且腺垂體細胞上發現存有褪黑素MT2受體,表明褪黑素(或其類似物)也是一種有希望成為治療PRL瘤及高PRL血症的藥物。

預防:

1.凡有臨床症狀的病人應該用藥物治療,糾正高泌乳素血症,抑制泌乳,恢復月經,預防可能形成的腺瘤或瘤體增大,預防或減輕骨質疏鬆,應定期隨訪。

2.停用引起PRL水平升高的各種藥物。