丁香胡同國小

丁香胡同國小

丁香胡同國小丁香胡同國小是一所具有130餘年歷史的老校,最早是“美以美教會學校”,六十年代曾是享有一定聲望的寄宿制國小。1998年經市教委批准,丁香國小正式恢復寄宿制。目前學校有27個教學班,910名學生。近年來,學校十分重視校園環境及教育教學設備等硬體條件的建設與更新,建有多媒體、計算機、語音、電教、電子琴、舞蹈、勞技、桌球等專業教室。與此同時,學校還培養了一支師德高尚、業務精良、結構合理的優秀教職工隊伍,並在培養學生全面素質方面取得了好成績,使百年老校不斷煥發勃勃生機。

學校堅持以師德建設作為治校之本,在老師們身上能體現出敬業、愛生、創新、奉獻的“丁香精神”。學校辦學成績突出,得到社會讚譽。曾獲得市級“教書育人全面發展”獎、市級“辦有特色先進校”稱呼、市級“師德先進單位”、市級“德育先進集體”獎。

學校堅持以教育科研為先導,走科研興校、科學育人的教改之路。學校承擔市級科研課題《在課堂教學中實施德育》的研究,曾兩次在市里召開現場會。匯集教師科研成果的《丁香之路》一書已發至全市各國小。學校曾榮獲“北京市

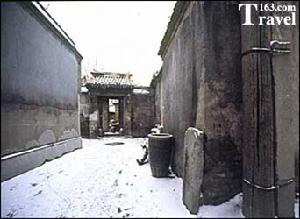

丁香胡同

丁香胡同國小德育改革實驗工作”一等獎,市級“教育科研先進集體”稱號,科研成果曾獲國家級、市級、區級獎勵。

在教育科研中培養鍛鍊了教師,他們治學嚴謹、教書育人、創新工作。目前,學校有7名教師獲得中學高級教師的職稱,1名特級教師,2名北京市中青年骨幹教師,13名東城區學科優秀教師。

學校堅持面向全體、全面發展、學有特長的教育指導思想,並將課內與課外相結合,對學生進行素質教育。學校除開設市統一課程外,還從一年級開始加強英語、計算機課程的學習,以適應21世紀對人才的需求。為滿足學生學習興趣,發展個性,學校成立了管樂團、合唱團、繪畫、科技、計算機、英語、桌球、圍棋等興趣小組,培養學生的特長。近年來,學校已有300人次的學生在全國、市、區作文比賽中獲獎,200餘人在市、區科技、文體類比賽中獲獎。學校積極培養學生動手創造能力,鼓勵學生進行小發明、小創造活動,曾榮獲“北京市科技示範校”獎。學生舞蹈也獲得了“北京市藝術節比賽一等獎”的好成績。

學校教育活動豐富多彩。1996年在全國率先開展“我和叔叔阿姨同升旗”活動,推動了《國旗法》的執行。堅持數年的“讓校旗插向南北極”活動,讓丁香國小的校旗、年級旗成為飄揚在南北極的中國第一面國小校旗。

在迎接21世紀教育改革的今天,全體教職工正以嶄新的精神風貌,向著培養學生創新意識與實踐能力,全面提高學生素質的方向做出不斷地探索和努力,我們將以自身的智慧與才華、愛心與創新托起祖國明天的太陽。

學校近140年的歷史風霜,見證了一個多世紀的滄桑榮辱,悠久的歷史鍛造了學校的堅韌,多變的春秋凝聚了學校的厚重。成為百年老校珍貴的文化遺產,從這裡走出去的莘莘學子成為國家的有用人才,其中有些人成為著名的專家和學者,國學大師啟功、“兩彈元勛”王大珩、舊石器考古學家賈蘭坡等等……著名的“故事爺爺”孫敬修曾經在這裡任教達35年。

如今的丁香人正以孜孜以求和不斷進取的精神,繼承和發揚著學校的歷史文化,追求實現創辦“安全、健康、和諧、發展”的人民滿意學校的辦學目標,秉承“踏踏實實學做事,老老實實學做人” 的諾言,以深厚的文化積澱、優良的歷史傳統、銳意改革的現代意識、理論聯繫實際的創新精神,實現著一代又一代人夢寐以求的發展教育和培養人才的美好願景。

名人與胡同

丁香胡同

丁香胡同130多年來,有多少國小生的歡快腳步留在了匯文國小,又有多少名人巨星從這裡起步騰飛。比如說已故北京師範大學教授、國學大師、中國當代著名書法家、書畫文物鑑定家、資深的教育家啟功先生;光學專家、中國科學院院士、兩彈一星元勛、全國勞動模範王大衍;原國家足球隊主教練、足協主席年維泗;演唱《回娘家》、《大海啊故鄉》的歌唱演員朱明瑛等等,都曾在匯文國小就讀過。而這裡向大家介紹的,是一位匯文國小的老師——“故事爺爺”孫敬修。

孫敬修是北京的一大奇人。他身世奇、故事奇、與日偽軍鬥爭的手法更奇。

清朝時,孫敬修的父母孫長清、孫宿玉恆從京北逃荒要飯來到了北京城,一家人住在崇文門外城牆根兒下的“窩鋪”里。父親拉洋車,母親替人漿洗縫補。1901年(光緒二十七年)10月12日,孫敬修出生在崇文門內的鎮江胡同。他上邊的五個哥哥、姐姐都不幸夭折了,父母只“賺”下他一個。所以,給他起了個小名叫“六賺兒”。為了表示對他的寵愛,給他起了個大號叫“孫得寵”。

1906年,父親孫長清聽說到非洲挖金礦能賺大錢,就前往非洲打工。孫敬修就隨母親來到天津勉強度日。1909年,父親從非洲回國,除了兩條藏在破鋪蓋捲兒里的洋毛毯,什麼也沒賺到。於是,父親就在家門口的空場兒說開了書。父親愛講故事,像什麼《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》、自己在非洲的經歷等等,都能講。孫敬修常在父親的書攤旁聽故事。說書是個費力氣的活兒,時間不長,父親就說不了了。全家只好搬回北京,住在范子平胡同21號孫敬修的大爺家。

年孫敬修到美以美會辦的蒙學館上學,把名字改為德崇,從“敬業”、“修身”兩個詞中各選一個字,起了個別號“敬修”。

1916年孫敬修國小畢業,考入位於盧溝橋西邊(後搬到通州)“岱王廟”的官辦師範學校——京兆師範學校,開始接受師範教育。

1921年,孫敬修從京兆師範學校畢業後,先後在京西衙門口村國小、燈市口大街的華語學校、私立釣鉺胡同國小、馬匹廠胡同匯文一小當老師,教過國文、算術、美術、音樂、自然、歷史和地理,先後擔任過國小初級部主任、教導主任、代理校長等職務。

孫敬修講故事的生涯就是從匯文一小開始的。

匯文一小是個寄宿制的國小。一個周六的晚上,一群回不了家的孩子,在宿舍里哭鬧。孫敬修看了十分心疼,就掏出哨子一吹,叫同學們都到禮堂聽《一身雞毛》的故事。從此,孫敬修開始了他58年的講故事生涯。

1932年,孫敬修兼教“唱遊課”。有一次應北平廣播電台的邀請,他帶學生到電台唱歌、朗誦和演奏樂器。由於時間掌握得不好,節目演播完了,還剩3分鐘。當時電台是直播,總不能讓電台空幾分鐘呀。於是,孫敬修急中生智,就講了個《狼來了》的小故事。

對於現如今的人來說,聽廣播太平常了。電視、音響、MP3、上網,都已經是家常便飯了。然而,在那年月的中國,廣播還是一個新名詞,是最現代化的傳媒手段了。當時收音機只是少部分人的生活奢侈品。

孫敬修沒想到,就這一講,他開始紅起來了。以後電台每周都請孫敬修講一次故事。

七七事變後北平淪陷了,電台被日本人控制了。一天,孫敬修在電台認識的一位叫王棟岑的朋友,請他在日偽北平廣播電台“兒童時間”節目中繼續講故事。故事講得越長越好,從而擠掉或者壓縮反動歌曲的播放時間。

在敵人的嚴密控制下,明顯的抗日宣傳不可能播出去。王棟岑和孫敬修採用講歷史故事、童話故事、唱歌、宣講科學知識等方式,一方面隱晦地進行愛國教育,一方面排擠和壓縮那些毒害兒童心靈的節目。

孫敬修在長篇故事《琳琳環遊世界記》中,向孩子們介紹了世界各地風光和風土人情,連續播放了幾個月。他講的故事繪聲繪色,孩子們聽得入迷,連大人都愛聽。這樣既給孩子們灌輸了許多自然科學知識,也讓日本人找不出任何“毛病”來。

有一回,孫敬修講了一個《大鼻子象也知道愛國》的故事。說侵略印度的英國軍隊讓大象替他們馱大炮,通過一片泥塘的時候,大象怎么也不走。侵略軍就拿槍托打大象的屁股。大象急了,用鼻子把英國兵捲起來一甩,就把他甩到泥塘里去了,又用大腳丫子把他踩死了。一群大象都學這個大象,也這樣幹起來了。結果好多英國兵都被踩死在泥塘里。最後孫敬修說:“你們看,大象還知道愛國呢!”

孫敬修——“故事爺爺”

孫敬修——“故事爺爺”看蠅子飛落在這裡好幾回,

髒物落夠,現在又到這邊來。

真不潔淨,傳染疾病它是媒,

留神蠅子是仇敵,他是大仇敵!

快設法,除去它!

莫留後患再萌芽!

講衛生,要乾淨。

滅蠅子,不生病。

結果,孫敬修剛出播音室,就被日本人千秋喊去,氣勢洶洶地質問他:“誰是‘大仇敵’?什麼的‘快設法除去它’?你的是什麼意思的?”孫敬修裝作莫名其妙地回答:“那歌里唱得很清楚呀,蒼蠅傳染疾病啊!”“這樣的歌,以後統統不許唱!”

千秋說罷,又把王棟岑喊去“訓斥”了一頓。儘管如此,日本人卻抓不住什麼把柄。

這件事後,孫敬修想離開電台,不講故事了。王棟岑知道孫敬修的想法後,就對他說:“您講愛國故事,鼓勵老百姓反對日本鬼子,這多好哇。不過講的時候別太露骨就行了。”王棟岑又給他出了個主意:為了不引起日本人的注意,就改名叫“柳稚心”吧。打這兒以後,電台里給小朋友講故事的,又多了一個“柳稚心”,而且“柳稚心”在電台講故事一直講到抗戰勝利。

解放後孫敬修才知道,他的好朋友王棟岑,是八路軍總部派到北平開展情報工作的劉新同志在北平發展的中共地下黨員。孫敬修在廣播電台講故事,就是地下黨安排的,就是要對抗日軍的奴化教育、培養孩子們的愛國心。

1947年4月4日,是當時的兒童節。當時的北平市市長何思源帶著女兒何魯麗、何魯美,到匯文一小看望孫敬修,贈給他一幅“兒童導師”的條幅。

“小朋友們,小喇叭開始廣播啦!”清脆的報幕童聲、噠嘀噠的小喇叭聲,是解放後小朋友太熟悉的開始曲了。1951年5月1日,孫敬修進入中央人民廣播電台,在兒童節目“小喇叭”中面向全中國的小朋友播講故事。

從“故事爺爺”那裡,小朋友知道了神筆馬良、孔融讓梨、抗日英雄王二小,知道了美人魚、白雪公主、灰姑娘,知道了《西遊記》、《哪吒鬧海》、《雞毛信》、《半夜雞叫》、《高玉寶的故事》。

小喇叭節目的開始曲、孫敬修爺爺娓娓動聽的故事,成為很多人童年最美好的回憶。

孫敬修講故事一直講到90歲去世,一共講了58年。

孫敬修熱愛孩子,他家的紅領巾特別多,都是孩子們送給“故事爺爺”的。“甘為春蠶吐絲盡,願做紅燭照人寰”。他最後送給徒弟蕭君的筆跡,還沒有離開孩子,“咱們爺兒倆為孩子造福吧!”

2005年11月,“故事爺爺”孫敬修銅像在北京丁香胡同國小隆重揭幕。“故事爺爺”永遠生活在孩子們鮮花般的笑臉中。

講故事,使孫敬修名揚四海,連外國人都知道北京有個安徒生式的“故事爺爺”。這的確是個奇蹟。

北京的胡同情節

| 北京的胡同訴說著歷史,演繹著歷史。倘若胡同生命,它會替仁人志士的壯舉高呼,它會為百姓的苦難垂淚,它會對歷史罪人側目。歷史是七彩的,人生是七彩的,北京的胡同更是七彩的。 |