28號院現狀

中老胡同28號院子

中老胡同28號院子瑾妃與中老胡同

中老胡同

中老胡同瑾妃是珍妃的姐姐,姐妹倆同時進宮。因相貌、性格都遠不及珍妃,一直受到光緒的冷落。她與隆裕皇后,同是光緒的妻子,不過一個是後,一個是妃。在園中休息的時候,因為嫡庶有別,隆裕可坐在走廊里,而瑾妃卻只能像只小狗一樣,半跪在隆裕膝下。瑾妃從進宮直到去世,三十多年中,只在母親七十大壽時,她才蒙皇恩回家省親過一回,此時民國已建立多年。

深宮似海,沒有特恩許可,清宮后妃是不能回家探望父母的,父母也同樣不能進宮探望自己的親生骨肉。直到宣統繼位,清宮改制,民主萌芽滲人深宮,才允許后妃娘家人中的女性,每年2 月和8 月可進宮省親。瑾妃的母親和兄弟媳婦這才有機會進宮探望親人。

中老胡同

中老胡同民國以後,小朝廷的探親制度進一步放寬,瑾妃的兩個未成年男性、小侄子也可以進宮看望姑母了,這是瑾妃最快樂的時候。姑侄見面,出於禮節和親情,瑾妃的第一句話總是要詢問母親的身體是否安康,隨後與侄子們共進午餐。飯桌上,仍要嚴格遵守皇家規矩:瑾妃坐著,作為客人的小侄子站著。姑姑給親侄子夾一口菜,孩子們要馬上放下筷子,說一聲“謝恩”。一頓飯,夾幾回菜,謝幾回恩。

下午,姑母帶著孩子們到御花園裡活動,或者在自己的寢宮永和宮大殿前踢毽子玩。像宮中無所事事的后妃們一樣,瑾妃的毽子也踢得漂亮,姿態優美。前踢、後踢、左踢、右踢、雞毛毽子像長在身上一樣。

瑾妃在宮中最快樂的一次,是與母親、兄弟媳婦以及侄男侄女們一起過自己的五十整壽。那是1922 年,舊曆八月十五。溥儀和婉容也過來了。永和宮搭起舞台,抱廈里擺上沙發,太監宮女們換上了新裝,人人喜氣洋洋。

舞台上,由民間藝人演出,為瑾妃說了相聲,唱了蓮花落。變戲法的“快手劉”登台獻藝,變出一百隻小麻雀,嘰嘰喳喳滿院子飛,寓意百鳥朝鳳。“皇上”溥儀樂不可支,孩子似的站起身滿院子捉麻雀。

壽星瑾妃樂得合不攏嘴,她的老母親也同樣興高采烈。

一日盡歡之後,仍是高高的城牆,漫長的等待。瑾妃娘家原有兩個女兒,被慈禧害死一個,還剩一個,其母同樣遭受感情煎熬。好在在辛亥革命後的那幾年,瑾妃為了每天能見到母親,經過一番冥思苦想,終於想出了一個好主意,她給娘家在景山東街東側的中老胡同買下了32號的宅院,這套宅院很深,東院有個花園,花園裡有座假山,山上有一個小亭子,站在亭子上用望遠鏡向西南方向一望,正好是故宮的北面。娘兒倆定好了時間,時候一到,瑾妃登上御花園靠東北面的亭子,老太太登上中老胡同的亭子,兩人就用望遠鏡互相觀望著。天天如此,一日不落,竟然一直望了好幾年,直到瑾妃大病不起,老太太也病魔纏身,才算罷休。這在中國古代宮廷史上也算是一件稀奇事吧。

恰似牛郎織女鵲橋會,人間親情割不斷!

朱光潛與中老胡同

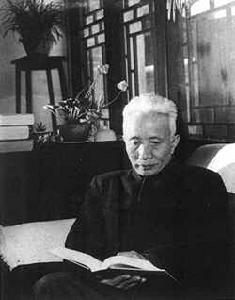

中老胡同32號——朱光潛

中老胡同32號——朱光潛抗戰勝利後朱光潛的家搬到了中老胡同。中老胡同地處沙灘,站在胡同口可以看到北大紅樓。其中32號在1952年院系調整前是北大的教授宿舍。一對小石獅守在高台階門坎的兩側,門洞的左側是收發室、公用電話房。從大門進去基本上是一個四排宿舍的格局,院中有院,錯落有致住著二十多戶人家。

抗戰勝利後朱光潛先期回到北大。1947年春天他的妻兒也來到北京,就住在中老胡同宿舍大院內6號。它處於院子的最後一排。左右分別與俞大縝、周蘇生為鄰。前面是個四合院,他家正對它的北房是孫承鍔家,與其相連的東耳房是王岷源家,東西廂房分別是賀麟與袁翰青家。後窗外是一條很窄的小胡同。門前有棵老榆樹,樹幹要幾個小孩伸開雙臂才能合圍,樹分兩叉,伸展開會長得高過屋頂。相傳這裡曾是清朝一對王妃的家,也有人說就是珍妃和瑾妃。姐妹入宮後家人在靠近景山的地方買下房子,種了老榆樹,它的兩個分枝正是這對姐妹花的象徵。當她們想家時可以站在景山上遙望大樹,寄託對父母的思念。這大約是好心人的杜撰吧,妃子們哪兒能隨意邁出皇宮登上景山呢!夏天朱光潛一家在榆樹下乘涼,周圍種些波斯菊、指甲花之類很易成活的草花。

朱光潛除教書外還主編出版「文學雜誌」,與現在不同的是書的底頁上寫著主編朱光潛,而編輯部的地址就是中老胡同32號內6號。除朱光潛及常風外還有幾位不常露面的編輯,一本雜誌幾個人就辦了,他們自己約稿、審稿、寫稿和編輯,刊登過不少不同政治傾向文人的作品。它是抗戰前「文學雜誌」的復刊。復刊一兩年後就停辦了,可能與局勢有關吧,但其辦事效率是很高的。當然其規模也比現在的期刊小得多。

晚飯後家中客廳常是高朋滿座,同院的沈從文、賀麟、馮至、陳占元及住東齋的常風等是常客。他們談文學,詩歌很熱鬧。朱光潛也常應朋友之約出外應酬。他喜歡喝點酒,曾自豪地說過,一次三個人喝過兩罐紹興酒,不過母親跟著補充了一句:醉得讓人抬了回來。

朱光潛的女兒小時身體不好,常在院子裡曬太陽。朱光潛空閒時就坐在門前台階上拿著書給他們講聊齋,古詩,也讓他們背一些唐詩,高興時也會抑揚頓挫地吟詩。吟詩是一種介乎於唱歌和朗誦之間,沒有一定曲調一定成規的即興表演,一種情感的抒發。當時也只有老夫子才會搖頭晃腦的吟誦詩詞,如今已經絕跡了吧!

進大門向右拐是一塊小場地。南頭有一棵高大的槐樹,北端有假山藤蘿。春天爬上假山一串串紫藤花香得發甜。摘下一串和麵粉攪成糊狀,攤成餅清香可口。夏天在場院裡打球玩耍後進入紫藤的濃蔭下,暑氣頓消。1948年冬北京被圍城後,大人們面臨著走與留的決擇。國共雙方都在為爭奪教授們忙碌。最後,朱光潛一家都沒走,留下來迎接新中國的成立。

解放後不久開展了知識分子改造運動,開始了對朱光潛的批判。

北京的胡同情節

| 北京的胡同訴說著歷史,演繹著歷史。倘若胡同生命,它會替仁人志士的壯舉高呼,它會為百姓的苦難垂淚,它會對歷史罪人側目。歷史是七彩的,人生是七彩的,北京的胡同更是七彩的。 |