介紹

鴉兒胡同是位於北京市西城區的一條很長的胡同。原名鴨兒胡同,明朝時被稱作廣化寺街,清初時因胡同位於後海北沿,因而被稱為“沿兒胡同”隨後被訛傳為鴨兒胡同,1949年後北京市政府整頓胡同名稱改鴨為鴉,稱為鴉兒胡同。鴉兒胡同東頭是北京城內最著名的一座石橋——銀錠橋,整條鴉兒胡同沿著什剎海的北岸蜿蜒向西,與後海北沿平行,一直延伸到後海西沿的甘露胡同,胡同全長820米是北京城中比較長的胡同之一。

鴉兒胡同

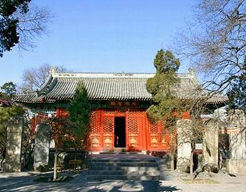

鴉兒胡同廣化寺建於明萬曆年間,清鹹豐年間重修,是舊京名剎之一,清末民初,政府在廣化寺籌建京師圖書館(今稱中國國家圖書館),直到1917年圖書館才遷出廣化寺。目前廣化寺是北京市文物保護單位,北京市佛教協會辦公地,經常組織佛教活動。

蝸蝸居現已搬空,它的命運令人揪心

鴉兒胡同

鴉兒胡同依稀可見的老門牌蝸蝸居是作家蕭軍為自己在鴉兒胡同6號院的小樓取的名號,從1951年起直到去世,蕭軍在這座木構西式二層小樓里住了整整三十七年。在蝸蝸居里,蕭軍寫出過長篇小說《五月的礦山》、《吳越春秋史話》、《第三代》以及書信集《魯迅書簡注釋》、《蕭紅書簡注釋》等數百萬字的作品,也經歷過文革期間的無妄之災。目前蕭軍故居是北京市文物保護單位,但截至2005年初,這座二層小樓已經搬空,鴉兒胡同6號院的其他建築也大多被拆除,具尚未搬遷的院內居民講,這座小院已經被程思遠之女買下,不久蝸蝸居就將被拆除。這所北京市文物保護單位未來的命運令人堪憂。

近年來,隨著北京市西城區什剎海地區管委會對後海的整體商業開發,整個後海沿岸成為北京繼三里屯酒吧街之後的第二大酒吧聚集區,鴉兒胡同因為臨湖而建風景優美,很多房舍被改建為酒吧,華洋雜處終日喧囂,再不復當年靜匿恬淡的景象了.

地標的印象

鴉兒胡同東部與菸袋斜街隔小石碑胡同相對。明朝時,稱為廣化寺街,因為胡同中有廣化寺而得名。清朝時,稱為鴨兒胡同,民國時期始稱鴉兒胡同。據說是由於胡向臨接後海北沿,是“沿兒”的音轉。

胡同裡面基本上都是普通的民宅,沒有什麼太大的宅院,胡同31號是廣化寺舊址,清末曾經在此籌建京師圖書館,即今天國家圖書館前身。

流年的風景

鴉兒胡同

鴉兒胡同在史無前例的“文化大革命”中,蕭軍慘遭迫害。“文革”的時候,蕭軍的住房被占,他只能用一小處儲物間來當自己的書房,那個小地方也就是被他戲稱為“蝸蝸居”的所在。今天,我們親臨故居的時候,仍然能夠在小樓的牆壁上看到一個月牙形的缺口,那就是當年蕭軍通風的地方,裡面便是“蝸蝸居”。

海北樓下,蒼老的身影走過,散淡的閒情,充滿生活的顏色。這便是什剎海的風味。

古色北京的朴美,注定也會擁有那份樸素的歷史和浪漫的情調。叫賣聲,三輪車的鈴檔聲,風聲落葉之間的鳥鳴,述說著臨水一方的前世與今生。

胡同景點介紹

鴉兒胡同

鴉兒胡同元朝初年,這片水域叫積水潭,它是大都漕運的終點,無數南來的船隊都在此靠岸。薩兆溈先生在《淨業覓蹤》說,那時兩岸“餅鋪飯館雲集,酒旗綿延數里”,“春雨清塵,桃李盛開,酒樓懸掛的酒旗,迎著東風招展。那青底紅字的酒旗,綿延達數里之遙”。可見,當時已是一片繁榮景象。

在明代,因湖邊有座什剎寺,這片水域隨之被稱作什剎海了。元代的漕河逐漸廢棄,積水潭日益內縮,慢慢形成彼此相連的三個小湖,往日船貨雲集的水陸碼頭,一變而成波光瀲灩的寧靜水鄉。當時的詩人李東陽在湖邊流連,興之所至,贊它為“城中第一佳水”。公安三袁也聯袂而來,在湖畔結社,飲酒,賞月,吟詩,留下一段佳話。

在清代,三個小湖分別被通俗地叫成我們今天所熟知的前海、後海和西海。三海相連,南接北海、中海和南海,而中海和南海的東側,是紫禁城。不知是驕傲還是悲哀,紫禁城裡最後兩任皇帝,都出自後海東岸的醇親王府,大清帝國最後幾齣慘烈的大戲,其實早在什剎海畔就拉開了序幕。

恭王府

恭王府開放時間8:30-17:00,恭王府位於胡同前海西街17號,是清代規模最大的一座王府,據說恭王府總面積為一百多畝。相當於中山公園,這是至今保存最好的一座王府,曾是和珅的宅邸。

恭王府分中東西三路,分別由多過四合院組成,後為長160米的二層後罩樓。

恭王府假山,此假山是用糯米漿砌築成的,非常堅固,山上置兩口缸,缸底有管子通到假山上,通過往缸中灌水的辦法來增加院中的濕度,過去整個假山上都長滿了青苔。

假山正中有一康熙皇帝為其母祝壽寫的“福”字碑,這是恭王府的“三絕”之一,碑石長7.9米,貫穿整修假山。

嘉慶四年正月初三(1799年2月7日)太上皇弘曆歸天,次日嘉慶褫奪了和珅軍機大臣、九門提督兩職,抄了其家,估計全部財富約值白銀八億兩,相當於國庫十幾年的總收入,所以有“和珅跌倒,嘉慶吃飽”的說法,2月22日和珅被“賜令自盡”。

菸袋斜街

菸袋斜街,它東起地安門外大街,西至鴉兒胡同,為東北西南走向,全長232米。據清乾隆年間刊刻的《日下舊聞考》一書記載,此街原名"鼓樓斜街",清末改稱"菸袋斜街"。

據說,當時居住在北城的旗人,大都嗜好抽旱菸或水煙,菸葉裝在菸袋中。由於菸袋的需求與日俱增,所以斜街上一戶一戶開起了菸袋鋪。這條街上的菸袋鋪,大都是高台階,門前豎一個木製大菸袋當幌子。黑色的菸袋桿兒,金色的菸袋鍋兒,這樣的標誌真可謂生動形象至極。在菸袋斜街的東口路北有一家"雙盛泰"菸袋鋪,門前豎著的木雕大菸袋,足有一人多高,粗如飯碗一般,金黃色的菸袋鍋上還繫著條紅綢穗,十分醒目。這"雙盛泰"的大菸袋真稱得上是北京同行業中的頭號大菸袋了。

除此之外,菸袋斜街本身就宛如一隻菸袋。細長的街道好似菸袋桿兒,東頭入口像菸袋嘴兒,西頭入口折向南邊,通往銀錠橋,看上去活象菸袋鍋兒。正是基於這兩方面的原因,以"菸袋"命名斜街,真可謂名副其實了。

菸袋斜街的名字越叫越響,一直流傳到今天。

鴉兒胡同國小

鴉兒胡同國小

鴉兒胡同國小一九七九年恢復統考後,在老師們的努力下,學生統考成績在區里名列前茅,學校在西城區占有一席之地。一九八三年團區委在學校召開少先隊工作現場會,推廣《做爸爸媽媽的小幫手》和《祝你健康》兩個主題隊會,傳播獨生子女教育經驗。70年代連續開展科技活動,學校航模隊多次參加全國,全軍及市區表演,獲得很好的社會影響。80年代的"小論文、小發明、小製作" 三小活動開展得紅紅火火,一批又一批學生被保送到市區重點學校。一九八九年西城區教育局在學校召開科技現場會,並被表彰為"全面育人、辦有特色"的學校,鴉兒國小享有很好的社會聲譽。

近十年來,隨著老教師陸續退休,學校現有離退休老同志49人。退休教師陶璞生,在自然教學和科技活動中做出突出成績,多次評為市區先進工作者,第一批評為中學高級教師。多才多藝的寧緒庚老師在編寫手工教材?;三小活動中發揮了重要作用,推動了學校科技活動的開展,多次獲得市、區先進個人和三八紅旗手,第一批評為中學高級教師。潘玉琴、唐桂蘭老師先後當選北京市優秀中隊輔導員,李菁、李俊茹老師先後當選北京市紫金杯優秀班主任,王敏慧、李樹芳老師先後當選西城區"我心中的好老師"。

80年代以來,校舍已全部翻修一新,90年代安裝了暖氣。設有專用自然、音樂、美術、形體、語音、計算機房等專用教室。有實物投影、閉路電視、小電視台、多功能電教設備等,為開展現代化教育提供很好的物質基礎。目前鴉兒國小有13個教學班,學生400人,在冊教職工41名。有黨支部一個,支委會3人,有黨員12名(離休2名),在職10名。團支部一個,5名團員。

近十年來,老教師陸續退休,青年教師成為教育教學主體,他們刻苦學習,均達到大專、大本以上學歷。他們分布在各個學科,在教育教學實踐中鍛鍊,健康成長,有的成為區教研員,有的是西城區學科帶頭人。學校建立了青年教師《海燕杯》教學比賽制度,搭建了青年教師成長的舞台,一大批優秀教師脫穎而出,成為西城區和學校的教學骨幹力量。學校重視教育科研,以科研促教改,不斷積累教改經驗。我校是聯合國教科文組織《環境、人口與發展》(EPD)項目實驗學校,以環境教育為重點,通過課堂滲透,培養人的環境意識和可持續發展的理念,使師生進一步懂得環境與人類的關係,明確公民的責任和義務。

在" 九五"活動課程和中國小生科學素質的提高(國家部委級)重點課題研究中,注重學生的主體參與和社會實踐,培養學生的動手能力和創新精神,進行課堂模式改革,獲得北京市優秀實驗學校。在實施北京市教委"九五"重點課題過程中,我校作為"西城區中國小德育目標和內容整體規劃研究與實踐"的實驗校,全程參加了實驗與研究的過程,通過豐富多彩的德育方式,將德育內容和目標落實在學校日常工作中,提高了教育的實效性、針對性和主動性。在心理健康教育中,注重教師、學生和家長三方互動的交流,在開放式的家長會上,三方互動,融洽了家校教育,密切了學校和家庭的關係。通過心理團體輔導,使學生體驗、感受,發現自己的長處,增強學習的信心,此活動在北京市中國小心理團體輔導展示會上交流。藉助團體心理團體輔導這個方法,進一步提高學生的學習積極性。

隨著獨生子女和城市拆遷建設的現實,學生人數逐年減少,為提高課堂效益,學校開展了運用《小班化教學促進學生差異發展》的研究,關注每一個學生的發展,特別是有差異學生變化,在小班教學中,提高學生學習的積極性和主動性。近年來,學校先後召開教學研討會、德育研討會和科研交流會,促進教師更新教育觀念,重視學生的主體意識的培養,尊重學生的差異和發展,進一步推進素質教育,不斷提高課堂教學質量。

法源寺

法源寺

法源寺法源寺占地面積6700平方米,建築規模宏大,結構嚴謹,採用中軸對稱格局,由南至北依次有山門、鐘鼓樓、天王殿、大雄寶殿、憫忠台、淨業堂、無量殿、大悲壇、藏經閣、大遍覺堂、東西廊廡等,共七進六院,布局嚴謹,寬闊龐大,是北京城內保存下歷史最為悠久的古寺廟建築群。

法源寺建於唐太宗貞觀十九年(公元645年),是北京最古老的名剎,唐時為憫忠寺,清雍正時重修並改為今名,1965年在寺內成立中國佛學院、1980年又於寺內建立中國佛教圖書文物館,是中國佛教協會所屬的宗教類博物館。法源寺坐北朝南,形制嚴整宏偉,六院七進。主要建築有天王殿,內供布袋和尚,兩側為四大天王。大雄殿,上有乾隆御書“法海真源”匾額,內供如來佛及文殊、普賢,兩側分列十八羅漢。 觀音閣,又稱憫忠閣,陳列法源寺歷史文物。淨業堂,內供明代五方佛。大悲壇,現闢為歷代佛經版本展室,陳列唐以來各代藏經及多種文字經卷,蔚為大觀。藏經樓,現為歷代佛造像展室,陳列自東漢到明清歷代精品佛造橡數十尊,各具神韻,尤其是明代木雕佛涅盤像,長可十米,是北京最大臥佛。寺內花木繁多,初以海棠聞名,今以丁香著稱,至今全寺丁香千百成林,花開時節,香飄數里,為京城絕景。現為市級重點文物保護單位和全國重點佛教寺院。中國佛教協會也駐寺內。

天王殿內正中供奉著明代製作的彌勒菩薩化身布袋和尚銅像,高1.l2米,袒胸露懷,歡天喜地。彌勒佛背後是勇猛威嚴的護法神韋馱坐像,明代銅鑄高170 米。倆側是明代銅鑄四大天王像,十分珍貴,皆高1.20米。大雄寶殿正中供奉“華嚴三聖”,既毗盧遮那佛、文殊和普賢菩薩像。為明代製作,木胎貼金罩漆。正中的毗盧遮那佛端坐在須彌座上,像高2米,腦後背光,通高3.97米。文殊、普賢分立兩旁,像高2.14米。這三尊塑像,妙像莊嚴,雕制精美,在明代塑像中可推上乘。大殿兩側為十八羅漢坐像,像高約l.35米,木胎貼金,為清朝製品。大殿中迤南兩清石柱礎,作卷葉蓮瓣,估計是唐初建寺時元物,它的花紋與廟中佚失的唐天元十四年(726年)石幢的花紋是相近的。憫忠台一名“念佛台”,又稱“觀音殿”。台基高一米多,周圍設以磚欄,殿堂建於台上。此殿結構獨特,外牆以十二柱為架,室內以十二柱之稱式樣與故宮御花園萬春亭相同。這裡保存著法源寺的歷代石刻、經幢等,以唐《無垢淨光寶塔頌》、《憫忠寺藏舍利記》、《承進為蔍福禪師造陀羅尼經幢》(應歷七年,957年),遼代的《燕京大憫忠寺菩薩地宮舍利函記》最為珍貴。殿外山牆還嵌有清代翁方網複製的唐“雲麾將軍碑”殘柱

法源寺

法源寺大悲壇是一座佛教文物官殿,這裡陳列著歷代佛像、石刻及藝術珍品:育中國最早的佛像——東漢時代的陶佛座像,有東吳時代的陶魂瓶,有北整石造像、唐石佛像、五代鐵鑄像、宋木雕羅漢、元銅鑄觀音、明木雕伏虎羅漢等,都是國家珍貴文物。另外還有不少各國贈送的經像文物。最後一進殿堂是藏經閣,大殿全部用青磚鋪地,閣上供奉三大士像,為木胎乾漆所制,是明代造像藝術精品。閣內珍藏明、清時期所刻藏經。1980年5月,日本國寶鑑真大師像回國巡展時,曾在這裡供奉了七天,有16萬信徒和民眾前來瞻仰、觀看。

1949年以後,這座千年古剎得到政府保護,多次撥款堆修。1956年,中國佛學院在這裡成立。1963年,亞洲11個國家和地區的佛教徒會議也在這裡召開。1980年,創辦了“中國佛教圖書文物館”,使之成為佛教文化和佛學研究的中心之一。

中國佛學院是以培養僧才為目標的高等佛教院校,1956年在法源寺創辦,第一任院長是喜饒嘉措大師。當時設本科、專修兩科,來自全國各地的寺廟100名學僧在這這裡學習。1961年設研究部,1962年開辦藏語班。到1966年停辦時,已培養畢業生300人,他們現在大部分在各地寺廟中擔任住持和寺廟管理工作,少數從事佛學研究。1980年,中國佛學院恢復招生,先後設立專修、本科和研究班,招生的對象是高中畢業或具有同等文化程度以上,已有相當時間的出家經歷、信仰堅定、律儀端正、品學兼優、愛國愛教的青年僧人。近二十年來,中國佛學院以“教書育人,學修並重,愛國愛教,弘法利生”為教學的指導方針,培養學僧良好的道德品質,並具有較高的佛學造詣文、史、哲知識水平,使學僧在德(包括宗教情操)、智、體、美各方面全面發展,成為適應國家和佛教需要的佛教學術研究人才,寺廟管理人才及海外聯誼和國際佛學交流人才。

宋慶齡故居

鴉兒胡同46號——宋慶齡故居

鴉兒胡同46號——宋慶齡故居園內原有古建築為:前廳“濠梁樂趣”、後廳“暢襟齋”、側廳“聽鸝軒”、西廳“觀花室”。超手回廓南街“南樓”,北通東廳,東接王府宅院,回廓中間建有“恩波亭”。南湖對面的假山,錯落有致,築有“扇亭”和“聽雨屋”。宋慶齡從青年不追隨孫中山先生投身革命,直到生命的最後時刻。七十年來經歷風風雨雨,這裡的一切,再現了這位極不平凡的偉大女性的品德、情操和永不休止的追求,也再現了自二十世紀開始她為之獻身的中國革命史實的重大事件的側畫。

1915年宋慶齡不顧家庭反對毅然與流之中的孫中山先生結婚,從此宋慶齡為了孫中山救國救民的事業,為了自己“求中國自由平等”的理想,歷盡艱險,百折不撓,至死不渝。在幾十年革命生涯中,以她崇高的威望,為中國人民的革命建設事業團結了不少國際友人。白求恩、斯諾、柯棣華、馬海德等,都是由宋慶齡介紹,從此成為中國人民永不分手的摯友。她不僅是新中國的締造者之一,而且也是建設新中國的卓越領導人之一。宋慶齡為發展婦女兒童的文教福利事業,傾注了大量心血。

故居的主樓,建於1962年是一座中西合璧的兩層樓房,外觀仿古,與 內景致和諧一體。庭院當中,可見清碧的湖水將主婁和草坪緊緊環抱,後湖畔有一鴿子房。宋慶齡喜愛鴿子,常在工余親自給它們餵食。

1982年5月29日經中央書記處批准,故居對外開放,至今已接待國內外觀眾近350萬人次。人們在這裡緬懷宋慶齡為新中國奮鬥畢生的光輝業績,追念她為人民鞠躬盡瘁的崇高精神。她崇高的品德,情操,光輝的業績將會在人們心中永存!

北京的胡同情節

| 北京的胡同訴說著歷史,演繹著歷史。倘若胡同生命,它會替仁人志士的壯舉高呼,它會為百姓的苦難垂淚,它會對歷史罪人側目。歷史是七彩的,人生是七彩的,北京的胡同更是七彩的。 |