時間

發射時間

當地時間2008年4月28日9時20分(台北時間11時50分),一枚印度PSLV-C9火箭搭載10顆衛星升空。繼美國、俄羅斯、歐洲航天局和中國之後第五個掌握了。2017年1月15日,“獵鷹-9”火箭從加利福尼亞州范登堡空軍基地發射升空。

多星定義

“一箭多星”的發射技術。一箭多星,即用一枚運載火箭同時或先後將數顆衛星送入地球軌道的技術。

一箭多星是一種優越的發射方式。一箭多星的發射成功,標誌著運載火箭能力的提高,標誌著發射技術和火箭與衛星分離技術上的新突破。

地球軌道(Earths orbit)是指地球圍繞太陽運行的路徑,大體呈偏心率很小的橢圓,其半長軸(a)1.496×108千米;半短軸(b)1.4958×108千米;半焦距(c)25×105千米;周長(l)9.4×108千米。

地球橢圓軌道的偏心率(e)和扁率(f)分別為(1/60或0.016和1/7000),太陽即位於該橢圓的一個焦點上。地球到太陽的距離變化在1.471×10^8~1.521×10^8千米之間,平均距離為1.496×10^8千米。地球軌道所在的平面,就是黃道面。

發射常用兩種方式。

一箭十星

一箭十星第一種是把幾顆衛星一次送入一個相同的軌道上。第二種是分次分批釋放衛星,使各顆衛星分別進入不同的軌道。

就是說,運載火箭達到某一預定軌道速度時,先釋放第一顆衛星,使衛星進入第一種軌道運行,然後火箭繼續飛行,達到另一種預定的軌道速度時,又釋放第二顆衛星,依此類推,逐個把衛星送入各自的運行軌道。

為了實現一箭多星,

需要解決許多技術。首先是要提高火箭的運載能力,以便把質量更大的數衛星送入軌道。

其次是需要掌握穩定可靠的“星-箭分離”技術,做萬無一失。

運載火箭在最後的飛行過程中,衛星按預告設計的程式從衛星艙里分離出來,不能相互碰撞,還需選擇最佳的飛行路線和確定最佳分離時刻,使多衛星在各自的軌道上運行。

另外,還必須考慮火箭運載衛星以後,火箭結構角度和重心分布發生變化,會使火箭在飛行中難以穩定,多衛星和火箭在飛行中,所載的電子設備可能會發生無線電干擾等特殊問題。

從技術上說,一枚運載火箭發射多種不同軌道的衛星是比較複雜的,不容易掌握。

由這個公式可知,火箭的速度與發動機的噴氣速度成正比,同時隨火箭的質量比增大而增大。

即使使用性能最好液氫液氧推進劑,發動機的噴氣速度也只能達到4.3~4.4公里/秒。

因此,單級火箭不可能把物體送入太空軌道,必須採用多級火箭,以接力的方式將航天器送入太空軌道。

地點

發射地點

一箭十星

一箭十星斯里赫里戈達衛星發射基地

斯里赫里戈達島是印度唯一的航天發射場薩迪什・達萬航天中心的所在地。印度空間研究組織在這裡建有用於發射極軌衛星運載火箭(PSLV)和地球同步衛星運載火箭(GSLV)的設施。

1969年該島被選定為火箭發射場,1971年10月首次軌道發射RH-125探空火箭,1979年8月發射羅希尼1A衛星失敗,1980年7月從斯里哈里科塔發射羅希尼1B成功,使印度成為第六個把自己的衛星發射成功的國家。

印度太空研究機構利用地球同步衛星運載火箭將印度全國衛星系統類型的衛星送至地球同步軌道。

火箭發展

火箭多為俄羅斯協助建造,並非印度獨立建造。

地球同步衛星運載火箭為極地衛星運載火箭 之改良版,增加捆綁式液態輔助火箭為一三節式火箭。第一節為固態推進器;第二及第三為液態推進器。

固態及輔助火箭是極地衛星運載火箭 之延續,所以低溫液態引擎由俄羅斯提供,共買了七個末端節引擎。

功能:一次性火箭

製造公司 印度空間研究組織

國家:印度

尺寸

高度 :49 米

直徑 :2.8 米

質量 :402,000 公斤 (886,000 磅)

節數 :3節

酬載能力

酬載能力(低地球軌道) 5,000 公斤 (11,000 磅)

一箭十星

一箭十星地球同步軌道 2,500 公斤 (5,500 磅)

發射紀錄

現況:現役

發射場:斯里赫里戈達島

發射次數:5次

成功次數:3次

失敗次數:1次

部分失敗次數:1次

首次發射:2001年4月18日

助推器:(Stage 0)

火箭形式:4枚

引擎:L40H Vikas引擎*2顆

推力:680 千牛頓

總推力:2,720 千牛頓

比沖:262 秒

推進時間:160 秒

燃料:四氧化二氮/聯氨

第一級

引擎 1 枚S139引擎

推力 4,700 千牛頓

比沖 166 秒

推進時間 100 秒

燃料 HTPB (solid)

第二級

引擎 GS2 Vikas引擎*4顆

推力 720 千牛頓

比沖 295 秒

推進時間 150 秒

燃料 四氧化二氮/聯氨

第三級

引擎 1顆RD-56M引擎

推力 73.5 千牛頓

比沖 460 秒

推進時間 720 秒

燃料 液態氫/液態氧

地球同步衛星運載火箭,印度自行研發為主的運載火箭。

一箭十星

一箭十星Indian Space Research Organisation

擁有者

印度

成立日期

1969年8月15日

總部

印度班加羅爾

主要發射中心

薩迪什・達萬航天中心

局長

G. 馬達范・奈爾

財政預算

Rs 6,600 crore (US$ 1.38 十億)(2010-11)

印度空間研究組織(Indian Space Research Organisation,縮寫為ISRO)印度的國家航天機構。現任負責人是G. 馬達范・奈爾。

印度空間研究組織創建於1972年,其總部位於班加羅爾。該組織總共僱傭了約兩萬名員工,主要從事與航天和空間科學有關的研究。

ISRO用於發射太空飛行器的主力運載火箭是極軌衛星運載火箭(PSLV)和地球同步衛星運載火箭(GSLV,用於地球同步衛星的發射)。

現在,ISRO也在國際市場上提供商業發射服務。

人造衛星是目前發射數量最多、用途最廣、發展最快的太空飛行器。

人造衛星按照運行軌道不同分為低軌道衛星、中高軌道衛星、各種人造衛星地球同步衛星、地球靜止衛星、太陽同步衛星、大橢圓軌道衛星和極軌道衛星;按照用途劃分,人造衛星又可分為通信衛星、氣象衛星、偵察衛星、導航衛星、測地衛星、截擊衛星等。這些種類繁多、用途各異的人造衛星為人類作出了巨大的貢獻。

近年來隨著印度航天事業的蓬勃發展,ISRO獲得的預算不斷增加。

印度的航天預算在某些年份已經超過了傳統航天大國俄羅斯。2006年,該組織獲得的財政撥款大約為8.15億美元。

ISRO的主要航天發射場是位於斯里赫里戈達島的薩迪什・達萬航天中心。

2008年10月22日,印度空間研究組織在斯里赫里戈達島薩迪什・達萬航天中心用一枚極地衛星運載火箭將印度首個月球探測器月船1號發射升空。

亞洲:中華人民共和國國家航天局、伊朗國家空間資訊技術署、

一箭十星

一箭十星歐洲:義大利太空組織、英國國家太空中心、法國國家太空研究中心、德國國家太空中心、丹麥國家太空中心、歐洲太空總署(歐盟)、西班牙國家太空科技研究所、烏克蘭國家航天局、挪威航天中心、俄羅斯聯邦航天局、瑞典國立太空理事會。

北美洲:加拿大太空局、美國太空總署、Satmex(墨西哥)。

南美洲:巴西航天局、阿根廷國家航天委員會、厄瓜多人民航天局

印度,是印度共和國(Republic of India)的簡稱,位於亞洲南部,是南亞次大陸最大的國家,

古印度人創造了光輝燦爛的古代文明,作為最悠久的文明古國之一,印度具有絢麗的多樣性和豐富的文化遺產和旅遊資源。印度也是世界三大宗教之一――佛教的發源地。

印度是世界上發展最快的國家之一,但也是個社會財富分配極度不平衡的開發中國家。印度已經成為軟體業出口的霸主,金融,研究,技術服務等也將成為全球重要出口國。

印度也是當今金磚國家之一。

經過多年發展,印度衛星的研發和套用技術已達到或接近國際先進水平,其運載火箭技術也不斷取得突破性進展。

目前,印度已擁有4種類型的國產運載火箭:“衛星運載火箭3(SLV-3)”、“加大推力運載火箭(ASLV)”、“極地衛星運載火箭(PSLV)”和“地球同步衛星運載火箭(GSLV)”。

近年來,印度在大力發展火箭和衛星技術的同時,還謀求有更大的作為。

例如,2007年,印度將首個返回式太空艙和3顆衛星用一枚極地衛星運載火箭送入太空,為該國未來實施載人航天計畫等獲取了重要數據。此外,印度還在緊鑼密鼓地實施自己的探月計畫,印度空間研究組織在2008年用一枚極地衛星運載火箭將印度首個月球探測器“月船1號”發射升空。

十顆衛星內容

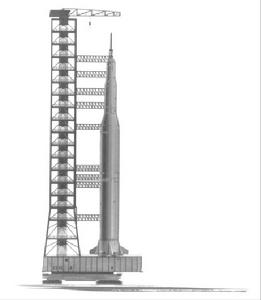

這是印度第十三次使用自行研製的極地衛星運載火箭發射衛星。這種火箭有4級,12層樓房高,重230噸,性能優良,是印度最可靠的空間發射器。10顆衛星中包括1顆印度遙感衛星和1顆印度微型衛星,以及其他國家的8顆納米衛星。

星一:“CARTOSAT-2A”是一顆全天候的偵察衛星,又稱間諜衛星(reconnaissance satellite):又稱偵察衛星。

用於獲取軍事情報的

蒐集的情報種類可以包含軍事與非軍事的設施與活動,自然資源分布、運輸與使用,或者是氣象、海洋、水文等資料的獲取。

由於現在的領空尚未包含地球周遭的軌道空域,利用衛星蒐集情報避免了侵犯領空的糾紛;而且因為操作高度較高,不易受到攻擊。

目前各種光學攝影的效果的最大解析度是各國家的機密,不過從各種公開或者是半公開的資訊當中,很多人相信目前的偵察衛星要取得地面上的車牌的數字是輕而易舉,至於是否可以連報紙上的文字都能夠清晰的獲得,就沒有足夠的資料與以佐證。

軍用衛星(military satellite):專門用於各種軍事目的的人造地球衛星。

軍用衛星從20世紀50年代末出現到90年代直接參加局部戰爭,已經發展成為一些國家現代作戰指揮系統和戰略武器系統的重要組成部分,被喻為現代信息戰的軍事力量倍增器。

軍事衛星按用途的不同分為偵察衛星、軍用通信衛星、軍用導航衛星、軍用氣象衛星、軍用測地衛星、預警衛星、截擊衛星、反衛星衛星和核爆炸探測衛星等。軍用衛星的主要發展趨勢是將各類衛星組成一體化天基信息網,提高信息獲取能力、傳輸能力和融合能力,增強生存能力、抗干擾能力和工作壽命。

美國和前蘇聯/俄羅斯等國發射了大量的軍用衛星。

1957年10月4日,蘇聯發射了世界上第一顆人造衛星── “人造地球衛星”1號。翌年1月31日,美國的人造衛星 “探險者”1號發射成功,此後,美、蘇認識到衛星在軍事上的重要價值,於50年代末開始研究和試驗軍用衛星。

照相偵察衛星──它是裝有光學成像的空間遙感設備進行偵察,獲取軍事情報的人造地球衛星,常用的遙感設備有可見光照相機、電視攝像機、紅外照相機、多光譜照照相機和微波遙感設備等。

世界上第一顆照相偵察衛星是美國的 “發現者”1號衛星,它於1959年2月28日發射成功。 “發現者”1號是一顆試驗性偵察衛星。

1960年8月10日,美國又發射了 “發現者”13號試驗偵察衛星。8月11日,“發現者”13號接受地面指令控制,彈射出一個裝有照相膠捲的密封艙,再入大氣層,並在海上回收成功。這是人類從太空收回的第一卷照相膠捲。

由於衛星技術,光學遙感技術、信息傳輸技術和圖像處理技術的進步,使照相偵察衛星性能有了很大提高。

由於衛星軌道運行時間長,偵察覆蓋面廣,且飛行不受國界限制,又沒有駕駛人員的生命安全問題,所以目前在美國衛星,已取代人了大部分有人駕駛飛機來執行照相偵察任務。

電子偵察衛星──它是裝有電子偵察設備,用於偵察雷達和其它無線電設備的位置與特性,截收對方遙測和通信等機密信息的偵察衛星。

美國在早期的 “發現者”系列衛星上曾進行過電子偵察的試驗,1962年5月發射的 “搜尋者”號是世界上最早的實用偵察衛星,在現代戰爭中,電子偵察衛星已成為獲得情報所不可缺少的手段。

1991年海灣戰爭中,美國在空襲伊拉克前幾個月就開始通過電子偵察衛星蒐集掌握了大量的伊軍電子情報。

利用這些情報在空襲前幾十分鐘開始對伊展開電子戰,使伊大部分雷達受到強烈干擾而無法正常工作,無線電通信全部癱瘓,連巴格達電台的廣播也因干擾而無法聽清。

薩達姆與前線作戰指揮官的通話,甚至戰場分隊之間的通話,均被美國的電子偵察衛星所竊聽。

預警衛星──它是用於監視和發現敵方來襲的戰略飛彈,並發出警報的偵察衛星。它能延長預警時間,便於及時組織戰略防禦和反擊。

美國1960年發射的 “發現者”19號和21號衛星進行了有關預警衛星的試驗。

1961年7月12日,美國發射 “米達斯”3號衛星成功。成為世界上第一顆預警衛星。美國在1968年8月6日至1970年9月3日,又成功發射了3顆 “匿名者”號預警衛星。 “匿名者”為準地球同步軌道,只需部署2顆即可隨時發現蘇聯境內所有的飛彈發射情況。

1991年海灣戰爭中,美國 “愛國者”飛彈在效地攔截了伊拉克發射的 “飛毛腿”戰術彈道飛彈,其中就有預警衛星的功勞。 “飛毛腿”從伊拉克打到以色列的特拉維夫僅需5分鐘,給防空飛彈留下的攔截時間很短,而美國預警衛星可在 “飛毛腿”發射後1分鐘之內即向海灣地區的美軍指揮部報警並提供飛行數據。

海洋監視衛星──它是用於監視海上艦隻潛艇活動、偵察艦艇雷達信號和無線電通信的偵察衛星。

世界上第一顆海洋監視衛星是蘇聯於1967年12月27日發射的 “宇宙”198號衛星 ,這是一顆試驗衛星。蘇聯的海洋監視衛星自1973年後進入實用階段。

軍用通信衛星──它是作為空間無線電通信站,擔負各種通信任務的人造地球衛星。衛星通信具有通信距離遠、容量大、質量好、可靠性高、保密性強、生存能力好、靈活機動等特點。

世界上第一顆通信衛星是美國於1958年12月18日發射的 “斯科爾”號衛星。這是一顆試驗性衛星、該衛星成功地將當時美國總統艾森豪的聖誕節獻詞傳送回了地球。

世界上最早的地球同步軌道通信衛星是美國的 “辛康”號衛星。

1963年7月26日發射的 “辛康”2號獲完全成功。它當時主要用於侵越美軍與五角大樓之間的作戰通信,從此衛星通信衛星具有通信範圍大的優點,在赤道上空等距離布設3顆衛星,即可實現除南北極之外的全球通信。

中國於1984年和1986年先後奧發射了試驗性和實用性地球同步通衛星。

軍用導航衛星──它是通過發射無線電信號,為地面、海洋和空中軍事用戶導航定位的人造地球衛星。

軍用導航衛星原先主要為核潛艇提供在各種氣象條件下的全球定位服務,現在也能為地面戰車、空中飛機、水面艦艇、地面部隊及單兵提供精確的所處位置、時間的信息。

世界上第一顆導航衛星是美國海軍的 “子午儀”─7A號衛星,它於1959年9月17日發射升空,它是試驗性衛星,第一顆實用導航衛星是1960年4月13日發射的 “子午儀”─B號。

美國共發射了約30顆 “子千儀”衛星,於1964年7月組成導航衛星網正式投入使用。它可使全球任何地點的用戶平均每隔1.5小時利用衛星定位一次,導航定位精度為20─50米。

美國防部隊從1978年2月開始發射 “導航星”系列導航衛星,部署“導航星”

衛星網由18顆 “導航星”組成,可使任何地點或近地空間的用戶在任何時候都能接收到至少4顆衛星的信號,以保證全球覆蓋、三維定位和連續導航。

其定位精度為16米,測速精度優於0.1米/秋,授時精度優於1微秒,是目前最先進的衛星導航系統。

在海灣戰爭中,美國的飛機,巡航飛彈、艦艇、地面部隊和執行其它任務的軍用衛星都曾利用 “導航星”系統進行了精確的導航定位。

軍用氣象衛星──它是為軍事需要提供氣象資料的衛星。

它可提供全球範圍的戰略地區和任何戰場上空的實時氣象資料,具有保密性強和圖像解析度高的特點。

世界上第一顆氣象衛星是美國1960年4月1日發射的 “泰羅斯”1號衛星,這是一顆軍民合用的試驗衛星。

1965年1月,美國發射成功世界上第一顆實用性軍用氣象衛星 “布洛克”1號。由2顆 “布洛克”衛星組成的全球性氣象衛星網,負責向美三軍實時或非實時提供全球氣象數據。

照相偵察衛星也是它主主要用戶,氣象衛星可準確預報幾小進後待偵察地區的天氣情況。

軍用測地衛星──它是為軍事目的而進行大地測量的人造地球衛星。

地球的真實形狀及大小,重力場和磁力場分布情況、地球表面諸點的精確地理坐標及相關位置等,對戰略飛彈的彈道計算和制導關係甚大,測地衛星就是用於探測上述參數的太空飛行器,它可測定地球上任何一點的坐標和地面及海上目標的坐標。

世界上第一顆專用測地衛星,是美國1962年10月31日發射的 “安娜”1B號衛星。該星的測地坐標精度優於10米,設計工作壽命為50年。

照相偵察衛星上使用的照相機有“全景照相機”;“畫幅式照相機”和“多光譜照相機”。

衛星用途

“畫幅式照相機”主要用於“詳查”地面目標,把某一個重要目標拍攝到一張解析度很高的膠片上。

美國“大鳥”照相偵察間諜衛星上的畫幅式照相機,從160公里的高空拍攝下來的照片,竟能夠分辨出地面上0.3米大小的物體,也就是說能夠看清是一隻狗還是一隻貓。

“多光譜照相機”裝有不同的濾光鏡,對同一目標進行拍照,得到幾張不同的窄光譜的照片,由於不同的物體具有不同的光譜特性,所以,只要用“多光譜照相機”對偽裝的物體進行拍照,就可以揭露它的真面目,識破敵方的詭計。

重約690千克,配有一台先進的全色照相機,可以提供特定場景的點成像,用於製圖。照相機能拍攝電磁譜可見區域的黑白照片,空間解析度約為1米。該衛星是一顆先進遙感衛星,具有高靈敏性,能獨立操縱,垂直軌跡可達45度以上。

衛星上採用了若干新技術,如照相機單軸雙鏡,基於電光結構的碳纖維增強塑膠,輕質、大尺寸鏡片、JPEG如數據壓縮、先進的固體記錄器、高能恆星感測器。

CARTOSAT-2A 用於規劃城市和農村的發展項目,同時也可用於情報收集工作。

此前報導稱,儘管印度太空研究組織官員不願對這顆遙感衛星是否為印度首枚國產軍用衛星做出評論,但該組織官員已經充分暗示衛星能夠用於軍事用途。

星二:“印度迷你衛星”由印度太空研究組織研製,起飛重量為83千克。該衛星使用了多種新技術,配有微小子系統。衛星攜帶了兩個光學有效載荷:其一為多光譜照相機(Mx Payload),另一為高光譜照相機(HySI Payload)。這兩個有效載荷都在電磁譜可見區域與近紅外區域內運行。多光譜照相機的解析度為37米,高光譜照相機解析度約為506米。

星三:“CanX-6加拿大先進納太空實驗衛星”,衛星重約 6.5 千克,壽命期為6個

星四:“CanX-2 加拿大先進納太空實驗衛星”,主要任務是進行GPS無線電掩星試驗,判斷大氣垂直特性。

星五:Cute 1.7 + APD II衛星,日本Cute-1衛星(2003年發射)的後繼星,旨在試驗新的設計技術。

星六:AAU CUBSAT-II衛星,丹麥aalborg 大學建造的科學實驗衛星。

星七:COMPASS 1衛星,德國大學建造,旨在獲取地面圖像,驗證微型衛星平台。

星八:Delfi C3衛星,荷蘭大學建造,旨在驗證星上新技術。

星九:SEEDS 2衛星,日本高校研發的科學實驗衛星。

星十:Rubin 8-AIS衛星,德國建造,將驗證自動識別系統在軌信號接收器,以及經由ORBCOMM和銥星的數據傳輸。

火箭點火升空後885秒,Cartosat―2A衛星首先與第四級火箭分離,進入預定軌道,又過了45秒,IMS―1微型衛星進入預定軌道,隨後每隔幾秒,便有一顆小衛星被送入預定軌道,當所有10顆衛星都按照預定時間和預定角度準確進入預定軌道時,印度空間研究組織主席馬達萬・奈爾對記者說:“這次發射非常成功,整個發射過程完美無瑕。”他還補充說:“這對我們來說是一個歷史性時刻,因為這是世界上第一次用一枚火箭在一次發射任務中將10顆衛星送上太空。”

火箭推進系統是火箭賴以飛行的動力源。

其中火箭發動機按其工質,可分為化學火箭發動機、核火箭發動機、電火箭發動機和光子火箭發動機等。廣泛使用的是化學火箭發動機,它是依靠推進劑在燃燒室內進行化學反應釋放出來的能量轉化為推力的。推力與推進劑每秒消耗量之比稱為比沖,它是發動機性能的主要指標,其高低與發動機設計、製造水平有關,但主要取決於所選用的推進劑的性能。火箭發動機的推力,是根據其特點和用途選定的,其大小相差很大,小到微牛,如電火箭發動機;大到十幾兆牛,如印度發射的固體火箭助推器。

意義

衛星分類

一、按運行軌道分為低軌道衛星、中軌道衛星,高軌道衛星、地球同步軌道衛星、地球靜止軌道衛星、太陽同步軌道衛星、大橢圓軌道衛星和極軌道衛星;按用途區分為科學衛星、套用衛星和技術試驗衛星。

人造衛星的運行軌道(除近地軌道外)通常有三種:地球同步軌道,太陽同步軌道,極軌軌道。

①地球同步軌道是運行周期與地球自轉周期相同的順行軌道。但其中有一種十分特殊的軌道,叫地球靜止軌道。這種軌道的傾角為零,在地球赤道上空35786千米。地面上的人看來,在這條軌道上運行的衛星是靜止不動的。一般通信衛星,廣播衛星,氣象衛星選用這種軌道比較有利。地球同步軌道有無數條,而地球靜止軌道只有一條。

②太陽同步軌道是繞著地球自轉軸,方向與地球公轉方向相同,鏇轉角速度等於地球公轉的平均角速度(360度/年)的軌道,它距地球的高度不超過6000千米。在這條軌道上運行的衛星以相同的方向經過同一緯度的當地時間是相同的。氣象衛星、地球資源衛星一般採用這種軌道。

③極地軌道是傾角為90度的軌道,在這條軌道上運行的衛星每圈都要經過地球兩極上空,可以俯視整個地球表面。氣象衛星、地球資源衛星、偵察衛星、軍用衛星常採用此軌道。

二、按用途分

它可分為三大類:科學衛星,技術試驗衛星和套用衛星。

①科學衛星是用於科學探測和研究的衛星,主要包括空間物理探測衛星和天文衛星,用來研究高層大氣,地球輻射帶,地球磁層,宇宙線,太陽輻射等,並可以觀測其他星體。

②技術試驗衛星是進行新技術試驗或為套用衛星進行試驗的衛星。

航天技術中有很多新原理,新材料,新儀器,其能否使用,必須在天上進行試驗;一種新衛星的性能如何,也只有把它發射到天上去實際“鍛鍊”,試驗成功後才能套用;人上天之前必須先進行動物試驗……這些都是技術試驗衛星的使命。

③套用衛星是直接為人類服務的衛星,它的種類最多,數量最大,其中包括:通信衛星,氣象衛星,偵察衛星,導航衛星,測地衛星,地球資源衛星,截擊衛星,軍用衛星等等。運行軌道通用系統有結構,溫度控制,姿態控制,能源,跟蹤,遙測,遙控,通信,軌道控制,天線等等系統,返回式衛星還有回收系統,此外還有根據任務需要而設的各種專用系統。

1.發射場系統

2.運載火箭系統

3.衛星系統

4.測控系統

5.衛星套用系統

6.回收區系統(限於返回式衛星)

事件回顧

事件一:2006年7月10日,GSLV火箭攜帶INSAT衛星在半空解體。

印度空間研究組織主席奈爾曾表示,任務失敗的原因是助推器從箭體分離時出現故障;並成立15人事故分析委員會,調查事故細節,提出必要的改善措施;還要求對所有子系統的性能進行評估。

事件二:

印度國產火箭“地球同步衛星運載火箭”GSLV-D3在2010年4月15日的發射中未能取得成功,箭上攜帶的GSAT-4通信衛星也一同墜毀。耗資0.74億美元的試飛以失敗告終,沉重打擊了快速發展的印度航天計畫。

全國產GSLV首次發射失利

印度空間研究組織主席拉達克里希南稱,本次試飛主要目的是驗證印度建造的低溫第三級段,是印度航天計畫中的一個關鍵里程碑,尤其對該國發射自己的衛星和研發載人太空飛行器而言。

當地時間16時27分,這枚火箭長50米的火箭從印度斯里哈里科塔島上的航天中心發射升空。ISRO說發射後前5分鐘,火箭運行正常。發射後大約5分鐘,GSLV第二級分離,隨後低溫級段點火。

低溫級段按照箭載計算機的規劃點火,指標顯示低溫發動機點火了。不過,最後等到對數據進行詳細分析之後才能確認。地面人員觀察到火箭翻滾,意味著火箭失控,最有可能的原因是兩台控制發動機(小型低溫發動機)沒有點火,沒有發揮必要的控制能力。

第三級燃燒時間為12分鐘,這兩台控制裝置發動機應該在這期間提供小型動力,控制火箭。但是跟蹤曲線顯示,火箭在官員宣布第三級點火之後數秒就失去了原有的高度。發射控制中心稱,火箭大約上升了140千米(87英里),出現問題時的速度為17700千米/秒(11000英里/秒)。

隨後幾分鐘,發射控制人員丟失失控火箭的跟蹤數據,因為火箭已經墜落印度洋上空的大氣層。最後的跟蹤顯示火箭處於印度東海岸薩迪什・達萬航天中心西南1600千米(1000英里)上空,據地面66千米(41英里)處。

事件三:印度一枚搭載通訊衛星的運載火箭2010年12月25日發射後不久失控並偏離航向。依照地面控制人員指令,火箭在空中“自爆”。一些航天技術人員說,這次發射失敗是印度空間研究組織遭遇的“巨大挫折”。

這枚火箭為同步衛星運載火箭(GSLV)F06型,當地時間下午4時04分在位於印度東南部斯里赫里戈達島的薩蒂什・達萬航天中心點火升空,原定飛行19分鐘後將衛星送入預定軌道。

印度空間研究組織主席K・拉達克里希南說,火箭“發射45秒後失去控制”,地面控制人員向第一級發動機發出指令,但火箭未按指令工作。 發射失敗

按照他的說法,火箭第一級在發射後50秒內表現正常,隨後出現故障。發射後63秒,地面控制人員發出自毀指令,火箭在空中爆炸。火箭殘骸墜入孟加拉灣。 這枚火箭原定20日發射,由於技術人員發現火箭發動機存在故障而推遲發射。

火箭搭載一顆GSAT-5P型衛星,用於通信服務和氣象監測。這顆衛星質量為2310千克,設計運行壽命13年。衛星裝備36個信息接受和轉發裝置,原計畫升空後替代1999年發射的INSAT-2E型通訊衛星。

空間研究組織設立的故障分析委員會初步認定,發射失敗與4台捆綁式液態燃料發動機相關。火箭發射0.2秒後,1台發動機失靈,僅3台正常工作,致使火箭飛行控制能力大幅降低。

發射後大約50秒,火箭飛行速度達到音速,但推力不足導致高度誤差較大,氣動載荷超過設計極限,因而無法正常飛行。

故障分析委員會利用模擬飛行、分析數據、核對等手段展開校準試驗並得出結論:故障發動機中推進燃料調節器在密閉狀態下流量係數明顯偏高。這可能是生產過程中疏忽所致,檢查和驗收試驗等工序未發現這一安全隱患。

這是印度同步衛星運載火箭連續第二次發射失敗。

最大的挑戰

這次發射就是,在預定時間內按照預定角度將衛星一顆顆發射出去,特別是最後8顆衛星,間隔時間只有幾秒,如果稍有差錯,便會發生衛星碰撞。有專家稱,從技術上說,一枚運載火箭發射多種不同軌道的衛星是比較複雜的,不容易掌握,因此一箭多星的發射成功,標誌著運載火箭能力的提高,也標誌著發射技術和火箭與衛星分離技術上的新突破人造衛星的組成基本上可分為「衛星本體」及「酬載」兩部分。酬載即是衛星用來做實驗或服務的儀器,衛星本體為維持酬載運作的載具。衛星的用途依其所攜帶的酬載而定。

人造衛星的優點在於能同時處理大量的資料及能傳送到世界任何角落,使用三顆衛星即能涵蓋全球各地,依使用目的,人造衛星大致可分為下列幾類:

科學衛星:送入太空軌道,進行大氣物理、天文物理、地球物理等實驗或測試的衛星,如中華衛星一號、哈伯等。通信衛星:做為電訊中繼站的衛星,如:亞衛一號。

軍事衛星:做為軍事照相、偵察之用的衛星。

氣象衛星:攝取雲層圖和有關氣象資料的衛星。

資源衛星:攝取地表或深層組成之圖像,做為地球資源探勘之用的衛星。

星際衛星:可航行至其它行星進行探測照相之衛星,一般稱之為「行星探測器」,如先鋒號、火星號、探路者號等。

二十世紀五十年代由貝克和努恩設計的大型高精度人造衛星跟蹤照相機

首批12台設定在環繞地球的±35°緯度帶內。第一宇宙速度又叫環繞速度:v1=7.9Km/s它是衛星環繞地球做勻速圓周運動的最大速度,也是在地球表面上發射衛星的最小發射速度。

第二宇宙速度又叫脫離速度:V2=11.2km/s,它是衛星脫離地球引力束縛而不再繞地球運動的最小發射速度。

第三宇宙速度又叫逃逸速度:v3=16.7Km/S,它是指衛星能脫離太陽束縛,飛到太陽系以外空間的最小發射速度

就衛星軌道類型來說,還有一種軌道傾角為90度的極地軌道。

它是因軌道

平面通過地球南北兩極而得名。在這種軌道上運行的衛星可以飛經地球上任何地區上空。

“一箭多星”,是指用一枚運載火箭同時或先後將數顆衛星送入地球軌道的技術。

它是為了適應衛星發射特殊需要而產生的一種發射方式,比如,在近似同一地球軌道上,需要兩顆以上衛星,彼此相隔一定距離,互相配合地進行一種探測,那就需要採取“一箭多星”的發射方式。

印度運載火箭的研製道路崎嶇而坎坷。1972年6月,印度內閣成立了空間部,負責發展和協調空間研究工作。

印度於1963年開始進行航天試驗時,所用的火箭大多由美國提供

1967年,印度開始從蘇聯引進試製氣象火箭和高空探測火箭的設備,三年後與其簽訂了《空間技術合作協定》,由蘇向印提供M-100號氣象火箭、發射裝置、雷達站、遙測站等設備。

在蘇聯的幫助下,印度從頓巴發射場發射了百餘枚火箭。印度還和法國進行空間合作,在印度建立了一座大型火箭工廠。可以說,美、蘇、法為印度實現太空夢都曾助過一臂之力。目前,美是印最大的貿易夥伴和投資國。

1980年7月18日,印度用自製的第一代運載火箭,將重約35千克的小型衛星“羅希尼”號射向太空,當50年代~60年代,兩國關係密切。

1971年印與前蘇聯簽訂“和平友好合作條約”並發動肢解巴基斯坦的第三次印巴戰爭後,印美關係嚴重受挫。80年代後期關係有所恢復,2000年,印度積極拓展同美國關係。

2001年,印度繼續鞏固印美關係發展的勢頭。2002年,印積極推動同美國關係,雙方在軍事領域的交流與合作發展迅速。近年來得到進一步發展。

目前,美是印最大的貿易夥伴和投資國。上了世界上能獨立發射衛星的“老六”。

多級火箭

由兩級或兩級以上的火箭組合成的火箭。有串聯、並聯和串並混合三種組合方式。

採用多級火箭能增加射程,提高有效載荷(彈頭、衛星、宇宙飛船等)的最終速度。戰略飛彈和大型運載火箭通常採用多級火箭。

世界各國發射紀錄

序號 | 地區 | 發射次數 | 失敗數 | 成功率 |

1 | 俄羅斯 | 1262 | 49 | 96.1% |

2 | 美國 | 513 | 35 | 93.1% |

3 | 歐盟 | 164 | 11 | 93.3% |

4 | 中國 | 124 | 6 | 95.2% |

5 | 日本 | 50 | 5 | 90% |

6 | 印度 | 19 | 6 | 68.4% |

7 | 以色列 | 6 | 2 | 66.7% |

8 | 朝鮮 | 4 | 3 | 25% |

9 | 伊朗 | 1 | 0 | 100% |

10 | 韓國 | 1 | 1 | 0% |

燃料是氮的氧化物有:CO,H2,C2H2,CH4,C2H4,CH3CH2OH,N2H4,高級硼矽烷(這都是火箭推進器的燃料)和2踢腳差不多的 點火和原理都一樣。

只是上面的那層不是火藥,是火箭頭(裡面是衛星之類的東西)。航空煤油是無色透明的,聞上去和普通的煤油沒什麼區別,而且不易揮發。

燃點大約在300C左右,別說用打火石了,就算用明火也是點不燃的!早在運載火箭發明前,人們使用油和汽作燃料,汽車、輪船和飛機就是靠這些燃料來行駛的。

後來,科學家發明了靠化學能來產生動力的運載火箭。

運載火箭是用煤油、酒精、偏二甲肼、液態氫等作為燃燒劑,而用硝酸、液態氮等提供的氧化劑幫助燃燒的,人們習慣上把燃燒劑和氧化劑通稱為火箭發動機的燃料或推進劑。

從物理形態上講,火箭發動機使用的推進劑有兩種形式,一種是液態物質,另一種是固態物質。

燃燒劑和氧化劑都是呈液體形態的發動機則稱為液體燃料發動機,或稱為液體火箭發動機,兩者都是呈固體狀態,則稱為固體燃料火箭發動機或固體火箭發動機。

如果在兩種燃料中,一種為固體,一種為液體,則稱為固-液火箭發動機或直接稱其物質名稱的火箭發動機。如,氫氧火箭發動機。

由於固態燃燒劑產生的能量比液體氧化劑發出的能量高,所以,目前研製的火箭發動機多是固-液火箭發動機,一箭十星兩種燃料相遇燃燒,形成高溫高壓氣體,氣體從噴口噴出,產生巨大推力而把運載火箭送上了太空。

常用推進劑有:1、液氫(燃料)液氧(氧化劑),燃燒效率很高,多用於太空梭及運載火箭末級,價格昂貴、不易儲存。

2、肼-50(燃料)四氧化二氮(氧化劑),燃燒效率一般,多用於中型火箭,價格適中、較易儲存。

3、RP-1高精煉煤油(燃料)液氧(氧化劑),燃燒效率一般,多用於火箭第一級,價格適中、不易儲存。

4、肼(燃料)、四氧化二氮(氧化劑),燃燒效率一般,多用於衛星,容易自燃、價格相對便宜、腐蝕性極強。

軍事價值

如今,印度衛星的研發和套用技術已達到或接近國際先進水平,已發射各類衛星30多顆。連續成功地進行了“一箭多星”的發射,說明印度已經基本掌握了這一難度較大的技術。

掌握“一箭多星”發射技術最重要的軍事意義,就是可以為飛彈多彈頭技術打下一定基礎。

當前,世界各國都很重視飛彈防禦系統的建設,而多彈頭技術是突破飛彈防禦系統的最好辦法。

一枚飛彈如果裝載多枚彈頭,它就可以同時攻擊敵方不同的目標,並能有效躲過敵方對飛彈的攔截,使敵方顧此失彼、防不勝防。

運載火箭技術與彈道飛彈技術是相輔相成、互為促進的,這對熱衷於搞飛彈試驗、急切地想發展“三位一體”核力量的印度來說是非常重要的。

一般說來,世界上的運載火箭往往由彈道飛彈改進而成,是在彈道飛彈基礎上發展起來的。

“一箭多星”技術也是由彈道飛彈的多彈頭技術直接移植過來的。

2003年6月30日,俄羅斯“轟鳴”號運載火箭成功地將分屬於6個國家的9顆衛星送入預定軌道,“轟鳴”號火箭就是在SS-19洲際彈道飛彈的基礎上研製而成的,而SS-19洲際彈道飛彈是一種分導式多彈頭飛彈。

顯然,在飛彈有效載荷不變的前提下,眾多的子彈頭變成了一個個令飛彈防禦系統防不勝防的“小精靈”,成為對付飛彈防禦系統最有效的手段和方式。有關研究也證明,當彈頭數為5~15個時,飛彈的突防機率趨近於1,也就是說飛彈攔截的可能性幾乎為零。

當然,掌握“一箭多星”技術並不等於就掌握了多彈頭技術。

印度的“一箭十星”也並不代表著多彈頭技術的成熟,“一箭多星”只是多彈頭技術的前奏曲。對於印度而言,掌握“一箭多星”技術,很好地映射了潛在的多彈頭技術的套用。

但是和“一箭多星”相比,多彈頭技術更加難以掌握。因為發射衛星只要打入太空軌道即實現目標,而飛彈設定多個彈頭的目的在於攻擊不同的地面目標,存在飛彈彈頭再入段的問題,如何控制好再入角度直接關係到飛彈的實際命中精度。

可以說,印度已經解決了多彈頭技術中的部分問題,但要完全掌握多彈頭技術,印度還有很長的一段路要走。

大國夢想

接連成功發射“一箭多星”,說明印度已具備初步的分導式多彈頭技術。如今,印度是繼美國、俄羅斯、歐洲航天局和中國之後第五個掌握“一箭多星”發射技術的國家(組織)。

縱觀印度的火箭發射、“一箭多星”發展歷程及其“登月”計畫,其航天發展是較為迅速的。

今天的印度已經掌握了製造和發射運載火箭、人造衛星、地面控制與回收等技術,並建成了一套完整的空間研發體系,在火箭和衛星的製造,衛星發射、跟蹤、制導及控制等方面具備了相當強的實力。

顯然,作為一個經濟蓬勃發展的大國,純粹的太空套用技術已經不能滿足印度的胃口,它更宏偉的目標是占據太空戰略制高點,不落在其他強國後面。因為,印度已強烈地意識到,在當今世界,制太空權已成為大國競爭的一個全新領域,能否占據制高點,將成為衡量一國實力強弱的重要標誌,關係到一國之安危。

前兩次發射都在發展中,第一次發射在2001年4月18日,並非完全成功其發射衛星為實驗用通訊衛星地球同步衛星一號;第二次發射完全成功,在2003年5月8日,發射實驗用通訊衛星地球同步衛星二號;在2004年9月20日發射EDUSAT通訊衛星之實用飛行;第四次發射在2006年7月10日下午5點38分,印度軍方在印中央邦薩提什達萬航太中心發射一枚“地球同步衛星運載火箭-F02”,攜帶著實驗用通訊衛星地球同步衛星四號C型通訊衛星。距離地面約70公里處出現箭體傾斜、連續翻轉、空中爆炸,跌落在孟加拉灣。 地球同步軌道運載火箭 第四次發射使用俄羅斯低溫液態末端節引擎,印度太空研究機構預測下次發射將使用先進的低溫引擎。

但此次印度發射的衛星多為“迷你型”,發射這些衛星的難度係數明顯小於發射那些體積龐大的衛星。因此,這次發射還不足以充分說明,印度的空間技術有了突破性進展。

印度,是印度共和國(Republic of India)的簡稱,位於亞洲南部,是南亞次大陸最大的國家,與孟加拉國、緬甸、中華人民共和國、不丹、尼泊爾和巴基斯坦等國家接壤。

古印度人創造了光輝燦爛的古代文明,作為最悠久的文明古國之一,印度具有絢麗的多樣性和豐富的文化遺產和旅遊資源。印度也是世界三大宗教之一――佛教的發源地。

印度是世界上發展最快的國家之一,但也是個社會財富分配極度不平衡的開發中國家。印度已經成為軟體業出口的霸主,金融,研究,技術服務等也將成為全球重要出口國。印度也是當今金磚國家之一。

除技術上的突破外,印度還建立了一套完整的研發體系和管理機構。

印度的空間研究組織是其國家空間部下屬的一個組織,以前研究的課題比較繁雜,現在主要集中於遙測、氣象和通信等衛星的研發,以及火箭和自產衛星的發射能力兩個課題的研究。近年來,印度在大力發展火箭和衛星技術的同時,還謀求有更大的作為。

例如,2007年,印度將首個返回式太空艙和3顆衛星用一枚極地衛星運載火箭送入太空,為該國未來實施載人航天計畫等獲取了重要數據。此外,印度還在緊鑼密鼓地實施自己的探月計畫,印度首個繞月探測器按計畫將於今年發射。

評價

初步發展

某種程度上說,送10粒芝麻上天自然比送三個西瓜容易得多。而印度此次“一箭十星”,其中一顆是690千克的遙感衛星,一顆是83千克的微型衛星,其餘8顆都是納米衛星,又被稱作“超小型衛星”,重量在3千克至16千克不等。從技術上講,同領先國家還有著不小的差距。但這還是被一些媒體稱為印度45年航天路上的“又一座里程碑”。

1963年,印度在頓巴建成第一個火箭發射台,並發射了一枚探空火箭。

1975年,印度從蘇聯的火箭發射場發射了印度第一顆自製衛星“聖使”號。

1980年,印度首次從本國的發射場用自製的運載火箭成功發射衛星,成為世界上第六個具有衛星發射能力的國家。

1988年和1991年,在蘇聯的幫助下,印度先後成功發射兩顆遙感衛星,使印度的衛星水平躍居世界先進行列。

印度與前蘇聯於1947年建交。1955年後,蘇聯開始向印提供巨額經濟、軍事援助。

1971年,兩國簽訂“和平友好合作條約”,建立極為密切的雙邊關係。

1991年底蘇聯解體後,印大力開展與俄羅斯和其他各獨立國家的接觸交往。

1993年,俄羅斯總統葉爾欽訪印,兩國簽訂了“印俄友好合作條約”、“印俄防務合作協定”和“印俄貿易合作議定書”等九項協定。

2000年,印俄關係得到進一步加強。

2001年,印俄關係繼續穩步發展。

2002年,印俄關係繼續得到鞏固,雙方進一步深化軍貿和軍技合作。

1992年至1993年,印度自己研製的兩顆重約2噸的多用途衛星“印衛―2A”和“印衛―2B”搭乘歐洲阿麗亞娜火箭升空,標誌著印度在衛星製造技術方面又進了一步。

1994年,印度首次利用自己研製的極地衛星發射裝置,將一顆遙感衛星送入距離地面820公里的預定軌道,印度因此成為世界上第六個具有把衛星送入極地軌道能力的國家。

1999年,印度曾用一枚火箭成功發射3顆衛星。

2002年,印度首顆氣象衛星發射升空。如果再看深一步,那么“一箭十星”背後更蘊含著印度的大國夢想。

印度認為,戰爭是人類的社會現象,是實現國家政治目標的一種鬥爭形式。印度進行戰爭的目的是保衛國家領土完整和民族統一,維護民族利益,實現國家戰略的總目標。

印度軍事思想在原英國殖民當局軍事思想的基礎上,經過將近50年的實踐與發展,已初步形成較完整的理論體系。

其中,有些觀點反映了開發中國家在發展經濟的基礎上加強國防建設的經驗。

世界兩極格局結束後,印度為實現國家戰略的總目標,將繼續推行其依託南亞、深入印度洋的軍事戰略;防務政策將更加強調自力更生和對付地區衝突;軍隊建設將進一步貫徹精兵原則;作戰思想將突出強調打高技術戰爭和做好打地區核戰爭的準備。

20世紀末21世紀初,印度在實現其經濟大國目標的同時,將全力實現其現代化軍事強國的目標。

潛力巨大

印度自認為其陸軍實力名列全球第四,海軍名列第六、空軍名列第七 印度國防部負責部隊的指揮、管理和協調。

各軍種司令部負責擬定、實施作戰計畫,指揮作戰行動。現陸軍參謀長迪帕克・卡普爾上將(Deepak Kapoor),空軍參謀長法里・霍米・梅傑上將(Fali Homi Major),海軍參謀長阿瓊普拉卡什上將(Arun Prakash)。實行募兵制。陸、海、空三軍總兵力為127萬,居世界第四位。

其中陸軍103.5萬,海軍7萬,空軍17萬。另有50多萬預備役軍人和100多萬準軍事部隊。

顯然,作為一個經濟蓬勃發展的大國,純粹的太空套用技術已經不能滿足印度的胃口,它更宏偉的目標是希望占據太空戰略制高點,不落在其他強國後面。

這樣的目標無疑起源於這樣一個邏輯起點,即:制太空權已成為大國競爭的新領域,能否占據制高點,不僅將成為衡量一國實力強弱的重要標誌,也關係到一國之安危。因為21世紀的戰爭很可能不取決於陸戰、海戰或空戰,而是取決於基於太空衛星的信息控制與反控制之戰。

“一箭十星”堪稱印度為躋身國際商用衛星發射市場打出的一個巨幅廣告。

一份研究報告指出,今後10年,全球預計發射衛星1000顆左右,其中商用衛星將占70%,而那些具有發射能力的國家,無疑都希望通過自己的各種“成功案例”來招攬生意,獲得更多的市場份額。印度空間研究組織主席奈爾去年9月就說過,印度打算在5年內獲得國際衛星發射市場上5%至10%的份額。

而要獲得這樣的大單,火箭性能穩定、具備“一箭多星”技術以及超低的衛星發射成本都將成為競爭優勢。

當然,真正要實現目標,印度還需要繼續努力―――全球衛星市場的主流需求仍然是噸級以上的大型衛星,因為其容量大、用途多、壽命長、效率高。據預測,今後15年內,重量大於4噸甚至5噸的大型衛星將占到市場份額的62%。但可以肯定的是,隨著印度的加入,國際商業衛星發射市場的競爭將更趨激烈。

未來

發展目標

印度航天事業總體發展走的是一條寓軍於民的道路。其航天工業由印政府總理領導,下設航天委員會和航天部,部下設航天研究組織、衛星計畫辦公室、國家自然資源管理系統、國家遙感局、國家大氣層雷達監測系統和物理研究所。

自1963年建成第一個航天發射場後,印度不惜大力投入資金開發空間技術。

經過四十多年的建設,現今印度已逐步形成門類齊全、基礎雄厚的航天工業體系。

經過多年發展,印度衛星的研發和套用技術已達到或接近國際先進水平,其運載火箭技術也不斷取得突破性進展。ENVISAT飛行任務處理地球科學領域中的一系列問題,從氣候和環境、化學、海洋學和冰川學到人類活動(陸地改造過程、沿海改造過程以及大氣和海洋污染)的影響和監測意外自然事件(例如水災和火山爆發)

歐空局正在與歐洲的地球觀測主要參與者,例如歐洲聯盟委員會、歐洲氣象衛星套用組織、用戶和產業界的代表密切合作,為未來的歐空局地球觀測方案制定戰略建議。在世界這一級,歐空局打算繼續加強特別是與中國,日本,俄羅斯聯邦,美國,包括印度的聯繫。

印度太空研究機構利用地球同步衛星運載火箭將印度全國衛星系統類型的衛星送至地球同步軌道。

火箭多為俄羅斯協助建造,並非印度獨立建造

。地球同步衛星運載火箭為極地衛星運載火箭之改良版,增加捆綁式液態輔助火箭為一三節式火箭。第一節為固態推進器;第二及第三為液態推進器。

固態及輔助火箭是極地衛星運載火箭 之延續,所以低溫液態引擎由俄羅斯提供,共買了七個末端節引擎。印度試著去建造低溫末端節引擎並向俄羅斯買技術,但遭美國施壓,因此俄羅斯並未提供此項技術給印度。

所以在過去的十一年印度空間研究機構持續研發如何建造低溫液態引擎。

目前,印度已擁有4種類型的國產運載火箭:“衛星運載火箭3(SLV-3)”、“加大推力運載火箭(ASLV)”、“極地衛星運載火箭(PSLV)”和“地球同步衛星運載火箭(GSLV)”。“一箭十星”,只是印度宏大的太空計畫的一部分。

火箭(rocket)是以熱氣流高速向後噴出,利用產生的反作用力向前運動的噴氣推進裝置。

它自身攜帶燃燒劑與氧化劑,不依賴空氣中的氧助燃,既可在大氣中,又可在外層空間飛行。現代火箭可作為快速遠距離運輸工具,可以用來發射衛星和投送武器戰鬥部(彈頭)。

事實上,近年來,印度在大力發展火箭和衛星技術的同時,還謀求更大動作―――2007年,印度將首個返回式太空艙和3顆衛星用一枚極地衛星運載火箭送入太空,為該國未來實施載人航天計畫等獲取了重要數據;今年,按計畫印度還將發射首個繞月探測器,以緊鑼密鼓地實施自己的探月計畫;此外,印度還制定了雄心勃勃的載人航天計畫,中,至少有70個太空發展計畫,這個宏大的計畫不但是前一個五年計畫的2―3倍,而且從間諜衛星、大推力火箭到火星探測可謂無所不包。

太空競賽

值 得注意的是,2007年印度空軍成立了太空司令部。太空司令部成立後,印度空軍加快建立空天一體作戰體系的遠景規劃,印度加入太空軍備競賽的戰略日益明晰。在航空技術方面,主要從事以下四方面的工作:

① 空氣動力:紊流學、翼型、超音速飛行等。

② 推進技術:燃燒與燃料、噪聲及其傳播、計算流體力學、渦輪機械部件研究。

③材料與結構:複合材料、高溫材料、動態載入與氣動彈性、結構分析等。

④ 航空電子學和人素工程:制導/導航、航空電子學、飛行管理和模擬技術。

在利用航空航天技術以滿足國家需要方面起領導作用;

利用新型空間遠距離通信能力於公眾服務事業;

保持印度民用和軍用航空優勢;

繼續進行科學探索以及加強對宇宙、太陽系和地球環境的了解;

人造衛星的套用,人造衛星研究和技術發展;將航天技術和知識轉移以用於一般工業。目前

GSLV

主要的研究範圍和研究目標包括:

航空航天技術:實現航空航天領域技術和工程革命,開發更加先進、更加安全的航空技術,增強運載能力,降低輻射和噪聲;革新航天運輸系統,降低成本,增強安全性並進行商業開發。

人類航天探索與開發:探索空間前沿,開發能夠讓人類永久工作和生活空間,對宇宙進行商業開發,分享探索帶來的經驗和益處。

地球科學:開發一個了解地球科學系統,探索它對於自然環境變化和人類活動情況的反應,提高氣候、天氣和自然災害預測水平。

宇宙科學:負責與天文有關的項目,研究太陽系以及太陽活動對地球的影響等。