內容簡介

《白話本國史》

《白話本國史》白話本國史》全名《自修適用白話本國史》,是呂思勉先生所為寫的第一部通史著作。1920年12月,擬定寫作序例,至1923年完成全書的編撰。1923年9月,《白話本國史》由上海商務印書館初版發行,並一再重印,成為20世紀23年代發行量很大的一部中國通史。1931年,呂先生應商務印書館的要求,對第三篇第一章“南宋和金朝的和戰”的文字作了一些修改和刪節,作為國難後的修訂本繼續發行,1935年,修訂本已發行到第四版。本次《白話本國史》的新版,以一九二三年商務印書館初版為底本,參照了作者生前的修改和呂翼仁先生的校訂,原書直排繁體、雙行夾注,現必為橫排繁體、單行夾注。原書的一些訛誤也作了改正,其它如皆慣用詞、行文遣句、概念術語等,則基本未動。作者的眉批,新版以頁下注的方式以註明,以便讀者參考。《白話本國史》採用的是民國紀元的方法來紀年,以一九一二年民國元年為基準,民國紀元之前是倒向逆推,稱民國前某某年,簡稱前某某年。

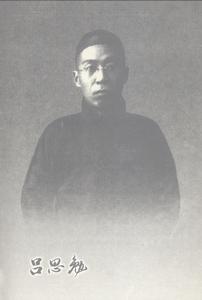

作者簡介

呂思勉(1884-1957),字誠之,江蘇常州人,1922年,撰成《白話本國史》,是中國第一部用白話文寫成的通史。呂思勉的一生,可以四個字概括,曰:埋頭讀書。他以史學名家,讀得最多的,當然是史書。他的門人楊寬(戰國史名家,新近辭世)嘗說他“先後把二十四史反覆閱讀了三遍”,然據其自述,則不然。實際情況應是,二十四史中,《史記》、《漢書》、《三國志》讀過四遍,《後漢書》、《新唐書》、《遼史》、《金史》、《元史》讀過三遍,“其餘都只兩遍而已”(《自述學習歷史之經過》)。舊時學者通讀過二十四史的,絕不僅見,以此讚揚呂思勉的學問,似不足重。

歷史功績

呂思勉

呂思勉在呂思勉先生眾多的學術著作中,1923年由商務印書館出版的《白話本國史》是他的史學成名作,也是我國歷史上第一部用白話文寫成的中國通史。《白話本國史》曾長期被用做大學教材和青年“自修適用”讀物,僅1933年至1935年間就重版了4次,對20世紀二三十年代的中國史壇產生了極大的影響。呂思勉先生曾在中華書局和商務印書館任過編審歷史教科書、參考書的編輯,又長期從事歷史教學工作的實踐,對當時流行的通史教材狀況有很深的了解。他認為,“中國歷史是很繁的。要想博覽,很不容易。專看其一部分,則知識偏而不全。前人因求簡要,鈔出的書,亦都偏於一方面。如《通鑑》專記理亂興衰,《通考》專詳典章經制等。且其去取的眼光,多和現在不同。近來所出的書,簡是很簡的了。但又有兩種毛病:(1)其所謂簡,是在全部歷史裡頭,隨意摘取幾條。並不是真有研究,知道所摘出的事情,都是有關緊要的。(2)措詞的時候,隨意下筆,不但把自己主觀羼入,失掉古代事實的真相;甚至錯誤到全不可據”,這樣的著述既不能適應歷史教學,又不能滿足學生求知的欲望。鑒於此,呂思勉先生本著“把中國的歷史,就個人眼光所及,認認真真的,將他緊要之處摘出來;而有用極嚴謹的法子,都把原文鈔錄,有刪節而無改易。自己的意見,只註明於後”[2]的原則撰寫了《白話本國史》。

該書是呂思勉先生在歷年教學講稿和史學研究的基礎上完成的,全書分4冊,約60萬字。內容框架由緒論和五編構成,在每一編里又分若干章,詳細地記敘了上起遠古時代,下至民國十一年華盛頓會議期間的中國歷史,既有政治史事又有社會經濟、文化現象,而且還敘述了東南亞中西亞各國、各民族與中國的關係,具有世界史的眼光。全書按照中國社會經濟發展和社會組織的變化分為六個不同的時期,即:上古(秦以前);中古(秦漢至唐朝全盛);近古(唐朝安史之亂至南宋);近世(元朝至清朝中期);最近世(西力東漸至清朝滅亡);現代(辛亥革命以後)。這種按照社會進化的觀點劃分歷史階段的做法明顯區別於以往的史書,對時人和以後的史學界都產生了深遠的影響。在《白話本國史》出版以前,嚴格地說,當時的中國並沒有一部真正的新式通史。1902年出版的柳詒徵的《歷代史略》是在日本學者那珂通世著的《支那通史》的基礎上改編而成的。由於《支那通史》是專為日本人而寫,雖經柳詒徵改編,從總體上看仍然不能很好地反映中國的歷史;1904年出版的夏曾佑的《最新中國歷史教科書》和劉師培的《中國歷史教科書》都是未完成之作,夏曾佑的書下限只到隋朝,劉師培的書下限只到西周末年。而《白話本國史》則是從遠古時代寫到了民國初年,是一本完全意義上的通史。

由於呂思勉先生的《白話本國史》無論在研究方法還是在內容體例等方面都明顯地具有新意,高於時人的地方很多,因而受到了人們的讚譽。著名史學家顧頡剛先生就說:“中國通史的寫作,到迄今為止,出版的書雖已不少,但很少能夠達到理想的地步,本來以一個人的力量來寫通史,是最困難的事業,而中國史上須待考證研究的地方又太多,故所有的通史,多屬千篇一律,彼此抄襲。其中較近理想的,有呂思勉《白話本國史》”;“編著中國通史的人,最易犯的毛病,是條例史實,缺乏見解,其書無異變相的《綱鑑輯覽》或《綱鑑易知錄》之類,極為枯燥。及呂思勉先生出,有鑒於此,乃以豐富的史識與流暢的筆調來寫通史,方為通史寫作開一個新的紀元”;“《白話本國史》四冊,書中雖略有可議的地方,但在今日尚不失為一部極好的著作”[3]。《白話本國史》為中國通史的編撰開創了一個新紀元。

另外,就《白話本國史》對秦檜和岳飛的評價而引起的訴訟案實際上屬於學術爭鳴的範疇,很多學者如明代的丘濬、清代的趙翼等對秦、岳二人都有過不同的看法。呂思勉先生對這一問題做了如下說明:“此書(《白話本國史》)曾為龔德柏君所訟,謂予詆毀岳飛,乃係危害民國。其實書中僅引《文獻通考•兵考》耳。龔君之意,亦以與商務印書館不快,藉此與商務為難耳。然至今,尚有以此事詆余者,其實欲言民族主義,欲言反抗侵略,不當重在崇拜戰將,即欲表揚戰將,亦當詳考史事,求其真相,不當禁遏考證也。”[4]表明呂思勉先生十分注重自己獨立思考所獲得的見解,主張“治學要根據自己研究的心得,不要妄從一般人和什麼權威的說法”[5]。這場訴訟案在學術界可以見仁見智,但沸沸揚揚的修改事件也從一個側面反映了《白話本國史》在當時的影響是很大的。

獨特風格

呂思勉先生是一位時代意識很強的史學家,他在史事考證方面繼承了乾嘉學派的傳統,但又不同於乾嘉學派的為考證而考證,其思想能夠緊緊跟上史學進步的潮流。《白話本國史》產生於20世紀20年代,因此有著中國傳統的史學觀念與西方著史風格互動影響的特徵。《白話本國史》之所以有很大的學術魅力,與該書的獨特風格和呂思勉先生的治史方法是分不開的。

第一,《白話本國史》熱情地宣揚進化史觀。19世紀末20世紀初的中國學術界是一個變革的時期,中西文化交融為史學研究輸入了新鮮的血液。進化史觀最先由嚴復通過翻譯《天演論》介紹到了國內,與此同時梁啓超在1901年和1902年先後發表了《中國史敘論》和《新史學》,系統地向國人論述了進化論歷史觀,發出了“史界革命”的號召,要求推翻舊史學,建立新史學,從而使中國史學的傳統受到了猛烈的衝擊,進化史觀一時成為史學研究的指導思想。呂思勉先生熱情地接受了進化史觀,並以進化史觀作為指導思想撰寫了《白話本國史》,以此來聲援新文化運動。在《白話本國史》里,呂思勉先生熱情地宣揚了進化史觀,將整個世界看成是一個不斷運動和變化的實體。他說:“歷史者,研究人類社會之沿革,而認識其變遷進化之因果關係者也”,“研究社會進化現象的一部分,就喚做歷史學”,“現在研究史學,是把所存的材料,用種種科學的眼光,去研究他,以便說明社會進化的現象”。“這是樸素的正確的歷史發展觀點。”[6]他運用進化史觀對中國遠古的歷史進行探討,認為中國可考的歷史起於三皇五帝,燧人氏代表漁獵時代,伏羲氏代表遊牧時代,神農氏代表農耕時代,人類社會是由野蠻逐步走向文明的。這種用進化觀點詮釋傳說中的歷史的做法雖然有不確切之處,但運用進化論的觀點把上古時代作階段性的劃分,這在前代是沒有出現過的,讀來使人耳目一新,用呂思勉先生自己的話說就是“頗有用新方法整理舊國故的精神”。此外,呂思勉先生還依據進化觀點對婚姻、官制、賦稅、兵制等進行了論述。《白話本國史》全書就是以進化史觀作為指導思想敘述的中國歷史,證明了人類社會是在不斷的進化之中走向發展的,從而打破了古人的循環之見和崇古卑今的觀念。這在當時是一種很大的進步,反映了“新史學”的發展方向。也正是基於此,《白話本國史》成為了中國史學界第一部有系統的新式通史。

第二,《白話本國史》是我國歷史上第一部用白話文寫成的中國通史。五四時期,反對文言文、提倡白話文的“文學革命”深深地影響了史學著作的語言風格,一些史家也開始嘗試運用白話文來撰寫史著,如梁啓超的《中國近三百年學術史》、《中國歷史研究法》等。“特別是當時的《中國白話報》、《杭州白話報》等刊物,專辟有‘歷史’或‘歷史故事’欄,以通俗的口語向人們介紹中外歷史知識……同時,中國歷史通俗讀物激增……此後,北京教育部也正式提倡國語,訓令學校教材使用語體文。”[7]呂思勉先生積極地接受新思想,首次使用白話文來撰寫通史,《白話本國史》成為最早使用白話文撰寫的新式中國通史。《白話本國史》全書基本上是用較為淺顯的白話寫成的,“但遇到①文言不能翻譯成白話處;②雖能翻而不免要減少其精神處;③考據必須照錄原文處,仍用原文”,這表明呂思勉先生是本著“取其精華,去其糟粕”的原則來對待白話文的。在1920年發表的《新舊文學之研究》一文中,呂思勉先生認為文學創造美的途徑是“心有美感,以語言為形式而表現之”,運用白話文可以使語言具有美感、突出時代性,且更易於“行遠而傳後”;而文言的最大弊端就在於它陳舊、不合時宜和不易流傳。所以文言必須去掉其不適合當代人的思想和古代專用語的部分以此來白話化。但是文言也有用簡潔的句式表達深刻的內涵和語法嚴謹等優點,所以,應當文言與白話互相取長補短,同時進行。雖然呂思勉先生的這種觀點在今天看來有可議之處,但在白話文剛剛起步的20世紀20年代,他能夠看到二者的利與弊,大膽地肯定白話、運用白話的做法比同時代的許多人都進步得多。由於《白話本國史》使用了通俗的白話文,去掉了晦澀難懂的文言詞語,順應了時代潮流,反映了時代特徵,從而受到了歡迎,成為青年學生學習中國歷史的“門徑之門徑、階梯之階梯”,對於歷史知識的普及有著很重要的意義。

第三,《白話本國史》注重從社會經濟、宗教、民族、文化等方面闡述與分析歷史發展的原因和過程。梁啓超在1923年發表的《歷史統計學》中指出,“我們以為,欲知歷史真相,決不能單看檯面上幾個大人物幾樁大事件便完結,重要的是看到全個社會的活動變化”,“往往有很小的事,平常人絕不注意者,一旦把他同類的全蒐集起來,分別部局一研究,便可以發現出極新奇的現象,而且發明出極有價值的原則”,也就是要求歷史研究者應關注人類生活的各個方面,更加注意被舊史家忽略的平民百姓的日常生活,以便從中發現有價值的史料,拓寬史學研究的範圍。呂思勉先生自言一生思想經過了三次較大的變化,少年時期最信康有為、梁啓超的學說;17歲時服膺法家中的術家之說;47歲時開始信仰馬列主義。所以,當梁啓超發起“史界革命”時,當時年僅十四五歲的呂思勉先生在思想上的震動是巨大的,他拋棄了舊的史學觀念,在思想上開始追隨梁啓超,在實踐中開始運用新的研究方法來重新認識中國歷史。以後呂思勉先生“在治史的規模上深受梁啓超‘新史學’的影響,如將呂思勉先生的幾部斷代史與梁啓超在1901年所擬的‘中國通史目錄’做一比較,我們不難發現,呂思勉先生的史學正是梁啓超所構想的‘新史學’的具體實踐”。也正是基於此,呂思勉先生在他撰寫的《白話本國史》中,擺脫了舊史以帝王將相為中心、關注政治和軍事的歷史撰述格局,著眼社會生活的方方面面,將歷史研究的目光轉向了常人常事,關注普通民眾的生活。呂思勉先生批評了舊史的“常事不書”,認為“常人、常事是風化,特殊的人所做的特殊的事是山崩。不知道風化,決不能知道山崩的所以然,如其知道了風化,則山崩只是當然的結果”。所以,《白話本國史》收集了豐富的“常人常事”材料,概括而系統地論述了我國歷史上的婚姻家庭、風俗習慣和衣食住行的源流和演變。《白話本國史》除了敘述重大的政治軍事事件以外,其中言社會經濟、宗教、文化和漢族以外諸族歷史的內容也十分豐富,而且對一些重大的歷史現象都作出了分析。呂思勉先生認為中國封建社會最基本的政治組織——宗法制度是古代貴族社會的根底,通過它把“血族團體裡頭的人,無論親疏遠近都團結了起來,橫裡頭的範圍也廣,豎裡頭的時間也長久了”。對於中國歷史上幾乎每朝每代都發生的農民起義,他認為最根本原因就在於從秦漢統一以後到前清海禁大開以前,生產方法和生產的社會組織始終沒有變更,而中國人的生計就在於農業,所以當農民的土地被霸占以後勢必就會發生農民起義,這些看法確實很有見地。更為可貴的是,呂思勉先生在《白話本國史》里敘述各少數民族的歷史時更加強調了中國是一個多民族國家的歷史事實,按照歷史發展的順序分別敘述了每個王朝國家與周邊少數民族的關係,稱這些少數民族為“漢族以外的其他各族”,而且對少數民族建立的王朝也稱之為“朝”,“這為當時編寫中國通史開創了新體例”。從而使《白話本國史》明顯區別於其他舊史,從觀點到內容諸方面都有新意,是新史學思潮在中國通史撰述上的典型反映。

目錄

序例

緒論

第一章 歷史的定義

第二章 中國的歷史

第三章 現在研究史學的方法

第四章 本書的分期

第一篇 上古史

第一章 漢族的由來

第二章 古史的年代和系統

第三章 三皇五帝

第四章 三王時代

第五章 春秋戰國

第六章 漢族以外的諸族

第七章 中國古代的疆域

第八章 古代社會的政治組織

第九章 古代社會的經濟組織

第十章 古代的宗教和文化

第二篇 中古史(上)

第一章 秦始皇帝的政策

第二章 封建政體的反動

第三章 漢初的休養休息

第四章 漢朝的武功

第五章 前漢的衰亡

第六章 社會革命

第七章 後漢的興亡

第八章 秦漢時代的政治和文化

第二篇 中古史(中)

第一章 後漢的滅亡和三國

第二章 兩晉和五胡

第三章 南北朝

第四章 軍伐和異族

第二篇 中古史(下)

第一章 隋朝的內政外交

第二章 唐朝的初盛

第三章 從魏晉到唐的政治制度和社會情形

第三篇 近古史(上)

第一章 近古史和中十史的民點

第二章 唐朝的分裂和滅亡

第三章 五代的興亡和契丹的侵入

第四章 北宋的積弱

第五章 北宋遼金的興亡

第三篇 近古史(下)

第一章 南宋和金朝和戰

第二章 南宋金元的興亡

第三章 蒙古的武功

第四章 元朝的衰亡

第五章 宋遼金元四朝的政治和社會

第四篇 近世史(上)

第一章 明朝的對外

第二章 明朝的內治

第三章 清朝的舉起

第四章 明朝的滅亡

第五章 清朝有盛世

第六章 近代的蒙回藏

第七章 近代的西南諸族

第八章 近代的後印度半島

第九章 清朝的中衰

第四篇 近世史(下)

第一章 中西交涉的初朝

第二章 鹹同時的大內亂

第三章 藩屬的喪失

第四章 清朝覆亡和民國的舉起

第五章 明清兩代的政治和社會

第五篇 現代史

第一章 從武昌起義到正式政府成立

第二章 俄蒙英藏的交涉

第三章 五月九日的國恥

第四章 帝制復辟護法

第五章 南北分裂後的變故

第六章 最近的蒙藏

第七章 最近的交涉

第八章 最近的財政

盤點中國民族史書籍(二)

| 任何民族都有極端民族主義,漢族也不例外,它是與這個民族同生共滅的。 |