簡介

元初,又在陵園四

顓頊陵

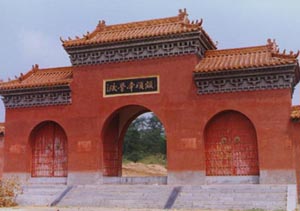

顓頊陵位於河南內黃縣城南30公里的梁莊鎮三楊莊土山之陽,人稱“二帝陵”。顓頊陵居東,帝嚳陵居西,兩陵相距60

顓頊陵

顓頊陵與硝河的傳說

顓頊陵

顓頊陵考古價值

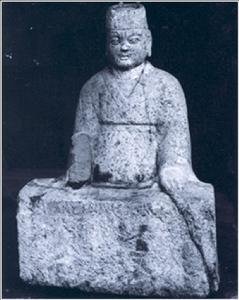

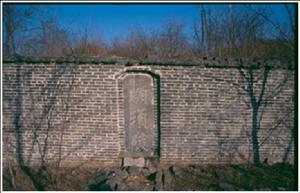

顓頊帝嚳陵考古調查始於1986年,自此以來,發現有很多遺蹟、遺物。有漢磚鋪設的多條甬道,唐代建殿基址,宋代建築基址和水井,元代修建的護陵牆,明代修建的拜殿、院門和神道,清代修建的配殿、山門、御橋。顓頊

顓頊陵

顓頊陵2003年3月在梁莊鎮曹李莊村東發現的唐開元二年(714年)墓誌,記載了墓主人的埋葬地理位置:“……葬於臨河縣東

顓頊陵

顓頊陵南十里竇村之北,南瞻囗水黃龍之囗長流,北眺淇川黑帝之陵永固。” 《水經注》載:“淇水北經白祀山東,歷廣陽里,經顓頊冢西。”顓頊功德蓋世,被後人推崇為北方之神,稱其玄帝、黑帝。墓葬以北2.5公里即是顓頊帝嚳陵,與墓誌記載方位一致。所以,“北眺淇川黑帝之陵”中的“黑帝之陵”就是現在梁莊鎮的“顓頊帝嚳陵”。這些文物都是確認帝陵帝都的實物見證。

陵寢已發現歷代帝王及民間的祭祀碑碣165通,這在我國古代帝王帝陵中是不多見的,證明了華夏民族對顓頊、帝嚳的尊崇。這些碑碣不僅是研究歷代官職、地域風俗、政區沿革的重要資料。同時,也是難得的書法藝術和石刻藝術瑰寶。

歷史功績

顓頊帝為上古“五帝”中的第二位帝王,本姓姬,又名顓畜、顓玉、玄帝、黑帝、北方之帝。是軒轅黃帝的孫子。顓頊帝的父親名昌意,娶蜀山氏之

顓頊陵

顓頊陵始以民事紀官,斷絕天地人神交通

太昊伏羲氏以龍紀官,黃帝軒轅氏以雲紀官,少昊金天氏以鳥紀官。顓頊帝認為這樣命名官職不太科學,就對官職名稱進行了改革,開始以分管民事的性質命名官職。並設重、黎分別掌管觀天象制歷授時和按統一的曆法進行社會活動的天、地指揮官,統理天下神職人員和民事人員,絕地天通開啟了以民事紀官的新時代。

可見,顓頊的“絕地天通”是通過整頓人神社會秩序,整頓祭祀,劃一政教、曆法,發展生產,加強社會安定,實行政教權利的高度集中,加強聯盟政權的王族地位,增強聯盟國族間的凝聚力。

創製九州,中國首次有了自己的版圖和行政區劃

據馬端臨《文獻通考》和《乾隆御批綱鑑》記載,中國九州的建置區劃,創製於顓頊大帝。黃帝時代雖然統一了中原地區,但蚩尤部族一大部分退據於四川、貴州、雲南一代,事實上形成長期獨立局面。直到顓頊大帝,才實現中華華夏部族與川、黔、滇等地的蚩尤後裔九黎的真正統一。在此基礎上,顓頊大帝決定對中國區域建置進行明確規劃,確定了兗、冀、青、徐、豫、荊、揚、雍、梁九州的名稱和分轄區域。至此,中國幅員“統領萬國(上萬個部落),北至幽陵(即幽州,今冀北、遼南一帶),南至交趾(即南交,今廣東、廣西和越南承天以北),西至流沙(在今甘肅敦煌縣西南古居延澤一帶),東至蟠木(今東海中山)。日月所照,莫不砥(平)屬”( 《乾隆御批綱鑑》 )。

在宗教領域,大力改革了巫術與祭祀

據歷史記載,當時巫術、占卜和祭祀泛濫成災,占卜結果往往互相矛盾,嚴重影響了部族間行動的統一和部眾的團結。尤其在九黎地區更加突出,到了“民神雜揉,家為巫史,民瀆齊盟,災禍荐臻”的地步。顓頊帝除保留了經國家批准的宗教機構、場所、人員外,下令在民間禁絕巫教。九黎上層貴族拒不執行中央禁令,為此發生了中原與蜀地的戰爭。這場戰爭前後進行了一年多,最後以顓頊帝達成中原與蜀地的統一而告終。

改革甲歷

始以建寅月為曆元。在二十四節氣史上第一次明確地把以物侯觀測為重點轉移到以天象觀測為重點,有了曆元、

顓頊陵

顓頊陵創作了九州中國的第一首“國歌”。

據史載,這首歌的名字為《承雲》 ,其基本創作方法是:命樂官飛龍氏融匯中國八個大區域的流行樂曲“條風”、“明庶風”、“清明風”、“景風”、“涼風”、“闔闔風”、“不周風”、“廣莫風”的風格特點,創作成“圭水之曲”,主題是“召氣而生物”,然後鑄成銅質樂鍾,作“五基六英之樂”,名為《承雲》,用來在“萬國諸侯”到國都開大會時“享上帝,朝諸侯”。

後人對顓頊大帝的評價是:靜淵有謀,疏通知事,養材任地,載時象天,依鬼神以治義,治氣以教化,潔誠以祭祀。因他生前崇尚玄色,故後人推戴他為玄帝。當然,後人之所以把他尊為“上古五帝”之一,除了他有以上政績之外,還有一個重要原因,就是他還生下了舜的祖父窮蟬和大禹帝的父親伯鯀。因此,顓頊實際上是大禹的曾祖父、舜的高曾祖父。同時,據《史記》記載,顓頊帝還是秦始皇帝的嫡傳始祖。由此看來,顓頊帝是李、趙、秦、黃、陳等很多氏族的遠祖。顓頊帝共傳20世,約350年。

顓頊簡介

黃帝晚年,以仙人廣成子、容成公為師,用順其自然的方法,使三界大治;功成名就,遂生退隱之心。他派遣夫役開採首山銅礦,在荊山下鑄造寶鼎。寶鼎鑄成的那天,天外飛來一條巨龍,垂下龍髯相迎。黃帝將主宰神的寶

顓頊陵

顓頊陵繼位的帝顓頊乃北方水德之帝,他的爺爺是黃帝和嫘祖的二兒子昌意。昌意在天庭犯了過錯,被貶謫到凡界的若水,生下了韓流。韓流的模樣委實古怪:細長脖,小耳朵,人臉、豬嘴、麒麟身,雙腿並在一塊兒,下面長著一對豬蹄。韓流娶淖子氏的女兒阿女為妻,生下了帝顓頊。帝顓頂的長相,與他的父親也大體相似。

帝顓頊自幼受叔父少昊的薰陶,特別愛好音樂。他聽到八方來風掠過大地發出熙熙淒淒鏘鏘的聲音,十分悅耳,便讓八條飛龍仿效風聲而長吟,命名為《承雲曲》 ,專門用來紀念黃帝。他又突發異想,令揚子鱷做音樂的倡導者。揚子鱷鳴聲如鼓,背上披有堅厚的鱗甲,成天躺在池沼底部的洞穴內睡覺,對音樂向來生疏,受了主宰神的委派,怎敢怠慢,只得乖乖地翻轉笨重的身軀仰臥,揮動粗大的尾巳敲打鼓凸的灰肚皮,果然嘭嘭作響,聲音嘹亮。人間受到帝顓頊的影響,用揚子鱷的皮來蒙鼓,這種鼓很貴重,叫鼉鼓。

初登主宰神位的帝顓頊,所做的第一件大事是將原本不停運轉的太陽、月亮和星星都牢牢拴在天穹的北邊,固定在北方上空,這么一來,他的根據地北方三十六國永遠光輝燦爛,相反,東、南、西方諸國則永遠漆黑一團,百姓伸手不見五指,生活異常不便。

帝顓頊所做的第二件大事是隔絕天和地的通途。在他執掌三界大權之前,天、地雖也分開,但距離較近,並且還

顓頊陵

顓頊陵大力神重和黎接旨,運足了力氣,一個兩手托天,一個雙掌按地,吆喝一聲,一齊發力,托天的盡力往上舉,按地的拚命向下壓,天漸漸更往上升,地漸漸更向下沉,木來相隔不遠的天地就變成現在這樣,遙遙而不可及了,高山、大樹,再也起不到天梯的作用了。從此,托天的重專門管理天,按地的黎專門管理地。黎到了地上還生下個名叫噓的兒子,噓沒有手臂,兩隻腳翻轉上去架在頭頂,他住在大荒西極日月山上,這座山乃天門之轉軸。他的職責是幫助父親考察日月星辰運行的先後次序。

自從截斷了天和地的交通,天上的神還能騰雲駕霧私下凡界,地上的人卻再也無法登上天庭,人、神間的距離,一下子便拉得很遠很遠。神高高在上,享受著人類的祭祀,而人有了病苦和災難,卻上天無路,神也完全可以不聞不問,任人類受苦受難。

雅安滎經

顓頊,黃帝之孫,昌意之子,號高陽,中國上古五帝之一,在位78年,享年98歲。顓頊生於若水,12歲時離開若水(雅安滎經),到中原向伯父少昊學習政事。20歲時,黃帝駕崩,顓頊繼承中央天帝之位。顓頊一生崇尚

顓頊陵

顓頊陵顓頊帝就出生在雅安市滎經縣六合壩的洪廟溝一帶。六合壩人長期以來一直供奉顓頊帝,在壩的街口還建有顓頊帝牌樓,至於該牌樓最早建於何時,已不得而知。由於牌樓年久失修,清末的六合壩人汪元藻在中舉後,在原地進行了重修。另外,牌樓前幾十米遠的地方還建有勸人珍惜文字的紅石塔字型檔。據王明玉回憶,其祖父曾無數次講道過,滿清時不論文武官員到了字型檔,均要下轎下馬,徒步至牌樓下給顓頊和文昌菩薩上香、鞠躬,以示敬意。十分可惜的是,1953年加寬108國道時,該牌樓被拆除了。

牌樓由八根圓柱支撐,圓柱間可通行人和車馬。樓高16米左右,分兩層,下面一層供奉著顓頊帝,其正面橫著一個大匾,匾上有汪元藻親手所書的隸書體“顓頊故里園”五個字。第二層供奉的是文昌菩薩,匾名是“文昌宮”。兩層均有四角斗拱,橫樑上有寶頂。

關於該牌樓,滎經縣政協主席蘭樹秋說,建國初期,時任滎經縣文化館館長的劉繼民曾收到在解放前去台灣的滎經人寫來的信,希望將“顓頊帝故里”牌樓保護好。這進一步佐證了該牌樓的確存在過。顓頊帝出生在六合壩,為了避免這裡再出帝王,封建統治者便將壩南東西兩頭的兩條小溪改名為打虎溪和磨刀溪,意為東邊打虎如打王,西邊磨刀殺鳳凰。兩溪旁的兩座山頭因溪而得名,至今仍叫做打虎溪和磨刀溪。

顓頊陵

顓頊陵史書的記載

在《史記·五帝本紀》中有這樣的記載:“嫘祖為黃帝正妃,生二子,其後皆有天下:其一曰玄囂……其二曰昌意,降居若水。昌意娶蜀山氏女,曰昌仆,生高陽……黃帝崩,葬橋山。其孫昌意之子高陽立,是為帝顓頊也。”

顓頊出生在若水,這已是公論。但《史記·五帝本紀》中的若水是在哪裡呢?在民國版的《滎經縣誌》中,清末舉人汪元藻在其所作的序中說:“若水在嚴道。”而嚴道就在今天的滎經縣。汪元藻的理由來自漢朝的《水經注》:“黑水、青水之間,若水出焉。”他認為,滎經縣東有青衣江,即青水;西有大渡河,其上游稱為瀘水,瀘即黑色,因而瀘水就是黑水。

《史記》中所說的蜀山又在哪裡?滎經縣若水文化工作室另一研究人員李德祥說,在眉山市政協贈送的資料《世界最大國家森林公園——瓦屋山》中記載:“瓦屋山古稱居山、蜀山……”另外,《山海經》中也說:“居山生若木,若水出焉……流沙以東,青水以西,為若水也。”據李德祥等人考證,若木正是生於瓦屋山中的一種被稱為活化石的由遠古時期存活下來的樹木,在其他地方極為少見。滎經縣的位置正處在流沙河以西,青衣江以東,瓦屋山以北,經河又發源於瓦屋山,這都與《山海經》、 《水經注》等史籍中所說的若水相吻合。依此看來,顓頊的母親昌仆即為滎經人氏。