腦蛛網膜炎

腦蛛網膜炎疾病概述

腦蛛網膜炎

腦蛛網膜炎疾病病因

腦蛛網膜炎

腦蛛網膜炎(1)顱內感染:由細菌、病毒和寄生蟲等感染所致的各種類型腦膜炎、腦脊髓膜炎、膿腫等,均可能引起蛛網膜炎。其中,結核性腦膜炎是最常見的病因。

(2)顱外感染:中耳炎、乳突炎、鼻旁竇炎是比較常見的病因。另外,顏面感染、盆腔炎、口腔炎等也可以成為致病因素。

2.顱腦損傷或手術也是腦蛛網膜炎的重要病因。

3.某些鞘內注射的藥物,如抗生素、抗毒素、麻醉劑、造影劑和蛛網膜下腔出血均可能成為致病因素。

4.顱內原發性病變,如腦腫瘤、脫髓鞘疾病和腦血管硬化等均可並發局部蛛網膜炎。

臨床表現

腦蛛網膜炎

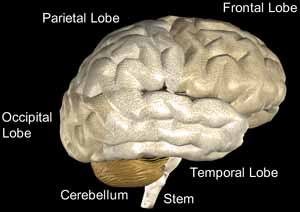

腦蛛網膜炎1.視交叉部蛛網膜炎是腦底部蛛網膜炎最常見的類型。炎症主要侵犯視神經顱內段及視交叉周圍,形成緻密或微細的結締組織網將其包圍,視神經常顯蒼白、缺血、萎縮狀態,與周圍結構難以分離。在視交叉部形成壓迫神經的蛛網膜囊腫者也不少見。病人常有鼻旁竇炎病史,少數有前顱凹骨折病史。一般顱內壓增高征不明顯。最早期和主要的症狀是慢性頭痛和視力障礙。頭痛多在額、顳部或眼眶部。常伴有一側緩慢進行性視力減退,數月後波及對側,少數兩側同時減退,僅累及一側視神經者較少。視力減退大多早期出現並發展較快,往往有反覆,經抗炎等藥物治療後可好轉,而在勞累、感冒、鼻旁竇炎發作、過量飲酒後又再發而逐漸加重,嚴重者1~2周內失明。視缺損方面,由於粘連損害視神經的部位和程度不同,視野可出現多樣化和不典型改變,其特點是早期出現中心暗點或旁中心暗點,周邊視野不規則,如向心性視野縮小,兩顳側偏盲和鼻側視野縮小等不典型改變。眼底檢查早期可無改變,逐漸出現原發性或繼發性視神經萎縮、視盤炎和一側原發性視神經萎縮與另一側視盤水腫等改變。較廣泛的腦底部蛛網膜炎,還可出現Ⅰ~Ⅵ腦神經損害的徵象,少數下丘腦受累者可有尿崩症、嗜睡症、肥胖、性功能減退等症狀。

2.顱後凹蛛網膜炎此區蛛網膜粘連很常見。大約占所有蛛網膜炎的三分之一,與顱後凹腫瘤的比例大約為7∶1。顱後凹蛛網膜炎容易使腦脊液循環障礙,引起顱內壓增高症狀。按病變的不同部位,又可分為三種類型:

腦蛛網膜炎

腦蛛網膜炎(2)小腦凸面型:病程較緩慢,一般大約1~3年。蛛網膜炎所形成的囊腫可壓迫小腦半球出現一側小腦共濟失調和眼球震顫,但不如小腦腫瘤那樣顯著。

(3)小腦腦橋型:主要病變在腦幹腹側區。常有一側不同程度的腦神經損害,包括三叉神經、面神經、聽神經的不全麻痹和面肌痙攣。同側小腦性共濟失調和眼球震顫較輕或缺如,顱內壓增高症狀出現較晚。當炎症粘連波及頸靜脈孔區時,則可有同側舌咽、迷走和副神經損害的徵象。此型病情發展較慢,症狀可有較長期緩解,病程可長達數年。

3.大腦半球凸面蛛網膜炎炎症病變常在大腦外側裂周圍,少數在大腦半球之間、胼胝體前上方或大腦表面其他部位。最早期的主要症狀是頭痛、癲癇發作或精神症狀。頭痛屬持續瀰漫性鈍痛,程度較輕。癲癇多為局限性發作。很少出現偏癱、偏身感覺障礙、失語等病徵,即使存在也較輕。視盤水腫較少見。一般病程較長,發展緩慢,時好時壞,長達數月至數年。顱內壓增高出現較慢,且遠比顱後凹型為輕。

病理生理

腦蛛網膜炎

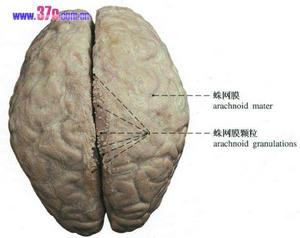

腦蛛網膜炎1.斑點型:蛛網膜單純增厚、渾濁、有白色斑點或花紋。蛛網膜未與鄰近的腦組織粘連,蛛網膜下腔通暢。此型在蛛網膜炎中普遍存在。

2.粘連型:蛛網膜不但有不規則增厚,而且與鄰近軟腦膜、腦血管、腦表面和腦神經之間有條索狀或片狀粘連。粘連可廣泛可局限,使蛛網膜下腔不通暢或閉塞。

3.囊腫型:蛛網膜粘連形成囊腫,內含清亮或黃綠色囊液,有時形成間隔或逐漸增大,易壓迫腦組織和腦神經。此三種類型的共同的組織學改變為:小圓細胞和炎性細胞浸潤,蛛網膜內皮細胞增殖,網狀層的纖維化,使蛛網膜正常結構受到破壞。

併發症狀

腦蛛網膜炎

腦蛛網膜炎診斷檢查

腦蛛網膜炎

腦蛛網膜炎1.病人往往有引起蛛網膜炎的原發病因如顱內、顱外感染、顱腦損傷及手術、蛛網膜下腔出血等。

2.發病可呈急性、亞急性,逐漸轉為慢性,或開始即為慢性,病程長,多有反覆、緩解,可因感冒、感染、勞累等誘發。

3.局灶症狀輕微或呈多灶性,也可呈瀰漫性,故症狀多變。

實驗室檢查:腰椎穿刺早期可壓力正常,多數病人腦脊液壓力有輕度升高,有腦積水者壓力多顯著增高。急性期腦脊液細胞數多稍有增加(50×106/L以下),以淋巴細胞為主,慢性期可正常。蛋白定量可稍增高。

其他輔助檢查:

1.顱骨X線片可顯示慢性顱內壓增高征或正常。

2.CT掃描可顯示局部囊性低密度改變,腦室系統縮小、正常或一致性擴大。通過掃描可排除其他顱內占位性病變。

3.MRI掃描對顱底、顱後窩顯示較CT更清晰。並能排除其他顱內占位性病變。

鑑別診斷

腦蛛網膜炎

腦蛛網膜炎2.橋小腦角蛛網膜炎與該區腫瘤相鑑別該區腫瘤多為聽神經瘤,此外尚有腦膜瘤及表皮樣囊腫。如聽神經瘤及腦膜瘤,可早期出現聽神經損害症狀,隨後出現面神經、三叉神經及小腦損害症狀。表皮樣囊腫早期多出現三叉神經痛的症狀。顱骨X線片,聽神經瘤可出現內聽道口破壞與擴大,腦膜瘤可有岩骨破壞及鈣化。CT或MRI掃描可確定診斷。

3.神交叉部位蛛網膜炎與該區腫瘤鑑別該區最常見腫瘤為垂體腺瘤及顱咽管瘤。垂體腺瘤絕大多數早期出現內分泌障礙,眼底及視野改變比較典型,顱咽管瘤多見於兒童,X線平片鞍上可有鈣化。該區尚有鞍結節腦膜瘤,表現為視神經慢性受壓的視力減退和視野障礙,後期出現原發性視神經萎縮。這些病變經CT和MRI掃描,均可顯示其各自特有的病變表現,可做鑑別和明確診斷。

4.大腦半球凸面蛛網膜炎與大腦半球表淺膠質瘤、血管瘤、轉移瘤及結核球等病變相鑑別這些病變絕大多數可通過CT或MRI掃描,做出明確診斷。

5.症狀常有自發緩解或復發加重。後者多和感冒、受涼和勞累有關。

6.神經症狀因主要發病部位不同而異,常見的有

(1)後顱凹蛛網膜炎

腦蛛網膜炎

腦蛛網膜炎②腹側型。以小腦橋腦角為主,出現小腦橋腦角綜合徵,如眩暈、眼震、病側耳鳴、耳聾、周圍性面癱、顏面疼痛及感覺減退、共濟失調等。病程多反覆,顱內壓增高較少或較晚發生,腦脊液細胞、蛋白輕度改變。

(2)大腦半球凸面蛛網膜炎

以頭痛和局灶性癲癇發作為主,可有輕度偏癱或失語。腦脊液多正常,壓力不高,進展緩慢,病程較長。

(3)視交叉蛛網膜炎

①額部及眶後疼痛。

②視力障礙。可限於一側或自一側逐漸擴及對側或雙側同時受累。

③視野障礙。可為中心視野暗點,周邊視野向心性縮小或不規則的偏盲、象限性盲。

④視乳頭改變。可呈炎變、水腫、原發性或繼發性萎縮,少數視乳頭正常而視力嚴重減退。

⑤累及丘腦下部時可有垂體機能異常,如嗜睡、輕度尿崩、性機能減退等。損害廣泛有嗅神經、三叉神經損害。

⑥多數顱內壓正常,但腦脊液檢查蛋白和細胞有所增高。

7.根據顱骨無改變,各種造影無移位或充盈缺損,CT無占位性病變等,可排除相應部位的腫瘤。視交叉蛛網膜炎尚須排除視神經炎和球後視神經炎,後兩者視力減退多迅速而嚴重,視野多呈向心性縮小,氣腦造影視交叉池充盈良好,無垂體、下丘症狀。可並發脊髓蛛網膜炎,出現脊髓症狀。

治療方案

腦蛛網膜炎

腦蛛網膜炎(1)抗生素:對非特異性蛛網膜炎不是特效的,但在治療可能存在於顱內或身體其他部位的隱性或顯性細菌性感染,特別在蛛網膜炎活動期,可收到一定效果。

(2)腎上腺皮質激素:對防治蛛網膜粘連和炎症有較好的效果,初期套用效果較好。用藥期間應注意補充氯化鉀。如經過一個療程有效,必要時可重複使用。

(3)降低顱內壓力:可以採用20%的甘露醇、甘果糖(甘油果糖)、利尿藥等。

(4)其他藥物:如神經營養藥和血管擴張劑等。

2.手術治療

(1)後顱凹探查術:對小腦半球和橋小腦角的蛛網膜粘連和囊腫進行剝離和切除,可收到一定效果。對中線型第四腦室正中孔和小腦延髓池的粘連和囊腫可行剝離和切除,並使中孔開放。如枕大池廣泛粘連影響腦脊液循環吸收,可先行枕肌下減壓術,以後再考慮做腦室腹腔分流術。

(2)視交叉部探查術:視交叉部蛛網膜炎視力減退和視野缺損,經積極對症治療不見好轉甚至不斷惡化時,可施行粘連與囊腫分離和切除。按常規垂體手術入路,最好在手術顯微鏡下小心地分離視神經和視神經交叉部的蛛網膜粘連,切除絞窄性的纖維帶和壓迫性的蛛網膜囊腫,使視神經和視交叉部得到緩解,但不可強行分離,以免增加損害。一般有效率大約30%~40%,故術後仍應繼續各種綜合治療。

(3)幕上開顱探查術:大腦凸面蛛網膜炎經過長期的綜合治療,症狀無好轉,相反有進行性的顱內壓增高和視力逐漸減退、有失明危險者,可開顱分離粘連和切除囊腫,套用雙側顳肌下減壓或去骨瓣減壓,常可使顱內壓力得到緩解,視力獲得穩定或好轉。

(4)對不典型的瀰漫性腦蛛網膜炎出現較明顯的梗阻性或交通性腦積水時,均可先行腦室腹腔分流術,術後繼續前述非手術療法。

預後預防

腦蛛網膜炎

腦蛛網膜炎預防:控制顱內和顱外感染,積極防治各種顱腦損傷,減少鞘內注射藥物,均有助於對腦蛛網膜炎的預防。