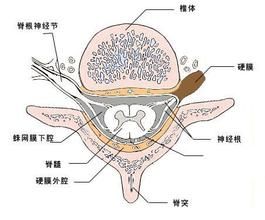

概述

脊髓蛛網膜炎CT圖

脊髓蛛網膜炎CT圖病因

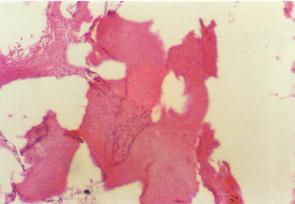

脊髓蛛網膜炎病理圖

脊髓蛛網膜炎病理圖2.外傷 也是比較常見的原因,如脊柱骨折和脫位以及脊柱脊髓手術後,有報導54例脊柱戰傷的椎根切除中發現23例有蛛網膜粘連。

3.脊柱和脊髓本身的病變 硬脊膜外膿腫、硬脊膜下膿腫脊髓內膿腫、椎管內腫瘤、脊髓血管畸形破裂蛛網膜下腔出血、椎間盤突出、脊柱結核、骨髓炎等脊柱病變均可並發蛛網膜炎或治療後遺有蛛網膜炎。

4.化學藥物的刺激 如椎管內抗生素和各種造影劑、麻醉劑及其他化學藥物等。

5.原因不明 儘管病因較多,但相當一部分病例仍找不到病因,其比例可高達44%~66%。

發病機制

蛛網膜本身少有血管供應,缺乏炎症反應能力,在病原刺激下,血管豐富的硬脊膜與軟脊膜可發生活躍的炎症反應病變範圍常可累及幾個脊髓節段,在慢性期蛛網膜的纖維增厚、顏色灰白、失去透明度而呈混濁,有時出現大小不等的白色斑點這些病變常與硬脊膜、軟膜、脊髓或神經根相粘連。早期脊髓表面血管充血擴張,晚期血管壁增厚使血管腔縮小。脊髓發生繼發性變化和軟化或空洞形成空洞邊緣為結締組織,周圍有膠質細胞增生蛛網膜粘連及形成囊腫可直接壓迫脊髓,致使脊髓局部缺血萎縮變性,嚴重時可產生脊髓軟化壞死。炎性粘連可分為局限性及瀰漫性,由於蛛網膜粘連形成一個或多發性囊腔增厚的蛛網膜構成囊腔囊內液體逐漸增多,構成對脊髓的壓迫。因此,蛛網膜粘連和囊腫形成所產生的脊髓缺血和受壓是脊髓蛛網膜炎的病理基礎。

臨床表現

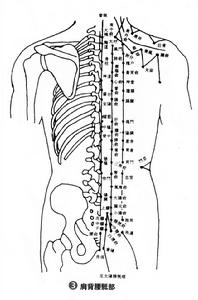

肩背腰骶

肩背腰骶2.神經根激惹症狀 是最常見的首發症狀,系病變發生於脊髓背側的緣故。表現為自發性疼痛,往往範圍較廣而又局限在1~2個神經根有的沿神經根分布區放射或有束帶樣感覺。當咳嗽、噴嚏或運動時可使症狀加重,腰骶段及馬尾病變可引起腰痛並向下肢放射,表現為坐骨神經痛,夜間症狀加重,並常為雙側性。

3.感覺障礙 為第2位的常見症狀但脊髓傳導束損害症狀多在脊髓後根激惹症狀後數月或數年才出現,感覺障礙平面多不明顯,分布也不規則,與運動障礙也常不一致。有時還可出現痛、溫覺消失而觸覺正常的感覺分離現象。

4.運動障礙 表現為進行性肌力減退。頸胸段病變表現為下肢痙攣性癱瘓,腱反射亢進,出現陣攣及病理反射腰骶部病變常出現雙下肢弛緩性癱瘓並有不同程度的肌肉萎縮。

5.括約肌障礙出現較晚或不明顯,有間斷性尿瀦留或尿失禁。

併發症:可出現高顱壓綜合徵。

診斷

在感冒或發熱以及全身感染性疾病後,出現脊髓壓迫症狀合併多個神經根受累的症狀,有發作加重和緩解的波動病程,有多節段性感覺障礙水平不固定,雙側對稱性特徵,腦脊液白細胞增多,脊髓碘油造影見油柱呈斑點狀分布或脊髓腔呈不規則狹窄,診斷一般並不困難。碘油造影的典型表現,常能確診。

鑑別診斷

脊髓蛛網膜炎應與以下疾病進行鑑別:

1.椎管內腫瘤 發病緩慢,無明顯原因,症狀進行性加重,有清楚的脊髓受累平面,腦脊液細胞數不增多而蛋白含量增高。X線平片可有椎弓根內緣吸收和椎間孔擴大的變化。脊髓碘油造影顯示輪廓清晰的梗阻平面。MRI顯示椎管內局限性實體或伴囊變的占位性病灶。髓內腫瘤可見脊髓局限性增粗,TlW1為略低信號,T2W1為略高信號或明顯高信號。信號強度常不均勻。各方位觀察,病灶周圍蛛網膜下腔變窄或閉塞。常見繼發性脊髓空洞。硬膜下腫瘤常見脊髓受壓變形並向對側移位。腫瘤側蛛網膜下腔增寬,而腫瘤對側蛛網膜下腔變窄硬膜外腫瘤瘤體與脊髓之間可見線狀低信號硬膜影,硬脊膜外脂肪消失鄰近蛛網膜下腔變窄,脊髓受壓向對側移位。

2.椎間盤突出 多有外傷史,突然發病在腰骶部多為神經根受累,在頸、胸段或腰段中央型者可引起脊髓或馬尾神經受累。脊髓造影對比劑在椎間隙平面有充盈缺損或梗阻。CT檢查可見椎間盤後緣局限性突出。MRI矢狀位上可見椎間盤變扁後突硬膜囊受壓。

3.其他疾病 脊髓血管畸形、後側索聯合變性以及枕頸區畸形等,也需要加以考慮和排除,利用CT和MRI排除以上疾病並不困難。

檢查

脊髓蛛網膜炎CT圖

脊髓蛛網膜炎CT圖2.CT與MRI檢查 CT平掃診斷價值有限。脊髓造影后CT掃描(CT myelography,CTM)可顯示粘連的改變早期在硬脊膜囊末端顯示脊髓蛛網膜下腔的不規則狹窄,神經根相互粘連失去正常表現,與周圍硬脊膜囊粘連則表現為“空硬脊膜囊”征,硬脊膜囊內無神經根,僅有造影劑充盈,而囊壁與神經根粘連顯示增厚。粘連嚴重,則粘連在一起的神經根成管狀塊影。局部與硬脊膜囊粘連可顯示神經根與硬脊膜囊不規則。因粘連而形成的囊腫與脊髓蛛網膜下腔相通,延遲CTM可見造影劑進入囊腫內。MRI主要表現為矢狀位與軸位上可見髓腔內粘連肥厚的軟組織影呈長T1與長T2信號,形態不規則,可時斷時續;局部囊腫型呈更長的T1與長T2信號,有占位效應,可壓迫脊髓與神經根。注射Gd-DTPA後一般不強化。

治療

1.內科治療 首先要考慮使用非手術治療法,對早期輕症病例,經過治療症狀可以消失或減輕,一般採用綜合治療。

有急性感染症狀如發熱引起症狀加重時可使用青黴素、鏈黴素或其他抗生素。雖然認為椎管內可以注射皮質激素治療蛛網膜炎但其本身也可引起蛛網膜炎因此,在臨床上多採用靜脈滴注的方法。氫化可的松每天100~200mg或地塞米松10~20mg。2~4周后逐漸減量,必要時重複使用。40%烏洛托品5mg加5%葡萄糖20mg靜脈注射2次/d,10~20天為一療程。維生素:如口服碘化鉀,及使用維生素B1、維生素B12煙酸等。

蛛網膜下腔注氣:對早期病例分離粘連或預防術後粘連有一定效果,每次注氣10~20ml每周1~2次,4~6次為一療程。針刺按摩、加強功能鍛鍊對行走不便的病人,應設計使用輪車或支具。

2.手術治療 手術治療的適應證僅限於局限性粘連及有囊腫形成的病例,在瀰漫性粘連病例中,供應脊髓及神經根的血管和軟脊膜糾纏在一起,試圖分離這些粘連將會造成脊髓及血管進一步損害。病變晚期形成嚴重粘連,神經實質有了變性,也是手術很難解決的問題,即使勉強進行手術分離,又有重新粘連的可能。但有囊腫形成或不能排除椎管內有占位病變腫瘤時,應施行椎板切除及探查術。如有急性感染徵象或腦脊髓細胞明顯增多時,則不宜手術。

手術中要觀察硬脊膜搏動是否正常有無增厚,切開硬脊膜時,要儘量保持蛛網膜完整觀察顏色、透明度及粘連情況,根據具體情況進行分離切忌強行分離,以免加重損傷。①分離局限的索條狀粘連;②糾正因粘連而造成的脊髓扭曲;③解除囊腫壓迫,清除囊液在不增加脊髓損傷的條件下,儘量切除較多囊壁;④探查椎管內有無原發性病變如腫瘤等;⑤術中可用細導尿管上下輕輕探查沖洗,切忌直接強行分離粘連的脊髓、神經及血管,以免增加脊髓、神經的損傷,術後採用綜合治療,加強護理,防止併發症的發生,並積極促進神經功能的恢復對於蛛網膜粘連節段長的病例手術要很慎重即使當時分離了粘連,術後仍可繼續粘連,故很難取得良好效果。