簡介

石蓴

石蓴石蓴 Ulva lactuca L,屬於綠藻門,絲藻目,石蓴科,石蓴屬。亦稱海白菜、海青菜、海萵苣、綠菜、青苔菜、綸布,又名石被(《連江縣誌》),紙菜(《廣東新語》),海萵苣(《中國植物圖鑑》),海白菜(《中藥志》)。

屬常見海藻。為石蓴科植物石蓴或孔石蓴的葉狀體。片狀,近似卵形的葉片體由兩層細胞構成,高10—40 厘米,鮮綠色,基部以固著器固著於岩石上,生活於海岸潮間帶,生長在海灣內中、低潮帶的岩石上,東海、南海分布多、黃海、渤海稀少,冬春採收,可供食用,鮮食或漂洗曬乾。

種類

石蓴

石蓴1.石蓴,又名:菜石蓴。

藻體黃綠色,長10~30厘米,可達40厘米。體近似卵形,邊緣常略有波狀,或呈廣寬的葉片狀。體厚在45微米上下。生長在海灣內,中潮帶及低潮帶的岩石上或石沼中。

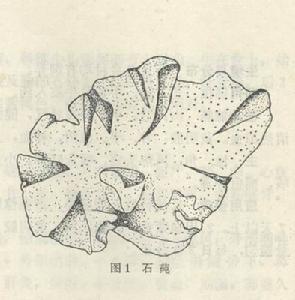

2孔石蓴(石蓴科)Uiva pertusa

形態特徵:藻體有卵形、橢圓形、圓形和技針形、葉片上有形狀、大小不一的孔,這些孔可使葉片分裂成不規則裂片。葉邊緣略有皺褶或呈波狀。葉基部有盤狀固著器,但無柄。株高10~40厘米。顏色碧綠,乾後濃綠色。

產地、產季:遼寧、河北、山東和江蘇省沿海均有分布,長江口以南沿海雖也有生長,但逐漸稀少。孔石蓴全年均有,繁殖生長期主要在冬春季,春末夏初是採收盛期。

經濟價值:孔石蓴的化學成分很複雜,據北戴河產的孔石蓴乾品分析,含氯2. 10%、鉀5.21%、氯化鉀8.20%、碘0.013%、灰分8.12%、可溶性鹽21.12%和多種維生素、麥角固醇,此外還含有醋酸、丙酸、丁酸、戌酸、十四酸、十六酸和亞麻酸、香芹酮、糠醛、苯甲醛、檸檬酸、首香醛、香草醛、桂皮醛、異香草醛、檸檬烯、洋棕木醚、對聚傘檬花素、枝葉素、丁子香酚、芳香醇、維生素B12。所以孔石蓴、石蓴是藥用海藻,在福建、廣東各地的中藥店內稱昆布。其性味鹹寒,能清熱解毒,軟堅散結,利水降壓,可治中暑、水腫、小便不利、頸部淋巴結腫,單純性甲狀性腫、瘡病和高血壓,亦可作菜吃。

石蓴

石蓴3.裂片石蓴

藻體暗綠色,一般高10-12cm,也可達60cm。不規則二叉分裂。裂片似舌狀或線狀,邊緣不規則波狀或鈍齒狀。膜質,厚70-80μm。

分布:生長在中潮帶及低潮帶和大幹潮線附近的岩石上。分布遼寧、河北、山東、浙江至廣東海南島沿岸,江蘇等地沿海,長江以南的東海和南海沿岸也有生長,但由北向南逐漸稀少。

功能主治:

①《本草拾遺》:"下水,利小便。"

②《海藥本草》:"主風秘不通,五鬲氣,並小便不利,臍下結氣,宜煮汁飲之。胡人多用治耳(“耳”一作“疳”)疾。

套用參考:

1.喉炎、頸淋巴結腫:石蓴、鐵釘菜、大青葉各15克,水煎服,1日2次。

2.瘡疔、癭瘤:石蓴、銅藻各30克,水煎服。

採集:冬、春二季採收。

性味:味甘,平,無毒。

做藥材時為乾燥葉狀體呈不規則的團狀物,質極鬆軟,甚薄,極易破碎。

產地:廣東、福建等地。

石蓴乾品每百克含水分11.5 克,蛋白質3.6 克,粗纖維6.69 克,還含有維生素、有機酸、礦物質、麥角固醇等成分。

石蓴性味甘鹹寒,具有軟堅散結、利水解毒等功效。用於喉炎、頸淋巴結腫、水腫、癭瘤等病症。《本草綱目拾遺》載“下水,利小便。”孕婦及脾胃虛寒和有濕滯者忌食用。

藥材鑑定

石蓴

石蓴(1)石蓴:藻體淡綠色或綠色,呈不規則的團塊狀。水浸展平後,味狀體近卵形,邊緣常略有波狀皺褶。表面稍有白霜。質極鬆軟,膜質,極易破碎。氣微、味淡。

(2)孔石蓴:葉狀體卵形、披針形或近圓形,有多數大小不等的孔,或不規則的裂片,邊緣皺縮,略呈波狀。

(3)裂片石蓴:葉狀體不規則二叉分裂形成或多或少的舌狀或線狀裂片,邊緣平滑或具不規則的齒狀突起,有時亦呈波狀。

顯微鑑別:石蓴,葉狀體橫切面:由兩層細胞組成;細胞表面觀,長徑21-24μm,短徑12-15μm,橫切面為近方形,長徑21-24μm,短徑9-20μm。每個細胞含有細胞核、杯狀葉綠體及1-3個澱粉核。

藥理作用

石蓴提取物對番木瓜蛋白酶處理過的人紅細胞有凝血作用,該凝血作用能被L-岩藻糖 及乙二胺四乙酸(EDTA)所抑制,但對熱不敏感,60℃時仍能保持活性,但低Ph則會使其失活。它對不同血型凝集強度不同,O型最強,其次為B>A>AB。孔石蓴加入魚飼料中,可命名太陽魚類Acanthopagrus總脂蛋白的57%提高到67.6%。從孔石蓴中提取出一種腺苷,具負性肌力作用,其減弱心肌收縮的作用不受β-阻滯劑普萘洛爾和α-阻滯劑酚妥拉明的影響,故認為它對心肌的抑制不是通過腎上腺素能受體產生的。

化學成分

石蓴

石蓴尚含酸性多糖和糖醛酸、二碳嚴異岩藻甾醇、環木鳳梨烯醇,24-亞甲基環木鳳梨烷醇,和二甲基-β-丙酸噻亭。

②孔石蓴含蛋白質16.03,脂肪0.23,戊聚糖12.27和可溶性非氮物質64.49%;灰分21.67%(中有鈉4.9、鉀2.9、矽1.7、磷0.6、鋁0.8、鐵1.6、鈣1.8、鎂22.1、硫17.8%);又含胺基酸、乙酸、丙酸、丁酸、戊酸,以及十四酸、十六酸、亞麻酸等脂肪酸,丙烯酸、葛縷醛、糠醛、苯甲醛、丙醛、檸檬醛、茴香醛、香莢蘭醛、異香莢蘭醛、桂皮醛、香茅醛、異松油烯、α-蒎烯、檸檬烯、黃樟醚、對聚傘花素、桉葉素、丁香油酚、芳樟醇、α-松油醇、生物素和維生素B12。

1.石蓴

藻體含雜多糖(heteropolysaccharide),糖蛋白(glycoprotein),蛋白質(protein),脂肪(fat),粗纖維(crude fiber),甘露糖(mannose),半乳糖(galactose)。還含28-異岩藻甾醇(28-isofucosterol),環木鳳梨烯醇(cycloartenol),24-亞甲基環木鳳梨烷醇(24-methylene cycloartanol),5-燕麥甾烯醇(△\5-avenasterol),麥角甾醇(ergosterol),二甲基-β-丙酸噻亭(dimethyl-β-propiothetin)等。又含多種元素:碳,鈉,鉀,鈣,鎂,鍶,磷,鋇,鐵,鋅,錳,銅,鎳,鉬,鉛,銫,鎘。

2.孔石蓴

藻體含硫酸多糖(sulfated polysaccharide),蛋白質,戊聚糖(pentosan),又含胺基酸,乙酸(acetic acid),丙酸(prepionic acid),丁酸(butvric acid),纈草酸(valeric acid),以及肉豆蔻酸(myristic acid),棕櫚酸(palmitic acid),亞麻酸(linolenic acid)等脂肪酸,另含揮發性成分:葛縷酮(carvone),糠醛(furfural),苯甲醛(benzaldehyde),丙醛(propanal),檸檬醛(citral),茴香醛(anisaldehyde),香草醛(vanillin),異香草醛(isovanillin),桂皮醛(cinnamic aldehyde),香茅醛(citronellol),異松油烯(terpinolene),α-蒎烯(α-pinene),檸檬烯(limonene),黃樟醚(safrole),對聚傘藥素(p-cymene),桉葉素(cineole),丁香油酚(eugenol),芳樟醇(linalool),α-松油醇(α-terpinoeol),十五醛(pentadecanol),8,11,14-十七碳-三烯醛(8,11,14-heptadecatrienal),8-十七碳烯醛(8-heptadecenal),7,10,13-十六碳三烯醛(7,10,13-hexadecatrienal),(Z,

石蓴

石蓴Z)-8,11-十七碳二烯醛[(Z,Z)-8,11-heptadecadienal]。還含有1'-O-棕櫚醯基-3'-O-(6-O-α-D-半乳糖基-β-D-半乳糖基)甘油[1'-O-palmitoyl-3'-O-(6-O-α-D-galactopyrano-syl-β-D-galactopyranosyl)glycerol],1'-O-棕櫚醯基-3'-O-(6-磺基-O-α-D-吡喃異鼠李糖基)甘油[1'-O-palmitoyl-3'-O-(6-sulfo-O-α-D-quinovopyranosyl)glycerol],1,2-二脂醯甘油基-4'-0-(N,N,N-三甲基)高絲氨酸[1,2-diacylglyceryl-4'-O-(N,N,N-trimethyl)homoserine],二半乳糖基二脂醯基甘油(digalactosyldiacylglycerol),28-異岩藻甾醇(28-isofucosterol),順-7-十七碳烯(cis-7-heptadecene),膽甾醇(cholesterol),24-亞甲基膽甾醇(24-methylene cholesterol),植醇(phytol),棕櫚酸,(2R)-羥基-十六碳酸[(2R)-hydroxy-hexadecanoic acid],2-氧代-十六碳酸(2-oxo-hexadecanoic acid)。

3.裂片石蓴

藻體含異岩藻甾醇,β-谷甾醇(β-sitosterol),大褐馬尾藻甾醇(saringosterol)及-β-谷甾醇 β-D-葡萄糖甙(β-sitosterol-β-D-glucoside),十七碳酸(heptadecanoic acid),肉豆蔻酸(myristic acid),硬脂酸(stearic acid),棕櫚酸,油酸(olkeic acid),山萮酸(behenic acid)和十五碳酸(pentadecanoic acid),另外還含有齊墩果酸(oleanolic acid),以及甘氨酸(glycine),亮氨酸(leucine),賴氨酸(lysine),鳥氨酸(ornithine),磺基丙氨酸(cysteic acid),胱氨酸(cystine),蛋氨酸(methionine),苯丙氨酸(phenylalanine),酪氨酸(tyrosine),組氨酸(histidine),羥基脯氨酸(hydroxyproline),脯氨酸(proline),色氨酸(tryptophane),α,β-丙氨酸(α-andβ-alanine)。

相關報導

1.石蓴蔓延,海灘變成綠草地

專家說,石蓴、滸苔瘋長,跟水面污染並無多大聯繫。 退潮時分,記者乘車途經廈門大橋,無意間從車窗往鰲園方向看去,眼前的景象讓人一驚:原本裸露出來的黑色的海灘,現在卻變成了一片綠草地,遠遠看去,就像一片片長勢茂盛的麥苗地。

石蓴蔓延

石蓴蔓延記者驅車來到鰲園邊的海堤上,細細觀看,海灘已經完全被一種綠色植物覆蓋,一直到廈門大橋。目光所及,整片海灘一片綠色。附近的居民說,如果海水漲起來的話,這些植物立即也會隨水而起,在這片海域上漂浮。

和海灘一堤之隔的集美龍舟池也到處充斥著這種植物,從春節前後開始,20多名工人每天都在打撈這種水中漂浮的植物。

現場作業的陳師傅說,他們每天都要從池中撈起十幾噸這樣的植物,但好像永遠都打撈不完,好不容易將水面清理乾淨了,一兩天之後,這種植物又在池內鬱鬱蔥蔥起來。

陳師傅是當地人,但也不認識這種植物,只知道是一種海藻。他說,小時候,父母親經常將這種海藻曬乾,作為春卷的配料,味道很鮮美。現在沒有人這么做了。

石蓴曾在篔簹湖泛濫。

廈大海洋學院黃凌風教授在電話里仔細聽了記者的介紹,他立即就知道了這兩種海藻的來歷。他說,寬的叫石蓴,窄的是滸苔。這兩種海藻曾經在篔簹湖湖面生長過,後來採取品種替代的方式,基本控制住了。

黃凌風教授說,石蓴和滸苔本身是經濟型海藻,除了食用,石蓴還可加工成飼料,還可開發為乾旱地區的保濕劑。可惜的是,現在已經沒有多少單位去開發它們。石蓴能淨化水質,大範圍蔓延則影響景觀。

黃凌風教授認為,石蓴和滸苔的大範圍蔓延,跟水面污染並無多大聯繫。他說,石蓴和滸苔的種子以孢子的形式存在於海水裡,一旦條件適應,它們就開始發芽生長。它們最適應生長的區域是海岸邊的平靜水域,它們的生長速度極快,在條件適宜的情況下,石蓴一天就能長20%—30%,三天時間就能長成。難怪,龍舟池的工人們怎么撈也撈不完。

黃凌風教授說,當海水溫度超過25℃的時候,石蓴和滸苔就無法存活。那時,水面上大面積的石蓴和滸苔就會自然消失。

“這個時間大約在清明節前後。”龍舟池作業的工人也認同這一說法,往年龍舟池也爆發過這種大面積的海藻,天一熱,它們就沒有了。

黃凌風教授說,石蓴和滸苔的存在並一定是壞事,也並一定要將它們撈完。它們可以大量吸收水裡的營養,可以起到淨化水質的作用。

他認為,當石蓴和滸苔大面積發生時,要及時打撈,不要讓它們形成太大的量。因為,大量的石蓴和滸苔漂浮在水面,會影響水面景觀。它們死亡後沉入水底,變成底泥里的腐質,但對海水的水質影響不大。

馬兆黨工程師在現場查看

馬兆黨工程師在現場查看2.北海監測中心:是石蓴類藻對水質的淨化有好處

北海檢測中心報導近期水質淨化效果明顯提高,為了弄清這些植物的真面目,記者來到中國國家海洋局北海監測中心,中心副總工程師馬兆黨陪同記者來到海邊現場辨別。

馬兆黨從地上撿起幾片海藻,仔細觀察,然後告訴記者,這些藻類是石蓴類藻,屬綠色藻類,此藻類對海洋水資源沒有影響。

他解釋說,這些藻類的出現並不是海水污染造成的,藻類開始處在一種浮游階段,到了一定時期就附著在礁石等固定處。藻類也有生老病死,死掉後的藻類根部爛掉,然後浮到海面上,就像秋天樹葉落葉一樣。

一般情況下,在岩礁類的海岸有這類海藻出現,泥沙海岸藻類無法固著,也就無法生長。另外,海水不能太深,見不到陽光藻類不能生長,太淺也不能生長,青島的海岸利於這類藻類的生長。

馬兆黨指出,藻類靠吸收海里的營養鹽生長,對水質的淨化有好處,死去的海藻爛掉後釋放營養鹽,就像秸桿還田,補充海里的營養成分。海藻的出現對海水水質不會產生很大的影響。

海水藻類植物

| 藻類植物的一門。褐藻門現存約250屬,1500種,絕大多數海產。紅藻門約有760屬,4410種,絕大多數海產。綠藻門本門約8600種,少數產于海水。 |