病因

病原菌參見本章概述其中以衣氏放線菌最為常見。這些病原菌為厭氧菌或微需氧,常是人體中的一個正常菌叢特別是口腔中常可見到。如有外傷外科手術後即可發生感染,感染後常合併細菌感染,損害由中心逐漸通過竇道,向周圍蔓延,侵犯皮膚、皮下組織、肌肉、筋膜、骨骼及內臟等處。可通過消化道和氣管傳播。極少數是通過血行播散。

發病機制

放線菌小境在口腔微生物叢中立足,是通過對口腔表面特別是牙斑的黏附,牙斑是覆蓋在釉面由涎

放線菌

放線菌放線菌感染同時激起化膿性和伴有劇烈纖維化的肉芽腫性炎症反應損害內常能見到漿細胞和多核巨細胞,化膿中心周圍則可出現大型巨噬細胞、胞質為泡沫樣。感染髮展穿越筋膜,最終形成引流竇道,特別是在盆腔和腹部感染時。損害由硫磺顆粒和引流竇道雖為典型表征,但非皆有。顆粒是細菌的砂粒樣凝聚物,直徑1~2mm,中心染色為嗜鹼性帶有嗜酸放線在表面以珠粒樣“棒狀”結束所含磷酸鈣,可能是宿主與細菌磷酸酶共同作用的產物。

臨床表現

放線菌病-表現

放線菌病-表現2.腹部放線菌病。病原菌由口腔吞食侵入腸黏膜而致病,也可由胸部病變直接波及,好發於回盲部,如急性、亞急性或慢性闌尾炎表現,局部腫塊板樣硬度,後則穿破腹壁成瘺,膿中可見“硫黃顆粒”,可伴發熱、盜汗、乏力、消瘦等全身症狀,也可波及腹部其他臟器如胃、肝、腎等,或波及椎骨、卵巢及膀胱胸腔或血行播散侵及中樞神經系統。

3.胸部放線菌病。病原菌經呼吸道進入肺而致病亦可由相鄰部放線菌病直接波及常犯肺門或肺底,呈急或慢性感染表現,如不規則發熱、胸痛、咳嗽、咳痰帶血盜汗、消瘦等,波及胸膜可致胸膜炎膿胸,可形成排膿瘺管,膿中有“硫磺顆粒”,X線顯示肺葉實變,其中可有透亮區,可伴胸膜黏連和胸腔積液,亦可波及心包致心包炎。

症狀

症狀(1)局限型:包括厚壁膿腫及肉芽腫等,多見於大腦,亦可累及第三腦室、顱後窩等處,引起顱壓升高,腦神經受累可致頭痛、噁心、嘔吐、復視、視盤及出血等,腦血管造影及CT檢查可見占位性病變尚可見壓迫頸內動脈大腦中、前動脈近端變窄。

(2)瀰漫型:呈單純腦膜炎或腦膿腫,也可呈硬膜外膿腫顱骨骨髓炎等。

5.皮膚型放線菌病 由皮膚直接接觸病原菌而致病,可位於軀體各部位,初起為皮下結節軟化後破潰成竇道,可向四周擴展呈衛星狀皮下結節,破後成瘺管膿中有“硫磺顆粒”。病程慢性。亦可侵入深部組織,局部因纖維化,瘢痕形成而很硬。

併發症

面、頸部放線菌病,後期可致其下方骨膜炎及骨髓炎。腹部放線菌病,也可波及腹部其他臟器如胃、肝、腎等,或波及椎骨、卵巢及膀胱、胸腔或血行播散侵及中樞神經系統。胸部放線菌,可伴胸膜黏連和胸腔積液亦可波及心包致心包炎。腦型放線菌病,局限型,尚可見壓迫頸內動脈大腦中、前動脈近端變窄。瀰漫型,也可呈硬膜外膿腫、顱骨骨髓炎等。皮膚型放線菌病,亦可侵入深部組織,局部因纖維化瘢痕形成而很硬。

診斷

典型臨床表現,影像學特殊表現,膿液中找到硫磺顆粒,診斷不難。應注意,面頸、胸和腹壁出現板狀發硬,應疑及本病。各瘺管竇道排出膿液找到“硫黃顆粒”應深入檢查。一些不明原因的瘺管、竇道應進一步查菌。此外還可結合病原學檢查和組織病理進一步確診。本病應與結核、腫瘤、肝膿腫、腰肌膿腫骨髓炎、闌尾炎、真菌性足菌腫、葡萄狀菌病、奴卡菌病等鑑別。

實驗室檢查

實驗室檢查

實驗室檢查(1)直接鏡檢:顆粒壓片革蘭染色,可見藍色菌絲團塊及棒狀體。膿液塗片也可能找到細小短的分枝樣菌絲耐酸染色陰性。注意奴卡菌耐酸染色為陽性,鏈絲菌有孢子,可鑑別。

(2)培養:較困難顆粒必須多次用無菌鹽水洗滌以除去細菌,然後用消毒玻璃棒壓碎,劃線接種於腦心浸液血瓊脂上,至CO2厭氧菌缸中,37℃才中培養。

輔助檢查

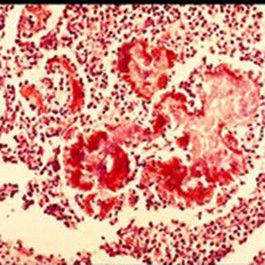

組織病理:早期局部有白細胞浸潤,形成小膿腫穿破形成竇道,各竇道可互通,體內筋膜、胸膜、橫膈、骨骼等均不能阻止其發展。化膿區附近可有慢性肉芽組織增生,可有淋巴樣細胞、漿細胞、組織細胞及成纖維細胞等浸潤,局部組織還可呈玻璃樣變性,致硬板樣變硬,膿腫內可見“硫磺顆粒”,100~300µm直徑,HE染色中央呈均質性,周圍有柵欄狀短棒樣細胞。

治療

放線菌病-治療

放線菌病-治療1.系統治療。大劑量、長程青黴素治療對本病有效,肌注或靜滴200萬~1200萬U/d,其他林可黴素、四環素、氯黴素、鏈黴素磺胺類、利福平等亦有一定療效。多烯類和唑類等抗真菌製劑對本病無效。

2.局部治療。所有淺部病灶及竇道膿腫等均應切除或切開引流。

3.中醫治療。則宜清熱解毒,軟堅散結,托里排膿。方用消瘡飲加減。如形成瘺管可內象牙面3~6g/d,以托出死骨,並可外用回陽熏藥熏瘺管處熏後以紅血藥捻沾紫色疽瘡膏,捅入瘺管內以化腐提表,促進癒合。

預後

抗生素的問世已使各種形式的放線菌病預後大為改觀現在治癒率很高,畸形和死亡皆不常見。