概 述

豬放線菌病

豬放線菌病豬放線菌病(Swineactinobacillosis)主要由豬放線桿菌、駒放線桿菌等致病性放線桿菌引起的疾病。本病的主要臨診特徵為敗血症、肺炎、腎炎、關節炎、尿道炎、膀胱炎、輸尿管炎等尿道疾病,流產和心內膜炎,患病動物的皮膚、黏膜或其他組織形成明顯的肉芽腫或膿腫。世界上很多養豬國家,如加拿大、荷蘭、丹麥、美國等都有報導。中國也有本病的報導,通常為散發。

病 原

豬放線菌病病原

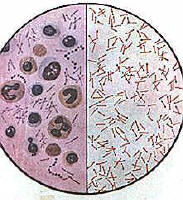

豬放線菌病病原豬放線桿菌(Actinobacillus)為小桿菌,革蘭氏陽性桿菌,長2~3µm,寬0.3~0.5µm。在組織和培養基上呈叢狀或柵欄樣,不運動,不形成芽孢,無莢膜。在動物組織中能形成帶有輻射狀菌絲的顆粒狀聚集物,外觀似硫磺顆粒,呈灰色、灰黃色或微棕色,大小如別針頭狀,質地柔軟或堅硬。組織壓片經革蘭氏染色,其中心菌體為紫色,周圍輻射狀的菌絲呈紅色。豬放線桿菌可在麥康凱培養基上生長,在血瓊脂上厭氧培養時,該菌生長良好,48h可見到直徑2~3mm的菌落,繼而長成扁平乾燥、灰色、表面不透明、邊緣呈鋸齒狀的大菌落,不太黏稠,呈β溶血。在血清肉湯培養基生長可形成黏稠的沉澱物。

豬放線桿菌相當不活潑,大多數菌株可分解麥芽糖和木糖,水解澱粉,不利用其他常見糖類,所有菌株可產生尿素酶。甲基紅、過氧化氫酶、吲哚、硝酸鉀還原試驗陰性,不液化凝固的血清和雞蛋,在石蕊牛奶中輕度鹼化。豬放線桿菌對外界的抵抗力不強,一般消毒藥均可迅速將其殺滅。對青黴素、鏈黴素、四環素、林可黴素和磺胺類等藥物敏感。

流行病學

病原

病原患病豬和帶菌豬是該病的主要傳染源。豬放線桿菌常存在於各種年齡健康豬的扁桃體、口腔和健康母豬的陰道。另外,豬的上呼吸道、消化道和皮膚,污染的土壤、飼料和飲水也存在該菌。豬放線桿菌屬於條件性致病菌,主要通過損傷的黏膜或皮膚感染。大部分6月齡或更大的公豬在包皮的憩室部位存在有豬放線菌,可能是在幾周齡時豬放線菌就定植在這個部位。未感染的公豬與感染公豬同舍時也會受到感染。飼養公豬的豬圈地板、飼養人員的鞋常受到本病的污染。豬放線桿菌可在交配時從公豬傳給母豬。新生仔豬、哺乳仔豬和斷奶豬常出現臨診發病,而母豬和成年豬發病少見。

臨床症狀

肉芽腫

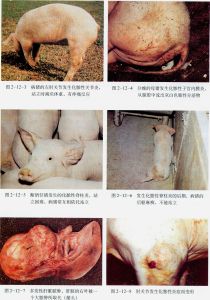

肉芽腫放線菌病暴發,可見在一窩或多窩哺乳仔豬,2~4周齡仔豬突然死亡。發病豬體溫升高(40℃),皮膚發紺、有出血性淤斑。發病豬喘氣,有時伴有震顫或呈划水樣。肢體遠端充血(導致蹄、尾和耳壞死)和關節腫脹。斷奶豬可見厭食、發熱、持續性咳嗽和呼吸困難,肺炎。成年豬暴發此病,死亡率低,可見體溫升高,在皮膚上出現圓形或菱形紅斑,不食,突然死亡。母豬可發生乳房炎、腦膜炎和流產。

病理變化

乳房炎

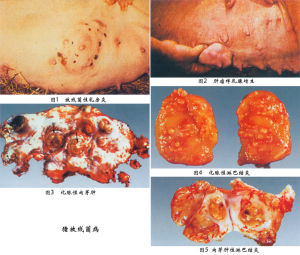

乳房炎最明顯的病理變化是肺臟、心臟、肝臟、脾臟、皮膚和小腸的出血,最嚴重的是肺臟,可見肺小葉壞死和血纖維素蛋白滲出,有化膿性病灶。胸腔和心包膜中血漿和血纖維素性滲出物增多。日齡較大的哺乳仔豬和斷奶仔豬可見胸膜炎、心包炎,在肺臟、肝臟、皮膚、腸系膜淋巴結和腎臟可見到粟粒狀的膿腫。有的豬可見關節炎和心瓣膜炎。在成年豬,皮膚上可見大量圓形、菱形或不規則的病變。

若駒放線桿菌感染豬時,病變主要在受害的器官出現扁豆粒至豌豆粒大小的結節樣物,小結節可聚集成大結節,最後變成膿腫;結節或膿腫內常含有乳白色或乳黃色的膿液,也可在病變部位出現瘺管或潰爛。

診斷鑑別

病豬

病豬依據臨診症狀和肺臟的病理變化,可做出初步診斷,確診需做細菌學檢查與病原分離。

可取肺臟病變組織做成塗片,或取淋巴結做成觸片,經革蘭氏染色或美藍染色、鏡檢。可用血瓊脂平板進行細菌分離培養,觀察菌落的溶血現象。

防治措施

治療

豬放線菌病

豬放線菌病豬群發病後,對病豬進行隔離治療,可用青黴素(300萬IU)、鏈黴素、慶大黴素(40萬~100萬IU/頭豬,每天肌肉注射2次)等進行治療。也可用氨苄青黴素(20mg/kg體重)進行治療20天,或恩諾沙星(10mg/kg體重)治療10天。在飼料中添加鹽酸土黴素(1g/kg體重),飲水中添加多維、葡萄糖,連用7天,有利於發病豬群病情的控制。

預防

豬放線桿菌是一種條件性致病菌,常存在於健康豬的扁桃體和上呼吸道,因此,對本病的預防應加強豬群的飼養管理,飼餵高營養的全價料,搞好豬舍的衛生消毒,防止皮膚、黏膜受損,局部損傷後及時處理與治療,在飼料中定期適當添加抗生素藥物,對預防本病的發生有較好的效果。