居延文化歷史

神奇的居延厚土,神秘的居延文化,在寧靜中等待著國人的發掘與研究。然而,歷史的發展卻又那么不幸。二十世紀初,外國列強首先在這裡進行瘋狂的破壞性盜掘。一時間,居延聖地變成了強盜的樂園。科茲洛夫、斯坦因、蘭登·華爾納、斯文·赫定、貝格曼、普爾熱瓦爾斯基等一批盜竊者,被英國著名學者彼得·霍普科克先生在其所著的《絲綢路上的外國魔鬼》一書中,稱為“騙子”、“強盜”、“考古學上的賊”。

居延文化遺址

居延文化遺址國寶被盜,流失海外,命途多舛。據不完全統計,僅科茲洛夫在黑城盜掘的舉世罕見的西夏文刊本和寫本數千種,其編號達八千號。其中百分之八十為佛經。此外,還有大量的漢文、藏文、回鶻文、突劂文、女真文、蒙古文、敘利亞文書籍和文稿,其它文物不計其數。斯坦因在黑城掠奪的漢文古籍二百三十冊一千五百餘號、西夏文書五十七種、抄本一千一百頁、刻本三百頁以及大量的經卷和雕塑品。貝格斯曼在大灣地灣破城子等漢代烽燧遺址掘得漢代簡牘一萬餘枚這一批批震驚世界的國寶都被動往國外,失散在世界很多國家。據粗略調查,僅藏於俄羅斯聖彼得堡艾爾米塔什國家博物館的黑城出土藝術珍品中,有絹本麻布的佛畫二百件,木版畫十件,雕塑品五十件。最引人注目的是一批表現阿彌陀淨土水月觀音等題材的絹本麻布繪畫作品,可與敦煌同期壁畫作品相媲美。此外,在俄羅斯科學院東方學研究所在聖彼得堡分所、英國的倫敦、印度的新德里、日本的東京、瑞典的斯德哥爾摩、法國的巴黎等國家和地區還有黑城出土的珍貴文物,最讓世人關注的居延漢簡,至今仍為美國國會圖書館的鎮館之寶。由於各種原國,從居延地區流失到國外的大量文物,至今還被束之高閣,沒有公諸於世,使許多研究工作者無緣謀面,也無緣利用。

搶救性發掘

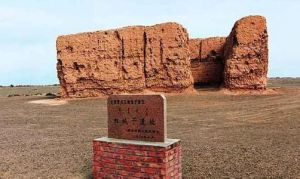

居延文化遺址位於內蒙古阿拉善盟額濟納旗的額濟納河流域.堪稱”在中華民族歷史上留下輝煌篇章的大漠明珠”。目前在遺址區發現了不同時期的城址遺存13座,有屬於新石器時代的彩陶和細石器的遺存,有秦漢以來的長城烽燧和防禦性城址,還有大量不同時期、不同形制的墓葬和宗教寺廟遺址。這些分布相對集中、文化特徵鮮明的文化遺存,涉及了原始文化和有史以來這

居延文化遺址

居延文化遺址一地區的經濟、政治、軍事、農牧業、宗教、語言文字及生態環境等諸多學科領域,有較高的考古和學術研究價值。但是.居延文明現在卻日益面臨著被沙漠吞噬的威脅,大面積的古文化遺存都不同程度地受到了自然力的破壞。也許用不了多久,它將成為第二個樓蘭古國,被埋葬在茫茫的沙海之中。為此.中國社會科學院的專家組成了科考隊.對淹沒在荒漠中的古城遺址進行了搶救性的發掘和考察。中央電視台也派隨行記者對黑河流域的古城遺址進行了全程跟蹤報導有中國特色的非物質文化遺產保護制度亟待建立為深入貫徹《國務院辦公廳關於加強我國非物質文化遺產保護工作的意見》,6月10日一11日.全國非物質文化遺產保護工作會議在北京召開。國務委員陳至立出席會議並強調,要高度重視非物質文化遺產保護工作.堅持“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的方針.圍繞非物質文化遺產代表作名錄體系建設.加快建立有中國特“遺產觀察”欄目主持:楊飛龍156色的非物質文化遺產保護制度。據悉.中國的非物質文化遺產保護工作將由文化部門主管上升為政府主導.由局部、零散、白髮的工作狀態步入全面、規範、有序的軌道.在2005年一2008年普查的基礎上,逐步建立國家和省、市、縣四級非物質遺產代表作名錄體系。

漢代銅箭鏃

額濟納地區歷史悠久,早在新石器時期,就是東西方文化的連線點。先民在這片熱土漁獵農耕,生息繁衍,創造了絢麗多彩的遠古文明。先秦以後這裡先後為北狄、烏孫、月氏、匈奴等民族遊牧之地,早在商周時期,中原文化就融入此地。

漢武帝元狩二年(公元前121年),驃騎將軍霍去病率領萬餘鐵騎逾居延,破匈奴,揚威祁連山,打通了中原直達西域的道路,鞏固了中原王朝的統治。漢武帝太初三年(公元前102年),設居延都尉府,置居延縣官府。此後,漢、晉、西夏、元等王朝先後在這裡設定政權,管理軍地事務。

銅箭鏃

銅箭鏃在古居延遺址上,隨處都可發現散落在地上的銅箭鏃。這種漢代的銅箭鏃呈三棱形,長約一寸,稜角鋒利。特別是等距離的三棱鋒面製作工藝,高超的力學原理運用,使人無不驚奇古代匠人的技術水平之高。遙想當年在這數百平方公里的戰場上,鐵馬金戈,萬箭齊發,無數將士倒在這小小的箭鏃之下。那斑斑銅銹,仿佛在向我們訴說著那一幕幕悲壯的歷史。古代將士拋家別子赴邊關,千里征戰萬里煙,青山處處埋忠骨。

元代青花瓷片

居延遺址方圓數百公里,城池、房屋廢墟有上百處。在城池、房屋的四周,散落著大量的古瓷片,有五代末至北宋初的越窯秘色瓷、邢窯白瓷、鈞窯紫釉瓷、定窯白釉瓷、汝窯天青瓷。特別是元代青花瓷片,是古瓷片中的上乘之品,有龍紋、花草、海浪等圖案,工藝考究,瓷胎細膩,尤其是用從古伊拉克等國進口的材料繪製燒制而成的青花工藝,就是在今天,也無法達到如此高的境界。

居延文化遺址

居延文化遺址宋代景佑二年公元1036年 ,西夏在漢代居延故城西南黑城置“黑山威福軍司”。元滅西夏後,於公元1286年在黑城設“亦集乃路總管府”。先後在這駐兵戍邊,移民屯墾,耕織牧獵,使居延地區進入了新的發展時期。明洪武五年公元1372年 ,大將馮勝引兵西征,在攻取張掖、酒泉之後,攻打黑城,在屢攻不下的情況下便築壩斷水,使守將卜顏鐵木爾獻城投降。明軍在攻占後不久便將其放棄,從此結束了昔日的繁華喧鬧、極盡一時的歷史。20世紀20—30年代,俄國的科茲洛夫、英國的斯坦因、美國的華爾納、印度的貝格曼、瑞典的斯文赫定等諸多考古探險家們紛至沓來,將黑城埋藏的文物基本挖掘殆盡。

居延海

居延海位於內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗北部,形狀狹長彎曲,有如新月,額濟納河匯入湖中,是居延海最主要的補給水源。居延是匈奴語,《水經注》中將其譯為弱水流沙,在漢代時曾稱其為居延澤,魏晉時稱之為西海,唐代起稱之為居延海,現稱天鵝湖。

居延海

居延海居延海的湖面因額濟納河的改道而時有變動,自元代以後分為了亦集乃、哈班哈巴兒、塔剌失三個海子(湖泊),清代以來又分成了東部的蘇泊諾爾(蒙古語,意思是母鹿湖)和西部的嘎順諾爾(蒙古語,意思是苦湖)。兩湖之間相距約35公里,平均水深1.5米,湖面上碧波蕩漾,湖畔蘆葦叢生,湖中生長著鯉魚、鯽魚、大頭魚、草魚等魚類,天鵝、大雁、鶴、水鴨等常來此棲息。

歷史上的居延海水量充足,湖畔是美麗的草原,有著肥沃的土地,豐美的水草,是中國最早的農墾區之一,早在漢代就開始了這裡的農墾歷史。居延海還是穿越巴丹吉林沙漠和大戈壁通往漠北的重要通道,是兵家必爭必守之地。《史記·匈奴列傳》中記載:“(漢)使強弩都尉路博德築城居延澤上。”後又在這裡設郡立縣,南北朝時期柔然占領這裡,隋唐時這裡屬於突厥,宋代時這裡在西夏國的統治之下,是當時西夏政治、經濟、文化中心之一。

在漫漫黃沙中的這片綠洲上,碧水邊,有過許多傳說,也曾發生過許多動人的故事。相傳,西漢的驃騎將軍霍去病、“飛將軍”李廣,進攻匈奴時都曾在居延澤飲馬。據說,在元朝時,義大利人馬可波羅也曾到過居延海。而唐代大詩人王維更是曾於湖畔駐足,並寫下了著名的《塞上作》一詩:“居延城外獵天驕,白草連天野火燒,暮雲空磧時驅馬,秋日平原好射鵰。”

歷史上的居延海

歷史上的居延海,由東、西、北三個湖泊組成。人們早年所說的居延海主要是指西居延海(嘎順諾爾);現在所說的居延海一般指東居延海(蘇泊淖爾),位於阿拉善盟額濟納旗達來呼布鎮東北約40公里的巴丹吉林沙漠北緣,為古弱水的歸宿地。

額濟納河離不開祁連山。每當春季,暖風吹化祁連山上的冰雪,匯成奔騰的河流,衝進巴丹吉林沙漠;雨季到來後,補充水量的雨水進入河流。河水宛如一條晶瑩的飄帶、延展向額濟納旗北端,飄帶盡頭繫著兩顆潔白的“繡球”—嘎順諾爾、蘇泊淖爾,也就是史料記載的弱水流沙“居延澤”--居延海。

居延文化遺址

居延文化遺址居延海地區自遠古以來就是一片碧海雲天、樹木蔥籠的好地方。在中華民族發展史上,特別是在西北少數民族發展史上具有重要地位。自先秦以來,這裡幾度繁榮鼎盛,後幾經戰亂破壞,歷盡滄桑。她以浩水水域,肥沃的土地,富庶的物產和重要的地理位置,養育了歷代生活在這裡的人民,也成為額濟納土爾扈特部落繁衍發展的搖籃。

居延海現狀

。西居延海原有水面近3000平方公里,自1961年乾涸以來,一直被白茫茫的鹼漠和荒沙覆蓋,已成為飛揚沙塵的發源地之一。東居延海解放後乾涸了6次,到1992年徹底乾涸。居延海的乾涸是由額濟納河水量逐年減少所致,由此引發的居延海綠洲萎縮、地區生態環境急劇惡化,引起各級領導的高度重視。近年來,黨中央、國務院十分重視額濟納旗生態環境,為保護居延海綠洲做了大量卓有成效的工作。2002年7月17日,河水首次流入東居延海;2003年9月24日,首次流入乾涸42年的西居延海。隨著連年補水,東居延海在2004年8月20日以來,已連續800多天沒有出現乾涸現象。至此,東居延海水面面積達到38.5平方公里,蓄水量達到4720萬立方米。

居延海

居延海