概述

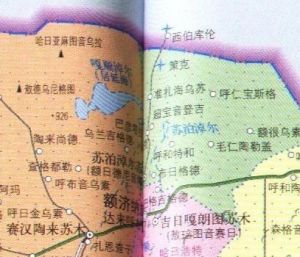

居延海位於內蒙古自治區西部阿拉善盟額濟納旗

居延海位於內蒙古自治區西部阿拉善盟額濟納旗居延海並不是海,而是蒙古人對湖的暱稱。居延海形狀狹長彎曲,有如新月,額濟納河匯入湖中,是居延海最主要的補給水源。額濟納河則是由黑河匯聚形成。西居延海原有水面近3000平方公里,自1961年乾涸以來,一直被白茫茫的鹼漠和荒沙覆蓋,已成為飛揚沙塵的發源地之一。東居延海解放後已乾涸了6次,到1992年徹底乾涸。居延海的乾涸是由額濟納河水量逐年減少所致,由此引發的居延海綠洲萎縮、地區生態環境急劇惡化,引起各級領導的高度重視。近年來,黨中央、國務院十分重視額濟納旗生態環境,為保護居延海綠洲做了大量卓有成效的工作。2002年17日黑河水流入東居延海後,東居延海湖泊的最大水域面積已超過46平方公里,而且繼2003年黑河水調入西居延海後,2006年再次實現西居延海全部過流。2007年,居延海附近的地下水位明顯上升。乾涸十年之久的東居延海終於重現波光粼粼的壯觀景象。

氣候與資源

西居延海,也叫西海、嘎順諾爾、居延澤、苦海等;是內蒙古自治區最大的一個鹽湖;地理坐標:東經100°44′,北緯42°25′。西居延海湖區氣候乾燥,年平均氣溫8.4℃;年降水量36.70mm,年蒸發量3774.40mm,蒸發量是降水量的100倍;相對濕度34%,年日照時數3480小時;經常刮西北風,平均風速3.9m/s,屬於乾燥的大陸性氣候。鹽湖面積260.0km2,湖面海拔820m,湖水面積取決於入湖水量,近年來河水逐年減少,導致湖水面積縮小,水深0.3-1.0m。鹽湖滷水為湖表滷水,礦化度88.0-103.0g/L,水化學類型為硫酸鹽型硫酸鈉亞型。固體鹽類資源主要是石鹽和芒硝。歷史變遷

西居延海(蒙古語:嘎順諾爾)

西居延海(蒙古語:嘎順諾爾)據衛星遙感圖像和考古發現證實,居延海湖面曾達到近3000平方公里。也就是說,居延海鼎盛時期的面積相當於近3個香港那么大。

現在的東居延海和西居延海在漢代並不存在,是在十三、四世紀的元代以後因弱水改道瀦積而成的。

歷史上,由於弱水流量大小的變化,居延海也忽東忽西、忽南忽北變化不斷,使居延海成為一個十分神奇的“游移湖”。

古居延海煙波浩渺,神情幻化,氣勢壯觀。每當夕陽西下,便有紫氣於湖面隱隱生成,裊裊不絕。當年,匈奴的居延部落首領曾率眾在居延海邊供奉祭祀。《張掖縣誌·古蹟篇》中也謂居延海有“流沙仙蹤,以耀其輝”。

相傳,西周末年,道教創始人老子騎著青牛冉冉西遊,到函谷關(今河南靈寶東北)為天水人尹喜寫下了著名的《道德經》之後,便西行千里,沒入流沙。原本要於漠北得道,結果卻在居延海畔成仙。

老子在居延海畔得道雖是傳說,但居延海內魚蝦鮮美,老子在此終老也是完全有可能的。無獨有偶,莊子在夢境中變成蝴蝶後幻化為一縷青煙,成仙升天,據說也是在居延海畔。當然,還有西王母與“遷流沙於居延海”的周穆王在居延海畔的一段動人愛情傳說。

神話雖皆無從考證,但這些故事千百年來都流傳於額濟納綠洲,卻是真的。

中國主要的鹽湖

| 池鹽離不開鹽湖。鹽湖可以定義為湖水礦化度大於35g/L的湖泊。或離子含量近於飽和的湖泊。按主要成分可分為碳酸鹽湖、硫化物湖和氯化物湖。又或者水中含鹽度大於35 000mg/l的湖泊。 中國是個多鹽湖的國家,並有悠久的鹽湖開發歷史,共有鹽湖1500多個。 |