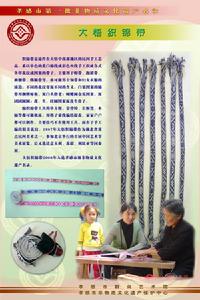

大悟織錦帶簡介

織錦帶是流傳在大悟中南部地區的民間手工藝品。系以單色的藍白棉線或彩色絲線手工織成各式各樣花紋或圖案的帶子。主要用於帽帶、抱裙帶、褲腰帶、綁腿帶等。亦可做男士領帶和婦女衣服的滾邊,不同的花紋寄寓不同的含義。白果圖案的錦帶用捆綁嫁妝,寓白頭偕老;蝴蝶鬧金瓜圖案,寓團團圓圓;蓮、生、桂圓圖案寓連生貴子。

示意圖

示意圖編織錦帶工具簡單方便,靠背椅、長板凳、木桶等都可做工具機,用筷子索線編結提花。家家戶戶都可以製作,主要技巧不在使用工具,而在於手工編出精美花紋。1987年大悟織錦帶作為湖北省重點民間美術之一,參加北京舉行的首屆中國藝術節美術展覽。後又選送義大利、蘇聯、利比亞等國參展。大悟織錦帶2006年入選孝感市級非物質文化遺產名錄。

大悟織錦帶的歷史發展

大悟織錦帶是一種優美的民間美術,其產生、演變和傳播大約經歷了以下四個階段:

1、原生階段

以打賺件為主要特徵。由於大悟的地理環境比較閉塞,直到清朝中葉,即道光、鹹豐年間,大悟一帶才出現以布匹貿易為主的布莊,而且這一帶的布莊為了適應當地落後的生產力和經濟水平,還採取了以物易物這一原始形態的交易形式。當地婦女把家織的棉布賣給布莊,布莊不是給錢,而是給棉花。婦女們把棉花紡線上,織成布,再賣給布莊,布莊再付給婦女們更多的棉花。一個循環下來,可以賺到比原物更多的物件,所以稱之為打賺件。打賺件的線一天要紡十二兩,布莊的布要求:長六丈,寬一尺三,重四斤半,達到這個標準布莊才要。用家紡的棉線織布時,經線的兩端要纏繞在織布機的捲軸上,起固定作用,這一部分是無法織成布的,而且織夠了布莊要求的尺寸,即使還有可以織的經線,也用不著再織了。這么一來,布匹的兩端,常常多出長長的一段經線。婦女們捨不得丟棄,就利用這此經線來織帶子,作捆綁之用。最先織出的帶子是白色的,沒有花紋,只能叫做棉帶,還不能叫做織錦帶。

2、衍生階段

以彩色的花紋為主要特徵。民間巧手在織棉帶時,積累了豐富的經驗,就開始變換花樣,嘗試著用染色的棉線織出有花紋的錦帶。經過不同的人不同的嘗試與交流,逐漸積累了十種基本圖案的織法。這些基本圖案主要有:白果、石榴、魚、萬字、蝴蝶、金瓜、蜜蜂、梅花、蘭花、竹子、菊花等。將基本圖案進行不同的排列組合,就可以織出千變萬化的圖案來。隨著圖案的完美與豐富,織錦帶基本形成,並受到民眾的歡迎與喜愛,廣泛套用於生活的各個領域。藝人們受到啟發,又有意為不同的套用設計不同的寬、窄、長、短和不同的花紋,於是在清朝末葉,即同治、光緒、宣統年間,有了用織錦帶做成的帽帶、褲帶、圍裙帶、帳鉤帶等等。

3、盛行階段

以絲線織成的文字圖案為主要特徵。到了民國年間,機紡的絲線在大悟民間廣泛套用。絲線比棉線細,比錦線勻,而且強度高,光澤好。藝人們就將絲線嵌進棉線,給織錦帶鑲邊,起裝飾作用。有鑲寬邊的,有鑲窄邊的,有鑲單邊的,有鑲雙邊的。經過鑲邊裝飾,織錦帶更為精美,極大地激發了藝人們對絲線的重視。有文化的藝人開始用絲線在織錦帶上織文字,織出的文字主要有:長命富貴、天長地久、福如東海、壽比南山、福祿壽禧、雙喜臨門等。這種有文字的織錦帶更受人們的歡迎,織錦帶也得以盛行起來。

4、蕭條階段

以蒐集、整理、宣傳為主要特徵。解放後,隨著現代工藝品的增多,人們的選擇餘地增大。到了“文革”時期,織錦帶又被當作四舊橫掃,幾乎快要絕跡。到了上世紀80年代,健在的藝人已經不多了。大悟縣文化部門的同志開始蒐集、整理、宣傳這一民間藝術。一些文章先後被《中國民間藝術大辭典》《湖北文化》《文藝指導》《長江中遊民間文化藝術》《孝感地區民眾文化學術論文彙編》《孝感日報》《大悟縣誌》等書籍和報刊選用。1986年,有27件織錦帶作品,作為湖北省重點民間美術之一,列入“湖北民間美術展覽”,在武漢展出。1987年,有16件織錦帶作品,被選送北京參加了第一屆中國藝術節,於9月6日至10月4日在中國美術館展出。1988年,又有9件作品,送往義大利、前蘇聯、利比亞等國家展出,所到之處,均獲好評。

盛行地區

織錦帶盛行在南部地區原陂(黃陂)孝(孝感)北與黃安(今紅安)邊境,流行地域性很強,在這個區域內,錦帶隨著民間習俗產生、發展、流傳和興衰。清同治年間縣誌記載:“民生深山窮谷之中,男耕女織,足胝手胼,自祖父如是,又鄉里如是,食力為安。但得大有年偶增十斛麥,其布交易者日增數十錢,家人父子欣欣然有喜色……”可見山區人民世世代代男耕女織,以布交易為主要經濟來源。

內容

錦帶的圖案花紋寄寓了豐富的內容。姑娘出嫁時,用織有白果圖案的錦帶捆綁嫁妝,寓意親密相連,白頭偕老;蝴蝶鬧金瓜錦帶,寓意團團圓圓;蓮、笙、桂、梓織在一起寓意連生貴子;床上系賬鉤、雲肩系銀鈴的帶子,上面不僅有花還有字。姑娘們將嫁妝帶到婆家,抬嫁妝的人時興搶織錦帶。搶到手表示吉祥如意,沒有搶到的要在當天晚上向新娘討要,沾點喜氣。新娘還要主動送給親友各種織錦帶,以示喜慶、謝意。織錦帶還大量用於帽帶、圍裙帶、抱裙帶、褲腰帶、綁腿帶等生活用品,圖案花紋都很講究。

意義

保護“織錦帶”這項文化遺產,最好的辦法是挖掘和利用,最有效的手段是把此項工藝推向市場,使“織錦帶”這一民間藝術重放異彩,為山區人民增添一條脫貧致富之路。

中國民間美術非物質文化遺產

| 中國民間美術是組成各民族美術傳統的重要因素,為一切美術形式的源泉。新石器時代的彩陶藝術,中國戰國秦漢的石雕、陶俑、畫像磚石,其造型、風格均具鮮明的民間藝術特色;魏晉後,士大夫貴族成為畫壇的主導人,但大量的版畫、年畫、雕塑、壁畫則以民間匠師為主,而流行於普通人民之中的剪紙、刺繡、印染、服裝縫製等更是直接來源於民眾之手,並裝飾、美化、豐富了社會生活,表達了人民民眾的心理、願望、信仰和道德觀念,世代相沿且又不斷創新、發展,成為富於民族鄉土特色的優美藝術形式。 |

| 楊柳青木版年畫| 武強木版年畫| 桃花塢木版年畫| 漳州木版年畫| 楊家埠木版年畫| 高密撲灰年畫| 朱仙鎮木版年畫| 灘頭木版年畫| 佛山木版年畫| 梁平木版年畫| 綿竹木版年畫| 鳳翔木版年畫| 納西族東巴畫| 藏族唐卡| 衡水內畫 | 顧繡| 蘇繡| 湘繡 | 粵繡| 蜀繡| 苗繡 | 水族馬尾繡| 土族盤繡| 挑花| 慶陽香包繡制| 象牙雕刻| 揚州玉雕| 岫巖玉雕| 阜新瑪瑙雕| 夜光杯雕| 金石篆刻| 青田石雕| 曲陽石雕| 壽山石雕| 惠安石雕| 徽州三雕| 臨夏磚雕| 藏族格薩爾彩繪石刻| 潮州木雕| 寧波朱金漆木雕 | 樂清黃楊木雕| 東陽木雕| 漳州木偶頭雕刻| 萍鄉湘東儺面具 | 竹刻 | 泥塑 | 塔爾寺酥油花| 熱貢藝術 | 燈彩 | 嵊州竹編 | 固安焦氏臉譜| 民間美術| 大悟織錦帶 | 武漢剪紙| 黃岡民間繪畫| 民間剪紙| 黃河澄泥硯 | 景德鎮民窯陶瓷美術| 天津風箏魏 |