簡介

漳州木偶頭雕刻

漳州木偶頭雕刻漳州木偶頭雕刻是木偶戲道具製作中的一門特殊技藝,屬於民間工藝美術,主要分布在福建省漳州市、廈門市、泉州市及周邊地區。漳州木偶的整體造型包括頭、四肢、服裝、冠盔等,木偶頭雕刻僅指頭部造型。作為戲曲舞台人物頭像的雕刻,非常注重人物性格特徵的刻畫,誇張的造型、豐富的表情、類型化的處理方式是漳州木偶頭雕刻的普遍特徵。這一雕刻歷來師徒相承,且以家族祖傳的方式為主,一直流傳至今而無中斷。

溯源

漳州木偶頭雕刻

漳州木偶頭雕刻清代,就有稱“鴿司”、“扭司”、“尚司”、“濱潭”、“金鐘”等木偶頭雕刻工藝匠師。清末,也有木偶頭雕刻作坊。較有名的是岳口街的何守忠木偶頭雕刻店,北橋頭(今大同路)徐荃的木偶頭雕刻店。民國17年(1928年),徐年松“天然”木偶頭雕刻工場的木偶頭較著名,是其盛期。當時,龍溪、龍巖一帶多有銷售“天然”木偶頭;“天然”年產200多個木偶頭,單價1~6元不等,產值在1000元上下。

新中國成立後,民間藝人徐年松、許盛芳的木偶作品被美術工藝部門收藏。1959年,徐年松雕刻的生、旦木偶頭,表現揚眉、醉目、微笑、寬額的古代才子和柳眉鳳眼、櫻桃嘴、高髻發的士女形象,選送參加全國工藝美術展覽,受到文化美術界的好評。徐的兒子徐竹初繼承家傳並有所創新,1979年至1989年,其作品在澳大利亞、美國和台灣、香港展出,贏得很高聲譽。徐竹初的木偶頭代表作品珍藏在城區延安北路花園大廈二樓《竹初木偶藝術館》。

藝術特點

漳州木偶頭雕刻製作

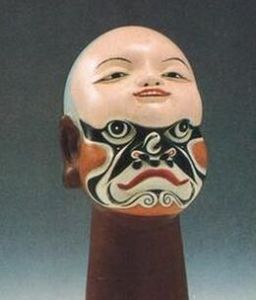

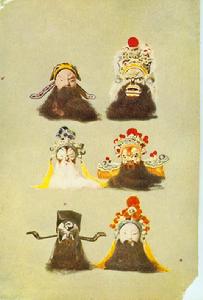

漳州木偶頭雕刻製作漳州木偶造型嚴謹,精雕細刻,彩繪精緻,著色穩重不艷,保留唐宋的繪畫風格,人物性格鮮明,誇張合理,並有地方特色。木偶頭基本造型有生、旦、淨、末、醜,又有神仙、鬼怪、動物,還有傳統名劇的角色例如關公、曹操、《水滸傳》的梁山好漢等,種類繁多。漳州布袋木偶最重要是木偶頭,漳州藝人雕刻木偶頭注重五形(眼、口、鼻、眉、耳)、五骨(眉、頂、顴、額、頦骨)。其中,木偶頭最重要的是木偶臉。臉要講究的是五形三骨,即是兩眼、一嘴、兩鼻孔(五形);眉骨、 骨、下頦骨(三骨)。

形形色色的五官根據角色的外形、性格、身份、經歷和氣質來構思,加上利用造型、線條、色彩來抓著了角色的神髓,木頭人也自然地活了起來。如嘴尖刻薄的媒婆,翹髻角目的老醜,長眉垂目的慈祥老者,嘴厚面肉墜的憨漢。漳州木偶雕刻除刀功外,對原材料樟木的鑑別選擇、塗料的配製都很有講究。雕刻一件作品至少要用兩三天,若要將人物獨特的內心世界通過表情刻畫出來,花費的時間就更多。而世襲的秘制塗料尤為重要。一件作品每種色彩都要塗上數十遍,這樣,木偶保存百年都不會掉色、變形。

作為戲曲舞台人物頭像的雕刻,非常注重人物性格特徵的刻畫,誇張的造型、豐富的表情、類型化的處理方式是漳州木偶頭雕刻的普遍特徵。這一雕刻歷來師徒相承,且以家族祖傳的方式為主,一直流傳至今而無中斷。

代表人物

徐年松

徐年松徐年松

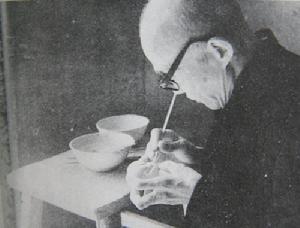

漳州木偶頭雕刻藝人徐年松。其造像偏重寫實,稍帶誇張,生活氣息濃郁。如“白須老生”,臉形多用“國”字型,寫真為主,突出眉骨和下巴,眉毛松長,前額和眉梢的皺紋刻劃細緻,形象生動。“文武生”和“文武旦”為其代表作,其特點是寫實,五官俊秀、容貌豐腴、色調柔和,解剖關係處理得當,比例準確。百餘種頭像,神態各異,各有特色,形成“北派”的藝術風格。

1955年,漳州工藝社成立,徐年松負責培養新一代雕刻藝人。其子徐竹初,曾有三件木偶雕刻作品參加全國少年兒童科技和工藝作品展覽會,評為特等獎。1961年,省文化廳和輕工廳評定徐竹初為木偶頭雕刻藝人。1962年,徐年松進入漳州木偶劇團專職從事木偶設計雕刻,他創作的《閨文旦》、《文武生》被評為全國優秀獎。1964年,獲《木偶舞台設計》特等獎。1987年10月,在香港舉辦徐竹初木偶雕刻藝術展。他還為北京、上海、廣東、四川等地培養一批木偶雕刻人才。

徐年初

徐家是木偶雕刻世家,其祖輩即以雕刻、經營佛像和木偶為生。早在清朝嘉慶年間,先祖徐梓清就開創了徐氏木偶雕刻。現在漳州木偶頭雕刻的代表性傳承人為徐竹初。徐竹初的父親就是徐氏木偶雕刻的第五代傳人。可以說,徐竹初是聽著刻刀在樟木上滑動的聲音長大的。他的竹初藝術被譽為"活的文物"、"東方藝術珍品"、"世界一流藝術"、"中華一絕"、"國家級藝術珍品"。徐竹初說,木偶可以有四大用途:演出工具、玩具、工藝品、藝術收藏。早在20世紀50年代,"竹初木偶雕刻"就名揚海內外了,他的木偶雕刻曾多次作為"國禮"贈送國際友人。

徐年松之子徐竹初

徐年松之子徐竹初徐竹初的木偶俗稱北派木偶,其技法源自北方漢劇的風格模式。徐竹初則創造性的將原有風格結合,強調了木偶戲劇的表情化與性格化,他掌握了中國雕塑優秀傳統的精髓,即“以形寫神”。因此,他在落刀之前,總要細細研究,認真揣摩刻劃人物身世、身份、性格、好惡。一旦思考成熟,就有把握地下刀。他以現實生活中的人物為藍本,以對稱、均衡、對比、調和的藝術法則,使用造型、線條、色彩等藝術語言,運用誇張、變形、強調、減弱、提煉、概括等藝術手段,擬容取心,為對象傳神寫照。

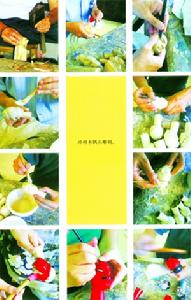

在實踐中,徐竹初逐漸形成一套獨特的木偶雕刻技巧,他認為:木偶頭只有大約10厘米長的“樟兒木”(坯木),雕刻要像繪畫中的“工筆畫”那樣講究精巧細膩,做到纖毫畢現,惟妙惟肖。特別要掌握好“五形三骨”的關係及其變化,五形即兩眼,一嘴、二鼻孔;三骨即眉骨、顴骨、下頜骨。通過五形三骨的適當比例和有機配合,可以塑出各式各樣、千變萬化的藝術形象。他把布袋木偶雕刻表現方法概括為四句話:“五形三骨情之最,雕刻緊抓莫放鬆。臉有千樣各有形,眼鼻口耳變無窮。”徐竹初在實踐中逐漸摸索,對木偶雕刻在繼承的基礎上進行了改良。傳統的木偶由一塊整木頭雕成,是不能活動的,徐竹初的木偶在腦袋裡面設定了機關,把手伸進去輕觸裡面的小木板,木偶的下頜和眉毛眼睛就可以上下活動,比固定的木偶更加傳神而有趣。而他們用最傳統的工藝製作木偶,工序極其複雜,製作一個上乘的木偶需要多道工序,歷時一個月。把樟木刻好以後,需要在外面刷20層泥,保證木頭表面光滑易乾,後需要上40層底色,以保證色彩鮮艷飽滿,富有質感,然後再勾畫眉眼等具體的細節,木偶外面穿的衣服都是用手工縫製的。細緻、誇張的面部表情,再加之能夠活動的眉毛、眼睛、嘴巴和鬍子,大大加強了人物性格的表現。木偶造型《白闊》、《鼠醜》、《封神榜》里的楊任等等,以大膽的想像和超出前人的誇張手法,給人留下深刻的印象,成為徐竹初的代表作品之一。

漳州木偶頭雕刻

漳州木偶頭雕刻在半個多世紀的藝術生涯中,他繼承了祖輩優秀的雕刻手法,並能創新發展,形成自己獨特的風格。他設計的戲曲人物造型多達六百多種,生、旦、淨、末、醜等各行當齊全,其中既有傳統名劇的名角,又有神話傳說中的神仙、魔怪等形象,個個臉譜不同,率真、精緻、優美,神態各異,活龍活現,栩栩如生,生動傳神,富有性格特徵,展現了中華民族優秀的傳統文化藝術魅力,被譽為"東方藝術珍品"。郭沫若先生曾題詞稱讚:“木偶頭神情逼真生動”。著名美術理論家王朝聞先生著文評價說:“看了徐竹初美妙的雕刻藝術,能普遍引起華夏子孫的自豪感”。著名雕塑大師劉開渠讚揚他的作品:“精雕細刻、入木三分”,著名戲劇大師張庚贊他的作品“栩栩如生”,著名戲劇大師翁偶虹題詩讚道:“傀儡登場假勝真,鏤雕妙技巧通神,憑君地母天公手,展現千姿百態人。”

如今,“竹初木偶雕刻”已揚名海內外,他先後為30部集木偶藝術片和電視劇設計並製作木偶造型,作品曾在美國、新加坡、韓國、日本、澳大利亞、德國、法國、瑞典、香港、澳門、台灣等30多個國家和地區巡迴展覽,國家文化部還把100多件作品送到100多個國家巡迴展覽。美國、俄羅斯、英國、德國、瑞典、法國、匈牙利、新加坡、比利時、香港、澳門、台灣等50多個國家和地區的博物館,美術館及中外許多收藏家、名人均有收藏,作品還多次作為國家的珍貴禮品贈送給許多國家首腦和貴賓,在國際上受到高度評價,被稱之為“東方藝術珍品”、“世界一流藝術”、“活的文物”、“中華一絕”、“國家級藝術珍品”,並以擁有作品為榮。

通過對徐竹初傳統木偶雕刻的搶救和保護,使寶貴的文化遺產得以延續並傳授至海內外,使木偶雕刻藝術得到傳承,並促進對台文化交流。漳州徐竹初傳統木偶雕刻是中國木偶雕刻藝術的傑出代表,他以其悠久的歷史,特殊的祖傳工藝,豐富而精美的性格化造型享譽世界,分布在廈、漳、泉以及周邊地區。

傳承意義

漳州木偶頭雕刻

漳州木偶頭雕刻閩南地區的木偶戲有著較為廣泛的社會民眾基礎,木偶頭的造型藝術也因之而獲得了一個深厚的發展基礎。木偶頭雕刻藝術與傳統戲曲之間形成了生死相依的關係。在戲曲演出普遍衰落的形勢下,木偶頭雕刻技藝的傳承也遇到了難題:如果固守戲曲舞台,木偶頭雕刻只能隨戲曲一起走向沉寂;如果離開戲曲舞台,木偶頭雕刻只能成為單純的觀賞品,其傳統技藝中許多活態的文化就會丟失。目前,漳州木偶頭雕刻就面臨著這種境遇,需要有關方面加以關注。

作為一種傳統的民間藝術,漳州的木偶雕刻一直沿襲傳男不傳女的傳承古制。而到了當代,老藝人的後代大多不願學木偶雕刻,因為這項技藝費時費力經濟上卻沒有好的收益,許多老藝人只得改行。這一民族瑰寶因後繼無人正面臨"絕跡"的危險。國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,該遺產經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2007年6月5日,經國家文化部確定,福建省漳州市的徐竹初、徐聰亮為該文化遺產項目代表性傳承人,並被列入第一批國家級非物質文化遺產項目226名代表性傳承人名單。

相關歷史背景

漳州木偶

漳州木偶同類型泉州木偶頭雕刻

木偶頭雕刻主要產於泉州和漳州,以泉州為主。

泉州木偶頭雕刻在明、清之前就已經有較長的歷史,有濃厚的地方特色和藝術風格。泉州木偶戲,多為祭神供鬼而演出

泉州木偶頭雕刻

泉州木偶頭雕刻 江加走(1871~1954年),字長清,泉州市郊花園頭村人。幼家貧,童年隨父江金榜學習木偶頭雕刻,17歲承父業。他在長期的藝術實踐中,吸取前輩和同輩的技藝經驗,深入生活,辛勤創造,使木偶造型由家傳的50餘種發展到280餘種。對髮髻盡力探求,由平髻發展到十餘種式樣。雕刻和粉彩的木偶頭像達萬餘件之多。

江加走通曉傳統人體解剖口訣,對面部形體結構作過精細研究,總結出人物的性格和表情皆從面部的“五形三骨”(即眼、鼻、口、舌、牙,眉骨、顴骨、下頦骨)表現出來,還根據木偶戲人物特點,運用誇張變形的手法,著意刻劃,創作出性格鮮明的典型形象,極富藝術魅力。“媒婆”和“白闊”的刻劃是其極為成功的代表作。“白闊”塑造的是健康而風趣的老者形象,誇張的寬眉骨和大下巴,能張能合的嘴巴,紅潤的臉色,銀絲般的長眉和髯口,體現童顏鶴髮、相貌堂堂的長者之概;而“媒婆”則刻劃出阿諛諂媚的笑眼,善巧辯、能活動的薄唇,乾淨利索的蘇宗髻,太陽穴上貼暈頭膏,構成“三姑六婆”的生動形象。又如“白奸”頭像,運用機械原理,在頭像裝上活眼,頭動眼也動,顯露出猙獰兇狠的眼神,富於表現力,從形象刻劃其內心世界。因有南戲的特點,故稱為“南派”。中華人民共和國成立後,木偶頭這一民間雕刻藝術煥發青春,江加走為新編傳統劇目、現代劇創作了一批新的人物造型,褪去臉譜,並在面部膚色上摻些溫暖色素,使膚色更見紅潤,有生氣,更寫實。

江加走木偶頭雕刻的藝術成就。在國內外許多報刊書籍多有登載,均給以高度評價。中華人民共和國成立前,江加走的木偶頭已風行於東南亞華僑中,被視為珍寶。50年代以來,他的木偶頭常作為國家禮品饋贈外賓。江加走木偶頭曾多次被選送出國展覽,並伴隨泉州木偶劇團出國表演,備受各國藝術家讚賞。他的作品為收藏家所珍視,不惜重金以求購,許多藝術博物館予以收藏。本省博物館對江加走木偶頭更為珍惜,作為文化珍寶大量收藏。江加走被譽為“中國木偶之父”。1958年,上海人民美術出版社編印精裝的《江加走木偶雕刻》大型畫冊,發行國內外。

江加走之子江朝鉉

江加走之子江朝鉉江加走木偶雕刻藝術的傳人、其子江朝鉉,自幼隨父學藝,掌握了從雕刻、粉彩到編髻、埋發的全部技藝,作風格調與其父宛然無異,並有所創新。他創作了數十種新的木偶頭,其中《三打白骨精》劇目中人物性格的刻劃尤其深刻。如把孫悟空塑造成聰明機智、愛憎分明,人格化了的藝術形象。江朝鉉還創作高難度的《封神演義》人物“三頭六臂”的《呂岳》,三個頭都會活動。隨著社會需要,木偶頭也從原來1寸改為2寸;粉彩方面在改進過去純用白色敷彩的基礎上,摻用更多的色彩,使膚色隨人物塑造的要求,更加豐富。並改用“髹飾”代替“蓋蠟”,使之不易褪色、沾污。1979年,江朝鉉被省二輕廳評定為木偶頭雕刻工藝美術師。

1981年,成立以江朝鉉和黃義羅、江碧峰為骨幹的泉州木偶雕刻廠。當年,他們創作的《江加走木偶頭面譜首飾盒》獲全國優秀旅遊紀念品創作獎。1983年,該廠的“江加走木偶頭”和“全身木偶”,分別獲得中國國際旅遊會議旅遊紀念優秀作品獎和中國工藝美術品百花獎優秀創作二等獎。近年來,該廠發展各種式樣的戲劇面譜和泥質頭像、提線玩偶、掌中玩偶,豐富了木偶藝術的品種。

泉州除掌中木偶頭外,還有提線木偶。提線的造像略同於掌中木偶頭,基本形象有36種。中華人民共和國成立初期,雕刻藝人詹梓澤恢復提線木偶生產,並與杖頭木偶結合。但泉州木偶頭仍以掌中木偶頭雕刻為主。

中國民間美術非物質文化遺產

| 中國民間美術是組成各民族美術傳統的重要因素,為一切美術形式的源泉。新石器時代的彩陶藝術,中國戰國秦漢的石雕、陶俑、畫像磚石,其造型、風格均具鮮明的民間藝術特色;魏晉後,士大夫貴族成為畫壇的主導人,但大量的版畫、年畫、雕塑、壁畫則以民間匠師為主,而流行於普通人民之中的剪紙、刺繡、印染、服裝縫製等更是直接來源於民眾之手,並裝飾、美化、豐富了社會生活,表達了人民民眾的心理、願望、信仰和道德觀念,世代相沿且又不斷創新、發展,成為富於民族鄉土特色的優美藝術形式。 |

| 楊柳青木版年畫| 武強木版年畫| 桃花塢木版年畫| 漳州木版年畫| 楊家埠木版年畫| 高密撲灰年畫| 朱仙鎮木版年畫| 灘頭木版年畫| 佛山木版年畫| 梁平木版年畫| 綿竹木版年畫| 鳳翔木版年畫| 納西族東巴畫| 藏族唐卡| 衡水內畫 | 顧繡| 蘇繡| 湘繡 | 粵繡| 蜀繡| 苗繡 | 水族馬尾繡| 土族盤繡| 挑花| 慶陽香包繡制| 象牙雕刻| 揚州玉雕| 岫巖玉雕| 阜新瑪瑙雕| 夜光杯雕| 金石篆刻| 青田石雕| 曲陽石雕| 壽山石雕| 惠安石雕| 徽州三雕| 臨夏磚雕| 藏族格薩爾彩繪石刻| 潮州木雕| 寧波朱金漆木雕 | 樂清黃楊木雕| 東陽木雕| 漳州木偶頭雕刻| 萍鄉湘東儺面具 | 竹刻 | 泥塑 | 塔爾寺酥油花| 熱貢藝術 | 燈彩 | 嵊州竹編 | 固安焦氏臉譜| 民間美術| 大悟織錦帶 | 武漢剪紙| 黃岡民間繪畫| 民間剪紙| 黃河澄泥硯 | 景德鎮民窯陶瓷美術| 天津風箏魏 |