簡介

吉德寺

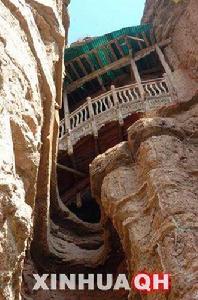

吉德寺吉德寺修築於半山腰,掩身於綠樹叢中,它的身後是高高聳立的紅崖山,寺前有洶湧東流的瑪柯河,周圍散布著錯落有致而又別具風格的幢幢藏家小木樓。在村前的瑪柯河邊有高高回矗立著3棵百年以上的蒼柏,當地的民眾視若神明,神樹周圍擺滿了刻著經文的嘛呢石。

吉德寺

吉德寺吉德寺的寺規很嚴,每到農忙季節,由活佛或者是僧官帶領全體僧人去農田耕作,自食其力,在當地民眾中影響很好。

歷史

吉德寺

吉德寺意義

吉德寺

吉德寺今果洛藏族自治州班瑪縣的吉德寺,是玉樹州境外現存的唯一噶瑪噶舉派寺院,亦始建於明代。該寺位於班前鄉吉德村,由噶瑪米覺悟多傑(公元1507——1554年)倡建,也是果洛地區歷史悠久的寺院之一,現有僧28人,當地松柏蒼翠,農牧兼營,景色秀麗,地靈人傑,著名的第十世噶瑪巴卻英多吉(公元1604——1674年)即降生在該地附近。

省內東部地區的個別寺院在歷史上也曾是噶瑪噶舉派寺院,如今樂都縣曲壇鄉的瞿曇寺,是著名的明代寺院。該寺的開創僧三羅喇嘛,法名桑傑扎西,《明史》作“桑兒加查實”,元至正年間生,明永樂二年卒,今西藏洛扎縣卓壠人,為噶瑪噶舉派僧人。約在明初,三羅喇嘛遊方來青海,曾長住青海湖海心山靜修,故人稱“海喇嘛”,後來稱居樂都南山。明洪武二十二年(公元1389年),因招撫罕東諸衛功,被朱元璋請到京城,尊為上師,封為西寧僧綱司都綱,成為西寧衛的宗教首領。明洪武二十五年(公元1392年),由明王朝撥款,建成瞿曇寺,當初為噶瑪噶舉派寺院,明末格魯派崛起後,改宗格魯派。現全省共有噶瑪噶舉派寺院34座,僧尼共約1729人,其中活佛38人,尼姑63人。除果洛藏族自治州瑪縣的吉德寺,其他寺院均在玉樹藏族自治州。

紅軍遺蹟

吉德寺

吉德寺1936年7月2日,由任弼時、賀龍、關向應等同志率領的從湘鄂川黔根據地長征的紅二、六軍團在四川甘孜地區與紅四方面軍勝利會師。7月5日,根據黨中央的命令,紅二、六軍團和三十二軍組成二方面軍,隨後二、四方面軍編為左、中、右三個縱隊,分別從四川的甘孜、爐霍、綏靖等地出發北上。朱德、張國燾率領的左縱隊二萬五千多人由四川甘孜出發去阿壩。1936年7月2日李先念率領的先遣部隊首先進入唐搖溝(今班瑪縣知欽鄉第三牧委會牧場)地區露宿。12日第六軍十六師、模範師移住魚托寺。17日第六軍其他部隊繼續西行到亞公寺宿營,後進入子母達溝,隨後向阿壩進發。7月26日賀龍率領的二軍到達阿壩與六軍和三十二軍會合。

在班瑪駐紮休整期間,紅軍曾在唐搖溝口山林、吉德寺、班前寺,燈塔寺、扎洛寺、納大村、子母達村等地駐防、籌糧。據史料記載,到達絨玉的第一晚,僅紅二軍團第6師因飢餓疲倦和勞累,就有140多個紅軍指戰員永遠地閉上了眼睛。

吉德寺

吉德寺紅軍還曾在今班瑪縣亞爾堂鄉政府所在地王柔、江日堂鄉亞爾堂村等地宿營,紅軍騎兵在亞爾堂曾與馬匪軍激戰六七個小時。紅軍一部自亞爾堂向久治縣境內的白玉寺挺進時,強渡阿什羌河,與馬步芳軍激戰。勇敢正義的紅軍和殘暴成性的馬匪軍,使民眾看到了正義與邪惡,善良與殘暴兩股力量的殊死搏鬥。

當時的班瑪地區還處於封建農奴制社會階段,廣大勞動人民深受封建農奴社會的壓榨和反動頭人的剝削,過著牛馬不如的悲慘生活。紅軍進入瑪可河林區,當地的藏族民眾都上山躲進了森林。紅軍將士們嚴格執行“三大紀律,八項注意”,以自己的實際行動讓當地民眾了解紅軍。紅軍無糧充飢,就把乾牛皮放在鍋里煮著吃,或揀牛、羊骨熬湯喝,沒有一個戰士去拿寺院的供品或採摘正在開花結莢的豌豆。

為了爭取少數民族的支持,順利通過民族聚居地區,儘快奔赴抗日前線,紅軍認真執行了民族政策:提倡各民族政治經濟一律平等,尊重各少數民族的風俗習慣和宗教信仰自由,嚴格執行紀律。同時為了宣傳政策,堅持多種形式向民眾宣傳黨的民族政策,黨的政治主張,印發了藏文傳單,在石壁上書寫了許多標語。在宣傳過程中紅軍著重向藏族民眾宣傳北上抗日的戰略方針和革命真理。班瑪的藏族民眾第一次從紅軍的口中聽到了“紅軍”、“共產黨”、“革命”、“抗日救國”這樣一些詞語和革命道理。

由於模範地執行了黨的民族政策,由於紅軍的艱苦工作和模範行動,逐漸擴大了紅軍的影響,使廣大牧民民眾了解了黨、了解了紅軍,爭取到了藏族民眾的同情和支持,他們主動為紅軍籌辦糧食和燃料,順利地完成籌糧任務,並通過了班瑪這個少數民族聚居地區,而且也留下了十分動人的軍民互助的感人事跡。

班前鄉仁崗村就有一位在民眾的救護下倖存下來的紅軍戰士。進入班瑪後,他由於年小體弱並負了傷,傷口化膿生蛆,在行軍途中掉了隊。當他趕到亞爾堂鄉阿格昂哇村時,昏倒在一塊地里,被一個名叫唐哇覺巴的僧人發現,背回家中,為小戰士沖洗包紮傷口,把他救活了。以後又讓他學木工手藝,並在當地找了一位藏族婦女建立了家庭。從外表看,他已成為一個純粹的藏族人了。後來,人們都親切地稱他為“環鈞”(即紅軍之意),這也成了他的名字。

瑪可河與四川省只一河之隔,多年來人們把紅軍長征經過,且留下北上抗日宣傳標語的地方一直認為是四川境內。近年來,經有關部門的重視和媒體的報導,人們才逐漸了解紅軍長征也經過了青海。紅軍標語、紅軍橋、紅軍哨所與風光瑰麗的原始天然林一起成為青海省著名的紅色旅遊景點。

寺規

吉德寺

吉德寺入寺須知佛教最講規矩,出家人有“三千威儀,八萬細行”,講究行住坐臥不離法度。那么居士與遊人香客進入道場,又該遵循一些什麼規矩呢?

下面羅列幾條以供參考:1、入寺:入寺之後,不宜中間行,進退俱當順著左臂行走,入得殿堂,帽及手杖等物,不可向香案或佛桌上安放;2、禮拜:大殿中央拜墊是寺主所用,外人不可在上禮拜,宜在兩旁拜墊上禮拜。凡有人在禮拜,不可從他的前頭經過;3、閱經:寺中若有公開閱覽的經書,宜從容翻閱。須先淨手,端身正坐放案上閱讀,不可放置膝上,更不得褻瀆;4、見僧人:凡見僧人,宜合掌稱法師或師傅,向他禮拜時,他若說一拜,不必強行多拜。在殿堂見僧人,宜先禮佛,然後再說頂禮師傅,作禮時亦當面向佛像頂禮;5、法器:寺中磬、木魚、鐘鼓等法器為龍天眼目,不可擅自嬉戲敲打,袈裟、海青等物不可亂動;6、聽經:殿堂若有法師講經,宜隨眾禮拜入座,以恭敬心聽聞。不得向熟人打招呼,不得起坐不定,閒談嬉笑,影響他人。如有事不能聽完,但向法師合掌問訊,肅靜而退;7、用齋:如在寺院用齋,經客堂同意後,聞前椎隨眾徐徐進入齋堂,宜坐於僧眾之下坐或後排,不得語笑喧譁,不得翹腿而坐;8、會客:若需會見在寺院中熟悉的師傅或居士,宜去客堂向知客師秉白,待知客通知後方可與熟人會見交談,不可自作主張進入僧人寮房或客房。

中國寺廟6

| 寺廟--我國的藝術瑰寶庫,它是我國悠久歷史文化的象徵。從廣義上來說,寺廟不僅僅與佛教一家有關。但在佛教中,寺廟就有許多種稱謂:如“寺”,最初並不是指佛教寺廟,從秦代以來通常將官舍稱為寺。在漢代把接待從西方來的高僧居住的地方也稱為寺,從此之後,“寺”便逐漸成為中國佛教建築的專稱。 |