人物生平

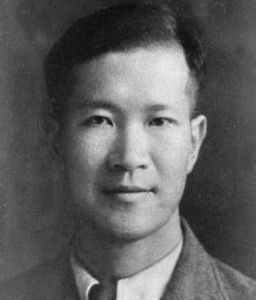

冼星海

冼星海 在冼星海短促的一生中,創作生活約10餘年,共作歌曲數百首(現存250餘首),大合唱4部、歌劇1部、交響曲2部、管弦樂組曲4部、狂想曲1部以及小提琴、鋼琴等器樂獨奏、重奏曲多首。在冼星海的創作中,數量最多、影響最廣的是多種多樣的民眾歌曲。其中有正面表現中國人民的抗日鬥爭、採用號召性、戰鬥性的進行曲形式的《救國軍歌》、《青年進行曲》、 《保衛盧溝橋》和《到敵人後方去》;有具體展示人民戰爭壯美的戰鬥圖景、將抒情性與鼓動性或描繪性與概括性結合在一起的《在太行山上》《游擊軍》和《反攻》;有表現工農民眾的勞動生活、採用特定的勞動音調和節奏寫成的《頂硬上》、《拉犁歌》、《搬夫曲》和《路是我們開》;還有為抗戰中的婦女、兒童寫的《只怕不抵抗》、《祖國的孩子們》和《三八婦女節歌》等等。在這些民眾歌曲中,冼星海根據不同內容,創造具有不同個性特徵的音樂形象,或以具有衝擊力的節奏和挺拔高昂、富於稜角的鏇律,表現激昂慷慨的情緒和威武豪壯的氣勢;或以氣息寬廣的鏇律、舒緩沉著的節奏和抒情含蘊的音調,體現革命人民豐富的內心世界。

冼星海的四部大合唱《生產運動大合唱》、《黃河大合唱》、《九一八大合唱》、《犧盟大合唱》,其中《黃河大合唱》最為出名,也是最重要的和影響最大的一部代表作。

少年經歷

1905年6月13日,冼星海在澳門海邊一個疍民的船上降生了(註:疍民,是對在沿海港灣和內河上從事漁業及水上運輸,並以船為家的水上居民的稱呼)一直到6歲,他基本上都是在澳門長大的。幼年的冼星海也隨著母親在海上漂蕩,在祖父憂傷綿長的簫聲中,在漁民喜憂參半的民謠中,一天天長大。冼星海6歲就輾轉隨母親到了新加坡,進入了新加坡的養正學校,也就是在學校的音樂課開始了音樂之旅。養正學校的區健夫老師,最先賞識冼星海的音樂秉賦,並選他進入學校軍樂隊,讓他開始接觸樂器和音樂訓練。當時的養正校長林耀翔,接受嶺南大學專為華僑子弟返國升學所設的華僑學校校長一職,冼星海正是他親自帶往廣州升學的20名養正學生之一。

為了讓孩子接受更好的教育,1918年,母親黃蘇英想方設法來到廣州,把13歲的冼星海送進了嶺南大學附中的義學學習小提琴,正式開始專業學習音樂。在這裡,母子兩人整整度過了6年。冼星海在學校努力學習,功課一直很好,而最令他著迷的是音樂課,這讓他從小在祖父的簫聲和教堂唱詩班裡獲得的音樂感受有了發展的天地,他參加了義校的唱詩班和管弦樂隊。

進入嶺南大學附中本校後,為了貼補家用,冼星海依靠每天售賣兩個鐘頭的書籍紙筆等物,和加入“嶺南銀行樂隊”這兩件工作,來維持學費和一伙食費。他在樂隊里擔任演奏直簫,後來成了附中管弦樂隊的指揮,被廣州人稱作“洋簫”的單簧管,他也吹得很有韻味,由此,他得到了一個雅號“南國簫手”,連有名的培正中學也請他去做音樂教員和樂隊指揮。

法國求學

1926年春,他賣掉了心愛的小提琴,在朋友的資助下來到北京,考入北京大學音樂傳習所,靠在學校圖書館任助理員維持生活。他師從蕭友梅博士和知名俄籍小提琴教授托諾夫。1928年,冼星海進入上海國立音樂學院,主修小提琴和鋼琴,後因參加學潮被迫退學。

1929年去巴黎勤工儉學,他靠在餐館跑堂、在理髮店做雜役等維持生活,在塞納河畔梧桐樹下幾次暈倒,險些被法國警察送進陳屍所。

冼星海在20歲左右才開始學拉小提琴,被同事們戲謔地稱為“宰雞能手”——拉小提琴像殺雞一樣難聽。後中國留學生馬思聰引見了法國巴黎歌劇院首席小提琴奧別多菲爾和音樂大師加隆。大師們欽佩他的毅力,破例免學費教導他。他根據唐朝詩人杜甫著名的詩篇《茅屋為秋風所破歌》而創作的奏鳴曲《風》,排上了巴黎音樂學院新作品演奏會節目單,並在電台播出,從此有了名氣。

1934年,冼星海考入巴黎音樂學院高級作曲班,學習作曲兼學指揮。他是該班幾十年來的第一個中國考生,由於衣著不夠華麗,險些被法國門警所阻而不得入考場。考試後,主考老師杜卡斯代表全體評審宣布:“我們決定給你榮譽獎,按照學院的傳統規定,你可以自己提出物質方面的要求。”冼星海只說了“飯票”兩個字,就再也說不出話來了。

救亡創作

1935年畢業回國,投入抗戰歌曲創作和救亡音樂活動,創作大量民眾歌曲,並為進步電影《壯志凌雲》《青年進行曲》,話劇《復活》《大雷雨》等作曲。後參加上海救亡演劇二隊,並赴武漢與張曙一起負責救亡歌詠運動。1937年全國抗戰爆發後,他參加上海話劇界戰時演劇二隊,進行抗日文藝宣傳。一次,冼星海參加了上海學聯到郊區救亡宣傳的活動。國民黨當局派保全隊到現場阻止學生,對峙時劍拔弩張。這時,青年詩人塞克把自己寫的一首詩交給冼星海。冼星海懷著滿腔激憤,朗誦了兩遍,倚牆只用了5分鐘就寫出曲譜——“槍口朝外/齊步前進/不傷老百姓/不打自己人/……”這首《救國軍歌》當場在學生中唱響,隨後在場的老百姓甚至連保全隊的士兵也跟著唱,很多人邊唱邊流淚。

延安生活

1938年9月,冼星海接到延安“魯迅藝術學院”全體師生的邀請電報。於是,他高興地對妻子錢韻玲說:“我們到延安去吧。”說走就走,這年11月,兩人攜手離漢去延安。他們在途中結成了伴侶。1938年冬,冼星海放棄優厚待遇,奔赴延安擔任魯迅藝術學院音樂系主任,並在延安“女大”兼課。在魯藝,他負責音樂理論、作曲的主要課程,還教授音樂史及指揮。在延安的一年半,他進入創作的巔峰期,譜寫了《軍民進行曲》、《生產運動大合唱》、《黃河大合唱》、《九·一八大合唱》等作品。在政治上,他追求進步,於1939年6月加入中國共產黨。

詩人光未然作詞的《黃河大合唱》經他譜曲,也成了曠世千古的絕響。1939年5月11日,在延安慶祝魯藝成立周年晚會上,冼星海穿著灰布軍裝和草鞋、打著綁腿指揮《黃河大合唱》,在場的毛澤東和其他中央首長連聲叫好。更有許多人唱著“風在吼,馬在叫”,走向抗日戰爭最前線。

在延安的艱苦條件下,黨中央決定每月給冼星海15元津貼,而當時朱德總司令每月津貼只有5元。另外,魯藝的助教有6元,教員有12元。冼星海每星期能吃兩次肉,兩次大米飯,每餐多加一個湯。這些都體現了黨組織對特殊人才的尊重。

病逝蘇聯

1940年5月,冼星海赴蘇聯,為大型紀錄片 《延安與八路軍》進行後期製作與配樂。臨行前,毛澤東在家中請他吃飯並餞行。1941年6月22日隨著蘇德戰爭爆發,該片製作停頓。他想經新疆回延安,卻因當地軍閥盛世才反共、交通中斷而未成,被迫羈留於哈薩克的阿拉木圖。在供應十分困難的戰時條件下,他相繼完成了《民族解放交響樂》(“第一交響樂”)、《神聖之戰》(“第二交響樂”)、管弦樂組曲《滿江紅》、交響詩《阿曼該爾達》和以中國古詩為題材的獨唱曲。因勞累和營養不良,他的肺病日益嚴重。1945年初,蘇聯有關方面將他送到莫斯科的克里姆林宮醫院接受治療。剛住進醫院,冼星海便開始創作管弦樂《中國狂想曲》。但病魔無情,1945年10月30日病逝於克里姆林宮醫院,年僅40歲。在李立三的奔波下,得到聯共(布)領導人史達林批示,在蘇聯國際救濟總會協助下,冼星海入住莫斯科一家醫院。由於患嚴重血癌,沉疴積疾,醫生回天無力,於1945年10月30日病逝,年僅40歲,李立三夫婦為其料理後事,與蘇方一起為其舉行隆重安葬儀式。致悼詞的是後來為《莫斯科——北京》譜曲的蘇聯著名音樂家穆拉傑利。

冼星海被安葬在莫斯科近郊公墓,骨灰盛放於一灰色大理石小匣,匣子正中鑲著音樂家的一張橢圓形照片,周圍環繞緞制花束,下刻金色俄文:中國作曲家、愛國主義者和共產黨員:黃訓(赴蘇聯後用母姓)。

1945年11月14日,延安各界為冼星海舉行追悼會。

英文名

按照冼星海本人親自簽名承認的英文名是“Sinn Sing Hoi”,以粵語(廣府話)音譯。按照名從主人的原則,社會各界並不應該隨意使用1978年以後才逐步實施的漢語拼音“Xian Xinghai”作為其英文名。廣州市及廣東省廣府地區,在中華民國時期地名、路名皆使用粵語音譯,與今日港澳的做法相同。新加坡及馬來西亞等地依然允許華裔民眾自行選擇英文名的粵語或閩南拼法方案。

家族成員

祖父:冼容添,番禺人祖母:盧氏

外祖父:黃錦村,從事打漁及航海業

父親:冼喜泰,番禺人,從事打漁及航海業,36歲時沉海逝世

母親:黃蘇英,廣東人

岳父:錢亦石(1889—1938)

岳母:王德訓(1891—1985)

夫人:錢韻玲(1914—1994)

女兒:冼妮娜

外孫女:郭敏

音樂作品

單曲為他人創作

| 歌曲名稱(歌曲說明) | 演唱者 | 發行時間 | ||||

| 《運動會歌》 (影片《時勢英雄》) | 田 漢詞 | |||||

| 帆搬夫剛 (影片《王先生到農村去》) | 堅松詞 | |||||

| 《小孤女》 (影片《小孤女》) | 楊小仲詞 | |||||

| 《拉犁歌》 (影片《壯志凌雲》) | 吳水 剛詞 | 1936-12-31 | ||||

| 《夜半歌聲》 (影片《夜半歌聲》) | 宋丹平 | 1937-02-20 | ||||

| 《攝湘夜雨》 (影片《瀟湘夜雨》) | 王次龍詞 | 1937-05-27 | ||||

| 《青年進行曲》 (影片《青年進行曲》) | 田漢詞 | 1907 | ||||

| 《黃海大盜》 (影片《黃海大盜》) | 吳水剛詞 | |||||

| 《江南三月》 (影片《最後一滴血》) | 施誼詞 | |||||

| 《在太行山上》 (影片《風雪太行山》) | 未知 | 1940 |

作品特點

冼星海和妻子錢韻玲

冼星海和妻子錢韻玲 《黃河大合唱》,在抗戰烽火的洗禮下,迅速成長為中華兒女愛國救亡的號角;與此同時,以其所負載的精神力量和民族個性,在海外華人及世界反法西斯戰線中得到了廣泛的認同。而到了和平年代,它猶如一位戰功累累的元勛,繼續馳騁在國內外樂壇,成為中華民族傲人的藝術財富。

《黃河大合唱》一問世,就迅速在中國大地上傳唱,成為抗戰救亡的精神號角。並推動了團結抗日的形勢發展。首演時,樂隊只有兩三把小提琴,二十來件民族樂器,低音弦樂器是用煤油桶製成,打擊樂器有臉盆、大把的勺子放在搪瓷缸子裡搖晃選成效果……這支原始的樂隊烘托著40多位勢血青年放聲高唱,《黃河大合唱》從此傳遍了延安,傳遍了中國,飛向了世界,此起彼伏,迴響不絕,震撼人心,經久不衰。毛主席看了演出後,特別高興,站起來使勁鼓掌,連聲說:“好!好!好!”周總理也為冼星海題詞:“為抗戰發出怒吼,為大眾譜出心聲!”

在冼星海的歌曲創作中抒情性的獨唱歌曲占據著重要的位置,其中大多是為舞台劇和電影所作的插曲。這些作品從各個不同側面,反映了特定的人物在現實生活中的遭遇和內心感受,或傾訴對祖國對人民的熱愛,或抒發投入鬥爭的熱切情感。如:《夜半歌聲》《莫提起》,充滿激情和幻想,唱出了橫遭封建勢力迫害和國土淪喪後的痛切感情與戰鬥呼號;《熱血》和《黃河之戀》都是慷慨悲歌,表達了為自由而戰的堅強意志和 勝利信心;《做棉衣》《江南三月》和《戰時催眠曲》等,則以優美親切、純樸清新的民間音調,抒發了抗戰婦女的愛國深情。

為了表現廣闊的現實生活和使歌曲更具有民族特色,冼星海還探索創造了一些具有新時代特點的歌曲樣式。其中有將抒情性與戰鬥性兩者不同的表現特點有機地結合在一起的歌曲,如《在太行山上》《三八婦女節歌》;有頌揚性的歌曲《讚美新中國》;還有將民間說唱音樂與戰鬥性的民眾歌曲音調相結合的敘事性歌曲,如《梁紅玉》和《打倒汪精衛》等。他很善於發掘歌詞語言的韻律美,在表現主題形象的前提下予以音樂性的發揮。他也很善於運用多種多樣的歌曲演唱形式,如獨唱、齊唱、領唱、合唱和有說有唱等,特別是在民眾歌曲中廣泛運用輪唱和二部合唱的形式,在當時的抗戰歌詠中具有創新的意義,並具有廣泛的影響。此外,他在去蘇聯期間,主要採用中國古典詩詞譜寫的藝術歌曲,在探索新的體裁和民族風格方面也取得了一定成果。

冼星海在音樂創作上的另一重要貢獻,是開創了表現中國人民革命鬥爭並具有民族特點的大合唱創作。所作4部大合唱,在題材、內容的現實性和表現形式的民族化、民眾化方面是相同的,但又根據不同的題材、內容,以不同的藝術手法進行處理,而使各個作品具有不同特色。作於1939年3月的《生產大合唱》,以載歌載舞和戲劇表演相結合的形式,通過“春耕”、“播種與參戰”、“秋收突擊”和“豐收”4個場面,表現解放區人民的生產勞動和抗戰生活,音樂具有民間風味,合唱粗獷質樸,其中的《二月裡來》和《酸棗刺》兩個段落,常被作為獨唱和童聲合唱曲目,流傳至今。為紀念“九一八”事變8周年而作的《九一八大合唱》,是一部敘事性的大合唱,採用交響性和迴旋曲的形式結構,全曲以具有舞蹈特點的音樂主題和悠長深沉的副主題對比貫串和反覆出現,其間插入許多不同性格的段落,表現人民民眾在歡慶勝利時回顧抗戰歷程,激發起抗戰到底的決心;其中的女聲獨唱與合唱段落《九一八子夜歌》,運用了戲曲、說唱音樂中的板式變化手法,具有戲劇性效果。《九一八大合唱》和《生產大合唱》的樂隊伴奏,在對民族打擊樂器和中國音樂風格的節奏的運用上很有特色。作於1940年3月的《犧盟大合唱》,是為山西犧牲救國同盟會的抗日決死隊寫作的一部民眾歌曲聯唱形式的大合唱,包括齊唱、獨唱、輪唱、合唱等6個段落,音樂具有鮮明的地方色彩。

作品賞析

《黃河大合唱》有五個版本。一個是“延安版本”,是冼星海在延安用簡譜寫的。因為當時延安條件非常艱苦,要組成一個真正的管弦樂隊是不可能的。當時只有幾把小提琴,剩下的就是二胡、三弦、笛子、吉他、口琴之類的樂器,大多數人都不能識五線譜,所以就用簡譜。第二個版本是“蘇聯版本”、是冼星海在前蘇聯重新配器的一個版本,在主鏇律及聲部上也作了一些調整。第三個版本是“上海樂團版本”,就是李煥之1987年根據冼星海的“蘇聯版本”為上海樂團改編的一個版本。第四個版本是“中央樂團版本”是1975年嚴良堃等人根據冼星海的延安版本重新配器的版本。這個版本影響最大,傳播最廣。今天,大家能聽到的就是這個版本。第五個版本是鋼琴伴奏版本。這個版本是由瞿維來編訂的,主要是為演出方便而改編的。《黃河大合唱》作為一部“大合唱”。所謂“大合唱”就是“康塔塔”(contata),是歐洲巴羅克時期重要的聲樂體裁。“康塔塔”雖然不具有歌劇那么完整的故事情節,但戲劇性還是存在的。《黃河大合唱》作為一部中國的“康塔塔”,也具有這種戲劇性。《黃河大合唱》一共八個樂章,每一章節,都是通過朗誦和樂隊為背景串聯起來。雖然每個樂章在從表現形式、藝術形象、思想內容都各有側重或有所不同,但是整個作品貫穿著一個主題思想,這就是“抗日救亡”,同時也歌頌了偉大的中華民族和中國人民。

後世紀念

1985年6月13日我國發行《J111 冼星海誕生八十周年》,紀念冼星海先生。 2017年6月13日,在全民族抗戰爆發80周年之際,上海立信會計金融學院松江校區昭信堂內,冼星海半身塑像正式揭幕,以紀念人民音樂家冼星海同志誕辰112周年。人格品質

冼星海的人生經歷可謂豐富而艱苦。在短暫的40年生命歷程中,他經歷了從一個普通貧苦船工的子弟,到音樂家,再到無產階級革命家的轉變。冼星海之所以能夠達到人生較高的境界,與他自身的經歷、能力、思想境界追求以及自身的品格、作風等有直接的關係。冼星海的人格品質,概括起來有以下幾方面:

(一)剛毅堅韌,自強不息。這是冼星海人格品質中最突出的特質。冼星海生活的年代,正是中華民族內憂外患、積弱積貧的年代,國家民族的不幸使每箇中國家庭的生活更加艱難。冼星海從小父親早亡,只依靠母親做零工養家度日,這正是上個世紀國中國千百萬家庭生活的縮影。但冼星海沒有因為家貧缺衣少食而放棄對理想的追求,他從小就養成了吃苦耐勞的生活習慣,養成了剛毅堅韌、自強不息的品質。所以,他能在糧食不足、營養不良、抱病的情況下,自我激勵,寫出了舉世聞名的《黃河大合唱》。

(二)志存高遠。做人要胸懷大志,這是中國傳統文化理念中非常重要的組成部分。兩千多年前孔子就教育其弟子做“修身以敬”、“修己以安人”、“修己以安百姓”之人。明代理學家張栻認為,理想的道德人格應該能“傳道濟民”。這些古訓,激勵著一代又一代貧寒出身的子弟去執著地追求理想,並成為國家棟樑之才。這種理想道德人格在冼星海身上也得到了極好體現,冼星海雖然出身貧寒,但志存高遠,他的人生理想是創作出中國的交響樂,使中國成為世界音樂強國。為了實現人生理想,他隻身到法國勤工儉學,生活艱苦,以至於幾度餓昏過去,但卻義無反顧,並最終考入巴黎音樂學院,為理想的實現邁出了堅實的一步。

(三)求真務實。冼星海求真務實的作風最主要體現在他的治學作風上:一是他對中國大眾文化的現實需要方向上的正確判斷和把握,開創了中國大眾的革命音樂的創作道路;二是他探索出了中西結合的有鮮明民族特色、為人民所能接受的民族音樂創作之路。從1935到1940年的5年間,冼星海寫出了幾百首抗戰歌曲,為民族解放運動注入了強大的精神動力。作曲家的作品要讓人民接受就必須採用人民熟悉的音樂語言,冼星海深入挖掘民族音樂語言,他的作品具有鮮明的民族特色,為人民大眾所接受和喜愛。

人生風波

“南國簫手早聞名,文化名都苦追尋。救國軍歌感肺腑,黃河合唱盪激情。高亢戰歌發怒吼,大眾救亡譜呼聲。嶄新音樂拓歷史,領袖題詞慰生平。”

現實啟示

(一)現實需要冼星海式的人格品質。當今社會仍然需要冼星海式的人格品質。剛毅堅韌,自強不息的意志品質是一個人生存與發展的內在動力,志向高遠、以民族大義為重的崇高思想境界、求真務實的作風則是成就大業必須的品質。這些優秀的人格品質,也是當今社會主義核心價值體系的重要內涵,體現了個人與社會在願望、要求、理想、需要、利益等價值利益追求上的高度的協調統一。

(二)要大力弘揚和傳承中華民族優秀的傳統文化。當前,在構建社會主義核心價值體系過程中,我們必須重新認識中華民族優秀歷史文化的價值,更加自覺地加以傳承和弘揚。當前,弘揚和傳承中華民族優秀文化傳統必須有明確的目標和可行的措施。第一,要以喚醒民眾的人格尊嚴意識、弘揚仁德品質為目標。第二,要探索在社會教育、學校教育和親職教育中傳承中國優秀傳統文化的方式方法。其中,汲取歷史人物的人格品質中的優秀文化基因並加以傳承和發展應該是可行的措施之一。

人物評價

冼星海

冼星海 冼星海既是一位偉大的音樂家,也是為中國抗戰事業做出重大貢獻的無產階級革命家。他的音樂作品不僅在民族抗戰時期廣為傳唱,成為喚醒民族覺醒意識的號角,而且在他去世後的60多年裡仍然受到人民大眾的喜愛。從冼星海的生平事跡透視其人格品質,並對其人格品質生成的歷史文化基因與現實土壤進行分析,對於當今我們在構建社會主義核心價值體系、建設中華民族共有精神家園過程中弘揚中華民族優秀的文化傳統和人文精神,會有很好的借鑑意義。2009年9月14日,他被評為100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範之一。

冼星海從巴黎音樂學院學成回國成了名人。國民黨想利用他寫頌歌,唯利是圖的商人也重金收買讓他寫“桃花窩裡美人多”之類的商業歌曲,他都不為之所動。他精心為進步電影《復活》、 《雷雨》、《大日出》、《夜半歌聲》配曲,而且為了抗日救亡不要任何報酬。

為他題詞“為人民的音樂家冼星海致哀”。(毛澤東題詞)1999年11月,哈薩克斯坦共和國阿拉木圖市的弗拉基米爾大街被命名為冼星海大街。江澤民主席訪哈時還到冼星海當年的故居憑弔,表達了中國人民對這位音樂家的永久懷念。

冼星海(1905—1945)是中國近現代音樂史上繼聶耳之後又一位偉大的人民音樂家,他堅持並發展了從聶耳開始的革命音樂傳統,以更廣闊的題材、體裁和更豐富的藝術手法,深刻地反映了中國人民革命和民族解放的偉大現實,創造了一系列具有強烈的時代精神、鮮明的民族風格和富有獨創性的音樂作品,在人民民眾中產生了廣泛而久遠的影響。

“偉大的藝術作品之所以偉大,正因為他們是所以人都能理解的”,冼星海的作品即是這樣的。(托爾斯泰在《論藝術》中評價)

他的指揮非常新鮮,特別是唱詞中的“起來!起來!起來!……”,第一個“起來”用左手向前一揮,第二個“起來”右手一揮,到了第三個“起來”兩個手一齊向上揮,並跟著向前跨了一大步,非常富有煽動力,把在場的觀眾的情緒全都激發起來了。(嚴良方評價)

人物名言

“我有我的人格、良心,不是錢能買的。我的音樂,要獻給祖國,獻給勞動人民大眾,為挽救民族危機服務。”——冼星海

“每個人在他生活中都經歷過不幸和痛苦。有些人在苦難中只想到自己,他就悲觀、消極,發出絕望的哀號;有些人在苦難中還想到別人,想到集體,想到祖先和子孫,想到祖國和全人類,他就得到樂觀和自信。”——冼星海

“中華民族的解放勝利,就是要每一個國民貢獻他純潔的愛國之心。”——冼星海

新中國成立以來“雙百”人物

為推動民眾性 愛國主義教育活動深入開展,迎接新中國成立60周年,經中央批准,中央宣傳部、 中央組織部、 中央統戰部、 中央文獻研究室、 中央黨史研究室、 民政部、 人力資源社會保障部、 全國總工會、共青團中央、 全國婦聯、解放軍總政治部等11個部門聯合組織開展評選“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範人物和100位新中國成立以來感動中國人物”活動。在投票評選的基礎上,經過有關部門審核、組委會評審組專家投票等程式,最終評選出100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範人物和100位新中國成立以來感動中國人物。此名單由全國“雙百”評選活動組委會2009年9月10公布。

| 100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範人物名單(按姓氏筆畫排序): |

| 八女投江 | 于化虎 | 小葉丹 | 馬本齋 | 馬立訓 | 方誌敏 | 毛澤民 | 毛澤覃 | 王爾琢 | 王盡美 | 王克勤 | 王若飛 | 鄧萍 | 鄧中夏 | 鄧恩銘 | 韋拔群 | 馮平 | 盧德銘 | 葉挺 | 葉成煥 | 左權 | 白求恩 | 任常倫 | 關向應 | 劉老莊連 | 劉伯堅 | 劉志丹 | 劉胡蘭 | 吉鴻昌 | 向警予 | 尋淮洲 | 戎冠秀 | 朱瑞 | 江上青 | 江竹筠 | 許繼慎 | 阮嘯仙 | 何叔衡 | 佟麟閣 | 吳運鐸 | 吳煥先 | 張太雷 | 張自忠 | 張學良 | 張思德 | 曠繼勛 | 李白 | 李林 | 李大釗 | 李公朴 | 李兆麟 | 李碩勛 | 楊殷 | 楊子榮 | 楊開慧 | 楊虎城 | 楊靖宇 | 楊闇公 | 肖楚女 | 蘇兆征 | 鄒韜奮 | 陳延年 | 陳樹湘 | 陳嘉庚 | 陳潭秋 | 冼星海 | 周文雍和陳鐵軍夫婦 | 周逸群 | 明德英 |林祥謙 | 羅亦農 | 羅忠毅 | 羅炳輝 | 鄭律成 | 惲代英 | 段德昌 | 賀英 | 趙一曼 | 趙世炎 | 趙尚志 | 趙博生 | 趙登禹 | 聞一多 | 埃德加·斯諾 |夏明翰 | 格里戈里·庫里申科 | 狼牙山五壯士 |聶耳 | 郭俊卿 | 錢壯飛 | 黃公略 | 彭湃 | 彭雪楓 | 董存瑞 | 董振堂 | 謝子長 |魯迅 | 蔡和森 | 戴安瀾 | 瞿秋白 |

| 100位新中國成立以來感動中國人物名單(按姓氏筆畫排序): |

| 丁曉兵 | 馬萬水 | 馬永順 | 馬恆昌 | 馬海德 | 中國女排五連冠群體 | 孔祥瑞 | 孔繁森 | 文花枝 | 方永剛 | 方紅霄 | 毛岸英 | 王傑 | 王選 | 王瑛 | 王樂義 | 王有德 | 王啟民 | 王進喜 | 王順友 | 鄧平壽 | 鄧建軍 | 鄧稼先 | 叢飛 | 包起帆 | 史光柱 | 史來賀 | 葉欣 | 甘遠志 | 申紀蘭 | 白芳禮 | 任長霞 | 劉文學 | 劉英俊 | 華羅庚 | 向秀麗 | 廷·巴特爾 | 許振超 | 達吾提·阿西木 | 邢燕子 | 吳大觀 | 吳仁寶 | 吳天祥 | 吳金印 | 吳登雲 | 宋魚水 | 張華 | 張雲泉 | 張秉貴 | 張海迪 | 時傳祥 | 李四光 | 李春燕 | 李桂林和陸建芬夫婦 | 李素芝 | 李夢桃 | 李登海 | 楊利偉 | 楊懷遠 | 楊根思 | 蘇寧 | 谷文昌 | 邰麗華 | 邱少雲 | 邱光華 | 邱娥國 | 陳景潤 | 麥賢得 | 孟泰 | 孟二冬 | 林浩 | 林巧稚 | 林秀貞 | 歐陽海 | 羅映珍 | 羅健夫 | 羅盛教 | 草原英雄小姐妹 | 趙夢桃 | 鍾南山 | 唐山十三農民 | 容國團 | 徐虎 | 秦文貴 | 袁隆平 | 錢學森 | 常香玉 | 黃繼光 | 彭加木 | 焦裕祿 | 蔣築英 | 謝延信 | 韓素雲 | 竇鐵成 | 賴寧 | 雷鋒 | 譚彥 | 譚千秋 | 譚竹青 | 樊錦詩 |