原文

《飲酒》

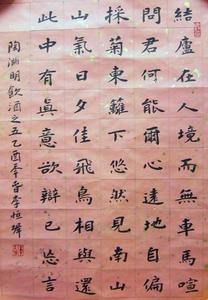

《飲酒》結廬在人境,而無車馬喧。

問君何能爾,心遠地自偏。

採菊東籬下,悠然見南山。

山氣日夕佳,飛鳥相與還。

此中有真意,欲辯已忘言。

譯文

《飲酒》

《飲酒》我家建在眾人聚居繁華道,可從沒有煩神應酬車馬喧鬧。

要問我怎能如此超凡灑脫,心靈避離塵俗自然幽靜遠邈。

東牆下採擷清菊心情徜徉,猛然抬頭喜見南山勝景絕妙。

暮色中縷縷彩霧縈繞升騰,結隊的鳥兒迴翔遠山的懷抱。

南山仰止啊,這有人生的真義,我該怎樣表達內中深奧!

注釋

《飲酒》

《飲酒》2.[人境]人世間。

3.「問君」二句:設為問答之辭,意謂思想遠離塵世,雖處喧囂之境也如同住在偏僻之地。君:陶淵明自謂。

4.[何能爾]為什麼能夠這樣。爾,如此、這樣。

5.「山氣」二句:意謂傍晚山色秀麗,飛鳥結伴而還。

6.「此中」二句:意思是:這裡面蘊藏著人生的真正意義,想要辨明,卻忘了怎樣用語言表達。此中,此時此地的情境,指山中景象,也指隱逸生活。

7.[見]通常讀作xiàn,但有時也被人讀作jiàn。(學術界仍無確切定論,但大部分學者認為xiàn更好,仿佛南山出現在眼前。如:風吹草低見牛羊。)

8.[悠然]自得的樣子。

9.[南山]泛指山峰。一說指柴桑(今江西九江)以南的廬山。

10.[日夕]傍晚。

11.[相與還]相伴而歸。

12.[欲辨已忘言]想要辨識卻不知怎樣表達。辨,辨識。

13.[無車馬喧]沒有車馬的喧鬧聲。指沒有世俗的交往。

14.[心遠地自偏]意思是:只要心高志遠,自然覺得住的地方僻靜了。

15.[佳]美好。

16.[山氣]指山中景象、氣息。

17.[真意]指人生的真正意義。

18.[言]名詞作動詞,用言語表達。

賞析一

《飲酒》

《飲酒》在陶淵明之前,封建時代知識分子在人生認識上,似乎還是屈原所樹立的那種忠君愛民,以死報國的人生道在陶淵明之前,封建時代知識分子在人生認識上,似乎還是屈原所樹立的那種忠君愛民,以死報國的人生道路占據著統治地位,而陶淵明卻把出仕從政看作是為了生存或某種虛幻的名利而使自己的心神(精神)為形體所役使:"既自以心為役使,奚惆悵而獨悲?“發出了”寓形宇內復幾時!曷不委心任去留,胡為乎遑遑欲何之"的斷喝,並且身體力行地歸耕于田園。這樣,陶淵明就為屈原之後的中國古代知識分子另闢新徑,提供了一種新的人生追求,一條新的人生道路。屈、陶一進一退,一仕一隱,可以說是

奠定了中國知識分子人生觀的兩種基本模式。以後,無論是王維、白居易式的亦官亦隱,還是蘇東坡那種仕隱矛盾,進退合一的雙重心理,都是從屈、陶的兩種基本模式中變化而來的,這一點,貫穿於整個封建時代。陶詩的意義則與這種思想密切相關。首先,田園生活為他提供了新的審美客體:“懷良辰以孤往,或植杖而耕耔。登東皋以舒嘯,臨清流而賦詩”(以上均引自《歸去來兮辭》)。從而開創了田園詩派;其次,與田園題材及其人生的追求相契合,平淡自然成為了他的美學追求,這一點,使他在“儷采於百句之偶,爭價於一字之奇”的”采儷競繁“的六朝時代,卓然獨立,開啟了唐宋“清水出芙蓉,天然去雕飾”之先河,成為下一個時代的先驅者。

此詩典型地反映了上述特點。

《飲酒》

《飲酒》試看起首四句:“結廬在人境,而無車馬喧。問君何能爾?心遠地自偏”,何等平淡,何等自然,似乎是詩人不經意地在與你談話,然而,那內涵、那滋味卻又是相當豐富的。首先,它蘊涵著詩人對田園生活深深的喜愛。"結廬在人境",而又能不受車馬之喧的侵擾,這裡滿含著詩人對人境之喧鬧、官場仕途的厭惡和對安靜田園之讚美;其次,詩人對“結廬在人境,而無車馬喧”這一矛盾狀況所作的解答,是“心遠地自偏”,這裡面包含著兩層意思,一是只要“心遠”,就自會去尋求偏遠之地,從而達到無車馬之喧的境界;再是只要"心遠",無論地之實際上的偏遠與否,都會達到心靈的寧靜,這與佛教思想特別是禪宗境界已很相似。

《飲酒》

《飲酒》詩人採菊東籬,有如傾聽著大自然美妙的音響,觀賞著大自然美妙的畫面,那裡一定有著清清的泉水,奏著莊嚴的天籟,那菊花一定散發著醉人的芳香,使詩人陶然欲醉,意與境會妙不可言。悠然之間,詩人舉首展望,遠遠的廬山映入了眼帘,這時,詩人才發現,天色已是傍晚,一層淡淡的暮靄籠罩著遠處的山景,使它更具綽約朦朧之美,在這絕美的日夕山色之中,飛鳥們結伴而歸了:"山氣日夕佳,飛鳥相與還"。"佳"字好,它恰如其分地透露處了詩人對"山色日夕"的感覺和體會,發人聯想到那傍晚的山色;"飛鳥"二字,既是眼前之實景,為這平淡的畫面增添了一點動感,同時,它又使人感到具有某種象徵意味,使人感到它既是客體之物象,有時詩人主觀之自我。它是"雲無心而出岫,鳥倦飛而知還"的那隻倦於車馬之喧而皈依山林的飛鳥吧!

結句"此中有真意,欲辨已忘言",由實化虛,以虛涵實,妙極!就其思想來說,當源於莊子:"辯者也,有不辯也,大辯不言"(《莊子·齊物論》);"言者所以在意也,得意而忘言"(《莊子·外物》)。詩人說自己從大自然里得到了許多啟示,領會到人生之真諦,但又感到無法用言語表達,當然,也無須用言語表達。詩人由"欲辯"而達"忘言",這也是一種新的人生境界吧!就藝術而言,它涵蓋了更多的,更豐富的、無法用語言表達的內容,各中滋味,就留給讀者自己品味了。

賞析二

《飲酒》

《飲酒》人活在世上,總要找到生命的價值,否則人就會處在焦慮和不安之中。而社會總是有一套公認的價值標準,多數人便以此為安身立命的依據。拿陶淵明的時代來說,權力、地位、名譽,就是主要的價值尺度。但陶淵明通過自己的經歷,已經深深地懂得:要得到這一切,必須費盡心機去鑽營、去爭奪,裝腔作勢,吹牛拍馬,察言觀色,翻雲覆雨,都是少不了的。在這裡沒有什麼尊嚴可說。他既然心甘情願從官場中退出來,就必須對社會公認的價值尺度加以否定,並給自己的生命存在找到新的解釋。

這詩前四句就是表現一種避世的態度,也就是對權位、名利的否定。開頭說,自己的住所雖然建造在人來人往的環境中,卻聽不到車馬的喧鬧。所謂“車馬喧”是指有地位的人家門庭若市的情景。陶淵明說來也是貴族後代,但他跟那些沉浮於俗世中的人們卻沒有什麼來往,門前冷寂得很。這便有些奇怪,所以下句自問:你怎么能做到這樣?而後就歸結到這四句的核心——“心遠地自偏”。精神上已經對這爭名奪利的世界採取疏遠、超脫、漠然的態度,所住的地方自然會變得僻靜。“心遠”是對社會生活軌道的脫離,必然導致與奔逐於這一軌道上的人群的脫離。

那么,排斥了社會的價值尺度,人從什麼地方建立生存的基點呢?這就牽涉到陶淵明的哲學思想。這種哲學可以叫作“自然哲學”,它一方面強調自耕自食、儉樸寡慾的生活方式,另一方面重視人和自然的統一與和諧。在陶淵明看來,人不僅是在社會、在人與人的關係中存在,而且,甚至更重要的是,每一個個體生命作為獨立的精神主體,都是面對著整個自然和宇宙而存在的。從本源上說,人的生命是自然的一部分,只是由於人們把自己從自然中分離出來,在虛幻的、毫無真實價值的權位、名利中競爭、追逐不已,生命才充滿了一得一失喜憂無常的焦慮與矛盾。因而,完美的生命,只能在歸復自然中求得。

這些道理,如果直接寫在詩里,就變成論文了;真正的詩,是要通過形象來表現的。所以接著四句,作者還是寫人物活動和自然景觀,而把哲理寄寓在形象之中。詩中寫到,自己在庭園中隨意地採摘菊花,無意中抬起頭來,目光恰與南山(廬山)相會。“悠然見南山”,這“悠然”既是人的清淡而閒適的狀態,也是山的靜穆而自在的情味,似乎在那一瞬間,有一種共同的鏇律從人心和山峰中同時發出,融合成一支輕盈的樂曲。所見的南山,飄繞著一層若有若無的嵐氣,在夕陽的照耀下,顯出不可名狀的美,而成群的鳥兒,正結伴向山中飛回。這就是自然的平靜與完美,它不會像世俗中的人那樣焦慮不安,那樣拚命追求生命以外的東西。詩人好象完全融化在自然之中了,生命在那一刻達到了完美的境界。

《飲酒》

《飲酒》陶淵明的詩,大多在字面上寫得很淺,好象很容易懂;內蘊卻很深,需要反覆體會。對於少年人來說,有許多東西恐怕要等生活經歷豐富了以後才能真正懂得。

開頭四句,以具體的生活體驗,用一問一答的形式,揭示出一種具有普遍意義的、很有理趣的生活現象——“心遠地自偏”。“採菊”四句,即由“心遠地自偏”生出,言東籬採菊,在無意中偶然得見南山,於是目注心搖,又為南山傍晚時出現的絢麗景色所吸引。結廬人境,而採菊東籬;身在東籬,而又神馳南山,全篇主旨總在顯示“心遠”二字。最後兩句所說的“真意”在此,“忘言”亦在此。所謂“真意”,其實就是這種“心運”所帶來的任真自得的生活意趣;所謂“忘言”,就是在陶淵明看來,世間總有那么一些趨炎附勢,同流合污的人是無法體驗到這種生活理趣的!

賞析三

《飲酒》

《飲酒》陶淵明是東晉開國元勛陶侃的後代。只是到了他這一代,這個家族已經衰落了。他也斷斷續續做了一陣官,無奈靠山不硬,脾氣卻分外高傲,玩不來官場中鑽營取巧的一套,終於回家鄉當隱士去了。《飲酒》詩一組二十首,就是歸隱之初寫的,大抵表述醉中的樂趣和對人生的感想。本篇是其中最有名的一首。

人活在世上,總要找到生命的價值,否則人就會處在焦慮和不安之中。而社會總是有一套公認的價值標準,多數人便以此為安身立命的依據。拿陶淵明的時代來說,權力、地位、名譽,就是主要的價值尺度。但陶淵明通過自己的經歷,已經深深地懂得:要得到這一切,必須費盡心機去鑽營、去爭奪,裝腔作勢,吹牛拍馬,察言觀色,翻雲覆雨,都是少不了的。在這裡沒有什麼尊嚴可說。他既然心甘情願從官場中退出來,就必須對社會公認的價值尺度加以否定,並給自己的生命存在找到新的解釋。

這詩前四句就是表現一種避世的態度,也就是對權位、名利的否定。開頭說,自己的住所雖然建造在人來人往的環境中,卻聽不到車馬的喧鬧。所謂“車馬喧”是指有地位的人家門庭若市的情景。陶淵明說來也是貴族後代,但他跟那些沉浮於俗世中的人們卻沒有什麼來往,門前冷寂得很。這便有些奇怪,所以下句自問:你怎么能做到這樣?而後就歸結到這四句的核心——“心遠地自偏”。精神上已經對這爭名奪利的世界採取疏遠、超脫、漠然的態度,所住的地方自然會變得僻靜。“心遠”是對社會生活軌道的脫離,必然導致與奔逐於這一軌道上的人群的脫離。

那么,排斥了社會的價值尺度,人從什麼地方建立生存的基點呢?這就牽涉到陶淵明的哲學思想。這種哲學可以叫作“自然哲學”,它一方面強調自耕自食、儉樸寡慾的生活方式,另一方面重視人和自然的統一與和諧。在陶淵明看來,人不僅是在社會、在人與人的關係中存在,而且,甚至更重要的是,每一個個體生命作為獨立的精神主體,都是面對著整個自然和宇宙而存在的。從本源上說,人的生命是自然的一部分,只是由於人們把自己從自然中分離出來,在虛幻的、毫無真實價值的權位、名利中競爭、追逐不已,生命才充滿了一得一失喜憂無常的焦慮與矛盾。因而,完美的生命,只能在歸復自然中求得。

《飲酒》

《飲酒》最後二句,是全詩的總結:在這裡可以領悟到生命的真諦,可是想要把它說出來,卻已經找不到合適的語言來表達。實際的意思,是說人與自然的和諧,根本上是生命的感受,邏輯的語言不足以表現它的微妙與整體性。

陶淵明的詩,大多在字面上寫得很淺,好像很容易懂;內蘊卻很深,需要反覆體會。對於少年人來說,有許多東西恐怕要等生活經歷豐富了以後才能真正懂得。

賞析四

《飲酒》

《飲酒》《結廬在人境》一詩,是陶淵明詩歌意象的頂峰。在這首詩中,“本我”擺脫了“超我”的糾纏,澄明無礙地存在於詩歌意象中。“結廬在人境,而無車馬喧。問君何能爾?心遠地自偏”,這種“遠”與“靜”的境界是“本我”戰勝“超我”後才可能出現的。“心遠”並不僅僅是因為“地偏”,最關鍵的恐怕還是陶氏在心靈上的真正忘世,倘若心為物役,塵根未了,則即使身處“無車馬喧”的偏地,也仍然會為凡事俗情所羈絆,像唐朝王維輩那樣像模像樣地隱居終南,但他心裡圖的依然是那條加官晉爵的捷徑。在王維身上,“本我”僅僅是追求“超我”的一種手段。而陶淵明則完全不同,他的“超我”已然被排斥在心靈之外,“本我”即生命的本真已呈現出一種完完全全的展開狀態。這個時候,不管形體在田園還是在鬧市,“心遠地自偏”,這種澄明無礙、自由自在的心靈使萬物都展現出寧靜悠遠的情韻。

《飲酒》

《飲酒》前四句,詩人擺脫“超我”從世俗回歸自然;中間四句,詩人又以一種超脫虛靜的心態,真切地體念著生命的本真狀態;到了最後兩句,詩人則更似乎進入了一種神情恍惚、虛無縹緲的仙幻之境。“此中有真意,欲辯已忘言”,所謂的“真意”即是對回歸生命本真的體念與感受。這種體念與感受想要說但說不出來。古人說得好,“得意必忘言”,已然得了“真意”的陶氏,合情合理地“忘言”,絕不是故作高深,只是這種感受確實只可意會,不可言傳。

這首詩中無酒,詩人卻將其歸入飲酒二十首,且成為其中冠冕,原因就在於其意象的捕捉與構成具有直覺無意識的酒神精神的特點。誠如古人所說:“這首詩意象構成中景與意會,全在一偶然無心上。‘採菊’二句,俱偶爾之興味,東籬有菊,偶然采之,……而南山之見,亦是偶爾湊趣。山且無意而見,菊豈有意而采,……山中飛鳥,為日夕而歸,……但其歸也,適值吾見南山之時,……此亦偶湊之趣也。……其一點‘真意’,乃千聖不傳之秘,即道書千卷,佛經完萬葉,猶不能盡厥蘊,故但以‘欲辯已忘言’五字喝斷‘此中有真意’之間。雖然,固已言之矣,不曰‘採菊東籬’云乎?”“偶爾之興味”,即審美的直覺無意識狀態。從此狀態中蛻化而出的詩歌意象,才能獲得“境在寰中,神遊象外”的悠遠不盡的意味。這偶然無心的情與景會,正是詩人生命自我敞亮之時其空明無礙的本真之境的無意識投射。這裡,相與歸還的鳥兒和悅欣慰,它們沒有了彷徨,沒有了迷茫,也沒有了離群之悲傷。它們投射著詩人擺脫“超我”的孤獨迷惘後,精神獲得巨大的歸屬和依託感,從而呈現出自由而寧靜歡暢的心情。

對生命本真狀態的真心體念是這首詩真意之所在,也是《飲酒》詩及陶淵明詩歌的終極目標。

作者介紹

陶淵明賞菊

陶淵明賞菊陶淵明在柴桑的農村里度過少年時代,“少無適俗韻,性本愛丘山”(《歸園田居》其一),“少年罕人事,游好在六經”(《飲酒》其十六),便是那時生活的寫照。他常說因家貧而不得不出仕謀生,這固然是實情,但也不能排除一般士人具有的那種想要建功立業的動機。“猛志逸四海,騫翮思遠翥”(《雜詩》其五)就透露了這一訊息。陶淵明29歲曾任江州祭酒,不久即辭職。後來江州召為主簿,他未就任。

晉安帝隆安二年(398),陶淵明到江陵,入荊州刺史兼江州刺史桓玄幕。當時桓玄掌握著長江中上游的軍政大權,野心勃勃圖謀篡晉。陶淵明便又產生了歸隱的想法,在隆安五年(401)所寫的《辛丑歲七月赴假還江陵夜行塗口》中說:“詩書敦素好,林園無世情。如何舍此去,遙遙至西荊!”這年冬因母孟氏卒,便回尋陽居喪了。此後政局發生了急劇的變化,安帝元興元年(402),桓玄以討尚書令司馬元顯為名,舉兵東下攻入京師。元興二年(403)桓玄篡位,改國號曰楚。元興三年(404)劉裕起兵討伐桓玄,入建康,任鎮軍將軍,掌握了國家大權,給晉王朝帶來一線希望。於是陶淵明又出任鎮軍將軍劉裕的參軍,在赴任途中寫了《始作鎮軍參軍經曲阿作》。他的心情矛盾,一方面覺得時機到來了,希望有所作為:“時來苟冥會,婉轡憩通衢。”另一方面又眷戀著田園的生活:“聊且憑化遷,終返班生廬。”這時劉裕正集中力量討伐桓玄及其殘餘勢力,陶淵明在劉裕幕中恐難有所作為。到了第二年即安帝義熙元年(405),他便改任建威將軍江州刺史劉敬宣的參軍。這年八月又請求改任彭澤縣令,在官八十餘日,十一月就辭官歸隱了。這次辭去縣令的直接原因,據《宋書》本傳記載:“郡遣督郵至,縣吏白:‘應束帶見之。’潛嘆曰:‘我不能為五斗米折腰向鄉里小人!’即日解印綬去職。”而他辭官時所作的《歸去來兮辭》說出了更深刻的原因:“歸去來兮,請息交以絕游,世與我而相違,復駕言兮焉求!”陶淵明徹底覺悟到世俗與自己崇尚自然的本性是相違背的,他不能改變本性以適應世俗,再加上對政局的失望,於是堅決地辭官隱居了。

《飲酒》

《飲酒》“託身已得所,千載不相違”(《飲酒》其四)。這固然是他真實的感受,但也可以視為他堅定自己決心的一種方法。在後期他並非沒有再度出仕的機會,但是他拒絕了。晉朝末年曾征他為著作佐郎,不就。劉裕篡晉建立宋朝,他更厭倦了政治,在《述酒》詩里隱晦地表達了他對此事的想法。到了晚年他貧病交加,

“江州刺史檀道濟往候之,偃臥瘠餒有日矣。道濟謂曰:‘賢者處世,天下無道則隱,有道則至。今子生文明之世,奈何自苦如此?’對曰:‘潛也何敢望賢,志不及也。’道濟饋以粱肉,麾而去之。”(蕭統《陶淵明傳》)宋文帝元嘉四年去世前寫了一篇《自祭文》,文章最後說:“人生實難,死如之何?嗚呼哀哉!”

這成為他的絕筆。死後,朋友們給他以諡號曰“靖節先生”。他的好友顏延之為他寫了誄文,這篇誄文是研究陶淵明的重要資料。《宋書》、《晉書》、《南史》都有他的傳記。

藝術特色

《飲酒》

《飲酒》2.高遠拔俗、天然渾成的藝術境界。陶淵明的詩歌意象看似平淡無奇,然卻創造了高遠拔俗的藝術境界。其詩的主旨在於寫意,在於表達自己的心志、情趣和人生體悟,而寫景、敘事只是為意造境。陶詩的許多作品達到了物我合—、主客融合的渾然天成的藝術境界,做到情、景、理的交融統一。

3.天然本色、精練傳神的語言。陶淵明的詩歌不尚藻飾,不事雕琢,而是慣用樸素自然的語言和疏淡的筆法精練地勾勒出生動的形象,傳達出深厚的意蘊,達到了寫意傳神的藝術效果。他善於提煉日常生活口語入詩,沾染著濃厚的生活氣息,也常用比喻、象徵、寄託等手法,即使使用典故也是俗語化。

《飲酒二十首》

《飲酒》

《飲酒》那一年秋天,陶淵明總是悶悶不樂。他早就看透,東晉的氣數已盡,劉裕篡位只是遲早的事,他整天為這件事悲傷鬱悒。只要東晉存在,曾祖父陶侃的功績就光輝燦爛,照耀家邦。一旦東晉滅亡,就一筆勾銷了。他又想一切都在發展變化,興衰榮辱也在不斷地交替更換。大到一個國家,小到一個家庭,莫不如此。為這些事煩惱也沒有用,還是多喝點酒,好好睡一覺吧。陶淵明只要弄到酒,沒有一個晚上不喝他個一醉方休。他認識到,人生在世像閃電一樣,稍縱即逝,就應該坦蕩從容,無憂無慮地度過。也許靠著飲酒,我陶淵明就能青史留名。

醉酒之後反而詩興大發,胡亂扯出一張紙,書寫感慨,等到第二天清醒後,再修改潤色。寫好的詩稿越積越厚,讓老朋友幫忙整理抄錄。一共得到20首詩,陶淵明把這一組詩題為《飲酒二十首》序言是:餘閒居寡歡,兼比夜已長,偶有名酒,無夕不飲。顧影獨盡,忽然復醉。既醉之後,輒題數句自娛;紙墨遂多,辭無詮次,聊命故人書之,以為歡笑爾。

《飲酒》

《飲酒》棲棲失群鳥,日暮猶獨飛。

徘徊無定止,夜夜聲轉悲。

厲響思清遠,去來何依依;

因值孤生松,斂翮遙來歸。

勁風無榮木,此蔭獨不衰;

託身已得所,千載不相違。

這首詩以失群鳥依孤獨松,比喻自己隱居守志,終身得所。一隻惶惶不安的失群鳥,日暮還在徘徊獨飛。沒找到合適的棲息之處。夜晚叫聲悲切,依依戀戀,不肯遠去。因遇孤生松,收斂翅歸依。寒冷的勁風使萬木凋謝,而松樹獨不衰。我像這隻飛鳥一樣,總算找到歸所,千載不相違。

其二

結廬在人境,而無車馬喧。

問君何能爾?心遠地自偏。

採菊東籬下,悠然見南山;

山氣日夕佳,飛鳥相與還。

此中有真意,欲辨己忘言。

(注:教材上大多為第五首)

這首詩寫自己心與世俗遠離,所以身在塵世,而心能感受超塵絕俗的真趣。自己雖構屋居住人間,但沒有世俗車馬往來的喧鬧。這是因為自己的心遠離塵俗,所以即使身居鬧市,也如同在偏遠的地方一樣,不受干擾。蘇軾說:“因採菊而見山,境與意會,此句最有妙處”。這兩句是說無意中偶見南山,從南山勝境和悠然自得的心情,與自己隱居的生活中,感受到真意妙趣。日落時分,山景尤佳,飛鳥相伴而還。萬物各順其自然,這裡有很深的奧妙,欲辨而忘其言不能辨。

其三

行止千萬端,誰知非與是;

是非苟相形,雷同共譽毀。

三季多此事,達士似不爾。

咄咄俗中愚,且當從黃綺。

三季是指夏、商、周三個朝代。這首詩是說三代以來,人們是非不分,只是順應時勢隨聲附和。作者要與世俗背馳,要追隨秦時夏黃公,綺里季等在商山隱居的四隱士,避世隱居。世上人們的行為有千萬種,誰知怎么叫是,怎么叫非?有些人只簡單粗略的從事情表面看是非,就隨著別人表示讚譽或詆毀。夏商周三代以來,這種事情很多,但豁達之士有自己的主見,不隨聲附和。世俗中愚妄之輩咄咄逼人,但自己不能雷同,決計歸隱。

《飲酒》

《飲酒》秋菊有佳色,浥露掇其英。

泛此忘憂物,遠我遺世情。

一觴雖獨盡,杯盡壺自傾。

日入群動息,歸鳥趨林鳴。

嘯傲東軒下,復得此生。

這首詩寫作者飲酒食菊,遠離世情。世情既遠,就可以怡然自得。秋天是菊花最佳的時候。帶著露水,採菊浸酒而飲,菊香和酒香融為一體,極佳。屈原《離騷》中說:“朝食木蘭之墜露兮,夕餐秋菊之落英”。因為菊為傲霜之品,所以食菊能修身自潔。飲此忘憂之酒,使感情更加超凡脫俗。雖說是對菊獨酌,但興致很高,飲之不足。太陽落山,群動皆息,飛鳥歸林。我在東窗下長嘯一聲,且舒懷。

其五

青松在東園,眾草沒其姿;

凝霜殄異類,卓然見高枝。

連林人不覺,獨樹眾乃奇。

提壺掛寒柯,遠望時復為。

吾生夢幻間,何事紲塵羈!

有些樹木,比松樹高,遮掩了松樹的雄姿。但寒冬到來,萬木凋零,只有松樹更加鬱鬱蔥蔥。作者要學習松樹的風格,為人品格要堅貞,要高尚。青松在東園,雜樹沒其姿。等到嚴霜降,眾樹凋零,唯見青松卓然挺立。當松樹很多連成林時,這種品質不被人看重。孤松挺拔,人才稱奇。獨自飲酒,時復遠望。想到自己這一生,好像在夢幻里。人生豈能被塵俗的羈絆拘牽!

《飲酒》

《飲酒》清晨聞扣門,倒裳往自開。

問子為誰與?田父有好懷。

壺漿遠見候,疑我與時乖。

“繿縷茅檐下,未足為高棲。

一世皆尚同,願君汩其泥”。

“深感父老言,稟氣寡所諧。

紆轡誠可學,違己詎非迷!

且共歡此飲,吾駕不可回!”

這首詩假託田父與自己的問答,來表示終身歸隱的堅決態度,以答覆那些好心勸他出仕的人。清晨聞見扣門聲,沒等穿好衣裳就跑著去開,原來是好心的老農,提著酒,打遠來問候我,勸慰我,懷疑我的所作所為不和時宜,違背世俗。田父說:“破衣茅屋,不是高棲之地,整個社會都崇尚同流合污,希望你也能隨波逐流。屈原在《楚辭•漁父》中說:‘世人皆濁,何不汩其泥而揚其波?’”詩人回答田父說:“深感父老好心相勸,但自己的天性很少能與人和諧一致。重返仕途誠然是可以學的,但違背自己的本性去做,豈非糊塗!暫且一起歡飲吧,我的車駕不可能返回。歸隱的決心已定,再說也沒用。”

其七

有客常同止,取捨邈異境。

一士常獨醉,一夫終年醒。

醒醉還相笑,發言各不領。

規規一何愚,兀傲差若穎。

寄言酣中客,日沒燭當秉。

這首詩把醉者醒者加以比較,認為醒者拘與世俗之見,顯得愚鈍可憐;醉者能勘破虛偽,倒見出他的清醒。說明世事昏昏,不堪聞問,只好用沉飲迷醉,以示憤慨。有二客雖同一居處,但取捨態度完全不同。一客常獨醉,一客終年醒。兩個人互相譏笑,對方講的話,誰也聽不進去。醒者小心拘謹是多么愚鈍,醉者頹然狂放倒比較聰慧。邱嘉穗《東山草堂陶詩箋》說:“醒非真醒而實愚。醉非真醉而實穎”。告訴那些醉酒的人,日落後應該秉燭夜飲。

《飲酒》陶淵明

《飲酒》陶淵明少年罕人事,游好在六經。

行行向不惑,淹留遂無成。

竟抱固窮節,饑寒飽所更。

弊廬交悲風,荒草沒前庭。

披褐守長夜,晨雞不肯鳴。

孟公不在茲,終以翳吾情。

作者感嘆自己少年好六經,有濟世之志,而世道艱險,淹留無成。乃安道守貧,隱居躬耕,甘歷饑寒之苦,而又孤獨沒有知己。少年時很少與外界人事交往,所好者是儒家六經。現在已經年歲高了,但學業停滯事業無成。自己抱著“君子固窮”的節操隱居田園,歷盡饑寒之苦。悲風襲擊破屋,前庭長滿荒草。因為饑寒不能入睡,所以披衣起來,坐待天明。偏偏晨雞不肯報曉,夜顯更長。現在已經沒有能理解自己的知己,所以我的所作所為,終將受到掩蔽而無法表白。詩中的孟公,是東漢劉龔的字。據《高土傳》記載,東漢張仲蔚隱居不仕,“常據窮素,所處蓬蒿沒人,閉門養生,不治榮名,時人莫識,唯劉龔知之。”

其九

幽蘭生前庭,含熏待清風。

清風脫然至,見別蕭艾中。

行行失故路,任道或能通。

覺悟當念還,鳥盡廢良弓。

作者用幽蘭待清風以顯其清香,比喻自己懷才待機。然而仕途險惡,鳥盡弓藏,所以只好隱居以芳香自守。生長在前庭的幽蘭,飽含芳香,等待清風吹來。因為清風才能把它的芳香吹到遠方,以別蒿艾。我現在好像失去方向,不認舊路。我想隱居田園,順其自然,路子就能走通。我覺悟到歸田隱居是對的,因飛鳥已盡,良弓該收藏了。

《飲酒》

《飲酒》子云性嗜酒,家貧無由得。

時賴好事人,載醪祛所惑。

觴來為之盡,是諮無不塞。

有時不肯言,豈不在伐國。

仁者用其心,何嘗失顯默。

這首詩作者借西漢末年揚雄表達自己的志向。揚雄字子云。王莽篡漢時,那些巧言善辨之士,歌頌王莽稱帝是天意,因而都得到封賞。揚雄不肯趨炎附勢,因而沒有封侯。揚雄生來好酒,家貧不能常得,只能依靠那些喜好追求古事的人,帶著酒肴向他請教釋惑,才能有酒喝。他有酒就飲盡,有疑難問題都能解答。當然,你問他攻伐別國的計謀,他不肯說。因為仁者考慮問題鄭重認真,當言則言,不當言則不言。

其十一

故人賞我趣,挈壺相與至。

班荊坐松下,數斟已復醉。

父老雜亂言,觴酌失行次。

不覺知有我,安知物為貴。

悠悠迷所留,酒中有深味!

陶淵明過著寧靜的鄉居生活。這一天,他邀請友人松下坐飲。故人賞我趣,挈壺相與至。喝酒沒有桌凳可憑,只好鋪荊於地,賓主圍坐。沒有絲竹音樂,只能聽風吹松葉,只能聽父老雜亂言。此情此景,酒不醉人人自醉。在醉意朦朧中,自我意識消失了,詩人進入物我兩忘的境界,使人看到醉態可掬的詩人形象。詩人最後說:有些人迷戀於虛榮名利,而我則知“酒中有深味”。魏晉以來,名士崇尚自然,嗜酒如命,他們所追求的是與自然冥合的境界,只有通過飲酒,才能達到這種境界。酒之深味便在於此。

其十二

積善雲有報,夷叔在西山。

善惡苟不應,何事立空言。

九十行帶索,饑寒況當年。

不賴固窮節,百世當誰傳。

詩人一下筆,就一針見血地揭露了一個矛盾現象:人們都說善有善報,惡有惡報,事實上可謂至善之人的伯夷、叔齊餓死在西山(首陽山)。伯夷、叔齊是商朝孤竹君的兩個兒子,父親死後,他們互讓君位。周滅商後,他們恥食周粟,隱於首陽山,採薇而食,終被餓死。詩人緊接著義正嚴詞地提出,既然不是善有善報,惡有惡報,為什麼古聖先賢要講那樣的空話呢?詩人又舉出榮啟期的事跡,證明善有善報之類的說教是空話。榮啟期是一個安貧樂賤的人,是封建社會的一位善人。孔子說榮啟期:“善乎,能自寬者也。”但這位善人九十歲還是以鹿皮為衣裳,以繩索為衣帶,過著饑寒生活,像他青壯年時一樣。但是伯夷、叔齊也好,榮啟期也好,他們生前沒有得到善報,死後名聲卻流傳後世。他們所以能名聲傳世,依賴的就是固守貧困的節操。陶淵明本人正是這樣一位固守窮節的貧士。

《飲酒》

《飲酒》顏生稱為仁,榮公言有道。

屢空不蕕年,長飢至於老。

雖留身後名,一生亦枯槁。

死去何所知,稱心固為好。

客養千金軀,臨化消其寶。

裸葬何足惡,人當解意表。

孔子的弟子顏回,可謂仁者也。然而他29歲,頭髮盡白,早死。榮啟期也是有名的好人,但九十歲還過著饑寒生活。他們雖留下身後美名,但死後何所知。人生在世,有些人厚自養身,把身軀看得千金一樣貴重,但臨終時,再寶貴的身軀,也得消滅。西漢楊王孫於病危時,囑其子裸葬,要以身親土。人當解其真意。這首詩的前八句說名不足貴,後四句說身不足惜,都是憤世之言。陶淵明寫《飲酒二十首》詩時,酒喝得不少,家中也經常斷酒喝。當他寫成十九首詩時,家裡的酒罈酒罐又空了好幾天。就在這個時候,一天清晨突然聽見有人敲門。陶淵明披上衣裳,打開門一看,原來是鄰居李老漢,抱著一個酒罈,站在門外。李老漢說:“我們家大清早剛釀成的酒,我想讓你嘗個鮮,就趕緊給你送來了!”陶淵明一看送酒來了,高興得手舞足蹈地說:“我幾天不吃飯不覺餓,可是這幾天沒喝酒,簡直渴得要死!”“我還不知道你!”李老漢說,“就算渴死了,也要當酒鬼”。兩個人朗朗地笑起來。

進到屋裡,陶淵明急不可待地倒出一海碗酒,淺黃色的酒液散發著迷人的酒香,叫人垂涎三尺。因為是剛釀成的酒,沒有經過濾,酒面上漂浮著一些酒糟,像一些白螞蟻。陶淵明去找漉酒巾,找了半天也沒找到。一撓頭,想起頭上纏的葛巾,蒙在一隻空碗上,把另一碗渾酒倒在葛巾上。他撣了撣葛巾上的酒糟,重新把葛巾圍到頭上,頭上的葛巾也飄逸著迷人的酒香,這股酒香,通過鼻子,一直鑽到陶淵明的肺腑里。“這是個好法子”,陶淵明得意地說,“又過濾了酒,又能戴在頭上聞香”。陶淵明舉起那碗濾清的酒一飲而盡,頓時覺得兩眼發亮,兩掖生風,每一個毛孔都透氣,每一個細胞都快活。

陶淵明喝足李老漢送來的酒,寫成了《飲酒二十首》的最後一首詩。

《飲酒》

《飲酒》羲農去我久,舉世少復真。

汲汲魯中叟,彌縫使其淳。

鳳鳥雖不至,禮樂暫得新。

洙泗輟微響,漂流逮狂秦。

詩書復何罪,一朝成灰塵。

區區諸老翁,為事誠殷勤。

如何絕世下,六籍無一親?

終日馳車走,不見所問津?

若復不快飲,恐負頭上巾。

但恨多謬誤,君當恕醉人。

陶淵明是以飲酒為題材,大量創作酒詩的第一人。他的詩,可謂篇篇有酒,寄酒為跡。伏羲、神農是傳說“三皇”中兩位最古老的帝王,已經離我們很久遠了,世上已經罕見那樣純真的人。只有那個一生勤奮奔走的孔子,還想把四分五裂的東周社會彌補復原,讓民風世俗再回到那個淳樸的時代。孔子的奔走努力雖然沒有達到天下大治,他所期待的鳳鳥雖然沒有飛來,但經他整理研究,殷周以來的詩書禮樂,總算由殘缺不全而恢復一新。可是,自孔子在洙水、泗水之間設壇施教的事業停止以後,他的微言大義就再也聽不見了。世風江河日下,以致出現了那個瘋狂的秦始皇,焚書坑儒,把詩書燒成灰。

好在西漢初還有伏生等幾個老儒生,傳授六經的工作勤勤懇懇。可是為什麼隔世之後,六經就沒人愛好和親近了呢?如今有些人也像孔子那樣成天在外馳車奔走,可是沒有人前來禮賢問津。最後突然轉到飲酒上,在這樣令人絕望的世風下,我還能說什麼,做什麼?只好痛痛快快地飲酒,才對得起頭上戴的過濾酒的葛巾。陶淵明飲酒詩寫了二十首,這是最後的一首。這組詩是借酒後直言,談出自己對歷史、對現實、對生活的感想和看法。因為是酒後直言,所以難免有謬誤之處。“但恨多謬誤,君當恕醉人。”

少無適俗韻,性本愛丘山。

誤落塵網中,一去三十年。

羈鳥戀舊林,池魚思故淵。

開荒南野際,守拙歸田園。

方宅十餘畝,草屋八九間。

榆柳蔭後椋,桃李羅堂前。

曖曖遠人村,依依墟里煙。

狗吠深巷中,雞鳴桑樹顛。

戶庭無塵雜,虛室有餘閒。

久在樊籠里,復得返自然。

《飲酒》

《飲酒》陶淵明的《歸園田居》之一,這是一首著名的田園詩,是作者辭官回鄉後的次年寫下的。詩的開篇說,年輕時就沒有適應世俗的性格,生來就喜愛大自然的風物。“誤落塵網中”,很有些自責追悔的意味。以“塵網”比官場,見出詩人對污濁官場的鄙夷和厭惡。“羈鳥”、“池魚”都是失去自由的動物,陶淵明用來自喻,表明他正像鳥戀歸林、魚思故淵一樣地思戀美好的大自然,回到自然,也即重獲自由。那么生計如何維持呢?“開荒南野際”就可以彌補以前的過失,得以“守拙歸園田”了。

接下來描述恬淡自然、清靜安謐的田園風光。雖然陶淵明從小生活在廬山腳下,這裡的丘山、村落原本十分熟悉,但這次是掙脫官場羈絆,從樊籠塵網中永遠回到自由天地,所以有一種特殊的喜悅之情和清新之感。他後顧前瞻,遠眺近觀,方宅、草屋、榆柳、桃李、村落、炊煙,以至深巷狗吠、桑顛雞鳴、無不是田園實景,又無一不構成詩人胸中的真趣。“暖暖”,遠景模糊;“依依”,輕煙裊裊。在這沖淡靜謐之中,加幾聲雞鳴狗吠,越發點染出鄉居生活的寧靜幽閒。

結尾四句由寫景而寫心,“虛室”與“戶庭”對應,既指空閒寂靜的居室,又指詩人悠然常閒的心境。結尾兩句“久在樊籠里,復得返自然”回應了詩的開頭。這裡顯示的人格,即非別墅隱士,又非田野農夫。罷官歸隱的士大夫有優越的物質生活,鋤禾田間的農夫缺乏陶淵明的精神生活,所以陶淵明是真正能領略自然之趣、真正能從躬耕勞作中獲得心靈安適的詩人和哲人。“返自然”是這首詩的中心題旨。它是詩人人生理想,也是這組田園詩的主鏇律。