詩詞正文

《少年行》

《少年行》【其一】

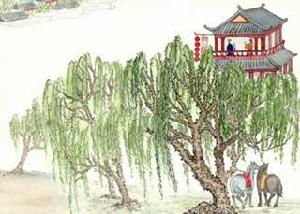

新豐美酒斗十,鹹陽遊俠多少。

相逢意氣為君飲,系馬高樓垂柳邊。

【其二】

出身仕漢羽林郎,初隨驃騎戰漁陽。

孰知不向邊庭苦,縱死猶聞俠骨香。

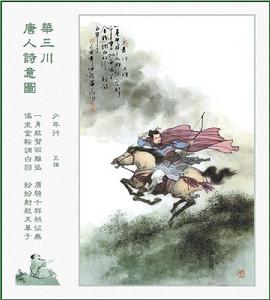

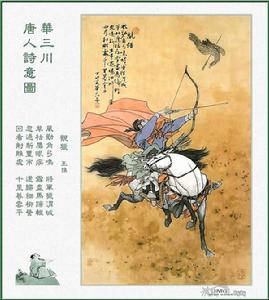

【其三】

一身能擘兩雕弧,虜騎千重只似無。

偏坐金鞍調白羽,紛紛射殺五單于

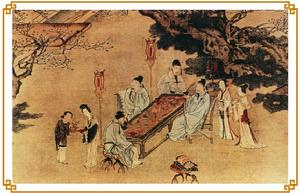

【其四】

漢家君臣歡宴終,高議雲台論戰功。

天子臨軒賜侯印將軍佩出明光宮

譯文

《少年行》

《少年行》詞句注釋

“一身能擘兩雕弧,虜騎千重只似無。”⑴、詞語:擘——分開,這裡指用手拉弓雕弧——刻著花紋的木弓。騎——騎兵千重——一層又一層,這裡指敵方的騎兵很多。只似無——只當沒有這回事一樣。

⑵、句意:一少年能同時使用兩張弓。左右開弓。外族入侵的騎兵一層層地圍過來,他卻只當沒有這回事一樣。

白話譯文

“偏坐金鞍調白羽,紛紛射殺五單于”

⑴、詞語:偏——側著身子。金鞍——鑲著金屬裝飾的馬鞍。調白羽——把箭搭在弓弦上,調整好位置。單于——古代匈奴君主的稱號,這裡泛指敵方騎兵的首領。

⑵、句意:(這一少年)側著身子坐在馬鞍上,把弓箭調配好,箭射出去,敵方的許多頭目紛紛落馬。

作者介紹

《少年行》

《少年行》 《少年行》

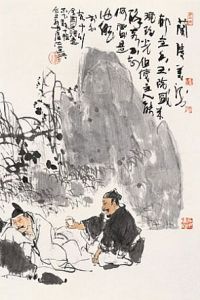

《少年行》王維青少年時期即富於文學才華。開元九年(721)中進士第,為大樂丞。因故謫濟州司倉參軍。後歸至長安。開元二十二年張九齡為中書令,王維被擢為右拾遺。其時作有《獻始興公》詩,稱頌張九齡反對植黨營私和濫施爵賞的政治主張,體現了他當時要求有所作為的心情。二十四年(736)張九齡罷相,次年貶荊州長史,李林甫任中書令,這是玄宗時期政治由較為清明而日趨黑暗的轉折點。王維對張九齡被貶,感到非常沮喪,但他並未就此退出官場。開元二十五年,曾奉使赴河西節度副大使崔希逸幕,後又以殿中侍御史知南選,天寶中,王維的官職逐漸升遷。安史亂前,官至給事中。他一方面對當時的官場感到厭倦和擔心,但另一方面卻又戀棧懷祿,不能決然離去。於是隨俗浮沉,長期過著半官半隱的生活。

他原信奉佛教,此時隨著思想日趨消極,其佛教信仰也日益發展。他青年時曾居住山林,中年以後一度家於終南山,後又得宋之問藍田輞川別業,遂與好友裴迪優遊其中,賦詩相酬為樂。天寶十五載(756)安史亂軍陷長安,玄宗入蜀,王維為叛軍所獲。服藥佯為喑疾,仍被送洛陽,署以偽官。兩京收復後,受偽職者分等定罪,他因所作懷念唐室的《凝碧池》詩為肅宗嘉許,且其弟王縉官位已高,請削官為兄贖罪,故僅降職為太子中允,後復累遷至給事中,終尚書右丞。

賞析

《少年行》

《少年行》詠少年英雄,圍繞“英雄”做文章。首句狀其射技超群。詩人攝取了少年的一個造型:英雄力大無比,技高絕倫,可左右開弓,兩手同時掰開兩張硬弓。如此技能自然令人刮目相看。次句狀其臨陣膽氣。“虜騎千重”,少年英雄豪氣沖天,闖將過去,如入無人之境。這兩句內容上互為因果,一個氣貫鬥牛、武藝高強的少年形象躍然紙上。第三句摹其戰鬥風姿。詩人以“金鞍”為映襯,鏡頭對準“偏坐”這一姿勢,又以“調白羽”(箭在弦上)這一特寫鏡頭,突出了詩中主人公的雄姿英發。最後一句繪其赫赫戰果。借“五單于”紛紛被射下馬鞍的畫面,再現少年英雄所向無敵,殺得匈奴潰不成軍的輝煌戰績。全詩藉助四幅有內在聯繫的畫面,分別從少年的“技”、“膽”、“姿”、“績”方面下筆,成功地塑造了一個威風凜凜、馳騁沙場、武藝超群、剛猛頑強、勇於殺敵、戰功顯赫的少年英雄的形象,構思巧妙,令人讚嘆不已。顯然,在這少年英雄的身上寄寓了詩人早年的理想、豪情。

分析講解

《少年行》

《少年行》前兩句分寫“新豐美酒”與“鹹陽遊俠”。二者本不一定相關,這裡用對舉方式來寫,卻給人這樣的感覺:京華地區,著稱於世的人物雖多,卻只有少年遊俠堪稱人中之傑,新豐美酒堪稱酒中之冠。而這二者,又象“快馬須健兒,健兒須快馬”那樣,存在著密不可分、相得益彰的關係。新豐美酒,似乎天生就為少年遊俠增色而設;少年遊俠,沒有新豐美酒也顯不出他們的豪縱風流。第一句把酒寫得很足,第二句寫遊俠,只須從容承接,輕輕一點,少年們的豪縱不羈之氣、揮金如土之概都可想見。同時,這兩句一張一弛的節奏、語調,還構成了一種特有的輕爽流利的風調,吟誦之餘,少年游浹顧盼自如、風流自賞的神情也宛然在目了。

前兩句寫了酒,也寫了少年遊俠,第三句“相逢意氣為君飲”把二者連結在一起。“意氣”包含的內容很豐富,輕生報國的壯烈情懷,重義疏財的俠義性格,豪縱不羈的氣質,使酒任性的作風,等等,都是俠少的共同特點,都可以包含在這似乎無所不包的“意氣”之中。而這一切,對俠少們來說,無須經過長期交往,只要相逢片刻,攀談數語,就可以彼此傾心,一見如故。這就是所謂“相逢意氣”。路逢知己,彼此都感到要為對方幹上一杯,所以說“為君飲”,這三個字宛然俠少聲口。不過是平常的相逢論交,在詩人筆下,被描繪得多么有聲有色,多么富於動作性、戲劇性!

《少年行》王維

《少年行》王維同樣寫少年遊俠,高適的“未知肝膽向誰是,令人卻憶平原君”(《邯鄲少年行》),就顯然滲透了詩人自己沉淪不遇的深沉感慨,而王維筆下的少年遊俠,則具有相當濃厚的浪漫氣息和理想化色彩。但這種理想化並不給人任何虛假之感,關鍵就在於詩中洋溢著濃郁的生活氣息和詩人對這種生活的詩意感受。

少年行其三

李白

李白作者:李白

作品:少年行其三

內容:

君不見淮南少年遊俠客,白日球獵夜擁擲。

呼盧百萬終不惜,報仇千里如咫尺。少年遊俠好經過,

渾身裝束皆綺羅。蕙蘭相隨喧妓女,風光去處滿笙歌。

驕矜自言不可有,俠士堂中養來久。好鞍好馬乞與人,

十千五千鏇沽酒。赤心用盡為知己,黃金不惜栽桃李。

桃李栽來幾度春,一回花落一回新。府縣盡為門下客,

王侯皆是平交人。男兒百年且樂命,何須徇書受貧病。

男兒百年且榮身,何須徇節甘風塵。衣冠半是征戰士,

窮儒浪作林泉民。遮莫枝根長百丈,不如當代多還往。

遮莫姻親連帝城,不如當身自簪纓。看取富貴眼前者,

何用悠悠身後名。

少年行

李白

擊築飲美酒,劍歌易水湄。

經過燕太子,結托并州兒。

少年負壯氣,奮烈自有時。

因聲魯句踐,爭情勿相欺。

五陵年少金市東,銀鞍白馬度春風。

落花踏盡游何處,笑入胡姬酒肆中。

《少年行》

《少年行》淮南少年遊俠客,白日球獵夜擁擲。

呼盧百萬終不惜,報仇千里如咫尺。

少年遊俠好經過,渾身裝束皆綺羅。

蘭蕙相隨喧妓女,風光去處滿笙歌。

驕矜自言不可有,俠士堂中養來久。

好鞍好馬乞與人,十千五千鏇沽酒。

赤心用盡為知己,黃金不惜栽桃李。

桃李栽來幾度春,一回花落一回新。

府縣盡為門下客,王侯皆是平交人。

男兒百年且樂命,何須徇書受貧病。

男兒百年且榮身,何須徇節甘風塵。

衣冠半是征戰士,窮儒浪作林泉民。

遮莫枝根長百丈,不如當代多還往。

遮莫親姻連帝城,不如當身自簪纓。

看取富貴眼前者,何用悠悠身後名。

藝術特色

《少年行》

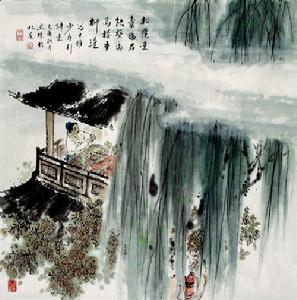

《少年行》“詩情畫意”,這是一句常言。從其含義中,可以窺見詩畫、情意的密切關係,也可以窺見詩是以情為主,而畫是以意為主的就詩來說,一切有效的表現方法,應該都是使詩情表達得更落實,更能為讀者所掌握,也就更能感染讀者,即令最空靈的表現手法,其效果也是如此。明確了這一點,我們才能對王維詩的藝術特點作出合理的說明。“詩中有畫”要就一個作家全部作品的藝術特點來考察;“詩中有畫”不能脫離表情的效果來論析。這是我們理解“詩中有畫”以及正確評價王維詩歌藝術特色的兩個基本要點,下文就聯繫王維的作品印證闡發。詩中有畫”既然是王維全部詩歌作品的藝術特色,自然也就體現在各個重要的創作環節上。為方便起見,我們就結構、煉材、語言三個方面分別進行賞析。同時,這種特色體現在景色山水的篇章句上面較為明顯,而在非景色山水的篇章句上面較為隱微,因此,我們在舉例說明時,也就由顯及隱,以便推求。

一、結構:“經營位置”是畫學六法之一,是畫家的基本功。畫家善於把許多個別跡象通過經營位置組合成一個整體,王維的詩就吸取了這種特色。

《少年行》

《少年行》三、語言:語言是詩歌的基本材料,傑出的詩人同時也必然是語言的巨匠。語言到了他們的筆下,無不得心應手,而比較起來,又各有特色。

如上所述,從“詩中有畫”來考察王維的作品,無論在結構、煉材或語言上,都可以得到比較明確的印證。由於這三部分本是相互結合,表現在同一篇詩作中的,分開來論述,只是為了說明的方便;因此,每一部分的某些論證和分析,往往有可以相互補充的地方。最後要說明的是:“詩中有畫”儘管吸收了繪畫的某些表現因素,但仍是詩的效能的發揮,仍沒有也不可能超出詩的表現範圍。就其屬於詩的效能的發揮來說,一般作者也就有可能在個別題材中、在某種程度上有所接觸,差異只是他們沒有也不可能把詩的效能中的這種特點,發揮到具有深厚繪畫素養的王維所達到的深度與廣度。正是在這個意義上,王維的“詩中有畫”的藝術特點,才顯示出了創造性的成就,對古典詩歌藝術,有著卓越的貢獻。

創作背景

《樂府詩集》卷六十六錄此四首於《結客少年場行》之後。根據陳鐵民《王維年譜》及組詩所反映的少年遊戲精神面貌來看,這四首詩是王維早期的作品,當作於安史之亂發生之前。