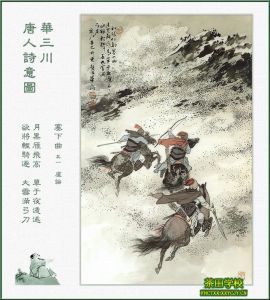

盧綸

《塞下曲》

《塞下曲》盧綸

月黑雁飛高 , 單于夜遁逃 。

欲將輕騎逐 ,

大雪滿弓刀 。

注釋

1.塞下曲:古時邊塞的一種軍歌。

2.月黑:沒有月光。

3.單于(chán yú ):匈奴的首領。這裡指入侵者的最高統帥。

4.遁:逃走。

5.將:率領。

6.輕騎:輕裝快速的騎兵。

7.逐:追趕。

《塞下曲》

《塞下曲》夜靜月黑雁群飛得很高,

單于趁黑夜悄悄地逃竄。

正要帶領輕騎兵去追趕,

大雪紛飛落滿身上弓刀。

簡析

這是盧綸《塞下曲》組詩中的第三首。盧綸曾任幕府中的元帥判官,對行伍生活有體驗,描寫此類生活的詩比較充實,風格雄勁。這首詩寫將軍雪夜準備率兵追敵的壯舉,氣概豪邁。 前兩句寫敵軍的潰逃。“月黑雁飛高”,月亮被雲遮掩,一片漆黑,宿雁驚起,飛得高高。“單于夜遁逃”,在這月黑風高的不尋常的夜晚,敵軍偷偷地逃跑了。“單于”,原指匈奴最高統治者,這裡借指當時經常南侵的契丹等族的入侵者。

《塞下曲》

《塞下曲》後兩句寫將軍準備追敵的場面,氣勢不凡。“欲將輕騎逐”,將軍發現敵軍潛逃,要率領輕裝騎兵去追擊;正準備出發之際,一場紛紛揚揚的大雪,剎那間弓刀上落滿了雪花。最後一句“大雪滿弓刀”是嚴寒景象的描寫,突出表達了戰鬥的艱苦性和將士們奮勇的精神。本詩情景交融。敵軍是在“月黑雁飛高”的情景下潰逃的,將軍是在“大雪滿弓刀”的情景下準備追擊的。一逃一追的氣氛有

力地渲染出來了。全詩沒有寫冒雪追敵的過程,也沒有直接寫激烈的戰鬥場面,但留給人們的想像是非常豐富的。《塞下曲》組詩共六首,這是第三首。盧綸雖為中唐詩人,其邊塞詩卻依舊是盛唐的氣象,雄壯豪放,字裡行間充溢著英雄氣概,讀後令人振奮。

《塞下曲》

《塞下曲》儘管有夜色掩護,敵人的行動還是被我軍察覺了。三、四句“欲將輕騎逐,大雪滿弓刀”,寫我軍準備追擊的情形,表現了將士們威武的氣概。試想,一支騎兵列隊欲出,剎那間弓刀上就落滿了大雪,這是一個多么扣人心弦的場面!

從這首詩看來,盧綸是很善於捕捉形象、捕捉時機的。他不僅能抓住具有典型意義的形象,而且能把它放到最富有藝術效果的時刻加以表現。詩人不寫軍隊如何出擊,也不告訴你追上敵人沒有,他只描繪一個準備追擊的場面,就把當時的氣氛情緒有力地烘托出來了。“欲將輕騎逐,大雪滿弓刀”,這並不是戰鬥的高潮,而是迫近高潮的時刻。這個時刻,猶如箭在弦上,將發未發,最有吸引人的力量。你也許覺得不滿足,因為沒有把結果交代出來。但惟其如此,才更富有啟發性,更能引逗讀者的聯想和想像,這叫言有盡而意無窮。神龍見首不見尾,並不是沒有尾,那尾在雲中,若隱若現,更富有意趣和魅力。

《塞下曲》

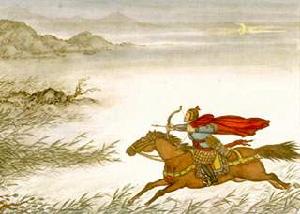

《塞下曲》盧綸

林暗草驚風,將軍夜影弓。

平明尋白羽,沒在石棱中。

譯文

昏暗的樹林中,草突然被風吹得搖擺不定,颯颯作響,將軍以為野獸來了,連忙開弓射箭。

天亮去尋找那隻箭,已經深深地陷入石棱中。

注釋

①塞下曲――古代歌曲名。這類作品多是描寫邊境風光和戰爭生活的。

②驚風――突然被風吹動。

③引弓――拉弓,開弓,這裡包含下一步的射箭。

④平明――天剛亮的時候。

⑤白羽――箭桿後部的白色羽毛,這裡指箭。

⑥沒――陷入,這裡是鑽進的意思。

⑦石棱――石頭的邊角。

這首邊塞小詩,寫一位將軍獵虎的故事,取材於西漢只學家司馬遷記載當時名將李廣事跡的《李將軍列傳》。原文是:“廣出獵,見草中石,以為虎而射之中,中(zhòng)石沒鏃(箭頭),視之,石也。”

《塞下曲》

《塞下曲》詩的前兩句寫事件的發生:深夜,山林里一片昏暗,突然狂風大作,草叢被喬得刷啦啦起伏抖動;蛙人起落處津津樂道恍恍惚惚有一頭白虎撲來。這時,將軍正從林邊馳馬而過,他眼疾手快,拉滿弓一箭射出… …

後兩句寫事件的結果是:第二天清晨,將軍記起昨晚林間的事,順原路來到現場,他不禁大吃一驚:明亮的晨光中,分明看見被他射中的原來不是老虎,而是一座巨石。恐懼感默然蹲在那裡,那枝白羽箭竟深深鑽進石棱里去了!請注意箭射入的部位,不是石孔,不是石縫,也不是石面,而是窄細的尖突的石棱――這需要多大的臂力,多高的武藝啊!

有人要問,將軍射老虎,幹嗎不漢時就看結果,還要等第二天早晨?原來的故事並沒說第二天才知道射中的是石頭呀!這,就是詩人的藝術處理了。第一,這樣可以表現將軍的自信,從來是百發百中,這一次還怕它死不了跑掉嗎?第二,可以增加形象的直觀性,讓人看得更清楚些,如果是當夜就看,固然也能發現是一場誤會,但很難取得現在這樣的畫面一般的鮮明效果。

詩,最注重含蓄,最講究意在言外。看到詩中箭入石的描寫,我們會油然聯想:如果射中的真是老虎將會射成什麼樣子?如果在戰場上射擊敵軍兵馬呢?於是,一位武藝高強、英勇善戰的將軍形象,便盤馬彎弓、巍然屹立在我們眼前了。

《塞下曲》

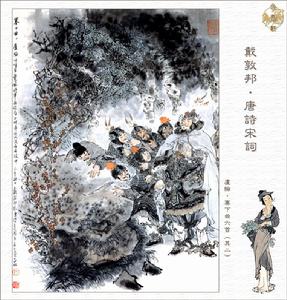

《塞下曲》盧綸

鷲翎金僕姑,燕尾繡蝥弧。

獨立揚新令,千營共一呼。

譯文

將軍配戴著用鷲鳥的羽毛做成的箭,燕尾形刺繡的旌旗飄帶迎風飄動。

屹立著宣布新的命令,千營的將士一齊回應。

注釋

鷲翎:箭尾羽毛。

金僕姑:神箭名。

燕尾:旗的兩角叉開,若燕尾狀。

蝥弧:旗名。

獨立:猶言屹立。

揚新令:揚旗下達新指令。

賞析

此為塞下曲六首中的第一首。本詩描寫了威武的將軍傳達新命令時的誓師場面,千營軍士的一同回應,正表現出威武的軍容,嚴明的軍紀及大家必勝的信心,讀起來不免被這種雄壯的氣勢所征服。

《塞下曲》

《塞下曲》民國·俞陛雲《詩境淺說》:寥寥二十字中,有軍容荼火之觀。

作者簡介

盧綸(748-800),字允言,唐大曆十才子之一,河中蒲(今山西省永濟縣)人。《舊唐書·盧簡辭傳》說盧簡辭(盧綸之子)原籍范陽,後來徙家於蒲,未可信。趙遴《因話錄》卷三記其侄趙櫓著《鄉籍》一書,大誇河中人物之盛,以趙家為最著,說盧綸為趙家的女婿,盧綸的妻子為趙櫓的姑姑,談到外家敬氏,說“先世亦出自河中”。據此可知,盧綸祖上也居河中,不會為范陽人。而很可能因為范陽盧家為名族,便妄指范陽為盧綸祖籍。

李益

《塞下曲》

《塞下曲》塞下曲

李益

蕃州部落能結束, 朝暮馳獵黃河曲。

燕歌未斷塞鴻飛, 牧馬群嘶邊草綠。

唐代邊塞詩不乏雄渾之作,然而畢竟以表現征戍生活的艱險和將士思鄉的哀怨為多。即使一些著名的豪唱,也不免夾雜危苦之詞或悲涼的情緒。當讀者翻到李益這篇塞上之作,感覺便很不同,一下子就會被那天地空闊、人歡馬叫的壯麗圖景吸引住。它在表現將士生活的滿懷豪情和反映西北風光的壯麗動人方面,是比較突出的。

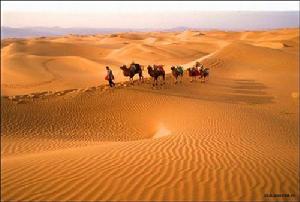

詩中“蕃州”乃泛指西北邊地(唐時另有蕃州,治所在今廣西宜山縣西,與黃河不屬),“蕃州部落”則指駐守在黃河河套(“黃河曲”)一帶的邊防部隊。軍中將士過著“歲歲金河復玉關,朝朝馬策與刀環”的生活,十分艱苦,但又被磨鍊得十分堅強驍勇。首句只誇他們“能結束”,即善於戎裝打扮。作者通過對將士們英姿颯爽的外形描寫,示意讀者其善戰已不言而喻,所以下句寫“馳獵”,不復言“能”而讀者自可神會了。

《塞下曲》

《塞下曲》這兩句著重刻畫人物和人物的精神風貌,後兩句則展現人物活動的遼闊背景。西北高原的景色是這樣壯麗:天高雲淡,大雁群飛,歌聲飄蕩在廣袤的原野上,馬群在綠草地撒歡奔跑,是一片生氣蓬勃的氣象。

征人們唱的“燕歌”,有人說就是《燕歌行》的曲調。目送遠去的飛雁,歌聲里誠然有北國戰士對家鄉的深切懷念。然而,飛鴻望斷而“燕歌未斷”,這開懷放歌中,也未嘗不包含歌唱者對邊地的熱愛和自豪情懷。如果說這一點在三句中表現尚不明顯,那么讀末句就毫無疑義了。

“牧馬群嘶邊草綠”。在讚美西北邊地景色的詩句中,它幾乎可與“風吹草低見牛羊”的奇句媲美。“風吹草低”句是寫高原秋色,所以更見蒼涼;而“牧馬群嘶”句是寫高原之春,所以有油然生意。“綠”字下得絕佳。因三、四對結,上曰“塞鴻飛”,下對以“邊草綠”,可見“綠”字是動詞化了。它不盡然是一片綠油油的草色,而且寫出了“離離原上草”由枯轉榮的變化,暗示春天不知不覺又回到草原上。這與後來膾炙人口的王安石的名句“春風又綠江南岸”,都以用“綠”字見勝。在江南,春回大地,是啼鳥喚來的。而塞北的春天,則由馬群的歡嘶來迎接。“邊草綠”與“牧馬群嘶”連文,意味尤長;似乎由於馬嘶,邊草才綠得更為可愛。詩所表現的壯美豪情是十分可貴的。

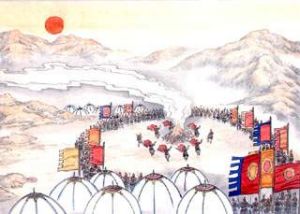

王昌齡

《塞下曲》

《塞下曲》飲馬渡秋水,水寒風似刀。

平沙日未沒,黯黯見臨洮。

昔日長城戰,鹹言意氣高。

黃塵足今古,白骨亂蓬蒿。

註解

1、黯黯:同“暗暗”;

2、臨洮:今甘肅岷縣一帶,是長城起點。

3、鹹:都。

《塞下曲》

《塞下曲》牽馬飲水渡過了那大河,

水寒刺骨秋風如劍如刀。

沙場廣袤夕陽尚未下落,

昏暗中看見遙遠的臨洮。

當年長城曾經一次鏖戰,

都說戍邊戰士的意氣高。

自古以來這裡黃塵迷漫,

遍地白骨零亂夾著野草。

評析

這首樂府曲是以長城為背景,描繪戰爭的悲慘殘酷。詩的前四句寫塞外晚秋時節,平沙日落的荒涼景象;後四句寫長城一帶,歷來是戰場,白骨成丘,景象荒涼。全詩寫得觸目驚心,表達了非戰思想。

李白

《塞下曲》

《塞下曲》(一)

五月天山雪,無花只有寒。

笛中聞折柳,春色未曾看。

曉戰隨金鼓,宵眠抱玉鞍。

願將腰下劍,直為斬樓蘭。

現存李白詩集中有《塞下曲》六首,都是借用唐代流行的樂府題目而寫時事與心聲的。其中第四首寫思婦懷念遠行的征人,當屬閨怨之類。另外五首都表述詩人“橫行負勇氣,一戰靜妖氛”的慷慨從戎的理想。疏宕放逸,豪氣充溢,為盛唐邊塞詩中的奇葩之一。這首詩是組詩的第一首。

首句言“五月天山雪”,已經扣緊題目。五月,在內地正值盛夏。韓愈說“五月榴花照眼明,枝間時見子初成”,趙嘏說“和如春色淨如秋,五月商山是勝游”。但是,李白所寫五月卻在塞下,在天山,自然,所見所感也就迥然有別。天山孤拔,常年被積雪覆蓋。這種內地與塞下在同一季節的景物上的巨大反差,被詩人敏銳地捕捉,然而,他沒有具體細緻地進行客觀描寫,而以輕淡之筆徐徐道出自己內心的感受:“無花只有寒”。“寒”字,隱約透露出詩人心緒的波動,何況寒風之中又傳來《折楊柳》的淒涼曲調呢!春天在邊疆是看不到的,人們只能從笛曲之中去領受,去回味。《折楊柳》為樂府橫吹曲,多寫行客的愁苦。在這裡,詩人寫“聞折柳”,當亦包含著一層蒼涼寒苦的情調。他是借聽笛來渲染烘托這種氣氛的。沈德潛評論《塞下曲》前四句說:“四語直下,從前未具此格。”又說:“一氣直下,不就羈縛。”詩為五律,依慣例當於第二聯作意思上的承轉,但是李白卻就首聯順勢而下,不肯把蒼涼情緒稍作收斂,這就突破了格律詩的羈絆,以氣脈直行,豪縱不拘,語淡而雄渾為其特色了。

“曉戰隨金鼓,宵眠抱玉鞍。”古代出征要敲擊鉦、鼓,用來節制士卒進退,五、六兩句,寫的正是這種情況。語意轉折,已由蒼涼變為雄壯。詩人構想:自己來到邊塞,就在天山腳下,整日過著緊張的戰鬥生活。白天在鉦、鼓聲中行軍作戰,晚上就抱著馬鞍子打盹兒。這裡,“曉戰”與“宵眠”相對應,當是作者有意在概括軍中一日的生活,其軍情之緊張急迫,躍然紙上。“隨”字,摹狀士卒的令行禁止。“抱”字,描繪士卒夜間警備的情況。二句寫的是士卒的生活場景,而他們守邊備戰,人人奮勇,爭為功先的心態則亦盡情流露出來。

尾聯“願將腰下劍,直為斬樓蘭”,是借用傅介子慷慨復仇的故事,表現詩人甘願赴身疆場,為國殺敵的雄心壯志。“直”與“願”字呼應,語氣斬截強烈,一派心聲,噴涌而出,自有奪人心魄的藝術感召力。

《塞下曲》

《塞下曲》斬樓蘭:據《漢書·傅介子傳》:“漢代地處西域的樓蘭國經常殺死漢朝使節,傅介子出使西域,樓蘭王貪他所獻金帛,被他誘至帳中殺死,遂持王首而還”。

譯文

五月的天山雪花仍在飄灑,

看不見花朵開放只有刺骨的嚴寒。

笛子吹著折楊柳的曲調,又何處尋覓楊柳青青的春天。

白天隨金鼓之聲作戰,晚上枕著馬鞍入眠,

只願揮起腰下的寶劍,過關斬將,打敗敵人。

(二)

天兵下北荒,胡馬欲南飲。

橫戈從百戰,直為銜恩甚。

握雪海上餐,拂沙隴頭寢。

何當破月氏,然後方高枕。

(三)

駿馬似風飆,鳴鞭出渭橋。

彎弓辭漢月,插羽破天驕。

陣解星芒盡,營空海霧消。

功成畫麟閣,獨有霍嫖姚。

《塞下曲》

《塞下曲》鑑賞

《塞下曲》不寫馬上之人,只寫駿馬與馬鞭,卻有形有影.有聲有色.虛實相濟,將人物形象烘托得更加高大威猛,英氣勃勃。寫壯土戰鬥的雄姿:他盤馬彎弓,羽箭破空。帶著凌厲的嘯響,裹挾著鋼鐵意志和英雄豪情。射向敵人陣營;為了漢家天下,為了大唐帝國的江山社稷,勇士在義無反顧地忘我鏖戰。“漢月”借指唐室,“天驕”稱代異族侵略者。寫了這場戰鬥的結束:廝殺過後的戰場,如雲飛星散,冰灑雪融,一片煙消霧落;敵人潰退了,剛才的刀光劍影喧囂沸騰,而今歸於一片寧靜,仿佛什麼都沒有發生。以靜襯動,以虛寫實,筆法灑脫,舉重若輕,寥寥十字,勝過千萬言正面鋪敘。寫對這位戰功赫赫的勇土的獎賞,莫過於將其畫像懸掛於象徵著光榮和驕傲的凌煙閣上,讓後人瞻仰景慕,青史留名。西漢大將霍去病曾為嫖姚校尉,“霍嫖姚”在此比擬將軍。全詩以一系列動感強烈的畫面與場景的組合,如電影蒙太奇一般,活生生刻畫出一位戰場虎將,歌頌了勇士那血染的風采;血寫的風流,堪稱英雄的讚歌。全詩字裡行間,透出一種英氣、豪氣、俊逸氣,時時可見生命激情的噴涌和生命靈光的迸發;既驚心動魄,盪氣迴腸,又清新俊逸,風流倜儻,將兩種迥然不同的審美形態融匯化合於一體。

李白有《塞下曲》六首。元人蕭士贇云:“此《從軍樂》體也。”這一組詩與其他許多初、盛唐邊塞詩一樣,以樂觀高亢的基調和雄渾壯美的意境反映了盛唐的精神風貌。首句寫戰馬飛奔,有如風馳電掣。寫“駿馬”實際上是寫駕馭駿馬的健兒們,馬壯是為了借喻兵強。在唐代前期,胡馬南侵是常有的,唐高祖李淵甚至一度被迫“稱臣於突厥”(《舊唐書·李靖傳》)。因此,健兒們殺敵心切,鬥志昂揚,策馬疾行。

“出渭橋”和“辭漢月”,是指出軍隊的出發點和行軍路線。“出渭橋”而“鳴鞭”,正所謂快馬加鞭,進一步烘托出健兒們的急切心情,也渲染了軍事任務的緊迫和唐軍士氣的旺盛。氣勢雄渾,大有高唱入雲之勢。

《塞下曲》

《塞下曲》五、六句描寫“破天驕”後的戰場景象。在正義之師面前,敵人不堪一擊,土崩瓦解,望風而逃。古人認為客星呈現白色的光芒,就是戰爭的徵兆。星芒已盡,就意味著戰爭結束。北方沙漠、草原,廣闊無垠,浩瀚如海,故名瀚海。“海霧消”,指漠北戰爭氣氛已經消失。

麟閣,即麒麟閣,漢代閣名,在未央宮中。漢宣帝時曾繪十一位功臣像於其上,後即以此代表卓越的功勳和最高榮譽。霍嫖姚,指霍去病,漢武帝時大將,曾任“嫖姚校尉”。清人王琦云:“末言功成奏凱,圖形麟閣者,止上將一人,不能遍及血戰之士。太白用一‘獨’字,蓋有感於其中歟。然其言又何婉而多風也。”(《李太白全集》注)從某種意義上講,這兩句確實或有諷刺之意。同時也是以士卒口吻表示:明知血戰凱鏇後只能有“上將”一人圖形麟閣,但我們仍因能報效國家、民族而感到自豪和滿足。功業不朽不一定必須畫像麟閣。這更能體現健兒們的英雄主義和獻身精神,使此詩具有更能震撼人心的悲壯色彩。詩人為“濟蒼生,安社稷”,是“願為輔弼”的。但他一直希望功成身退,歸隱林泉。他多次表示要“功成身不居”(《商山四皓》),“功成謝人間”(《翰林讀書言懷》)。從中可以窺見詩人的素志和生活情趣。這首詩前六句為總的鋪敘以引出結尾兩句的感慨。在前六句中,前三句描繪出師時的雄壯,後三句妝摹破敵時的英威。全詩筆力雄健,結構新穎,篇幅布局,獨具匠心。

《塞下曲》

《塞下曲》白馬黃金塞,雲砂繞夢思。

那堪愁苦節,遠憶邊城兒。

螢飛秋窗滿,月度霜閨遲。

摧殘梧桐葉,蕭颯沙棠枝。

無時獨不見,流淚空自知。

(五)

塞虜乘秋下,天兵出漢家。

將軍分虎竹,戰士臥龍沙。

邊月隨弓影,胡霜拂劍花。

玉關殊未入,少婦莫長嗟。

鑑賞

首聯兩句,分述了敵我兩軍的態勢,指明了這場戰爭的性質。“塞虜”,塞外的強盜,含有輕蔑、貶斥之意。當時的北方諸胡,有的還是原始部落,有的則轉向世襲王權制,處於原始社會解體時期。他們對唐王朝的物質文明常懷覬覦之心,故邊境屢遭蹂躪邊塞戰爭大都起因於此。“乘秋下”,是指到了秋收季節,他們就乘隙而入,燒殺劫掠。“天兵”,天朝的軍隊,含有歌頌、讚美之意。他們堂堂正正,出塞去抗擊胡虜。通過措詞的褒貶色彩,表明了詩人鮮明的愛憎。

頷聯兩句,與首聯“天兵”照應。“虎竹”,兵符,分銅虎符與竹使符兩種,合稱虎竹,由朝廷和將領各執一半,發兵時相對合作為憑證。“將軍分虎竹”,是指將領接到征戰的詔令。“戰士臥龍沙”,指軍隊已抵達塞外戰場。“龍沙”,指白沙堆沙漠,在樓蘭國附近。這兩句屬對工整,氣勢磅礴。從將軍到戰士,同仇敵愾,威嚴整肅,爭相建功報國。剛剛頒發詔令,很快就已深入敵區,表明進軍神速,所向無敵。清人吳汝綸說這兩句“有氣骨有采澤,是太白才華過人處”(《唐宋詩舉要》),是深中肯綮的。

《塞下曲》

《塞下曲》