概述

浙江省麗水地區轄市,浙江南部林木著名產地。位於甌江上游,西鄰福建省。面積3059平方公里,人口25.99萬。 龍泉市

龍泉市歷史沿革

出土文物證明,新石器時代,龍泉土地上就有人類活動。東晉太寧元年(323),屬永嘉郡松陽縣,建置龍淵鄉。唐武德三年(620),因避高祖李淵諱,改龍淵鄉為龍泉鄉。唐乾元二年(759),建立龍泉縣,縣治地黃鶴鎮(今龍淵鎮)。宋徽宗宣和三年(1121),詔天下縣鎮凡有龍字者皆避,因改名為劍川縣。宋紹興元年(1131),復名龍泉縣。宋慶元三年(1197)年,析龍泉之松源鄉及延慶鄉部分地置慶元縣。明洪武三年(1370),慶元縣併入,洪武十三年十一月復置慶元縣。

1949年5月13日龍泉解放。1958年11月,慶元縣併入。1973年7月,復建慶元縣,至1975年8月,龍、慶二縣始分署辦公。1990年12月26日,經國務院批准,撤銷龍泉縣設立龍泉市(縣級),仍屬麗水地區行政公署。

行政區劃

截止2014年,龍泉市轄4個街道、8個鎮、7個鄉(包括1個民族鄉):龍淵街道、西街街道、劍池街道、塔石街道;八都鎮、上垟鎮、小梅鎮、查田鎮、屏南鎮、安仁鎮、錦溪鎮、住龍鎮;蘭巨鄉、寶溪鄉、龍南鄉、道太鄉、岩樟鄉、城北鄉、竹垟畲族鄉。市政府駐賢良路333號。

地理環境

位置境域

龍泉市位於浙江省西南部的浙閩贛邊境,地理坐標北緯27°42'~28°20',東經118°42'~119°25',東西寬70.25公里,南北長70.80公里,總面積3059平方公里。東鄰溫州經濟技術開發區,西接武夷山國家級風景旅遊區,是浙江省入江西、福建的主要通道,素有“甌婺八閩通衢”、“譯馬要道,商旅咽喉”之稱,歷來為浙、閩、贛毗鄰地區商貿重鎮。

地形地貌

龍泉市全境地層,下伏前泥盆系基底,上覆侏羅系火山岩蓋層,其中夾持大小不一的燕山期侵入體。出露的地層有前泥盆系陳蔡群,下侏羅統楓坪組,中侏羅統毛弄組,上株羅統火山岩系。燕山運動期間,堆積了原厚火山岩並形成一系列北東、北北東和北西向斷裂。

由於受到地質構造和新構造運動的抬升影響,龍泉市是省內海拔最高的山地地貌區域之一,東南和西北部山脈綿亘,龍泉溪從西南向東北貫穿中部,群山平行於河谷對稱分布,西北部為仙霞嶺山脈,其主峰為龍泉與遂昌之間的九龍山,海拔1724米,東南部為洞宮山脈,其主峰為龍泉境內的鳳陽山黃茅尖,海拔1929米,為江浙第一峰。中部為龍泉溪大小不一的河谷小盆地,如安仁、龍淵、查田、小梅、八都等,最大的龍淵河谷盆地面積約14平方公里。此外,山地中仍殘留著成片的緩坡地,境內地形中,低中山占總面積的69.17%,丘陵盆地占27.92%,河谷平原占2.91%,故有“九山半水半分田”之說。

水文

龍泉市境內河流分屬甌江、錢塘江、閩江三江水系,西北部披雲山“三江匯頂”:北坡之水匯入住溪,為錢塘江支流烏溪江之源;西坡之水匯入寶溪,流入福建境內的建溪,為閩江源頭之一;南坡之水流經八都溪,注入甌江上游龍泉溪。甌江發源於鳳陽山鍋帽尖西北麓,境內長90千米,流域面積2488平方公里,屬山溪性河流;錢塘江發源於披雲山北坡,經住溪北向流入遂昌,境內長58千米,流域面積340.1平方公里;閩江發源於披雲山西坡,經寶溪流入福建境內的建溪,境內長28.千米,面積為98.1平方公里。

氣候

龍泉市屬中亞熱帶季風氣候區,溫暖濕潤,四季分明,雨量充沛,氣候宜人。由於山嶺起伏,氣候垂直變化較大,海拔800米以下區域屬涼亞熱帶濕潤季風氣候,海拔800米以上的山區屬暖溫帶濕潤季風氣候。春季回暖早,春末夏初多梅雨和暴雨,盛夏晴熱乾旱,秋季降溫遲,冬季霜期短,全年作物生長期長。年平均溫度17.6℃,7月平均氣溫27.9℃,1月平均氣溫6.5℃,極端最高氣溫達40.7℃,極端最低氣溫-8.5℃,全年日平均氣溫≥35℃的日數為29.4天。全年日平均氣溫≥10℃的積溫為5572.6℃,年日照時數為1849.8小時,年降水量為1699.4毫米,年相對濕度為79%,無霜期為263天。

土壤

龍泉是境內的土壤,有山地黃壤、紅壤、潮土、水稻土四個土類,10個亞類,50個土屬,67個土種。土壤總面積約455萬畝。其中山地黃壤占總面積38.32%,主要分布在海拔800米以上的山地;紅壤占50.1%,廣泛分布在海拔750-800米以下的低山丘陵區;潮土占0.32%,分布在溪流沿岸灘地、階地上,占旱地面積的0.35%;水稻土占10.26%,主要分布在海拔150-1200m之間的谷地、壠地、台地,以及沿溪的河谷平地,是耕地的主要土壤類型。

自然資源

水資源

龍泉市水資源較為豐富,多年平均水資源總量35.98億立方米,人均13083立方米,為豐水標準(3000立方米)的4.3倍,是浙江省人均水資源量的6.2倍。

動物資源

龍泉市野生動物資源共有1600多種,其中獸類8目22科50種;鳥類12目31科約100餘種;爬行類50餘種;兩棲類20餘種;魚類80餘種;昆蟲類16目113科1300種。被列入國家重點保護53種,其中國家一級保護野生動物有雲豹、豹、華南虎、黑麂、黃腹角雉等5種。

植物資源

龍泉市是浙江省的重點林區,素有“浙南林海”之稱。龍泉地處中亞熱帶濕潤地帶,植物隸屬於華東植物區系,森林植被具有中亞熱帶,常綠闊葉林特徵,以中亞熱帶地區成分為最多,南亞熱帶地區成分次之,熱帶、溫帶地區成分也有一定的分布。因山地海拔高崇,植被在分布上具有明顯的垂直帶譜,在海拔800m以下,主要是馬尾松、杉木、毛竹林等用材林;800-1400m為常綠針闊混交林,典型為黃山松林、柳杉林,以及殼豆科的常綠闊葉林;1400-1600m是常綠落葉闊葉混交林;1600-1800m為闊葉落葉林、高山矮林;1700m以上為灌叢或草甸。據調查龍泉市共有種子植物800餘種,其中木本植物101科,317屬,941種;苔蘚植物28科,46屬,61種;蕨類植物29科,10屬,160種,7個變種;有國家和省級保護珍稀瀕危植物28種,占全省50%;藥用植物1385種。全市共有在冊登記的古樹名木1957株,其中古樹群200株以上的有12處,有1500株以上甚至達到5000株以上的古樹群,被植物學界譽稱:“華東古老植物的搖籃”。

人口民族

人口

2003年,龍泉市總戶數83893戶,總人口275467人。全市總人口中,男性143611人,占52.13%;女性131856人,占47.87%。全市非農業人口41694人,占總人數15.14%;全市出生人數3220人,出生率11.6‰,死亡人數1932人,死亡率7.02‰。全年淨增人口1288人,自然增長率為4.68‰。

2013年末,龍泉市公安戶籍人口289336人,比2012年增長0.27%,其中男性人口148623人,女性人口140713人,分別占總人口的51.37%和48.63%。全年出生人口3064人,出生率為10.6‰,;死亡人口1931人,死亡率為6.68‰;全年淨增人口1133人,人口自然增長率為3.92‰。

民族

據龍泉政府官網2014年8月信息顯示,龍泉市有漢族和畲、回、苗、滿、土家、彝、壯、侗族等23個少數民族,有少數民族近9000人,占全市總人口的3.15%左右,其中畲族又占少數民族人口的98%以上。少數民族分布於全市17個鄉鎮的174個行政村,成大分散小聚居的特點,主要聚居於390個自然村。少數民族人口占30%以上的行政村有14個,人口占10%以上的行政村有24個(包括14個民族村在內)。建有一個民族鄉(竹垟畲族鄉),全鄉有7674人,其中畲族人口2347人,占30.6%。

經濟發展

龍泉市

龍泉市工 業

工業經濟再創新佳績。2003年,龍泉舉全市之力主攻工業,積極開展“合力興工、百日攻堅”活動,形成全市上下發展工業經濟的良好氛圍。以園區建設和招商引資為抓手,全年新增入園企業83家,全市招商引資項目86個,契約投資額4.58億元和694萬美元,實際到位資金2.6億元和37.1萬美元。“山海協作”進一步密切,分別與海鹽、海寧、紹興、平湖、秀洲等縣(市、區)建立了友好合作關係。積極參與甬、滬、溫等地投資環境及項目推介活動。進一步加大扶優扶強力度,2003年完成技改投入3.28億元,五金汽配、人造板等產業取得突破性發展,規模企業從64家發展到81家,實現產值12.4億元,增長29.2%。對外開放步伐明顯加快,全市新增自營出口權企業16家,增長94%;工業品出口交貨值5.5億元,增長24.0%。大力推進國有集體企業改革,26家企業實現“兩徹底”改制。大力實施品牌戰略,全市累計冠省名企業32家,通過ISO9000族質量認證體系企業31家。龍泉青瓷作為我國第一件非農產品(工藝品)獲得原產地域產品保護,我市被國家授予“中國龍泉青瓷之都”、“中國龍泉寶劍之鄉”榮譽稱號。

農 業

農業經濟取得新發展。2003年全市建立無公害農產品生產基地12個,有5個被認定為省無公害農產品生產基地,2個茶葉品牌獲得有機食品認證,“竹之仙”牌水煮筍產品通過日本有機和自然食品協會(JONA)有機食品認證,5個農產品被認定為省綠色農產品,2個農產品獲省農博會金獎,累計發布農業地方標準7個。全市年銷售額300萬元以上的農業龍頭企業33家,比上年增加7家,其中省級骨幹農業龍頭企業2家,省級農業專業示範協會1家,麗水市級重點農業龍頭企業7家。花卉苗木、筍竹兩用林、高山蔬菜、種草養羊、有機茶葉、高山夏菇、生態養殖、黑木耳菌種等產業呈快速發展態勢,建立基地108個,比上年增加26個。百萬畝生態公益林建設成效顯著,完成綠化造林1.17萬畝。建立毛竹現代科技示範園區1個,竹產業實現產值4.2億元。林業工作站規範化建設通過國家驗收,森工企業改制工作取得突破性進展,林業發展環境進一步最佳化。認真做好水庫除險加固和防汛抗旱工作,百里清水河道和小流域綜合治理取得新進展。第四期自力更生治水縣、甌江彩鯉良種場建設通過省級驗收。水電、農村電氣化建設成效明顯,瑞垟二級等電站相繼建成,總裝機容量達到10萬千瓦。城市防洪、鄉鎮供水、農村水利設施得到加強。啟動“萬人下山脫貧工程”,新建續建下山脫貧小區10個、下山脫貧點22個,實現下山脫貧農戶712戶2853人。全市已有12個鄉鎮(街道)、313個行政村通過麗水市小康村考核驗收,基本實現小康縣(市)目標。全面實施“十村示範、百村整治”工程,村頭村成為全省首批“全面小康建設示範村”。移民村生產生活條件不斷改善,灘坑電站移民安置前期工作進展順利。

第三產業

第三產業有了新進展。國家級生態示範區建設深入開展,順利通過國家驗收。努力整合資源,發揮生態優勢和青瓷寶劍文化特色,穩步推進旅遊業發展,2003年接待旅遊者13.9萬人次,實現旅遊總收入4500萬元。鳳陽山國家級自然保護區功能區調整方案獲得國家正式批准。房地產業繼續發展,全年拆遷面積11.1萬平方米,開工面積17.04萬平方米,竣工面積6.01萬平方米。金融機構對經濟的支撐力不斷增強,金融機構人民幣存貸款餘額分別達24.75億元和19.25億元,分別增長17.9%和49.2%,年末人民幣不良貸款率由年初的9.71%下降到5.36%。法律、會計、家政等中介服務機構逐步健全。保險、郵電通訊、電子信息等行業均有較快發展。城市建設

2003年,城市功能得到新提升。完成城市總體規劃修編工作,城市空間不斷拓展。通過土地利用總體規劃調整、土地開發整理和標準農田建設,為城市發展創造了條件。重點中學、實驗國小、廣電大樓、220KV輸變電等工程相繼竣工。“八路一橋”工程、城市防洪工程、行政中心、經濟適用房(一期)等工程進展順利。舊城改造步伐加快,華樓街拆遷基本完成。留槎洲水上公園、九姑山森林公園、江濱北路萊茵花園段等城市景觀建設即將完成。老年福利中心開工建設。沿江兩岸開發取得新進展,城市個性和城市品位日益凸現和提升。全年新增城市道路5.6公里,新增綠化面積4.07萬平方米,全面啟動創建省級衛生城市和麗水市級文明城市工作,加大城市管理和環境整治力度,進一步推進了城市的綠化、亮化、淨化和美化。社會事業

2003年,龍泉社會事業取得新進步。以公共衛生應急體系為重點,建立健全公共衛生體系。動員廣大黨員幹部民眾萬眾一心抗擊非典,實施群防群控,有效阻止了非典疫情的侵入。精心組織鼠傳疾病監控試點工作,順利完成滅鼠達標工作,認真實施“母嬰健康工程”和“結核病防治項目”。努力克服高溫乾旱、缺電的嚴重影響,切實解決城鄉民眾生產生活問題。教育質量和辦學水平不斷提高,初升高比例達到70.2%,高考升學率達91.3%。“兩基”工作進一步鞏固,中國小布局調整穩步推進,教育設施不斷改善,教育行風建設全面加強。鄉鎮(街道)事業單位改革全面鋪開,事業編制人數從1119人縮減到773人,縮編31%。新聞宣傳工作有了新提高,文體廣電基礎設施進一步完善,文物保護工作不斷加強,民眾性文化藝術活動和全民健身活動蓬勃發展。積極推進科技進步,科技對經濟的貢獻率不斷提高,申報認定了高新技術企業和省級科技型中小企業7家,麗水市級高新技術企業4家。依法強化稅收征管,加強預算管理,深化會計集中核算,嚴格預算外資金“收支兩條線”管理,規範政府採購,調整最佳化支出結構,確保了重點支出,加快了公共財政建設。建立健全國有資產管理機構和制度,進一步理順國有資產管理體制。計畫生育工作整體水平躍上新台階,“計衛合作”取得良好效果,創建全國計畫生育優質服務縣市工作進展順利,人口自然增長率為4.68‰。加大社會綜合治理力度,嚴厲打擊各類刑事犯罪和經濟犯罪。殯葬改革順利推進。積極開展敬老愛幼活動,支持關心殘疾人事業。國防、人防、民族、宗教、僑台、統計、檔案、地方志、氣象、地質災害及青少年、婦女、兒童等各項工作取得新成績。旅遊

龍泉市

龍泉市大自然的開工雕琢,賦予這塊土地挺拔峻秀的群峰,蒼茫碧綠的林海,瑰麗奇巧的佛光,清悠明淨的江水史的智慧,孕育出這秀山麗水之間豐富的史跡。歷代的窯址、劍池、廟宇、遺物和古民居比比皆是,成為龍泉滄桑的翔實而珍貴的歷史印證。

龍泉,因劍而得名,憑瓷而生輝。出土文物證明,新石器時代,龍泉土地上就有人類活動。春秋戰國時代,就有鑄劍名匠歐冶子在此鑄就天下第一劍——“龍淵”,其地因名龍淵。後諱唐高祖李淵而改名龍泉。唐乾元二年(公元759年)置縣。龍泉文化底蘊深厚,物產豐富,尤以青瓷、寶劍、香菇、靈芝享譽國內外。龍泉寶劍經歷代匠人經驗積累,形成堅韌鋒利、剛柔並寓、寒光逼人、紋飾巧致的特色。龍泉青瓷始於晉代。至宋代,技藝登峰造極,為全國五大名窯之一,其產品精美絕倫,遠銷世界各地。與此同時,宋人吳三公在甌江之源龍泉、慶元、景寧交界的“鳳陽山——百山祖”一帶發明了香菇砍花法栽培技術,使龍泉成為世界香菇發源地之一。地處甌江、閩江、錢塘江上源之一的龍泉名山——披雲山,集天地之靈氣和三江之源的優勢,成為中國最大的“人間仙草”——野生靈芝的主產地。被國家命名為

“中華靈芝第一鄉”。

江山如有待,花樹更無私。在這塊3059平方公里的土地上,層巒疊嶂,襟帶眾流,山雄水碧,氣候宜人。武夷山系分兩支自西向東延伸入境,構成了以洞宮山、仙霞嶺為骨架的全省最高階梯。龍泉群峰競秀,海拔千米以上山峰有730餘座。主峰為龍泉山(鳳陽山)黃茅尖,海拔1929米,為江浙第一高峰。這個年平均氣溫只有12攝氏度的清涼世界,屬亞熱帶季風氣候區,與雲貴高源相似,形成了高源湖泊、高山草甸、雲海霧松等眾多高原特有的自然景觀,使龍泉山成為中國南方絕無僅有的既有原始森林,又有高原氣候和環境的旅遊度假基地。這裡林木蔥鬱、瀑布爭流;飛禽走獸,出沒如梭;奇花異草,目不暇接;被稱為“浙江林海”、“華東古老植物的搖籃”。全市78.4%的森林覆蓋率和長達125公里的甌江上游龍泉溪及其形成的仙宮湖、穿境而過,更為龍泉增添了一道亮麗的生態旅遊風景線,被浙江省省長柴松岳譽為一塊“難得淨土”。

倘佯在龍山甌水之間,展現在我們面前的既有風光旖旎的山水圖景,又有色彩斑斕的歷史畫卷。這裡的牛門崗新石器遺址表明,龍泉的先民承前啟後,篳路襤褸,以林啟澤,帶動了日後的寶劍文化、宗教文化、青瓷文化和香菇文化的發展。還有那北宋宰相何執中、副相管師仁、明朝開國元勳章溢為代表所凝聚的名人文化,以及南宋大哲學家葉適和他的《水心集》、元末明初著名學者葉子奇和他的《草木子》,還有龍淵古剎清修寺、古塔稽聖潭塔及劍池亭、七星井、永和廊橋、大窯青瓷古窯址等等,無不孕育著燦爛的龍泉古文明。在漫長的歲月中,龍泉雖歷經滄桑,但這裡依然保存著許多珍貴的人文景觀,即使是一條深巷、一條小河、一座石橋、一個台門也往往能喚起你對歷史的回憶。踏在這裡彎彎曲曲的青石板路,走訪星羅棋布的古遺址,令人感到應接不暇,美不勝收,興趣盎然。

花開花謝,幾度春秋,潮起潮落,數經沉浮。1990年12月26日,龍泉經國務院批准撤縣設市,使龍泉進入歷史以來最好的發展時期。社會經濟、文化都得了長足的進步。龍泉現轄九鎮八鄉,其中包括一個畲族自治鄉,人口約27萬人,自古就有“處州十縣好龍泉”之美譽,現正加大城市化建設進程,各項事業日新月異。龍泉各族人民決心乘新世紀之東風,發揚“團結實幹、負重拼搏、開拓創新、敢於爭先”的龍泉精神,在“二次創業”中,使這座山水古城再創輝煌!尤其是龍泉山國家原始森林公園的投資開發,必將促使龍泉市成為中國生態旅遊大市。葉放先生所著《龍泉攬勝》的出版,亦吹響了龍泉自然生態旅遊和人文風情旅遊的號角!

“春色滿園關不住,一枝紅杏出牆來。”這是宋代龍泉大詩人葉紹翁的千古絕唱。沐浴改革開放春風的歷史文化名城龍泉,正如一枝出牆紅杏,面向全國,面向世界,笑迎八方賓朋。

節慶民俗

龍泉市

龍泉市花鼓燈是舞台戲劇的最低形式,是春節期間最受農村男女老少歡迎的文娛演出活動,舊時龍泉各鄉均有,以東鄉龍南為多。一般在農曆正月間,花鼓戲班走村串戶,演出節目有“補缸”、“賣花線”、“抬轎舞”、“狀元遊街”等民間折子戲。戲班內有生、旦、醜等角色,配有絲竹樂及鼓樂隊,計有十人左右,約定擇日到某村演出時,先送紅貼,接到貼的村,屆時要在村口燃放鞭炮迎接,並給戲班贈送紅包。演畢,由村坊召集人招待點心。此活動,解放初頗盛,並在剿匪、反霸、土改、抗美援朝等運動中用“舊瓶裝新酒”,編寫新的宣傳內容,發揮過重要作用,現隨著農村文化生活日益豐富和影視的普及,花鼓燈也無形中退出歷史舞台。

新春遊園賞幽蘭

深谷生幽蘭,龍泉深山峽谷眾多,因之蘭花品種也很多,最具特色的是細葉寒蘭,花型獨特,葉片細柔光澤,香味馥郁,色彩多樣,馳名中外。蘭花亦成為龍泉市花,家家戶戶亦有培植蘭花的習慣。近年來,市蘭花協會為了展示蘭藝,每逢春節即節即向龍泉市民徵集蘭花,集中在九姑山公園的園林花苑裡舉辦蘭花大展。從大年初一至十五,龍泉市民和各方遊客就蜂湧而至,給自己喜愛的蘭花投下神聖的一票。假若那盆蘭花獲得金獎,這盆蘭花則身價百倍,成為龍泉本年度市花的象徵。

石馬老酒敬花燈

從唐代開始,龍泉就有正月十五舞龍燈的歷史了,此風一直沒襲至今並形成一年一度龍燈節的,龍淵鎮獨有石馬村了。石馬村位於龍淵鎮北,離城12公里,有村民180戶,家家戶戶都參加舞龍燈。有香龍、布龍、竹簍龍三種。香龍龍身插滿香火,黑夜之中,長龍游舞,香火點點,十分壯觀。布龍龍身以彩布扎制,盤舞起來柔軟自如。竹簍龍每個龍段用竹篾扎制,盤舞起來輕巧別致,一般有90節,每節一米長。起舞時,引者揮動珠燈,伴以粗獷的鑼鼓節奏,引“龍”搶“珠”,逗“龍”狂舞。村俗規定男年滿20歲始有資格舞龍燈,曰為“上燈”,年滿60歲才可“掛燈”(可自願參與)。村里還有2.5畝“迎燈田”,田裡收穫作元宵舞龍燈開銷。村規還約定,農戶娶親生男育女的都要獻出一壇家釀老酒敬龍燈,每年都有二十幾壇,元宵夜供舞龍燈人員和客人喝,外出村民都會在節日前趕回家參加鬧元宵活動。元宵節凡是到石馬看龍燈的客人,家家戶戶都會熱情接待。這一習俗代代相傳延續至今。改革開放後,村民生活水平提高,此俗活動搞得一年比一年好。沿山小公路給人們往返提供便捷,來此參與活動的人逐年增加,據不完全統計,每年正月十五到石馬看龍燈的客人達兩千人之多,好客的石馬人在村幹部的帶領下,都會把遊客的生活安排得很周到,把這一天當作最喜慶的日子。

安仁板龍鬧元宵

安仁鎮正月十五迎板龍燈和花燈的活動始於五代,由劉項兩大家族開創並流傳至今,成為遠近聞名的板龍節,吸引著四方遊客。這項民俗活動之所以有如此強大的生命力,是因為它體現了華夏兒女頑強拼搏、團結一致的民族精神。尤其是板龍燈,具備了中華民族“龍”的全部特徵,牛頭、獅面、鹿角、蛇身、鳳爪、魚尾巴。龍頭雄偉壯觀,製作精細,每人皆由專人負責製作。龍身用一塊長2.2米的木板做成,也稱一節,每節板上將九支長短不一的篾彎弓,用四個大小不一的篾箍將其固定成弓箭形,作為龍骨,糊上棉紙,貼上金、銀龍鱗、紅龍脊,內裝三支蠟燭,每節龍身兩頭各打一圓孔,兩節之間串上龍棒,上下插上捎釘,連線而成,根據村規民約,每戶出一位舞龍手,每戶出一節板龍身,村坊的戶數則決定著板龍的長短,一般都有300多米長,號稱世界最長的板龍燈。盤舞陣式有“跑馬陣”、“盤龍陣”、“元寶抽心”等等。每逢元宵之夜,整個安仁古鎮就成了龍的世界,燈的海洋。迎燈的隊伍到那裡,煙花、爆竹便放到哪裡。板龍燈、花燈首尾相接長達2里,蜿蜒緩行,蔚為壯觀。各方遊客到此過節,必能品嘗到一頓豐富的民俗文化大餐。

清明踏青放紙鷂

清明節為龍泉市民郊遊踏青掃墓之日。古時,家家插柳條於門上,提酒肴點心,全家外出踏青省墳,小孩子還乘機帶著紙鷂風箏,在效外放飛。這一天四郊之間掃墓者,放紙鷂風箏者,摩肩繼踵。祭祖後,則吃一種艾青草和糯米粉做的清明飠果 ,並遊玩于山川溪水之間,此俗迄今不衰。民謠中“正月燈,二月鷂,三月葫蘆趕紙鷂”,說的正是清明時節放紙鷂的事,因為此時地氣上升,是最適宜放紙鷂的理想時期,溪灘上,田畈中,到處都活躍著放紙鷂的孩子們,形成一幅幅天然的春樂園。紙鷂和風箏的區別是系鈴會鳴稱風箏,無鈴無聲稱紙鷂。一種是清明前後在白天緣線隨放;另一種是在夜間依仗火勢騰空,有小、中、大三類,糊成燈籠式,籠中用茶油浸過的紙蕊燃燒,靠一股火氣騰空,俗稱“孔明燈”。

歷史人物

龍泉市

龍泉市春秋末期,戰國初期越國人。龍泉寶劍創始人。他誕生時,正值東周列國紛爭,楚先後吞併了長江以南45國。越國就成了楚靈王的屬國。少年時代,他從母舅那裡學會了冶金技術,開始冶鑄青銅劍和鐵鋤、鐵斧等生產工具。他肯動腦筋,具有非凡的智慧;他身體強健,能刻苦耐勞。他發現了銅和鐵性能的不同之處,冶鑄出了第一把鐵劍:“龍淵”,開創了中國冷兵器之先河。在春秋五霸、戰國七雄的爭霸戰爭中,顯示了無窮威力。

關於“龍淵”劍,即龍泉劍的誕生過程,《越絕書》中有“楚王見劍”的記載:楚王命令風鬍子到越地去,尋找歐冶子,叫他製造寶劍。於是歐冶子走遍江南名山大川,尋覓能夠出鐵英 、寒泉和亮石的地方,只有這三樣東西都具備了,才能鑄制出利劍來。最後他來到了龍泉的秦溪山旁,發現在兩棵千年松樹下面有七口井,排列如北斗,明淨如琉璃,冷澈入骨髓,實乃上等寒泉,就鑿池儲水,即成劍池。又在茨山下採得鐵英,拿來煉鐵鑄劍,就以這池裡的水淬火,鑄成劍胚,可是無好亮石磨劍,歐冶子又爬山越水,千尋萬覓,終於在秦溪山附近一個山岙里,找到亮石坑。發覺坑裡有絲絲寒氣,陰森逼人,知道其中必有異物。於是焚香沐浴,素齋三日,然後跳入坑洞,取出來一塊堅利的亮石,用這兒水慢慢磨製寶劍。經兩年之久,終於鑄劍三把:第一把叫做“龍淵”,第二把叫“泰阿”,第三把叫“工布”。這些寶劍彎轉起來,圍在腰間,簡直似腰帶一般,若乎一松,劍身即彈開 ,筆挺筆直。若向上空拋一方手帕,從寶劍鋒口徐徐落下,手帕即分為二。斬銅剁鐵,就似削泥去土,之如此,皆因取此鐵英煉鐵鑄劍,取這池水淬火,取這山石磨劍之故。楚王見劍大喜,乃賜此寶地為“劍池湖”,唐乾元二年此地置縣就以第一把寶劍為縣名,叫“龍淵縣”,因避唐高祖名諱“淵”字,改叫“龍泉”,一直叫到今天。為了紀念龍泉寶劍鼻祖歐冶子,後人在劍池湖建了“劍池亭”和“歐冶子將軍廟”,成 了一方千年古蹟。

章生一、 章生二

兄名生一,弟名生二,龍泉人氏,哥窯和弟窯的創始人。南宋初期於琉 田,即今龍泉市小梅鎮大窯村同業於瓷窯。時該村有瓷窯四十餘家,尤以章氏兄弟窯製品最佳。生一所制之器,胎質堅實、薄如蛋殼,釉層豐 富飽滿,釉色濃淡不一。淡白者稱米色,稍濃者稱豆綠。釉有斷紋,號白極碎,即魚子紋。其器紫口鐵足,產品為朝廷所壟斷,精品專供御用 。因其為兄,所制之器名“哥窯”,為宋代五大名窯之一。生二作品則繼承龍泉青瓷傳統風絡,因有發展,著色蔥翠,創造了梅子青、粉青、 白胎厚釉,光澤柔和、滋潤如玉、扣之如磬,極耐磨弄。其精品皆是呈宮廷。因其為弟,所制之器名“弟窯”。又因其作品風格繼承龍泉晉唐 青器,又名“龍泉窯”,亦稱“章窯”。所以世稱章氏兄弟是開創龍泉青瓷鼎盛時代的標誌性人物。

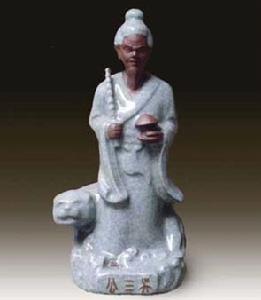

吳三公

龍泉市

龍泉市原名吳煜。南宋龍泉縣龍溪鄉龍巖村人,是世界“砍花法”人工栽培香菇技術創始人。因其 排行老三,後人敬稱“吳三公”。他年青時常到縣城擔鹽,路經鳳陽山腳時,發現闊葉林里榆樹上長滿了雨傘狀的菌蕈,十分鮮嫩可愛,他就 採摘一些帶到家中燒湯喝,味道鮮美,香氣撲鼻,於是他就給它起了一個好聽的名字:“香菇”,並帶領村民上山采菇,吃不完就用炭火烘乾 ,來年再吃。有一次,他有斧頭砍去榆樹上長滿香菇的敗枝,不久發現被他砍過的地方香菇長得特別旺。還有曾被他搖動過的樹幹,香菇長勢 更好,於是他就從這長期的勞動實踐中,發明了“砍花”、“驚蕈”種菇法,傳之於世。

民謠曰 :“朱皇欽封龍慶景,國師討來做香菇”,是說明洪武年間,處州香菇入貢,被朝廷列為佳品,國師劉伯溫就向朱皇進貢說處州龍慶景三縣菇 民之艱難,朝廷要多加扶持。朱皇就將香菇生產的專利權賜給龍慶景三縣人民,並封贈吳三公為“羹食公侯”。明萬曆三年皇帝又敕封為“判 府相公”。後世菇民奉吳三公為“菇神”,並建了規模宏大的鳳陽廟,設菇神之位,年年祭祀。

葉適

南宋著名學者,與朱熹齊名。字正則,祖籍龍泉,其父母因龍泉發大水飄沒數百里,徙於瑞 安,其生於瑞安,晚年定居永嘉。淳熙五年(1178),舉進士第二。《四朝聞見錄》載:本為第一,因策論有“聖君行弊政,庸君行善政”之 說,遂為第二。因薦召為大學士,遷博士。寧宗時,授寶漠閣待制知建康府兼沿江制置使,力捍江防,反對與金議和。後因遭中丞雷孝友誣陷 被奪職。從此遷居永嘉水心村,以經國濟世之才自負,杜門著述,多有匡救時弊之言,稱水心先生,為永嘉學派創始人。宋史《藝文志》有葉 適《習學記言》45卷;《周易述解》1卷;《名臣事纂》9卷;《葉適文集》20卷。《四庫全書》有葉適《習學記言》50卷;《水心卷》28卷等 。主張通商惠工,扶持商賈,流通貨幣。中國市場經濟理論之萌芽,就出自葉適。

葉紹翁

南宋著名詩人,字嗣宗,號靖逸,龍泉人氏。原姓李,祖父李穎士於宋政和五年(1115)中 進士,曾任處州刑曹,後知餘姚。建炎三年(1129),穎士抗金有功,升為大理寺丞、刑部郎中,後因趙鼎黨事,被貶。紹翁因祖父關係受累 ,家業中衰,少時即給龍泉葉姓為子。光宗至寧宗期間,曾在朝廷做小官,與龍泉同鄉進士、當朝參知政事(副相)真德秀過從甚密。攻詩, 尤擅七言絕句,屬江湖派,然意境高遠,用語新警,非一般江湖派詩人之作。有《鄂王墓》詩:“萬古知心只老天,英雄堪恨復堪憐。如公少 緩須臾死,此虜安能八十年。漠漠疑塵空偃月,堂堂遺像在凌煙。早知埋骨西湖路,悔不鴟夷理釣船。”表現了南渡文士對國事的感慨,愛憎 分明。其《遊園不值》詩:“應憐屐齒印蒼苔,小扣柴扉久不開。春色滿園關不住,一枝紅杏出牆來。”膾炙人口,成千古絕唱。其《西湖晚 秋》詩:“愛山不買城中地,畏客長撐層後船。荷花無多秋事晚,又隨鷗鷺過殘年。”在歷代歌詠西湖詩中,可謂上乘,頗得野趣。著有《靖 逸小集》和《四朝聞見錄》。後者記述南渡以後朝野事,可補史傳之不足,收入《四庫全書》。

葉大慶

南宋著名考古學家,字榮甫,龍泉人氏。開禧元年(1205)中進士,大慶少時入縣學, 弱冠升京師國子學。授建州州學教授。上自六經諸史,下逮當朝名家著述,無所不諳,並以詞賦知名於時。對諸生授業解惑,辨偽糾謬,議論 精確,說理透闢,深得學子愛戴。晚年,身患痼疾,杜門辭教,將數十年之教學筆記,整理成《考古質疑》一書,內容涉及歷朝史實、曲章制 度、文字訓詁,詩詞文章,而以考證史實為多。如考司馬遷《史記》記事前後矛盾處,辨析中者,結論令人信服。大慶死後,好友建州郡丞葉 武子慷慨解囊,將《考古質疑》付梓,於寶慶二年(1226)問世,後收入《永樂大典》。1985年,上海古籍出版社重版,對今日考古工作仍具 有指導意義,系大學文科古漢語專業、考古專業、古典文學專業的必讀書。

特產

龍泉市

龍泉市龍泉是世界香菇發源地之一,自然條件十分優越,所產段木香菇、代料香菇質地優厚,菇形園整、色澤純正、香氣濃郁,味道鮮美,深受客戶的歡迎。隨著食用菌實用技術的普及,生產得到了很大的發展,年產乾菇7000多噸,年外銷鮮菇5000多噸,產品暢銷世界各地。已形成生產、銷售、加工一條龍服務體系,香菇生產已成為我市農村經濟的支柱產業,廣大農民脫貧致富奔小康的重要門路。在95(福州)全國食藥用菌產品展示與新技術交流會上獲得《全國食用菌先進縣》的榮譽稱號,“龍寶”牌香菇在首屆農業博覽會獲銀質獎。現已建立了2個大型的香菇交易市場,占地面積13000平方米,年交易額達到2億多元。

《宋·楊萬里。蕈子》:“戴穿落葉忽起立,撥開落葉百數十。蠟面黃紫光欲濕,酥莖嬌脆手輕拾。色如鵝掌味如蜜,滑如蓴絲無點澀。傘不如笠釘勝笠,香留齒牙麝莫及。”

《菌譜》:香菇,又稱合蕈,其來歷為“合蕈始名台蕈,舊傳昔上進,標以合蕈。上遙見誤讀,因承誤雲。”

《夷堅志·景志》載,進賢縣簡坊市,皆諸簡所居。因仆趙三,每日人山採薪。慶元元年七月,久雨乍晴,持斧至山顛,見巨松下一大蕈,其徑一尺八寸,摘歸夸語鄰里,以為平生所未見。酒肆王翁尤異之。謂曰:“我與爾錢,爾以與我,將掛於店外以誘飲客。”趙許之,而嫌所酬之薄,與妻言:“蕈如許大,而王翁只肯還五十錢,不如我一家自飽。”傍人亦以是贊之。即分劈洗滌,和米加味作膳,喚妻子婦孫均食訖,乃就寢。未及交睫,皆覺腹痛雷鳴,竟奏廁,到明盡死。獨一孫數安,以嘔吐得免,簡氏為收育之。蕈之有毒固多,此禍一何慘也。王翁家與酒客亦危矣哉!

歷史傳說:清代程渠南,為人性滑稽。一日其與僧人覺隱同齋食蕈,覺隱請賦詩,渠南應聲作一絕詞:“頭子光光腳似丁,抵宜豆腐與波盪薐。釋迦見了呵呵笑,煮殺多少行腳僧。”覺隱聞之噴飯。

龍泉青瓷

龍泉青瓷始於南朝,興於北宋,盛於南宋,古代龍泉名窯是宋代“官、哥、汝、定、鈞”五大名窯之一,歷史悠久,馳名中外。青瓷以瓷質細膩,線條明快流暢、造型端莊渾樸、色澤純潔而斑斕著稱於世。“青如玉,明如鏡,聲如磬”的“瓷器之花”不愧為瓷中之寶,珍奇名貴。

龍泉市

龍泉市龍泉牌青瓷獲中國國家部優產品獎,先後有200多件精品,均獲得國家級新產品“金龍獎”。珍品哥窯61公分迎賓盤、52公分掛盤被譽為當代國寶。七寸精嵌“哥窯”藝術掛盤被國務院定為國家級禮品,哥窯紫光碟、紫光瓶等51件珍品被中南海紫光閣收藏陳列,送展30多個國際博覽會、為國家領導人出國訪問提供禮品。被國際各大博物館收藏。

龍泉青瓷產品有兩種:一種是白胎和硃砂胎青瓷,著稱“弟窯”或“龍泉窯”,另一種是釉面開片的黑胎青瓷,稱“哥窯”。“弟窯”青瓷釉層豐潤,釉色青碧,光澤柔和,晶瑩滋潤,勝似翡翠。有梅子青、粉青、月白、豆青、淡蘭、灰黃等不同釉色。“哥窯”青瓷以瑰麗、古仆的紋片為裝飾手段,如冰裂紋、蟹爪紋、牛毛紋、流水紋、魚子紋、膳血紋、百圾碎等加之其釉層飽滿、瑩潔,素有“紫口鐵足”之稱,與釉面紋片相映,更顯古仆、典雅,湛稱瓷中珍品。

現代的龍泉青瓷忠實地繼承了中國傳統的藝術風格,在繼承和仿古的基礎上,更有新的突破,研究成功紫銅色釉、高溫

黑色釉、虎斑色釉、赫色釉、茶葉未色釉、烏金釉和天青釉等。工藝美術設計裝飾上,有“青瓷薄胎”、“青瓷玲瓏”、“青瓷釉下彩”、“象形開片”、“文武開片”、“青白結合”、“哥弟窯結合”等。

龍泉青瓷蜚聲海內外,不愧為中華民族藝術百花園中的一朵奇葩。是中國瓷器史上一顆燦爍的“瓷國明珠”。

龍泉靈芝

龍泉市

龍泉市在美麗神話小說《白蛇傳》中,白娘子歷經千辛萬苦盜取仙草靈芝救活許仙的故事,在中國大地上幾乎家喻戶曉,甚至流傳亞洲各國以至歐美。靈芝形態別趣,光彩奪目,引人入神,歷代文人墨客讚不絕口。還發現靈芝“食之長生,返老還童”,即有抗衰老作用,於是稱之仙草、還魂草。歷代上至帝王將相,下到平民百姓崇敬和信奉靈芝,得到一枝靈芝如獲至寶……

靈芝是一種功效十分顯著的藥(食)用菌,自古為珍貴藥材,被譽為仙草。我國現存最古老的中醫藥典籍《神農本草經》里記載365種中藥,分為上、中、下三品,在上品的120種中藥中,靈芝排列高於人參,為上上藥,並載有“益心氣”、“安精魂”、“好顏色”、“補肝益氣”、“不老延年”等功效。傳說秦始皇為求長生不老,派人到東海瀛洲採摘靈芝仙草。城鎮居民廳堂上的“長壽圖”里常畫有靈芝草和壽星;不少家庭排設的“松鶴遐齡”乃指“松、靈芝、鶴”。

邢台籍元代著名學者劉秉忠為讚譽靈芝特賦詩一首:“鐵色皺皮帶老霜,舌根未得先天月,鼻觀先通聖妙香,江南草木屬尋常”。給予靈芝很高的讚譽,靈芝成為人們心目中“長壽福祿”、“吉祥如意”、“國泰民安”的吉祥之物。

現代藥理學與臨床實踐進一步證實了靈芝的藥理作用,並證實靈芝多糖是靈芝扶正固本、滋補強壯、延年益壽的主要成份。現在,靈芝作為藥物已於2000年正式被國家藥典收載,同時它又是衛生部批准的新資源食品,無毒副作用,可以藥食兩用。

浙江省縣級以上行政區劃

| 地級市 | 市轄區、縣級市、縣 、自治縣 |

| 杭州市 | 拱墅區 | 西湖區 | 上城區 | 下城區 | 江乾區 | 濱江區 | 餘杭區 | 蕭山區 | 建德市 | 富陽市 | 臨安市 | 桐廬縣 | 淳安縣 |

| 寧波市 | 海曙區 |江東區 | 江北區 | 鎮海區 | 北侖區 | 鄞州區 |餘姚市 | 慈谿市 | 奉化市 | 寧海縣 | 象山縣 |

| 溫州市 | 鹿城區| 龍灣區 |甌海區 | 瑞安市 | 樂清市 | 永嘉縣 | 洞頭縣 | 平陽縣 | 蒼南縣 | 文成縣 | 泰順縣 |

| 嘉興市 | 南湖區 | 秀洲區 |海寧市 | 平湖市 | 桐鄉市 | 嘉善縣 | 海鹽縣 |

| 湖州市 | 吳興區 | 南潯區 | 長興縣 | 德清縣 | 安吉縣 |

| 紹興市 | 越城區| 諸暨市 | 上虞市 |嵊州市 | 紹興縣 | 新昌縣 |

| 金華市 | 婺城區 | 金東區 | 蘭谿市 | 義烏市 | 東陽市 |永康市 | 武義縣| 浦江縣 | 磐安縣 |

| 衢州市 | 柯城區 | 衢江區 | 江山市 | 龍游縣 | 常山縣 | 開化縣 |

| 舟山市 | 定海區 |普陀區 | 岱山縣 | 嵊泗縣 |

| 台州市 | 椒江區 | 黃巖區 | 路橋區 | 臨海市 | 溫嶺市 | 玉環縣 | 天台縣 | 仙居縣 |三門縣 |

| 麗水市 | 蓮都區 |龍泉市 | 縉雲縣 |青田縣 | 雲和縣 |遂昌縣 | 松陽縣 | 慶元縣 | 景寧畲族自治縣 |

| (註:杭州市、寧波市為副省級城市。) | |