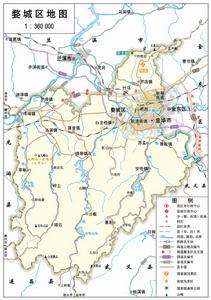

基本概況

在金星、婺女星交相輝映的浙中歷史文化名城金

婺城風光

婺城風光千古風流八詠樓

江山留與後人愁。

水通南國三千里,

氣壓江城十四州!

今天,汩汩流淌的金華江,正穿越歷史的滄桑,挾帶變革的風雷,孕育出一片神奇的土地。一座充滿青春活力的現代化新興城市將矗立於婺江之濱,她就是浙中明珠——婺城區。

洶湧澎湃的全球化浪潮,帶來了國際投資和產業專業化的新高潮。在這種大背景下,金華市委、市政府加快了城市化進程戰略的實施,於2002年12月批准設立婺城新區。新區規劃面積89平方公里,是浙江中西部中心城市金華市的核心區。婺城區的建立,是金華市委、市政府接軌長三角,謀求大發展的一個戰略決策;不久的將來,婺城區必將成為浙中一道亮麗的風景線,成為浙中一顆璀燦的明珠。

地理位置

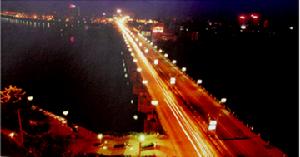

婺城夜景

婺城夜景婺城區地處中國東部沿海的浙江省中部,是上海經濟區、沿海發達地區和內陸腹地的結合部,東銜滬、甬、溫三個港口城市,西臨浙江西部及閩贛皖三省,地理位置極為優越,是浙江省及中國的重要交通樞紐,閩浙皖贛四省的交通要道。

地形地勢

地勢西南和東北

婺城風光

婺城風光金華南山 金華南山,位於婺城區南部,屬仙霞嶺山脈,區域範圍主要包括沙畈、塔石、嶺上、莘畈、箬陽、安地等六個山區鄉鎮,它是金華市區的一道天然屏障,總面積有588.1平方公里,有150個行政村,人口6.13萬人,耕地總面積有3萬畝,山林面積82.51萬畝,其中生態公益林就有48.96萬畝,占總面積的55.5%,森林覆蓋率達95%。水利資源得天獨厚,安地、沙畈、塔石、莘畈等四條山壟是白沙溪、梅溪、厚大溪、莘畈溪的源頭區。植被屬亞熱帶常綠闊葉林植被區系,植被類型分四個植被組型,九個植被型,十八個植被群系。森林樹種有83科439種,草本70科300種。屬國家與省重點保護樹種有10餘種,其中一、二級重點保護的野生植物有南方紅豆杉、櫸樹、花櫚木、凹葉厚朴、樟等。有100年以上古樹名木833株。野生動物分布有獸類59種,鳥類125種,蝶類300種,爬行類45種,兩棲類28種,占全省資源種類的50—60%,國家一級重點保護野生動物有黑麂,二級有鬣羚、獼猴、大鯢、虎紋蛙、穿山甲等,其中南山猻猴群落有250隻左右。區內有龍蔥獼猴、乾竹坑次生林、朱前塢次生林、大高塢次生林、水竹蓬古樹名木、慈姑殿次生林、里花塢黑麂、東西坑鬣羚、毛洋次生林等9個自然保護區,面積4萬畝。有沙畈、金蘭、安地、莘畈及正在興建中的九峰水庫等五座中型水庫,庫容達3.9億立方米。

交通體系

浙贛、金溫及金千三條鐵路幹線交匯於此,鐵路年客運量居浙江第二位。公路交通網路縱橫交錯、四通八達,330國道、03省道、杭金衢、金麗溫高速公路穿境而過。婺城區至出海口寧波、省會城市杭州均只有1個半小時的行程,至上海的行程也只有3個多小時。離義烏民航機場50公里,赴杭州蕭山國際機場僅90分鐘車程,境內最大的河流金華江流經蘭江、富春江、錢塘江,可達大運河與沿海各港口,周邊有上海、寧波、溫州等出海港口。

水利水系

婺城水系

婺城水系水力資源豐富,婺城、金東兩區理論蘊藏量達11.53萬千瓦,可開發利用的5.41萬千瓦。已建成水電站200餘座。

電信通訊

婺城區的電信通訊發展迅速,是浙江中部地區的光纜樞紐。區內城市供水設施完善、自來水供應充足、水質優良。在電力設施方面,建有500千伏、220千伏、110千伏、35千伏等配套變電所,供電充足。目前,城市集中供熱及集中供氣工程正在實施當中;位於竹馬、白龍橋的鐵路貨運站和乾西區域配送中心,為婺城區提供了堅實的物流基礎。區內基礎設施發達、道路骨架完善,已基本實現“七通一平”。

人文文化

何炳松

何炳松氣候環境

婺城區屬亞熱帶季候風氣候,四季分明,氣溫適中,熱量豐富,雨量充沛。年平均所溫為17.9攝氏度,年降水量1400毫米,無霜期為263天;全年平均日照時數2062小時,大於10攝氏度的有效積溫5500攝氏度左右。

優越的自然條件造就了這裡發達的農業和豐富的物產,金華火腿馳名中外,金華佛手、金華茶花、金華藕粉、金華酥餅在海內外都享有盛譽,這裡還是中國茶花之鄉、中國桂花之鄉、中國奶牛和乳品之鄉。優越的自然條件,使婺城區具有優美的環境和充足的資源優勢,城區三面環水(白沙溪金華江和洞溪),一面靠山,依山傍水,環境優美,自南向北的十一條水系水量充沛水質優良,郭力壠水庫青塘水庫風景秀麗,可發展成為青山環抱,綠水長流的精品城市。規劃中的城防工程將防洪、休閒、人居、生態融為一體,將成為新區的一大景觀。

行政區域

婺城區

婺城區2002年轄9個街道、9個鎮、9個鄉,59個社區、6個居民區、635個行政村:

城東街道、城中街道、城西街道、城北街道、江南街道、西關街道、三江街道、秋濱街道、新獅街道

羅店鎮、蔣堂鎮、湯溪鎮、羅埠鎮、雅畈鎮、琅琊鎮、洋埠鎮、安地鎮、白龍橋鎮

蘇孟鄉、竹馬鄉、乾西鄉、長山鄉、莘畈鄉、箬陽鄉、沙畈鄉、塔石鄉、嶺上鄉

歷史沿革

婺城區歷史悠久,春秋戰國時期屬越國地;秦始皇時(公元前222年)分吳越地,置會稽郡,設烏傷縣(今義烏),婺城區屬烏傷縣;

東漢獻帝初平三年(公元192年)分烏傷南鄉地(實為西南鄉地)置長山縣,因縣東北長山(即金華山)而名;

三國吳寶鼎元年(266年)分會稽郡置東陽

婺城古蹟

婺城古蹟隋文帝開皇九年(589年)廢郡置婺州,長山縣改名吳寧縣,開皇十二年又改名為東陽縣,至十八年(598年)更名為金華縣;

唐武則天垂拱四年(688年)改稱金山縣,唐中宗神龍元年(705年)復名金華縣;

元世祖至元十三年(1276年)金華縣為婺州路治;

宋淳化元年(990年)為婺州保寧軍;朱元樟戊戍年(1276年)金華縣為寧越府治,庚子年(1360年)為金華府治;明清二朝五百五十年間,均為金華府治所在地;

民國元年(1912年)浙江光復時府廢,金華縣直屬浙江省,民國三年(1914年)設金華道,轄金華、衢州二府地,道府治在金華縣,民國十六年(1926年)道廢,金華縣又屬浙江省,民國二十一年(1932年)設浙江省第四行政督察專員公署於金華,民國三十六年(1947年)改浙江省第八行政督察專員公署於義烏,金華縣屬之。

1949年5月金華解放,設金華縣,10月析金華縣城區設金華市,1950年撤金華市併入金華縣,1951年仍分設金華縣、金華市,1958年撤湯溪縣,除兩個鄉併入蘭溪外,余均併入金華縣;1959年撤銷龍游縣,其中湖鎮區併入金華縣。其後金華縣城區曾兩度設市(縣級),1981年金華縣稱金華市,1983年恢復龍游縣其湖鎮區仍劃歸龍游縣。1985年撤地建市,原金華市分設婺城區、金華縣;

2000年撤銷金華縣擴大婺城區,設立金東區,金華縣的湯溪等到14個鄉鎮劃入婺城區,將婺城區的仙橋等3個鄉鎮劃入金東區。婺城區之名自1985年起沿襲之今。

地名由來

康熙《金華府志》據《太平寰宇記》載:“梁武帝改置金華郡”,並注有:“《玉台新詠》序雲:金星與婺女爭華,故日金華”。隋文帝開皇時期置婺州,始稱婺州,金華城稱婺城,簡稱婺。

區域特色

婺城風景圖

婺城風景圖歷史名人

黃賓虹

黃賓虹(18

黃賓虹

黃賓虹黃賓虹19歲遊覽金華北山、杭州西湖、安徽黃山、九華山、永康方岩、縉雲仙都、諸暨薴籮村等名勝古蹟,其間寫生作畫,積累大量素材。游北山後作《北山攬勝圖》。

黃賓虹不僅是近代中國山水畫的傑出代表,而且也是詩人、書法家、篆刻家,對民族文化的繼承和發展作出了卓越貢獻,在海內外有重大影響。黃賓虹編著有《古畫征》 、《黃山畫家源流考》、 《中國山水畫今昔之變遷》 、《美術叢書》、 《賓虹羼抹》等。

邵飄萍

邵飄萍

邵飄萍 飄萍很小能背誦《史記》全文,打下良好的文學工地。12歲時考中秀才,16歲受戊戌變法的影響,考入杭州浙江高等學堂,攻讀光、聲、化、電等自然科學。19歲畢業回到金華,在金華中學堂,長山書院等三所中學任教。

飄萍是孫中山民主革命的積極支持者。在《臨時約法》的頒布下,投身於“新聞救國”的事業。於1912年在杭州與辛亥革命時期著名報人杭辛齋合作創辦《漢民日報》,後因報上直斥袁世凱為“袁賊”, 《漢民日報》被查封,飄萍逃亡日本。1915年初日本和袁世凱提出滅亡中國的二十條,飄萍立即馳報國內,成為討袁鬥爭的第一人。

飄萍一生疾惡如仇與黑暗統治作殊死鬥爭。1928年北京新聞界為他補開了追悼會。1949年4月毛主席親自批示追認邵飄萍為革命烈士,1986年邵飄萍誕辰100周年,殉難60周年之際,全國新聞領導、省、市黨政領導在金華婺州公園為邵飄萍銅像揭幕。

施光南

施

施光南

施光南 施光南立志將來搞音樂,1957年高中畢業,他邁出了人生道路上決定性的一步—報考音樂學院。音樂學院要考彈鋼琴,可施光南連鋼琴都未觸摸過,自學自練,經過半年的“臨陣磨槍”,他器樂參加了音術學院的專業考試。未被錄取。施光南來到地處天津的中央音樂學院附中學習。

1959年,施光南以優異的成績轉入天津音樂學院深造,他積極收集戲曲音樂和民間音樂,深入廠礦、碼頭、農村,積累了大量音樂素材,歌曲《五好紅花寄回家》和小提琴曲《瑞麗江邊》就是他大學時代的名作品。1964年施光南大學畢業後分配到天津歌舞劇院工作。於1972年創作了具有理想主義色彩、歡快上口的《打起手鼓唱起歌》。粉碎“四人幫”第二年,施光南調入中央樂團工作。此後十幾年,施光南音樂創作如泉噴, 《祝酒歌》抒發了中華兒女跨入新時代的喜慶之情, 《吐魯番的葡萄熟了》的動人鏇律傳遍祖國大地,《在希望的田野上》引起億萬民眾的強烈共鳴,施光南其他主要作品還有:歌劇《傷逝》、《屈原》、芭蕾舞劇《白蛇傳》,京劇《紅雲崗》和河北梆子《紅燈記》的唱腔及音樂,大合唱《神州吟》,鋼琴協奏曲《阿里山之鼓》,弦樂四重奏《青春》,聲樂套曲《革命烈士詩抄》,電影音樂《海上升明月》。特別是他的大量的抒情歌曲,深受廣大民眾喜愛,如《周總理,你在哪裡》、《月光下的鳳尾竹》、 《多情的土地》 、《年輕的心》、《小貝殼》等,他作的歌曲《高舉亞運會火炬》被定為1990年北京亞運會會歌。他以畢生的精力心血,為人民留下數以千計的音樂作品。

艾青

艾 青

艾 青 艾青,清宣統2年(1910)3月27日出生於金華傅村鎮畈田蔣村,姓蔣,名正涵,字養源,號海澄。艾青是筆名,從1933年寫《大堰河—我的保姆》始用至今。

1925年夏,艾青考入浙江省立第七中學(現金華一中)讀國中。艾青對詩歌有濃厚的興趣,他的處女作《游痕》發表在校刊《學蠡》第一期上。艾青又酷愛繪畫,這同圖畫老師張書旂先生對他的影響分不開。

畢業後,艾青考入杭州西湖藝術學院繪畫系。院長林風看了艾青的畫,說了兩句關鍵的話:“你在這裡學不到什麼,到國外去吧。”於是,1929年春天,到了法國巴黎,在那裡他一邊打工,一邊學習繪畫。1931年,日本帝國主義占領我國的東北,艾青在巴黎參加了反帝國大同盟集會,寫了《會合》一詩,後來發表在丁玲主編的《北斗》上。

艾青是中國新詩發展史上堅持最久,成果最豐。他是我國現實主義詩人的傑出代表,詩壇泰斗,貢獻最大的詩人,也是世界詩壇的巨匠之一。

風土人情

天下第一桌

浦江迎會,俗稱“抬閣”。它以中國民間傳說人物造型為主體,進行精心的藝術設計,具有驚、險、奇、怪、妙等

天下第一桌

天下第一桌相傳浦江迎會始於宋代,盛於明清,已有千年的歷史,祖上傳說是為了紀念胡公大帝。浦江農曆八月十三日大搞迎會是因為這天是胡公大帝的生日。每年的這一天,浦江黃宅等鄉村都會匯集一堂,拿出各自看家本領,一展風采。

浦江的迎會有“人會”、“紙會”、“人紙合會”之分。

“紙會”是用竹篾縛成人形,用紙裱糊後再繪畫,裝飾成各種戲劇人物。表演時由一人隱於桌下,用細線牽拉人物各關節部隊。紙會造型獨特,工藝精細,非花上百工難成其巧妙。

“人會”是由孩童扮演活靈活現的戲劇故事或神話傳說。在特製的會桌上按照造型需要設定鐵架,鐵架被扮演者的衣物飾器所遮掩,孩子們在上面凌空而立悠然自得並不斷變幻造型。會桌由多名強健漢子抬著行走,行進時顫顫悠悠,驚險異常,看得人心跳不已,被中外友人稱為“中國一絕”。

黃宅的人會至今有20餘桌,如“姜太公釣魚”、“三打白骨精”、“趙雲破曹”、“三請梨花”、“鐵弓緣”等,童趣天真,十幾桌一起出動,鑼鼓喧天,鞭炮齊鳴,場面十分壯觀、熱鬧。

竹木根雕

浦江竹木根雕始於唐宋,興於明清,在漫長的歲月中,形成了獨特的藝術風格和鮮明的地方特

竹木根雕

竹木根雕浦江木雕講究中國畫的筆意美,其基本技法有圓雕、浮雕、拼雕、鏤雕、通雕等,題材多選自民間傳說、神話故事、歷史人物、古典文學名著和傳統名畫,一般用於建築裝飾,如門窗、屏風、樑柱、牛腿等,也用於幾、桌、櫥、箱等家具裝飾,還有專供欣賞的陳設品。根雕則是選取奇形怪狀的竹木根株,依其自然形態加以造型,雕刻成為精湛的藝術品。

浦江竹木根雕歷史悠久,地方特色濃厚,因而與東陽木雕、青田石雕齊名,並稱“浙江三雕”。浦江根雕,是從木雕、竹雕基礎上升華出來的工藝珍品。由藝人按竹木根株的自然形態,進行巧妙的構思和設計後雕鏤而成。一件上檔次作品,價值以萬計。

剪 紙

浦江人傑地靈,文化底蘊豐厚,素有“文化之邦”“書畫之鄉”之稱。浦江民間剪紙歷史悠久,流傳甚廣,具有風格秀麗,形象生動,質樸大方,題材廣泛,裝飾性和想像力強的特色。

浦江剪紙,據傳南宋時期

剪紙作品 聽琴

剪紙作品 聽琴浦江的戲曲剪紙在中國剪紙中獨樹一幟,它以戲劇人物和神話人物為主要題材,人物多用陰鏤手法,既有南方剪紙細密秀麗善裝飾的特點,又有北方渾厚粗獷的造型,取戲中典型的場面情節,充分體現人物的身段之美,並配上了相適應的背景為襯,顯示了特定藝術語言的優勢。浦江的戲曲剪紙如同一出出凝固的戲劇,在一代又一代的浦江人手中傳遞著一出又一出永不謝幕的演出。

建國後,《中國美術全集》等許多畫冊收集了浦江剪紙,1960年還出版了《浦江民間剪紙集》。2004年出版了《浦江剪紙》 (人民日報出版社)一書。1993年,被文化部命名為“中國民間藝術(剪紙)之鄉”;2004年,浦江戲曲剪紙被列入“浙江省首批民族民間藝術保護名錄”。

也許,六百年前浦江文學大家宋濂的《哀王御史》詩中“剪紙難招御史魂”句,是從唐代大詩人杜甫《彭衙行》里那句“剪紙招我魂”脫胎而來。一代文宗宋濂怎么也不會想到,他不經意的借用之詞,不僅成了浦江剪紙歷史的最早記錄,還在於無意插柳柳成蔭,浦江剪紙在他之後別開生面,蔚然成風,在中國剪紙藝術史上獨領風騷。而今,浦江剪紙藝術“流水淘沙不暫停,前波未滅後波生”,因而被國家文化部命名為“中國民間剪紙藝術之鄉”。

用紙剪(或刻)成花樣的藝術稱之為剪紙藝術,古稱剪彩。這是一種裝飾藝術,在我國有著悠久的歷史。早在南北朝《荊楚歲時記》里就有“剪彩為人”的記載。而唐代,婦女更曾將剪紙作為頭飾,並有剪紙迎春的風俗。到宋代,剪紙作為一種藝術的專用名詞,歷史學家說它源於宋元之際岑安卿的《題張彥明收藏》一詩。浦江剪紙到了清代已然“春色滿園關不住,一枝紅杏出牆來”。

傳統民俗

龍燈會 龍燈會 |  龍燈會 龍燈會 |

金華鬥牛 金華鬥牛 |  金華鬥牛 金華鬥牛 |

文化特色

婺劇 婺劇 |  婺劇 婺劇 |

金華道青 金華道青 |  金華道情 金華道情 |

旅遊景點

仙源湖

仙源湖省級旅遊度假區,位於中國“桂花之鄉”金華“千年古鎮”—安地鎮境內,距市區10公里,規劃面積9.8平方公里,是繼

婺城區

婺城區度假區內融峰、湖、瀑、島、岩、林等多種獨特景觀於一體,形成“秀、幽、奇、神”的特色,猶如一幅絢麗多彩的美麗畫卷。鳳凰山綿延橫亘,輪廓優美;寶泉尖,雅逸峻秀,煙瑣霧繞;姿態優美的毛竹林環繞仙源湖。

仙源湖,三面環山,一面平川,湖面寬闊,水質清純,常有薄霧瀰漫,虛幻縹緲,霧散雲開時,綠水青山,相映成趣。湖中島嶼如散落著的珠玉,白鷺飛翔,鴛鴦戲水,令人賞心悅目。度假區的環境空氣品質達到一級標準,負離子濃度為每立方厘米一千萬個以上,是大自然賦予的天然氧吧,更是人們回歸大自然、開展水上遊覽活動和避暑度假休閒的絕佳勝地。

仙源湖旅遊度假區首期開發建設1.35平方公里,分為休閒娛樂中心、生態居住區和培訓基地三大功能區塊,結合“中國桂花之鄉”開發建設“中國(金華)桂花文化園”,並在安地鎮區配套開發浙中古典民居和風情遊覽區,屆時將成為集度假、休閒、娛樂、會展為一體的“浙中第一生態旅遊休閒度假區”。

雙龍風景名勝區

雙龍風景名勝區位於浙江省中部的金華市城北15公里的金華北山西南山麓,東系大佛寺,西銜六洞山,北起金華北山的

雙龍風景名勝區

雙龍風景名勝區景區屬低山丘陵地貌,海拔大多五六百米,主峰1312米。地勢自北向南傾斜,中部分布著長達25千米的帶狀石灰岩層,鬼斧神工般地塑造了50多個溶洞和多條地下河,一個地下湖,自古即有“五湖十景”之稱,尤以雙龍、冰壺、朝真三洞最著名,新發現的仙瀑洞內懸瀑落差達73米,又添新紀錄。

景區內諸峰透迄,勢如游龍。自古被推頌為“奇偉峻拔,岩穴奮踞,風雲凝互,”氣勢磅磚,上通鬥牛之輝,下接羅浮之脈。”加之眾多的山塘、溪泉和水庫似珍珠般點綴其中,湖光山色分外迷人。

景區氣候屬中亞熱帶季風氣候,四季分明,溫度適中,雨量豐富,雨熱同步。由於地形的複雜變化,山體海拔高差較大,氣溫垂直變化明顯。景區內盛夏的平均氣溫比山下低4一8℃,空氣中水汽常年呈過飽和狀態,山間雲霧縹緲,常現雲山霧海奇觀,是名副其實的清涼世界,避暑勝地。每年吸引著大批本地及滬、杭的遊客來此避暑、休閒、度假。

九峰山風景名勝

九峰山風景名勝

九峰山風景名勝九峰山四壁峭立,高低錯落,遠望形如芙蓉,近看狀若蜂巢。這裡溝壑峽谷遍布,溪、泉、瀑、潭橫生。3個龍潭串在一個峽谷之中,波光粼粼,飄葉入水,猶如大海載舟。龍潭水四季不涸,潭深水綠,晝與青山花鳥為朋,夜與皓月繁星為友。每當雨後天晴,群山如黛,水霧積成飄忽不定的雲海,高出雲海之山,則如潭邊之石,朦朧而無形。霧海空朦,山與樹相生,天與地相齊,猶如崇山峻岭間的一片神秘之地。九峰景觀可謂集雁盪之奇,桂林之秀,廬山之峻,華山之險於一體,像一朵奇葩開放在浙江中部。

浙江省縣級以上行政區劃

| 地級市 | 市轄區、縣級市、縣 、自治縣 |

| 杭州市 | 拱墅區 | 西湖區 | 上城區 | 下城區 | 江乾區 | 濱江區 | 餘杭區 | 蕭山區 | 建德市 | 富陽市 | 臨安市 | 桐廬縣 | 淳安縣 |

| 寧波市 | 海曙區 |江東區 | 江北區 | 鎮海區 | 北侖區 | 鄞州區 |餘姚市 | 慈谿市 | 奉化市 | 寧海縣 | 象山縣 |

| 溫州市 | 鹿城區| 龍灣區 |甌海區 | 瑞安市 | 樂清市 | 永嘉縣 | 洞頭縣 | 平陽縣 | 蒼南縣 | 文成縣 | 泰順縣 |

| 嘉興市 | 南湖區 | 秀洲區 |海寧市 | 平湖市 | 桐鄉市 | 嘉善縣 | 海鹽縣 |

| 湖州市 | 吳興區 | 南潯區 | 長興縣 | 德清縣 | 安吉縣 |

| 紹興市 | 越城區| 諸暨市 | 上虞市 |嵊州市 | 紹興縣 | 新昌縣 |

| 金華市 | 婺城區 | 金東區 | 蘭谿市 | 義烏市 | 東陽市 |永康市 | 武義縣| 浦江縣 | 磐安縣 |

| 衢州市 | 柯城區 | 衢江區 | 江山市 | 龍游縣 | 常山縣 | 開化縣 |

| 舟山市 | 定海區 |普陀區 | 岱山縣 | 嵊泗縣 |

| 台州市 | 椒江區 | 黃巖區 | 路橋區 | 臨海市 | 溫嶺市 | 玉環縣 | 天台縣 | 仙居縣 |三門縣 |

| 麗水市 | 蓮都區 |龍泉市 | 縉雲縣 |青田縣 | 雲和縣 |遂昌縣 | 松陽縣 | 慶元縣 | 景寧畲族自治縣 |

| (註:杭州市、寧波市為副省級城市。) | |