縣情概況

朗縣

朗縣朗縣植物資源主要為總面積達85萬畝的森林。僅高等植物就有1000多種,可謂巨大的植物王國,是我國少有的天然植物博物館。朗縣經濟迄今基本上還是一種自然半自然的農業經濟,就其內部結構來說,可謂農、牧、林、副四業一體,其中牧業的比重相對偏重。

現有裝機容量為320千瓦的水電站1座,年發電220萬千瓦時。另有村、鄉小型水電站10座。縣糧食加工廠主要從事麵粉、麵條、油菜籽的加工等。林芝-邛多江的公路於1965年修通後,已初步解決了本縣交通不便的困難。

名特產品主要有多類畜產品、辣椒、貝母、五靈脂、葡萄、蘋果、核桃和藏帽、木碗等。隨著經濟的發展,近年來朗縣建成了影劇院、辦公樓、體育場等一批基礎設施。境內的扎日莎巴山為佛教聖山。第十三世達賴喇嘛土登嘉措和第九世班禪曲吉尼瑪的故鄉都在朗縣。

歷史沿革

列山古墓群

列山古墓群1997年,面積5980平方千米,人口1.4萬。轄6個鄉:登木鄉、仲達鄉、金東鄉、拉多鄉、孜隆鄉、洞嘎鄉。縣政府駐登木鄉朗村,海拔約3100米。(根據《政區大典》整理)

登木鄉(Dengmu Xiang) 縣政府駐地。1959年6月設古如朗傑區,1988年4月改登木鄉。位於縣境西部,距縣政府60千米。面積380平方千米,人口0.3萬,轄奪龍、里龍、崩嘎、如孜、迷莫、久、巴桑、森、角傑、登木、子裡、落龍、桑窮、崩達、卓嘎、果龍16個村委會。

仲達鄉(Zhongda Xiang) 1959年6月設仲達鄉,1988年4月,將原古如朗傑區的折木朗鄉、克珠鄉、拉丁雪鄉、仲達鄉合併設今仲達鄉。位於縣境西部,距縣政府32千米。面積350平方千米,人口0.2萬。林(芝)邛(多江)公路橫貫鄉境。轄仲達、銳村、吾里、藏木、古如、林古、古扎、謝康、堆許、傑溪、鎮達、卓康、卡巴、玉日崗14個村委會。

金東鄉(Jindong Xiang) 1959年6月,設金東區,1988年4月改鄉。位於縣境東部,距縣政府58千米。面積400平方千米,人口0.2萬。轄秀、列、東雄、巴龍、來義、索木彩、幫瑪、吞章、西日卡、崗10個村委會。

拉多鄉(Laduo Xiang) 1959年6月設拉多區,1988年4月改鄉。位於縣政府南,距縣政府18千米。面積400平方千米,人口0.2萬。轄傑堆、更傑、昌巴奴、昌巴嚇、藏、白路、嘎、許、拉多、傑、扎、日布、白頗章、巴頓、桑龍15個村委會。

孜隆鄉(Zilong Xiang) 1959年設孜隆鄉,位於縣政府西,距縣政府17千米。面積400平方千米,人口0.2萬。林(芝)邛(多江)公路橫貫鄉境。轄朗、白若、申、魯、堆巴、其子、娘、臥龍、比日、絨、扎西、覺傑、沖康、脫麥、中安15個村委會。沖康村為十三世達賴土登嘉措的出生地,他的朗宗莊園也座落於此。

洞嘎鄉(Dongga Xiang) 1959年6月設洞嘎區,1987年10月改洞嘎鄉。位於縣政府東,距縣政府34千米。面積500平方千米,人口0.1萬。林(芝)邛(多江)公路橫貫鄉境。轄崗多、吾珠、珞、聶、卓、旺熱、扎西唐、棍堆、棍麥、切、將、嘎貢、達木堆14個村委會。

2000年,朗縣轄3個鎮、3個鄉。根據第五次人口普查數據,全縣總人口14283人,其中: 仲達鎮 2271人、 朗鎮 3790人、 洞嘎鎮 2017人、 登木鄉 2715人、 拉多鄉 1906人、 金東鄉 1584人。

行政區劃

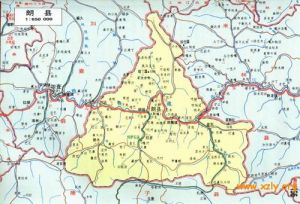

位置:朗縣位於西藏自治區東南部、雅魯藏布江中游。總面積4113.71平方千米。

拼音:Lang Xian

代碼:542621

郵編:860400

駐地:縣人民政府駐朗村

區劃:朗縣轄3個鎮、3個鄉。

| 仲達鎮 | 總人口2271人。 |

| 朗鎮 | 總人口3790人。 |

| 洞嘎鎮 | 總人口2017人。 |

| 登木鄉 | 總人口2715人。 |

| 拉多鄉 | 總人口1906人。 |

| 余東鄉 | 總人口1584人。 |

地形地貌

地處喜瑪拉雅山脈北麓

地處喜瑪拉雅山脈北麓朗縣位於西藏自治區的東南部,雅魯藏布江中下游。該縣基本屬於高原丘陵地貌類型。地勢為北部和中部高,南部低,多為開闊谷地、坡地和山地。全縣平均海拔3200米,一般山峰的海拔多在5000米以上,且多為冰川覆蓋。朗縣屬於典型的高原丘陵地貌類型,地表起伏大,地型複雜多樣。北部和中部地勢高,南部地勢低,多為開闊谷地、坡地和山地。全縣平均海拔3200米,境內山脈縱橫,溝壑相連。一般山峰的海拔多在5000米以上,且多為冰川覆蓋。

境內的扎日莎巴山為佛教聖山,又稱雜日山,是聞名全藏的聖地,傳說雜日山頂有位菩薩叫“西穹”,還有個鬼叫“碓”,每到猴年的四五月間,是轉雜日山的黃金季節,傳說轉一次該聖山就可以有第二次生命,免受輪迴之苦,來世可有幸福的生活。因此,“雜日日廊”早已是藏族重要的宗教活動之一。

氣候特點

朗縣屬高原溫帶半濕潤季風氣候區。乾濕季分明,雨水集中,無霜期長,日照充足,年日照時數約在2000—2500小時之間。年降水量約在600毫米左右,集中在5—9月,多為夜雨。自然災害主要有霜、雪、雹、風、澇、土石流等。

水文狀況

雅魯藏布江由西入境,蜿蜒東去。

自然資源

生物資源

朗縣草場面積1200平方公里,森林面積367平方公里。 可謂巨大的植物王國,是我國少有的天然植物博物館。其中藥用的植物王要有貝母、蟲草等。野生動物資源有野牛、黃羊、羚羊、盤羊、樟子、鹿、豹、猴、熊、猞猁、水獺、野豬和鳥類等。

礦產資源

礦產資源主要有鉻、鐵、錫、水晶、砂金、硫1000多種,可謂巨大的植物王國,是我國少有的天然植物博物館。其中藥用的植物王要有貝母、蟲草等。

資源概況

朗縣植物資源主要為總面積達85萬畝的森林 。僅高等植物就有1000多種,可謂巨大的植物王國,是我國少有的 天然植物博物館。朗縣經濟迄今基本上還是一種自然半自然的農業經濟,就其內部結構來說,可謂農、牧、林 、副四業一體,其中牧業的比重相對偏重。

現有裝機容量為320千瓦的水電站1座,年發電220萬千瓦時。另有村、鄉小型水電站10座。 縣糧食加工廠主要從事麵粉、麵條、油菜籽的加工等。林芝-邛多江的公路於1965年修通後,已初步解決了本縣交通不便的困難。

經濟概況

扎日莎巴山

扎日莎巴山在改革開放和中央第三、四次西藏工作座談會精神鼓舞下,在福建省的無私援助下,援藏幹部與當地幹部民眾共同努力奮鬥拼搏,朗縣發生了翻天覆地的變化。原來林芝地區最貧困的朗縣農牧民如今人均純收入近二千元,達到林芝地區中上水平,廣播、電視覆蓋率達到了百分之八十五。朗縣縣城經過三期擴建,已成為商住一體的現代化小區,個體工商戶達七十餘戶。自古與世隔絕的農牧民終於走出了封閉。

朗縣大力發展以核桃為主的經濟林木。朗縣資源相對匱乏,森林資源較少。但該縣核桃聞名區內,因此該縣委、縣政府把發展核桃作為農牧民民眾致富的主要舉措。2004年,該縣林業局已自行引進核桃種苗3萬株。林芝地區林業局也把該縣作為發展經濟林木的扶持重點,今年無償提供核桃種苗5.1萬株。目前,這8.1萬株核桃已全部栽植完畢。

交通運輸

林芝-邛多江的公路於1965年修通後,已初步解決了朗縣交通不便的困難。全長86.64公里江北公路於2005年開通,該公路貫穿朗縣洞嘎、朗鎮2個鄉鎮18個行政村,公路等級為四級砂礫路面。朗縣江北公路的建成為江北一帶5000多農牧民民眾的生產生活提供便利,並為該地區近2萬畝土地的開發利用促進當地農牧區經濟的快速發展奠定堅實基礎。

朗縣木船

雅魯藏布江把朗縣分割為南北兩半,當地百姓過江,只能乘坐由兩棵大樹挖空後拼接在一起的小木船漂泊往來,若逢風雨天或汛期則更加危險。

朗縣騎馬

朗縣地域遼闊,海拔高,條件差,許多鄉村不通公路。人民步行、騎馬是家常便飯。

文物古蹟

巴爾曲德寺

朗縣

朗縣巴爾曲德寺,位於西藏自治區林芝地區朗縣朗鎮堆巴村半山腰,占地2000多平方米,在雅魯藏布江畔,是林芝地區規模最大的寺廟之一。公元1195年由索朗申格、索朗傑布兩位活佛修建,原屬葛舉派,後由於宗教鬥爭改屬格魯派。

列山古墓群

列山古墓群位於朗縣金東鄉林邛公路旁,距4公里多的列村東北約1.5公里的列山南坡上,海拔3200米。該墓平面呈梯形,坐北朝南,封土堆高1.68米,封土未經夯打,封土內夾有網狀石牆,東西長5.80米,南寬7.50米,北寬5.31米,石牆厚度為0.30米,高0.53米。其內填滿大卵石和小石塊 及原生墓穴內土。沒有規律,十分零亂。東西兩角各立有尖形的大卵石一個,似為有意立置。未用完的石料堆放在東壁。墓穴通道口在封堆下0.3米的北偏西處,均用石塊壘砌而成,東西長0.2米,南北寬0.7米,深1.7米,無台階,呈斜坡狀,平面呈橢賀形。墓室為大型豎穴,均用較有規則的石方錯縫,並用粘性相當大的泥土抹縫。墓室東西長1.56米,南北寬1.38米,墓頂高1.48米。平面呈圓形。墓底鋪有一層很薄的白砂土,土質堅硬。墓門向北偏5゜,墓門口鋪有石板台階二級,每階高0.13米,長0.78。左邊有一塊方木,其中章有一凹槽,直徑0.5米,系安裝墓門之用。但是未見有安過門的跡象。門道長1804米,寬0F78米,呈斜坡。墓室內有塊石板,屍體早已腐爛。已零亂的骨架周圍和骨架下面發現的一些物質好似檀香木,頭向正西,面向正北,葬式為屈肢葬。

該建築群氣勢宏偉,構築奇特,整個墓群延綿幾公里。是西藏境內難得一見的景觀。烈山古墓 不僅反映了1000多年前西藏的喪葬制度和墓葬水平,對於研究吐蕃王朝的興起、衰落具有重要價值。而且將對研究西藏歷史與探討青藏高原千年尺度的古氣候、古環境變化具有十分重要的意義。2000年被列為全國重點文物保護單位。

風景名勝

扎日莎巴山

朗縣境內的扎日莎巴山為佛教聖山,又稱雜日山,是聞名全藏的聖地,傳說雜日山頂有位菩薩叫“西穹”,還有個鬼叫“碓”,每到猴年的四五月間,是轉雜日山的黃金季節,傳說轉一次該聖山就可以有第二次生命,免受輪迴之苦,來世可有幸福的生活。因此,“雜日日廊”早已是藏族重要的宗教活動之一。

拉多藏湖

拉多藏湖位於朗縣拉多鄉藏村,該湖面海拔高度3700米,藏湖一共由五個大小不一的小湖泊構成,分別是萬魚偏嘴湖、逢扎西湖、神馬湖、圓環湖、尾湖。五個小湖泊通過小溪相互連線,形態各異,分別呈月牙狀、圓盤狀,湖泊為山泉匯集而成,湖水總面積約6平方公里,平均深度3——4米,湖水清澈見底,微波蕩漾,游魚如織,野鴨、白鷺悠然其間,四周山坡松柏蔥蔥鬱郁,五彩杜鵑爭妍鬥豔……

五個湖泊是女神撒落的一串珍珠,湖水蔚藍,碧波輕盪,白雲雪峰倒映其中。傳說中,認為湖水直接來自神山的融雪,是聖水,用它來洗浴能清除人們心靈上的五毒,肌膚上的污穢,使人的心靈純潔。

雅魯藏布江巨柏

一株株巨大的柏樹像衛兵一樣在雅魯藏布江兩岸呈線狀分布,把這條江打扮得像在蒼茫群山中蜿蜒穿行的公路。這就是西藏朗縣特有的柏樹種--巨柏。 雅江巨柏形態各異,一千棵樹,就有一千種姿態,或彎或直,或傾或臥。每一棵樹都能讓人們看出它歷經千年的滄桑,依然靜靜站在江邊,聆聽滔滔江水……

相傳在修建西藏第一座寺廟——桑耶寺時,奴隸將木材源源不斷通過水路送往桑耶寺。為運送木材,奴隸傷亡無數,一隻善良的烏鴉目睹一切,非常同情奴隸的不幸,就站在加查山頂說,桑耶寺已經修好,不需要木材了,奴隸長鬆一口氣,將大量木材沿江丟棄。從此,這些木材就地生根發芽,成了如今的巨柏。可憐的烏鴉被蓮花生大師所懲罰,被變成了江邊的烏鴉石,從加查到山南方向的烏鴉頁都變成了啞巴。

民族風情

朗縣

朗縣珞巴族是中國少數民族人口較少的一個民族,有2312人。 主要分布在西藏東起察隅、西至門隅之間的珞瑜地區,以米林、墨脫、察隅、隆子、朗縣等地最為集中。

珞巴族內部部落眾多,主要有“博嘎爾”、“寧波”、“邦波”、“德根”、“阿迪”、“ 塔金”等。“珞巴”是藏族對他們的稱呼,意為“南方人”。新中國成立後,根據實際情況和本民族意願,正式定名為珞巴族。珞巴族有自己的語言,屬漢藏語系藏緬語族。各地方言差異較大,少數人通曉藏語和藏文。珞巴族沒有本民族文字,長期保留著刻木結繩記數記事的原始方法。

珞巴族大部分居住在雅魯藏布江大拐彎處以西的高山峽谷地帶,山高林密,人煙稀少,交通十分不便。架棧橋、過獨木、爬“天梯”、飛溜索、穿藤網,是珞巴族的交通絕技。直到20世紀中期,珞巴族社會仍處於原始社會末期階段,刀耕火種兼營狩獵,大型獵物平均分配的古老習俗,至今還在沿襲。

珞巴族信仰古老的原始宗教,認為世上萬事萬物都是有生命的,即所謂萬物有靈,靈魂不死,眾多的神靈和鬼靈統稱“吾勇”,遍布每個角落,無所不在。世上萬物都受“吾勇”管轄。人們得罪了它,會遭災難和不幸。“吾勇”給人們的思維、生產和生活帶來了重大的影響,因而對之十分崇拜和恐懼。崇拜具有多種形式,其中諸多的禁忌是它的主要活動。忌諱嚴重約束著人們的一切活動。

珞巴村村有神石,不得手摸、搬動、坐其上邊;村村有神樹,不得砍伐。每年集體繞神石、神樹轉三圈和殺雞、投放飯菜、酒祭祀。多數部落的人崇拜突兀的巨石和怪樹,認為它是石神、樹神棲息地,每逢過年、春播和秋收要進行三次祭祀活動,每次以獵雞供奉。村人視這些石、樹為洪水猛獸,恐懼萬分。

閹豬時,主人在門口栽鮮樹枝,三天內禁止生人入內,期間不外借東西,不準拿皮、毛之類的東西從灶前走過。閹豬人三天內不準靠近灶台、木柴和灶具,不得說“死”、“無”字。

人分娩、牛豬狗生崽、人患病、狩獵進出門前均插忌諱樹,三天內禁止生人入內;外村親朋前來,要在門口徵得主人同意後,連說三聲“鬼怪不要入內”,由主人陪同客人進屋。沒有徵得主人同意而入內,被視為帶來了鬼怪和對主人不尊重,會被驅趕甚至引起械鬥。

獵狗為珞巴族狩獵立下了汗馬功勞,珞巴人視狗如子。珞巴人家家都養獵狗十多條,不咬人,不狂叫,對人十分親善,對獸十分兇猛。客人不得打狗、罵狗,否則,有被驅逐之險。修房時,主人會高喊三聲:“人畜健康,無病無恙,代代健康,糧食滿倉”。之後將混合糧撒向天空,做得十分認真,千萬不能譏笑。

豬被看作牲畜的首領,是頻繁祭祀的主要牲畜,因之,受到寵愛,豬糟里嚴禁大小便。

把動物神化並加以崇拜,是原始宗教的一種普遍現象。動物是人們賴以自下而上的主要對象,但有些人與人們處於對立狀態。人們對毒蛇猛獸的祭祀與禁忌就更加頻繁。有些部落蛇和虎是圖騰,嚴禁傷害。被毒蛇咬傷,不分遠近親疏,都主動停止勞動1天,並禁止到有藤科植物生長的地方,禁吃藤科狀的蘋果和辛辣食物及部分肉食等。

農業生產上禁忌更多,從刀耕火種開始到秋收要集體進行5次祭祀,個體進行3次祭儀,祭祀之日禁止勞動,違者遭首領鞭打。珞巴族是個不上鎖的民族,以偷盜和說假話為世上最醜之事,最可恨之事,若出現這類事情,一是教育;二是償還;三是驅趕;對慣犯則以殺之為戒。

夢也有許多禁諱:夢見殺牛、宰豬、太陽下山、娶媳婦、掉入水中、摔下懸崖、被蛇咬、鼠咬衣、牛抵架等等,預兆家要死人,發生禍災,第二天不出門。夢見藤蔓物,十天裡謹慎小心,生怕發生糾紛。相反,夢見死人卻是吉兆。

珞巴族也有記屬相的習慣,十二生肖代表十二年。鼠和馬,狗和龍,豬和蛇,雞和兔,猴和虎,牛和羊是相剋的,不能婚配。

鄉土特產

朗縣

朗縣珞巴族的手工石制產品主要有石鍋、石杵、石臼、石磨。石杵和石臼是人們加工穀物的重要器具,套用十分廣泛。其製作技術較簡單,把天然石塊加工成凹窩就可使用。

製作石鍋是珞巴族的拿手好戲。很早的時候,珞巴族的做飯沒有鍋,糧食都是裝在濕竹筒里燒熟的。後來人們發現了一種質地鬆軟的石塊,就在上邊挖個大圓窩,倒水放糧煮飯。於是,石鍋被發明出來了。

在被譽為白度姆女神、海拔7756米的南迦巴瓦峰下,雅魯藏布江兩岸陡壁的懸崖上,蘊藏著極為豐富的皂石,它質地軟綿,呈灰褐色,是耐2000攝氏度高溫的工業原料。珞巴人利用皂石制出大小不同,形狀各異的石鍋。但是,在沒有現代工具和技術的情況下,製作石鍋相當費勁,原始粗糙,工效甚低。珞巴人製造石鍋的全過程是:選好材料後,先用鐵斧在崖壁上挖出一塊皂石,砍去四楞,呈圓形,砍去多餘部分,留足所需尺寸,然後用鐵鑽從中向外一鑿一鑿地掏空,再細心地用小鐵鑽鑿去鍋壁上多餘的部分,剷平鍋壁和底部,使其平滑。稍有疏忽,石鍋有被打碎的危險,前功盡棄,因之,造石鍋者多為性情溫順的老人,道道工序相當謹慎小心,生怕出現意外。造一個直徑60厘米的石鍋,需要12個工日。凡是圓鍋,鍋的兩 端中間部位都留有兩個端手,便於端鍋。石鍋上下一樣粗,壁薄底厚,一般鍋底厚1.5厘米。燒菜的小石鍋,小巧玲瓏,長圓形,直徑30厘米左右,高約25厘米,有20厘米的長把。供嬰兒煮粥的石鍋呈圓形,直徑10厘米左右,留有長手柄。烙餅也使用皂石板,直徑35厘米,板厚2厘米。珞巴族、門巴族和藏族,都喜歡用皂石鍋煮飯燒菜,雖然它傳熱慢,但散熱也相當慢,況且用它燒出的飯菜味美可口。製作石鍋難度大,但收入相當可觀,一個直徑超過50厘米的石鍋可換回60升食鹽,三個大鍋可換回一頭奶牛。據對七家粗略統計,石鍋是他們的主要副業收入,占全年總收入的53%。儘管隨著鐵鍋、銅鍋和鋁鍋的相繼輸入和普及,但石鍋仍是珞巴和門巴人的當家灶具。

中國縣城5

| 完善詞條,學習知識,也分享知識! |

西藏自治區縣級以上行政區劃

| 地級市、地區 | 市轄區、縣級市、縣 |

| 拉薩市 | 城關區[拉薩市] | 林周縣 | 當雄縣 | 尼木縣 | 曲水縣 | 堆龍德慶縣 | 達孜縣 | 墨竹工卡縣 |

| 那曲地區 | 那曲縣 | 嘉黎縣 | 比如縣 | 聶榮縣 |安多縣 | 申扎縣 | 索縣 | 班戈縣 | 巴青縣 | 尼瑪縣 |

| 昌都地區 | 昌都縣 | 江達縣 | 貢覺縣 | 類烏齊縣 | 丁青縣 | 察雅縣 | 八宿縣 | 左貢縣 | 芒康縣 | 洛隆縣 | 邊壩縣 |

| 林芝地區 | 林芝縣 | 工布江達縣 | 米林縣 | 墨脫縣 | 波密縣 | 察隅縣 | 朗縣 |

| 山南地區 | 乃東縣 | 扎囊縣 | 貢嘎縣 |桑日縣 | 瓊結縣 | 曲松縣 | 措美縣 | 洛扎縣 | 加查縣 | 隆子縣 | 錯那縣 | 浪卡子縣 |

| 日喀則地區 | 日喀則市 | 南木林縣 | 江孜縣 | 定日縣 |薩迦縣 | 拉孜縣 | 昂仁縣 | 謝通門縣 |白朗縣 | 仁布縣 | 康馬縣 | 定結縣 | 仲巴縣 | 亞東縣 | 吉隆縣 | 聶拉木縣 | 薩嘎縣 | 崗巴縣 |

| 阿里地區 | 噶爾縣 | 普蘭縣 | 札達縣 | 日土縣 | 革吉縣 | 改則縣 | 措勤縣 |