景點簡介

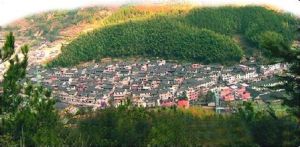

月山村,月山又名金鄉、東莊、舉溪、舉水,位於浙江省慶元縣城東南57公里,月山村後山形如半月,村前溪水曲似銀鉤,村莊坐落其間,如同山環水抱的一輪圓月,故名月山。月山村首 尾各有一塊田土羊,分別稱為“考坑土羊”和“梅花土羊”,六座古廊橋形如長虹臥波,亭台樓閣錯落有致,展現出一幅“小橋、流水、人家”那恬然而優美的畫卷,置身其中,宛若人間仙境。時任處州知府孫大儒曾贊月山為“山環水抱一桃源”。

交通指南: 自駕車出慶元縣城,往東南行,約一個半小時,到達月山村。

景色特點

月山村

月山村月山村鍾靈毓秀,人文鼎盛,自古就以“舉溪八景”聞名於世,每個

景點都有優雅美妙的名稱。這八個景點是:月山晚翠、雲泉曉鍾、龍鳳兩橋、文奎高閣、寶塔東聳、銀屏西峙、龍湫靈液、虎勝奇岩。月山村群山環翠,舉水瀠洄。該村首尾約二華里的舉溪上,分布著十座古廊橋,每座橋的間隔只有二三十米,故有“二里十橋”的美譽。這樣密集分布的橋樑,建造者的初衷不會單純是為了便於交通,而是作為景觀橋設計建造的,美麗的廊橋與周圍的景觀構成一幅恬然自足的畫卷,那田園牧歌、禪院鐘鼓、小橋流水、裊裊炊煙,分明又是桃源佳境。 月山村除了“舉溪八景”和“二里十橋”外,還有許多散景,如冰臼奇觀、吳文簡祠、杉樹王、鴛鴦井等。

冰臼奇觀

月山村相鄰的後坑村溪谷地帶,分布著許多造型奇特、形如舂米用的石臼的石洞,“口小、肚大、底平”,有的大小和模樣就如澡盆一樣,村民們喜歡在此洗澡,俗稱“天然澡池”。

2005年,經冰臼研究權威——中國地質科學院韓同林教授確認是第四紀冰川遺蹟,科學名叫“冰臼”。後坑冰臼群與百山祖冷杉同齡,是地球演變歷史的見證者,它在我國東南地區十分罕見。

歷史:月山村最早稱為東莊,吳詡的母親李氏,原居松源(今慶元),宋景德元年(1004年)帶著8歲的幼子吳詡,來到東莊搭寮居住,艱苦度日。東莊的對面是金鄉,時有凌弱之舉。

一日,李氏浣紗上游,遇仙人指點,吳氏漸盛,此後故名舉溪,為吳氏發祥之地。代有顯人,名列仕籍者多達200餘人。可謂文人鵲起,仕宦蟬聯,一度被譽為“慶邑之冠冕”。

發展狀況

“月轉山移山轉月,亭浮水面水浮亭”、“月白風清留客坐,山環水秀色長存”,位於慶元縣舉水鄉月山村村中心的復旦亭背倚穿村而過的舉溪,這兩副深深吸引記者的特殊楹聯分別被刻在前後4根亭柱上。

“這些楹聯,全是2001年亭子重建時,從村民自己創作的作品中挑選出來刻上去的。同樣,這個亭子的名字也很有講究,月山村形如半月,村後山形也像半月,所以在村中心要佐之以日,取日月長明的意思,就把這亭稱作‘復旦’。”舉水鄉黨委書記張用權對復旦亭的介紹凸現了月山濃郁的文化氣息。

從復旦亭沿著舉溪下行百米就是聲名遠播的如龍橋,再下行500米,就來到位於月山村水尾的步蟾橋畔。步蟾橋始建於明永樂年間,現存的建築是1916年重建,橋身全長52米,是一座石拱廊橋。

步蟾橋雖不出名,但關於它的名字的由來卻有兩個典故。村裡的老人吳慶生解釋了步蟾橋名稱的一種由來:“因為我們月山村形狀像月亮,所以進村了就被認為是走進了蟾宮仙境。而從南邊進村只能通過這座橋。走過了這座橋,就進入了仙境了,就取了步入蟾宮之意,叫做‘步蟾橋’。”另一位老人吳義則說了另一種說法:“以前,月山出了不少文人,中舉出仕的也不少,所以取了蟾宮折桂的說法,讓村裡的文人通過走出這座橋,走上仕途。”

張用權(舉水鄉黨委書記,舉水鄉政府所在地為月山村)說:“月山乃至整個舉水鄉的村民大多姓吳,比例達95%以上。而吳氏祖訓就是‘延陵望族、三讓世家’,他們一代代傳承祖訓,恭謙禮讓成了村民的傳統,所以村里人多能和睦相處,很少發生矛盾。現在,村民還是一直教育子女要學會禮讓,要積善行德、文章濟世。

歷史人物

月山村

月山村 月山

月山(一)主要人物

吳仲信,太伯90世孫,明永樂舉人,任廣西淥州、福建泉州府通判。

吳長壽,太伯90世孫,明永樂舉人,任江蘇功州通判。

吳達,明永樂舉人,鎮江知縣。

吳禮,太伯90世孫,明永樂舉人,任江西撫州通判。

吳子深,太伯91世孫,明永樂舉人,香和縣知縣。

吳平,太伯86世孫,福建松溪、浦城縣令。

吳希點,福建連城知縣,廣東惠來知縣。

吳慶會:瀏陽知縣。

吳子升,東安定縣知縣。

吳園,福建泉州府通判。

吳玉衡,嘉慶(仁宗)戊午科武舉。

吳芬,嘉慶已卯科武舉。

吳輝,字廷芳,號鴻章,(公元1072-1142年)因金家挑釁,護兄心切,鐵耙剄人,以致隱居與建寧西里,實為義舉。

吳懋修(1603-1674),字爾進,號如山、玉山,任明崇禎兵部司務,父吳希點,曾任福建省蓮城和廣東省惠來知縣。懋修自幼隨父在外習武讀經。崇禎十七年(1644)明亡,懋修前往福建投奔魯王,任兵部司務,與劉忠藻聯手攻打慶元縣城,兵敗後隱居故里,著書立說,倡建“舉溪八景”和吳氏宗祠等。深得民眾愛戴,尊稱“八老爺。”一生著述《寒溪集》、《榮木篇》、《昭榮集》、《括蒼吟》、《逸民傳》、《烈女傳》、《古今詩論》等10餘種,惟未刊行。傳世的僅《文明塔記》、《舉溪篇》等,《吳氏宗譜》尚有遺墨。

吳之球,字東野,號章山,太伯98世孫,吳懋修之子,天資聰穎,七歲能書,揮毫落墨,雲煙飛動。現月山村“如龍橋”匾額、徐夫人廟聯均系吳之球手筆。

吳鐵(1289-1361),87世孫,吳平之子,元代延平府尹(南平縣尹),後造延平、建陽、邵武三府道台。

吳紀(1464-1521),明嘉靖江西瑞金知縣。

吳公轍,明嘉靖處州府御指揮。

吳作舟,清康熙貴州御中廳,溫州御左廳守備。

(二)人物傳略

吳文簡先生傳

吳翥(719-784)字叔羽,號翥,太伯六十六孫。據《吳氏家譜》記載:“孟公初任江州刺史,博學能文究,心通治體,凡有益於民者,罔不究心,政簡而民安,一若和平無事之世焉,唐宣宗初擢京城觀察使,風霜翼翼數百度而振百僚,稱職著聲更召,署史部事,公志在林泉,累征不仕,言詩上朝庭,朝庭高其節,賜諡號文簡先生。”據《新唐書·文藝傳》載:“翥有名,大中時觀察府召以署吏,不應……”云云。時韓康伯著詩讚其“文簡先機天子側席,塗視軒輿行方奎璧;穎水懷清箕山介石,身隱無文鴻飛避檄。”

紳八公(吳懋修)傳

據吳鍾祥著的<消晷錄>按:我的祖先紳八公,就是民間傳稱的八老爺(吳懋修)。

紳八公大半生追隨閣部劉中藻,忠於明王朝,堅持民族氣節,抵抗異族入侵,忠心耿耿,可以與日月爭光。

只是他的事跡,地方志和族譜所載大都十分簡略。舉溪的吳氏宗譜,有鶴溪陳之清先生所撰的紳八公傳一篇。對於他的忠義行為,文中也很含糊,沒敢多提。大抵是在當時滿清政權的高壓統治之下,搖筆桿子讀書人,心存顧慮不敢據實寫出來。而作為後輩的吳姓子孫,又不願意冒觸犯時忌的風險。

我曾經翻閱過不少譜籍資料,凡是發現有關於紳八公事跡的記載,即便只有片紙隻字,都會隨手摘抄下來。日子久了,材料也就收集了不少。現將這些材料稍加整理,按照時間順序寫成下面這篇傳。希望藉此能讓紳八公的忠烈事跡不至於永遠被埋沒。

還有,小時候聽先兄鍾瑞講,隆武皇帝委任紳八公為兵部司務的聖旨,他曾經親眼看見過。那是一幅尺把長的黃綾,上面寫著姓名和職務官銜,並蓋有皇帝的朱印,印文是“大明隆武之寶”六個字。可惜當時沒有問他在什麼地方見到。先兄去世後就再也沒法尋找了。

紳八公名懋修,字爾進,號如公,又號玉山。

紳八公的父親縉九公名叫希點,曾任餘杭縣教諭。隆武帝避遷內地期間,被升任福建的連城縣知縣。不久又改任廣東的惠來府知府。

紳八公跟隨父親在福建那段時間,受知於時任給事中的劉中藻,由名經開始,經考核被授予吏部司李的職銜。第二次考核改授知縣銜,調任兵部司務。

清將博洛攻取福建,鄭芝龍變節投降,唐王流亡途中死於汀州,監國魯王從浙江取道海上到了福建,任命劉中藻當兵部尚書兼大學士銜,攻克福、寧,清守軍投降。寧德、古田、福安、政和等縣城,很快被收復。溫州、台州一帶聞風回響。

魯王監國三年[公元1669年],劉中藻派遣馮生舜經由桐山,攻取泰順縣。希點公在廣東惠來府的任上病故,紳八公護喪返鄉,放棄守孝舊制在家鄉招募義兵。跟龍泉縣的柳國柱、李六郎、黃日光、吳卿等人結成聯盟。

紳八公率領義軍在英寧關駐紮,柳國柱等人在龍泉縣西鄉六都木岱口駐紮。跟滿清的軍隊交戰,柳國柱、李六郎戰死沙場。紳八公也出戰失利,撤退到坑口、漈下、舉溪。不久揮軍轉向福建,攻取壽寧縣。

這期間馮生舜從泰順到景寧縣的西鄉大漈,紳入公率軍前往章坑、東坑,配合馮生舜會攻景寧,沒能打下來。

回軍攻打慶元。慶元縣的代理縣官教諭戴雲程和游擊董永義棄城逃走。就占領了慶元縣城。

清兵的援軍從松溪趕來反撲,紳八公和馮生舜拒戰,雙方都有死傷,老百姓也死了百多人。從北門到縣府門前的民房全被清兵燒毀,只好收軍撤退。

這一年的十月間,清軍攻陷福州、寧德。劉中藻退守福安。清軍的副將李榮田,從桐山分兵攻打泰順。馮生舜戰敗,率領部下跟紳八公在慶元會師、駐守慶元的清千總李定國,發兵迎戰於下管的赤膊嶺,馮、吳聯軍衝上去殺了李定國,包圍了慶元縣城。

這期間福安失陷,劉中藻戰死,福建的地盤全部丟失,清將派遣援軍從政和大舉前來攻城。馮生舜帶領部眾離開慶元,從此沒了下落.紳八公也只得將部眾解散,返還家鄉。

康熙十三年[公元1674年],福建的耿精忠回響吳三桂,打著反清復明的旗號,重新留起頭髮,改換衣裝;紳八公聞訊,馬上帶領弟弟懋莊父子和一批舊部前往參軍。

懋修很快跟隨耿精忠的總兵徐尚朝進入浙江,攻取慶元縣城,繼續進軍到楊墩地方,跟投降滿清被封為副將的吳陳仁(慶元三都陳村人)的部屬吳任之交戰,父子倆雙雙戰敗犧牲。

後來耿精忠重新投降滿清,紳八公知道大勢已去,就回歸舉水隱居下來,用毛竹搭建了一個書齋埋頭讀書,從事著書寫作。並撰寫了一篇《十願文》,虔誠拜佛吃長齋,以此表示再不過問世事。紳八公非常有才氣,志向遠大。早年就通曉軍事。

崇禎十四年[公元1641年],福建盜賊張其卿一度蹂躪龍泉縣,長期盤踞在萬里林區,手下好幾百名匪徒,經常四出搶劫。知縣楊芝瑞請紳八公設法剿滅匪徒。

紳八公用兵法約束訓練鄉兵,然後出其不意進行襲擊,殺了一百多人,張其卿這伙盜賊嚇壞了,狼狽逃走。地方上的人因此更加佩服他。

自從開始舉兵抗清,他組織發動了一批又一批民眾,鄉民為什麼會聽他的,原因就在於平時就知道他有才能。

紳八公出生於明代的萬曆癸卯[公元1603年]9月13日,終於公元1674年。共有4個兒子:長子名之瓊,次子名之琮,三子名之球,四子名之□。

之琮有勇有謀,精通騎馬射箭。滿清政府想讓他出來做官,紳八公堅決不讓去。

紳八公直到去世,始終以用滿清的年號為恥。所以在他的著作中,凡是需要標明年月的地方,都採用傳統的乾支紀年。

紳八公的著作有<寒溪集>、<榮木篇>、<昭融集>、<竹齋語錄>、<大雅堂稿>、<括蒼吟>、<三山吟>、<史策略>、<坐隱錄>、<逸民傳>、<烈女傳>、<古今詩論>、<經書大全定本>、<楞嚴經十二解>、<大乘法華經解>惟未刊行,均已散失,傳世的《舉溪記》、《原孝篇》、《文明塔記》、《祠堂記》等《吳氏宗譜》尚有餘墨。

揭陽行政區劃百科

| 揭陽市位於廣東省東南部潮汕平原上,東鄰汕頭、潮州,西接汕尾,南瀕南海,北靠梅州,地處東經115°36′——116°37′39″,北緯22°53′——23°46′27″。 |