介紹

日本茶道

日本茶道日本茶道是在“日常茶飯事”的基礎上發展起來的,它將日常生活與宗教、哲學、倫理和美學聯繫起來,成為一門綜合性的文化藝術活動。它不僅僅是物質享受,主要是通過茶會和學習茶禮來達到陶冶性情、培養人的審美觀和道德觀念的目的。正如桑田中親說的:“茶道已從單純的趣味、娛樂,前進為表現日本人日常生活文化的規範和理想。”十六世紀末,千利休繼承歷代茶道精神,創立了日本正宗茶道。他提出的“和敬清寂”,用字簡潔而內涵豐富。“清寂”是指冷峻、恬淡、閒寂的審美觀;“和敬”表示對來賓的尊重。

日本茶道大概是喝飲料最複雜的方式了。作為一個中國人,你很難想像喝茶要有那么正式的儀式,要有那樣多的禮法。要進行一次日本茶會,一座合乎規矩的花園別墅是不可少的,參加茶會,你能吃到三碗米飯、一碗鍋巴泡飯、一盤涼拌菜、兩個燉肉丸子、三段烤魚、一堆醃蘿蔔塊、一些鹹菜、幾個蘑菇、少許海味、三碗大醬湯和一碗清湯、一道甜點、還有二兩清酒,然後你還可以去參觀花園,並且特意去廁所看看,但絕對不能在廁所里解決個人問題。這些活動要花去你四小時的時間,而整個茶會裡你喝到了兩次約一百毫升茶水,你一生也不會喝到比這更難喝的東西了。整個茶會期間,從主客對話到杯箸放置都有嚴格規定,甚至點茶者伸哪只手、先邁哪只腳、每一步要踩在榻榻米的哪個格子裡也有定式,正是定式不同,才使現代日本茶道分成了二十來個流派。十六世紀前的日本茶道還要繁瑣得多,現代茶道是經過千利休刪繁就簡的改革才成為現在的樣子。

茶葉由遣唐使傳入日本,正在日本全面學習中國大陸文明的時期,茶是舶來品,珍貴且新奇,喝茶是時髦行為,而請人喝茶無異於擺闊。貴族家裡有幾斤茶葉,那是身份財富的象徵。泊來的茶葉經過長途運輸,味道難以保證,數量又有限,茶會的重點自然也就轉到大吃大喝的宴會上去了。日本貴族的飲食以生冷油膩為主,淨是生魚刺塊(就是大塊生肉,後來多切幾刀就改叫刺身),茶能化油,為宴會後的消食佳品。以後宋代點茶法傳入,點出的茶水又太濃,空腹喝會很刺激胃黏膜,所以喝茶與吃燉肉倒也相得益彰。千利休發明了傳飲法,就是一碗茶端上來,不管有多少人,都必須從碗的同一位置喝茶,傳到最後一人要正好喝完。這種喝法令與會的武士們有些歃血為盟的感覺,而量的掌握尤為重要,武士都很重視尊嚴,座位靠後的人喝不到,難免械鬥,或者至少切腹,血濺當場。

九世紀後期,日本停派遣唐使。這時官方單向的學習停止,民間雙向的交流開始。日本的島國文明不同於中國的大陸文明。中國地大人多,物產豐饒,自然有無數發明,也經得起浪費,而日本彈丸小島,不能首創,亦無資源,就必須把學來的東西發揮到極致,必須舉一而反三。所以九世紀後日本雖然還在學習中國的新文明,卻也開始加上自己的特色。現在我們看日本的傳統建築,覺出與中原不同,卻也說不上差別何在,大約室町時代的日本人看這些建築,就和北京人看西客站差不多。同樣,面對一種食物,中國人想到的,往往是怎樣吃,從而滿足身心,而日本人想的,卻是怎樣由此而提升自身,故爾茶在中國可以是工夫茶可以是三泡台總是飲料,在日本卻成了禪茶一體的茶道。

如果不是村田珠光到千利休,把禪的內涵引入茶道,那么今天流傳的可能就是日本料理道,席間的茶水也早被可樂代替了。日本人選擇茶來賦予特殊意義,幾乎就是因為它難喝。只要理解了禪,就不難理解日本茶道。甚至可以說,不難理解整個遠東文明。

形成

日本茶道

日本茶道 日本茶道的起源可以追溯到十六世紀,但茶葉的傳入則是由遣唐使來完成的。日本古代沒有原生茶樹,也沒有喝茶的習慣。自從奈良時代的遣唐使們把茶葉帶回日本之後,茶這種飲料就在日本生根發芽了。

唐朝的茶會大抵如此:一套茶具,其中包括使用木炭燒火的銅盆、水壺、水缸、廢水碗、一個盆式支架放著一隻竹勺、一副用來夾木炭的夾子和一個放壺蓋的圓形支架。茶葉則是將茶樹的葉子炒熟、發酵,再擠壓成型而製成的。將碾碎的茶放進茶壺,加入水將其煮沸,再盛入陶瓷茶杯。這是最簡單的吃茶法。

平安時代初期,遣唐使中的日本高僧最澄將中國的茶樹帶回日本,並開始在近畿的坂本一帶種植,據說這就是日本栽培茶樹的開始。到了鎌倉時代,禪僧榮西在中國學到了茶的加工方法,還將優質茶種帶回日本傳播。他於公元一二一一年寫成了日本第一部飲茶專著《吃茶養生記》。

中國的茶文化來自平民大眾的日常習俗,而日本則恰恰相反,飲茶文化走的是自上而下的道路,就如同明治年間的資本主義改革。茶在剛剛傳到日本的時候完全屬於奢侈品,只有皇族、貴族和少數高級僧侶才可以享受,茶道被當作一種高雅的先進文化而局限在皇室的周圍,內容與形式都極力模仿大唐。自鎌倉時代開始,在思想上受到《吃茶養生記》的影響,將茶尊奉為靈丹妙藥的情況越來越普遍。而茶葉種植的高速發展也為茶走入平民家創造了有利條件,這段時間,飲茶活動以寺院為中心開始逐漸普及到民間。

與中國的發酵茶葉的方法不同,日本茶將蒸過的茶葉自然乾燥,研成粉末的茶葉就稱為“抹茶”(末茶)。到室町時代,畿內的茶農為對茶葉進行評級而舉行品茶會,由這種茶集會發展成為許多人品嘗茶葉的娛樂活動,並發展了最初的茶道禮儀。這一時期,武士階層為主角的“鬥茶”成為茶文化的主流,遊藝性為其主要特點。到十三世紀,新興的武士階級憑藉雄厚的財力經常舉辦以品嘗各地茶葉來賭博的鬥茶會,極盡奢華以用來炫耀財富並擴大交際。後來室町幕府的第三代將軍足利義滿對鬥茶進行了提煉,為向宗教性質的“書院茶”過渡準備了條件。第八代將軍足利義政在他隱居的京都東山建造了“同仁齋”,地面用榻榻米鋪滿,一共用了四張半。這種全室鋪滿榻榻米的建築設計為後世所借鑑,形成了各式各樣的“茶室”。此前的鬥茶會在較大的空間舉行,顯得喧鬧而不注重禮儀;而同仁齋將開放式的、不固定的空間進行了縮小和封閉,這就給茶道的形成創造了穩定的室內空間。這種房間稱為書院式建築,在其中進行的茶會就稱為“書院茶”。“書院茶”要求茶室絕對肅靜,主客問答簡明扼要,從而一掃鬥茶的雜亂之風。書院茶完成了將外來的大唐文化與日本文化的結合的任務,並且基本確立了現行的日本茶道的點茶程式。

程式

日本茶道

日本茶道 日本茶道是必須遵照規則程式來進行喝茶活動,而茶道的精神,就是蘊含在這些看起來繁瑣的喝茶程式之中。

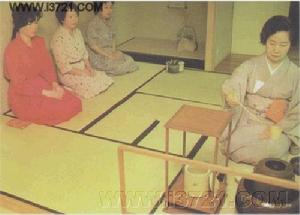

進入茶道部,有身穿樸素和服,舉止文雅的女茶師禮貌地迎上前來,簡短地解說:進入茶室前,必須經過一小段自然景觀區。這是為了使茶客在進入茶室前,先靜下心來,除去一切凡塵雜念,使身心完全融入自然。開宗明義的一番話,就能領略到了正宗茶道的不凡。

然後在茶室門外的一個水缸里用一長柄的水瓢盛水,洗手,然後將水徐徐送入口中漱口,目的是將體內外的凡塵洗淨,然後,把一個乾淨的手絹,放入前胸衣襟內,再取一把小摺扇,插在身後的腰帶上,稍靜下心後,便進入茶室。

日本的茶室,面積一般以置放四疊半“榻榻米”為度,小巧雅致,結構緊湊,以便於賓主傾心交談。茶室分為床間﹑客﹑點前﹑爐踏等專門區域。室內設定壁龕﹑地爐和各式木窗,右側布“水屋”,供備放煮水﹑沏茶﹑品茶的器具和清潔用具。床間掛名人字畫,其旁懸竹製花瓶﹐瓶中插花,插花品種和旁邊的飾物,視四季而有不同,但必須和季節時令相配。

每次茶道舉行時,主人必先在茶室的活動格子門外跪迎賓客,雖然進入茶室後,強調不分尊卑,但頭一位進茶室的必然是來賓中的一位首席賓客(稱為正客),其他客人則隨後入室。

來賓入室後,賓主相互鞠躬致禮,主客面對而坐,而正客須坐於主人上手(即左邊)。這時主人即去“水屋”取風爐﹑茶釜﹑水注﹑白炭等器物,而客人可欣賞茶室內的陳設布置及字畫﹑鮮花等裝飾。主人取器物回茶室後,跪於榻榻米上生火煮水,並從香盒中取出少許香點燃。在風爐上煮水期間﹐主人要再次至水屋忙碌,這時眾賓客則可自由在茶室前的花園中散步。待主人備齊所有茶道器具時,這時水也將要煮沸了﹐賓客們再重新進入茶室﹐茶道儀式才正式開始。

主人一般在敬茶前,要先品嘗一下甜點心,大概是為避免空肚喝茶傷胃。敬茶時,主人用左手掌托碗﹐右手五指持碗邊﹐跪地後舉起茶碗(須舉案齊眉與自己額頭平),恭送至正客前。待正客飲茶後,餘下賓客才能一一依次傳飲。飲時可每人一口輪流品飲,也可各人飲一碗,飲畢將茶碗遞迴給主人。主人隨後可從里側門內退出,煮茶,或讓客人自由交談。在正宗日本茶道里,是絕不允許談論金錢、政治等世俗話題的,更不能用來談生意,多是些有關自然的話題。

日本茶道的禮儀

日本的茶道品茶是很講究場所的,一般均在茶室中進行,茶室多起名為“某某庵”的雅號,有廣間和小間之分。茶居室一般以“四疊半”(約為9平方米)為標準,大於“四疊半”的稱為廣間;小於“四疊半”的稱為小間。茶居室的中間設有陶製炭爐和茶釜,爐前擺放著茶碗和各種用具,周圍設主、賓席位以及供主人小憩用的床等。

接待賓客時,由專門的茶師按照規定的程式和規則依次點炭火、煮開水、沖茶或抹茶,然後依次獻給賓客。點茶、煮茶、沖茶、獻茶,是茶道儀式的主要部分,都要經過專門的訓練。茶師將茶獻給賓客時,賓客要恭敬地雙手接茶,致謝,而後三轉茶碗,輕品,慢飲,奉還,動作輕盈優雅。飲茶完畢,按照習慣和禮儀,客人要對各種茶具進行鑑賞和讚美。最後,客人離開時需向主人跪拜告別,主人則熱情相送。

茶道品茶還分為“輪飲”和“單飲”兩種形式。輪飲是客人輪流品嘗一碗茶,單飲是賓客每人單獨一碗茶。茶道還講究遵循"四規","七則".四規指"和、敬、清、寂",乃茶道之精髓。“和、敬”是指主人與客人之間應具備的精神、態度和禮儀。“清、寂”則是要求茶室和飲茶庭園應保持清靜典雅的環境和氣氛。七則指的是:提前備好茶,提前放好炭,茶室應保持冬暖夏涼,室內要插花保持自然清新的美,遵守時間,備好雨具,時刻把客人放在心上等等。

茶事

日本茶道

日本茶道 日本人相當注重形式,茶道便是這樣的一種體現。他們喜歡當著客人的面準備食物,像鐵板燒,讓客人不僅能吃到食物,還能學習到烹飪的方法,茶道也是如此。

日本茶人在舉行茶會時均抱有“一期一會”的心態。這一詞語出自江戶幕府末期的大茶人井伊直弼所著的《茶湯一會集》。書中這樣寫到:“追其本源,茶事之會,為一期一會,即使同主同客可反覆多次舉行茶事,也不能再現此時此刻之事。每次茶事之會,實為我一生一度之會。由此,主人要千方百計,盡深情實意,不能有半點疏忽。客人也須以此世不再相逢之情赴會,熱心領受主人的每一個細小的匠心,以誠相交。此便是:一期一會。”這種“一期一會”的觀念,實質上就是佛教“無常”觀的體現。佛教的無常觀督促人們重視一分一秒,認真對待一時一事。當茶事舉行時,主客均極為珍視,彼此懷著“一生一次”的信念,體味到人生如同茶的泡沫一般在世間轉瞬即逝,並由此產生共鳴。於是與會者感到彼此緊緊相連,產生一種互相依存的感覺和生命的充實感。這是茶會之外的其他場合無法體驗到的一種感覺。

茶事的種類繁多,古代有“三時茶”之說,即按三頓飯的時間分為朝會(早茶)、書會(午茶)、夜會(晚茶);現在則有“茶事七事”之說,即:早晨的茶事、拂曉的茶事、正午的茶事、夜晚的茶事、飯後的茶事、專題茶事和臨時茶事。除此之外還有開封茶壇的茶事(相當於佛寺的開光大典)、惜別的茶事、賞雪的茶事、一主一客的茶事、賞花的茶事、賞月的茶事等等。每次的茶事都要有主題,比如某人新婚、喬遷之喜、紀念誕辰、或者為得到了一件珍貴茶具而慶賀等等。

茶會之前,主人要首先確定主客,即主要的客人,一般為身份較尊貴者,像千利休之於豐臣秀吉。確定了主客之後再確定陪客,這些陪客既要和主客比較熟悉又要和主客有一定的關係。決定客人之後便要開始忙碌的準備茶會了,這期間客人們會來道謝,因為準備工作的繁忙主人只需要在門前接待一下即可。一般茶會的時間為四個小時,太長容易導致客人疲憊,太短又可能無法領會到茶會的真諦。茶會有淡茶會(簡單茶會)和正式茶會兩種,正式茶會還分為“初座”和“后座”兩部分。為了辦好茶會,主人要東奔西跑的選購好茶、好水、茶花、做茶點心及茶食的材料等。茶會之前還要把茶室、茶庭打掃的乾乾淨淨,客人提前到達之後,在茶庭的草棚中坐下來觀賞茶庭並體會主人的用心,然後入茶室就座,這叫“初座”。主人便開始表演添炭技法,因為整個茶會中要添三次炭(正式茶會的炭要用櫻樹木炭),所以這次就稱為“初炭”。之後主人送上茶食,日語為“懷石料理”(據說和尚們坐禪飢餓時將烤熱的石頭揣在懷裡以減少飢餓感,故稱)。用完茶食之後,客人到茶庭休息,此為“中立”。之後再次入茶室,這才是“后座”。后座是茶會的主要部分,在嚴肅的氣氛中,主人為客人點濃茶,然後添炭(後炭)之後再點薄茶。稍後,主人與客人互相道別,茶會到此結束。

茶會通常有紀錄,紀錄的內容包括與會眾、壁龕裝飾、茶具、飯菜、點心等情況,有時還加入與會眾的談話摘要和紀錄者的評論。這種紀錄叫“會記”。古代有很多著名茶會的會記流傳下來,成為現代珍貴的資料,如《松屋會記》、《天王寺屋會記》、《今井宗久茶道記書拔》、《宗湛日記》等被稱為四大會記。

影響

日本茶道

日本茶道所以茶道里禪的內涵,不在於什麼“直心就是禪”,什麼“喝茶去”,而是通過繁瑣的規則來磨練人心,當這些定規不再令飲茶者厭煩,當飲茶人信手而為就符合茶道禮法時,才算領會了茶的真諦,才能喝到一杯好茶。繁複而熟練的禮法是為了使人超然物外,濃如苦藥的茶湯正如人生,別出心裁的插花顯示有限的生命背後人類生生不息的生命力,棒喝的偈語告訴人處處是真理。日本茶道,是用一種儀式來向人講述禪的思想,正如參禪需要頓悟一樣,其中蘊涵的那些人生的經驗,需要飲茶者用生命的一段時光來領悟

精神

日本茶道

日本茶道日本茶道是在“日常茶飯事”的基礎上發展起來的,它將日常生活行為與宗教、哲學、倫理和美學熔為一爐,成為一門綜合性的文化藝術活動。它不僅僅是物質享受,通過茶會,學習茶禮,它還可以陶冶性情,培養人的審美觀和道德觀念。正如桑田中親說的:“茶道已從單純的趣味、娛樂,前進成為表現日本人日常生活文化的規範和理想。”十六世紀末,千利休繼承、汲取了歷代茶道精神,創立了日本正宗茶道。他是茶道的集大成者。剖析利休茶道精神,可以了解日本茶道之一斑。

村田珠光曾提出過“謹敬清寂”為茶道精神,千利休只改動了一個字,以“和敬清寂”四字為宗旨,簡潔而內涵豐富。“清寂”也寫作“靜寂”。它是指審美觀。這種美的意識具體表現在“佗(chà)”字上。“佗”日語音為"wabi",原有“寂寞”、“貧窮”、“寒磣”、“苦悶”的意思。平安時期“佗人”一詞,是指失意、落魄、鬱悶、孤獨的人。到平安末期,“佗”的含義逐漸演變為“靜寂”、“悠閒”的意思,成為很受當時一些人欣賞的美的意識。這種美意識的產生,有社會歷史原因和思想根源:平安末期至鎌倉時代,是日本社會動盪、改組時期,原來占統治地位的貴族失勢,新興的武士階層走上了政治舞台。失去天堂的貴族感到世事無常而悲觀厭世,因此佛教淨土宗應運而生。失意的僧人把當時社會看成穢土,號召人們“厭離穢土,欣求淨土”。在這種思想影響下,很多貴族文人離家出走,或隱居山林,或流浪荒野,在深山野外建造草庵,過著隱逸的生活,創作所謂的“草庵文學”,以抒發他們思古之幽情,排遣胸中積憤。這種文學色調陰鬱,文風“幽玄”。

室町時代,隨著商業經濟的發展,競爭激烈,商務活動繁忙,城市奢華喧囂。不少人厭棄這種生活,以冷峻、恬淡、閒寂為美,追求“佗”的審美意識,他們渴望在郊外或城市中找塊僻靜的處所,過起隱居的生活,享受一點古樸的田園生活樂趣,尋求心神上的安逸。而此時茶人村田珠光等人把這種審美意識引進“茶湯”中來,使“清寂”之美得到廣泛的傳播。

茶道之茶稱為“佗茶”,“佗”有“幽寂”、“閒寂”的含義。邀來幾個朋友,坐在幽寂的茶室里,邊品茶邊閒談,不問世事,無牽無掛,無憂無慮,修身養性,心靈淨化,別有一番美的意境。千利休的“茶禪一味”、“茶即禪”觀點,可以視為茶道的真諦所在。

而“和敬”這一倫理觀念,是唐物占有熱時期中衍生的道德觀念。自鎌倉時代以來,大量唐物宋品運銷日本。特別是茶具、藝術品,更受到日本人的青睞,茶會也以有唐宋茶具而顯得上檔次。但也因此出現了豪奢之風,一味崇尚唐物,輕視倭物茶會。而熱心於茶道藝術的村田珠光、武野紹鷗等人,反對奢侈華麗之風,提倡清貧簡樸,認為本國產的黑色陶器,幽暗的色彩,自有它樸素、清寂之美。用這種質樸的茶具,真心實意地待客,既有審美情趣,也利於道德情操的修養。

日本的茶道有煩瑣的規程,如茶葉要碾得精細,茶具要擦得乾淨,插花要根據季節和來賓的名望、地位、輩份、年齡和文化教養等來選擇。主持人的動作要規範敏捷,既要有舞蹈般的節奏感和飄逸感,又要準確到位。凡此種種都表示對來賓的尊重,體現“和、敬”的精神。

日本茶道,以“和、敬、清、寂”四字,成為融宗教、哲學、倫理、美學為一體的文化藝術活動。

現代時期

日本的現代是指1868年明治維新以來。日本的茶在安土、桃山、江戶盛極一時之後,於明治維新初期一度衰落,但不久又進入穩定的發展期。上個世紀八十年代以來,中日間的茶文化交流頻繁,另一方面,更主要的是日本茶文化向中國的回傳。日本茶道的許多流派均到中國進行交流,日本茶道里千家家元千宗室多次帶領日本茶道代表團到中國訪問,第100次訪問中國時,江澤民總書記在人民大會堂接見了千宗室。千宗室以論文《與日本茶道的歷史意義》獲南開大學哲學博士。日本茶道丹月流家元丹下明月多次到中國訪問並表演。日本當代著名的茶文化學者布目潮風、滄澤行洋不僅對中華茶文化有著精深的研究,並且到中國進行實地考察。2001年4月,日本中國茶協會會長王亞雷,秘書長藤井真紀子等一行到安徽農業大學中華茶文化研究所進行茶文化交流。

與此同時,國際茶業科學文化研究會會長陳彬藩、浙江大學教授童啟慶、台灣中華茶文化學會會長范增平、天仁集團總裁李瑞河、浙江湖州的蔻丹、安徽農業大學中華茶文化研究所顧問王鎮恆、安徽農業大學副校長宛曉春等紛紛前往日本訪問交流。北京大學的滕軍博士在日本專習茶道並獲博士學位,出版了《日本茶道文化概論》一書。

茶道具

茶道具

茶道具爐:位於地板里的火爐,利用炭火煮釜中的水。

風爐:放置在地板上的火爐,功能與爐相同;用於五月至十月之間氣溫較高的季節。

柄杓:竹製的水杓,用來取出釜中的熱水;用於爐與用於風爐的柄杓在型制上略有不同。

蓋置:用來放置釜蓋或柄杓的器具,有金屬、陶瓷、竹等各種材質;用於爐與用於風爐的蓋置在型制上略有不同。

水指:備用水的儲水器皿,有蓋。

建水:廢水的儲水器皿。

茶罐

棗:薄茶用的茶罐。

茶入:濃茶用的茶罐。

仕覆:用來包覆茶入的布袋。

茶杓:從茶罐(棗或茶入)取茶的用具。

茶碗

茶碗:飲茶所用的器皿。

樂茶碗:以樂燒(手捏成型低溫燒制)製成的茶碗。

茶室

為了茶道所建的建築。大小以四疊(塌塌米)半為標準,大於四疊半稱做“廣間”,小於四疊半者稱作“小間”。

水屋:位於茶室旁的空間,用來準備及清洗茶道具。

喝茶順序

更衣 觀賞茶庭 初茶 茶食 中立 濃茶 後炭 薄茶 退出 銜接 總計

二十分鐘 二十分鐘 六十分鐘 二十分鐘 三十分鐘 二十分鐘 三十分鐘 十分鐘 三分鐘 四小時

初坐一小時四十分鐘 後坐一小時二十分 。

流派

宗師

首先創立茶道概念的是十五世紀奈良稱名寺的和尚村田珠光(公元一四二三~一五零二年)。公元一四四二年,十九歲的村田珠光來到京都修禪。當時奈良地區盛行由一般百姓主辦參加的“汗淋茶會”(一種以夏天洗澡為主題的茶會),這種茶會首創的採用了具有古樸的鄉村建築風格的茶室——草庵。這種古樸的風格對後來的茶道產生了深遠的影響,成為日本茶道的一大特色。村田珠光在參禪中將禪法的領悟融入飲茶之中,他在小小的茶室中品茶,從佛偈中領悟出“佛法存於茶湯”的道理,那首佛偈就是大家都熟悉的“菩提本非樹,明鏡亦非台;本來無一物,何處染塵埃。”村田珠光以此開創了獨特的尊崇自然、尊崇樸素的草庵茶風。由於將軍義政的推崇,“草庵茶”迅速在京都附近普及開來。珠光主張茶人要擺脫欲望的糾纏,通過修行來領悟茶道的內在精神,開闢了茶禪一味的道路。據日本茶道聖典《南方錄》記載,標準規格的四張半榻榻米茶室就是珠光確定的,而且專門用於茶道活動的壁龕和地爐也是他引進茶室的。此外,村田珠光還對點茶的台子、茶勺、花瓶等也做了改革。自此,藝術與宗教哲學被引入喝茶這一日常活動的內容之中並得到不斷發展。

繼村田珠光之後的一位傑出的大茶人就是武野紹鷗(公元一五零二~一五五五年)。他對村田珠光的茶道進行了很大的補充和完善,還把和歌理論輸入了茶道,將日本文化中獨特的素淡、典雅的風格再現於茶道,使日本茶道進一步的民族化了。

在日本歷史上真正把茶道和喝茶提高到藝術水平上的則是日本戰國時代的千利休(公元一五二二~一五九二年),他早年名為千宗易,後來在豐臣秀吉的聚樂第舉辦茶會之後獲得秀吉的賜名才改為千利休。他和藪內流派的始祖藪內儉仲均為武野紹鷗的弟子。千利休將標準茶室的四張半榻榻米縮小為三張甚至兩張,並將室內的裝飾簡化到最小的限度,使茶道的精神世界最大限度的擺脫了物質因素的束縛,使得茶道更易於為一般大眾所接受,從此結束了日本中世茶道界百家爭鳴的局面。同時,千利休還將茶道從禪茶一體的宗教文化還原為淡泊尋常的本來面目。他不拘於世間公認的名茶具,將生活用品隨手拈來作為茶道用具,強調體味和“本心”;並主張大大簡化茶道的規定動作,拋開外界的形式操縱,以專心體會茶道的趣味。茶道的“四規七則”就是由他確定下來並沿用至今的。所謂“四規”即:和、敬、清、寂。“和”就是和睦,表現為主客之間的和睦;“敬”就是尊敬,表現為上下關係分明,有禮儀;“清”就是純潔、清靜,表現在茶室茶具的清潔、人心的清淨;“寂”就是凝神、摒棄欲望,表現為茶室中的氣氛恬靜、茶人們表情莊重,凝神靜氣。所謂“七則”就是:茶要濃、淡適宜;添炭煮茶要注意火候;茶水的溫度要與季節相適應;插花要新鮮;時間要早些,如客人通常提前十五到三十分鐘到達;不下雨也要準備雨具;要照顧好所有的顧客,包括客人的客人。從這些規則中可以看出,日本的茶道中蘊含著很多來自藝術、哲學和道德倫理的因素。茶道將精神修養融於生活情趣之中,通過茶會的形式,賓主配合,在幽雅恬靜的環境中,以用餐、點茶、鑑賞茶具、談心等形式陶冶情操,培養樸實無華、自然大方、潔身自好的完美意識和品格;同時,它也使人們在審慎的茶道禮法中養成循規蹈矩和認真的、無條件的履行社會職責,服從社會公德的習慣。因此,日本人一直把茶道視為修身養性、提高文化素養的一種重要手段。這也就不難理解,為什麼茶道在日本會有著如此廣泛的社會影響和社會基礎,且至今仍盛行不衰了。

評價

許多人會認為,日本人飲茶,只重形式。其實是一種誤解。日本茶道之所以搞得這么繁文縟節,並非要把茶客的注意力從茶的本身上引開,而是要茶客專心致志於飲茶的全過程,從而把人從世俗的緊張、煩惱等事務中解脫出來。以便更好地修身養性。因此,與其說日本茶道重形式不重內容,不如說日本茶道重物質,更重精神。

茶道是日本文化的結晶,是融佛教、道教、儒家學說為一體的一種精神文化。在形式上,它是容納了包括花道等各種生活藝術的總匯。茶道中的“本來無一物”“無一物中無盡藏”的哲學思想,不對稱、簡樸、素淡、孤高的美學思想以及平等、互敬、恬淡的道德觀念,獨坐觀念的自省精神,都是日本茶道中的精髓。