簡介

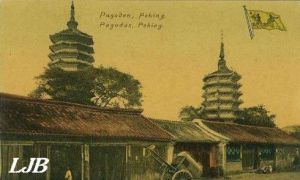

慶壽寺雙塔,在西長安街上,即電報大樓西,舊時即西長安街28號。該寺創建於金章宗大定二十六年(1165年)。據《震垣識略》記載:"雙塔寺

慶壽寺雙塔在小時雍坊西長安街,金章宗建,即元慶壽寺。專有塔二:一九級,一七級。九級者額曰"特贈光天普照佛日圓明海雲佐聖國師之塔",七級者額曰"佛日圓照大禪師可庵之靈塔,"由此可知該寺是金時大慶壽寺遺址。該寺元至元十二年重修,費時七年(1276—1283年)。修後之寺"完整雄壯,又為京師冠。"此寺又稱慶壽寺或大慶壽寺。至元四年新建二塔,故又俗稱雙塔寺。明正統又重修,改名為大興隆寺,或稱慈恩寺。慶壽寺雙塔從金代即受重視,當時是金朝的慶壽宮,元時又賜給皇太子作功德院。明代慈恩寺始為西藏僧人修持之所,明朝有雙塔寺詩:"石塔參差御苑西,凌空雙雁識招提。梵鈴風起聲相激,仙掌雲分勢欲齊。似引飛鳧朝帝闕,豈煩鳴馬護禪棲?長安落日馳車騎,何處逢人路不迷。明宣德年間,和尚覺貴在慶壽寺創建高數十丈的毗盧閣,可以俯看皇宮,因而獲罪,閣毀。到了清代,除雙塔還保存外,寺早

慶壽寺雙塔在小時雍坊西長安街,金章宗建,即元慶壽寺。專有塔二:一九級,一七級。九級者額曰"特贈光天普照佛日圓明海雲佐聖國師之塔",七級者額曰"佛日圓照大禪師可庵之靈塔,"由此可知該寺是金時大慶壽寺遺址。該寺元至元十二年重修,費時七年(1276—1283年)。修後之寺"完整雄壯,又為京師冠。"此寺又稱慶壽寺或大慶壽寺。至元四年新建二塔,故又俗稱雙塔寺。明正統又重修,改名為大興隆寺,或稱慈恩寺。慶壽寺雙塔從金代即受重視,當時是金朝的慶壽宮,元時又賜給皇太子作功德院。明代慈恩寺始為西藏僧人修持之所,明朝有雙塔寺詩:"石塔參差御苑西,凌空雙雁識招提。梵鈴風起聲相激,仙掌雲分勢欲齊。似引飛鳧朝帝闕,豈煩鳴馬護禪棲?長安落日馳車騎,何處逢人路不迷。明宣德年間,和尚覺貴在慶壽寺創建高數十丈的毗盧閣,可以俯看皇宮,因而獲罪,閣毀。到了清代,除雙塔還保存外,寺早 慶壽寺雙塔已毀掉了。直到解放後五十年代建西長安街時才拆掉雙塔,今已無存。慶壽寺是金朝官辦寺院之一,舊址約在今西長安街北側電報大樓前(一說在長安街南)。寺內西側有元時建的兩座八角形密檐式磚塔,一座是九級,塔名為"海雲大師塔",額曰:"特贈光天普照佛日圓明海雲佑聖國師之塔"。海雲,慶壽寺住持,名印簡,俗姓宋氏,山西寧遠人。因他在戰亂時竭力救民疾苦,金宣宗賜海雲通元廣慧大師稱號,圓寂後建此塔。另一座是七級,塔名為"可庵大師靈塔",額曰:"佛日圓照大禪師可庵之靈塔",是為紀念慶壽寺住持可庵大師而建。據《日下舊聞考》記載:“上命役軍民萬人重修,費至鉅萬。即成,壯麗甲於京都諸寺。”修後之寺“完整雄壯,為京師之冠。”元代著名書畫大師趙孟頫曾留詩云:"白雨映青松,蕭颯灑朱閣。稍覺暑氣銷,微涼度疏箔……"。據說昔日慶壽寺精藍丈室之前,松樹繁茂,樹蔭密布,景色十分美麗,有流水橫貫東西。後來水乾橋廢之後,留有兩個石碑,是金章宗親筆所書的“飛渡橋”、“飛虹橋”六個大字,筆力強健有力,有王者之范。可惜的是在嘉靖十四年(1535年)與寺廟一起毀於火中。慶壽寺自建成起,一直受到當朝執政者的重視,曾作為金朝的慶壽宮及元朝太子的功德院,輝煌一時。至元四年(1267年)建大都城,慶壽寺

慶壽寺雙塔已毀掉了。直到解放後五十年代建西長安街時才拆掉雙塔,今已無存。慶壽寺是金朝官辦寺院之一,舊址約在今西長安街北側電報大樓前(一說在長安街南)。寺內西側有元時建的兩座八角形密檐式磚塔,一座是九級,塔名為"海雲大師塔",額曰:"特贈光天普照佛日圓明海雲佑聖國師之塔"。海雲,慶壽寺住持,名印簡,俗姓宋氏,山西寧遠人。因他在戰亂時竭力救民疾苦,金宣宗賜海雲通元廣慧大師稱號,圓寂後建此塔。另一座是七級,塔名為"可庵大師靈塔",額曰:"佛日圓照大禪師可庵之靈塔",是為紀念慶壽寺住持可庵大師而建。據《日下舊聞考》記載:“上命役軍民萬人重修,費至鉅萬。即成,壯麗甲於京都諸寺。”修後之寺“完整雄壯,為京師之冠。”元代著名書畫大師趙孟頫曾留詩云:"白雨映青松,蕭颯灑朱閣。稍覺暑氣銷,微涼度疏箔……"。據說昔日慶壽寺精藍丈室之前,松樹繁茂,樹蔭密布,景色十分美麗,有流水橫貫東西。後來水乾橋廢之後,留有兩個石碑,是金章宗親筆所書的“飛渡橋”、“飛虹橋”六個大字,筆力強健有力,有王者之范。可惜的是在嘉靖十四年(1535年)與寺廟一起毀於火中。慶壽寺自建成起,一直受到當朝執政者的重視,曾作為金朝的慶壽宮及元朝太子的功德院,輝煌一時。至元四年(1267年)建大都城,慶壽寺  慶壽寺雙塔正在大都南城牆一線上,元世祖下令避讓,城牆至此繞了一個彎,一時傳為佳話。明正統十三年(1448年)重修後更名為“大興隆寺”,又稱“慈恩寺”。嘉靖十四年(1535年),一場大火將該寺毀於一旦,僅存兩座磚塔。經歷此次劫難,慶壽寺元氣大傷,風光不再。嘉靖十五年(1536年)慶壽寺又被改為“講武堂”、“演象所”,只是再也沒有了昔日的規模。西長安街上的慶壽雙塔寺,以其精美的建築構造和重要的歷史地位矗立於百年的風雨之中,經歷了由輝煌到衰敗的歷史過程。1954年因西長安街拓展,歷經多少劫難的雙塔最後終於被拆除,慶壽寺雙塔留存的照片很多,一度有人猜測那兒當年是不是照相館啊。很多平民都在那裡留過影,我發現了一張老照片正好可以驗證這個猜測,雙塔園內就是照相館,牌子掛著呢,就叫“寶豐照相館”。

慶壽寺雙塔正在大都南城牆一線上,元世祖下令避讓,城牆至此繞了一個彎,一時傳為佳話。明正統十三年(1448年)重修後更名為“大興隆寺”,又稱“慈恩寺”。嘉靖十四年(1535年),一場大火將該寺毀於一旦,僅存兩座磚塔。經歷此次劫難,慶壽寺元氣大傷,風光不再。嘉靖十五年(1536年)慶壽寺又被改為“講武堂”、“演象所”,只是再也沒有了昔日的規模。西長安街上的慶壽雙塔寺,以其精美的建築構造和重要的歷史地位矗立於百年的風雨之中,經歷了由輝煌到衰敗的歷史過程。1954年因西長安街拓展,歷經多少劫難的雙塔最後終於被拆除,慶壽寺雙塔留存的照片很多,一度有人猜測那兒當年是不是照相館啊。很多平民都在那裡留過影,我發現了一張老照片正好可以驗證這個猜測,雙塔園內就是照相館,牌子掛著呢,就叫“寶豐照相館”。設計構造

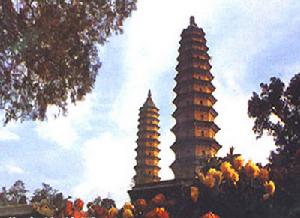

慶壽寺雙塔為九級八面,高40.58米。正面向南,東西南北四面各闢一拱狀門。塔為純磚結構,塔身、心柱、內廊、梯級、腰檐等均為磚砌而成。塔二層以上各層的四面,均隱出直欞窗形。慶壽寺雙塔,塔的底層是近澀式腰

慶壽寺雙塔檐,二至八層均是平座迭澀式腰檐。二至八層,外壁內繞以走廊,中砌八邊形塔心柱,內設磚砌梯級。第一層入口在西南首,第二層在南首,第三層在西北首,第四層在東北首。再往上,各級塔梯形成十字交叉,至九層無磚柱,無走廊,內部易為八邊形磚室,上置八角形藻頂,再上層就是塔剎。在維修過程中,人們發現自第七層至第九層及塔頂塔剎部,穿過一根直徑約40—50厘米的木製剎桿,同時還發現自第二層至第九層在外壁中部、塔門廊下兩至三層磚處,都有平行八角邊的臥木,直徑約為30—40厘米,在門廊處又有一臥木,通向塔心柱與之拉結。臥木就是木筋,相當於今天的鋼筋,增強了外壁之間及外壁與塔心柱連線,使塔成為一個整體,極大提高了磚塔在平面內的“抗剪”能力和抗震能力。在該塔的復修勘探中,還發現了一個獨特的砌築工藝:塔的外壁外牆有一層石灰砂漿砌築、糯米汁石灰膠泥勾縫的外殼,與外壁內部磚砌體不相結合,就好像給塔穿了一件外套,這與其它地區磚塔構築的方法不同,這種方法使塔體在地震發生時能夠有力削弱共振,起到緩衝和抵消震力的作用。

慶壽寺雙塔檐,二至八層均是平座迭澀式腰檐。二至八層,外壁內繞以走廊,中砌八邊形塔心柱,內設磚砌梯級。第一層入口在西南首,第二層在南首,第三層在西北首,第四層在東北首。再往上,各級塔梯形成十字交叉,至九層無磚柱,無走廊,內部易為八邊形磚室,上置八角形藻頂,再上層就是塔剎。在維修過程中,人們發現自第七層至第九層及塔頂塔剎部,穿過一根直徑約40—50厘米的木製剎桿,同時還發現自第二層至第九層在外壁中部、塔門廊下兩至三層磚處,都有平行八角邊的臥木,直徑約為30—40厘米,在門廊處又有一臥木,通向塔心柱與之拉結。臥木就是木筋,相當於今天的鋼筋,增強了外壁之間及外壁與塔心柱連線,使塔成為一個整體,極大提高了磚塔在平面內的“抗剪”能力和抗震能力。在該塔的復修勘探中,還發現了一個獨特的砌築工藝:塔的外壁外牆有一層石灰砂漿砌築、糯米汁石灰膠泥勾縫的外殼,與外壁內部磚砌體不相結合,就好像給塔穿了一件外套,這與其它地區磚塔構築的方法不同,這種方法使塔體在地震發生時能夠有力削弱共振,起到緩衝和抵消震力的作用。旅遊價值

慶壽寺雙塔作為名勝更為古城增添了奇特的風貌,從而吸引了天南海北前來觀瞻的人,並為之讚嘆不已,留連忘返。慶壽寺雙塔以其特有的魅力大出風頭。慶壽寺雙塔正吸引著越來越多的旅遊觀光者,對西城區的社會經濟、

慶壽寺雙塔文化發展起到了積極的促進作用。1994年至今,每天到這裡學修佛法或旅遊觀光者川流不息,已經接待了亞洲、美洲、歐洲諸多國家和來自全國各省市、地區學法者不計其數,旅遊觀光者更是不計其數。塔基和塔身上所雕鑄的龍、雀等圖案,造型精美,栩栩如生,成為點綴北固山風光名勝的一大奇觀。相傳,清朝的乾隆皇帝曾在此遊玩,並題有“長江好似硯池波,提起金焦當墨磨。鐵塔一枝堪作筆,青天夠寫幾行多”的詩句。乾隆皇帝的題詩不但為北固山增添了幾分色彩,同時也可以反映出當時北固山的非凡之氣。相傳春秋時吳國的伍子胥一家遭楚王猜忌,全家只有伍子胥一人逃出。他從楚國逃出後,後有追兵,前有長江天塹,使他感到萬分發愁,以致連頭髮也愁白了。所以直今仍留下有“伍子胥過昭關——一夜白了少年頭”的歇後語。塔原是佛教建築藝術的一種,但也是歷史文化發展的見證。塔底蘊豐厚,神韻獨具,種類齊全,異彩紛呈,不但為美麗的古城增添了無限的風采,同時也更為我們今天留下了一份寶貴的歷史文化遺產。

慶壽寺雙塔文化發展起到了積極的促進作用。1994年至今,每天到這裡學修佛法或旅遊觀光者川流不息,已經接待了亞洲、美洲、歐洲諸多國家和來自全國各省市、地區學法者不計其數,旅遊觀光者更是不計其數。塔基和塔身上所雕鑄的龍、雀等圖案,造型精美,栩栩如生,成為點綴北固山風光名勝的一大奇觀。相傳,清朝的乾隆皇帝曾在此遊玩,並題有“長江好似硯池波,提起金焦當墨磨。鐵塔一枝堪作筆,青天夠寫幾行多”的詩句。乾隆皇帝的題詩不但為北固山增添了幾分色彩,同時也可以反映出當時北固山的非凡之氣。相傳春秋時吳國的伍子胥一家遭楚王猜忌,全家只有伍子胥一人逃出。他從楚國逃出後,後有追兵,前有長江天塹,使他感到萬分發愁,以致連頭髮也愁白了。所以直今仍留下有“伍子胥過昭關——一夜白了少年頭”的歇後語。塔原是佛教建築藝術的一種,但也是歷史文化發展的見證。塔底蘊豐厚,神韻獨具,種類齊全,異彩紛呈,不但為美麗的古城增添了無限的風采,同時也更為我們今天留下了一份寶貴的歷史文化遺產。碑碣刻石

慶壽寺雙塔寺現今共收藏和保護有價值的碑碣刻石260餘通。這些碑石中除一小部分是寺院原物外,絕大部分是“文化大革命”之後,從太原各個地方收集的散佚珍品。在這些碑石中,有明代的石刻珍品,名著三晉,海內知

慶壽寺雙塔名的《寶賢堂集古法帖》180餘通;有清代的《古寶賢堂法帖》36通;有宋代大文豪蘇東坡的醉筆石刻“赤壁懷古”3通;慶壽寺雙塔有清代著名書家祁雋藻的“子史萃言”石刻4通;還有記述內容別具一格的“晉溪隱君家訓”碑,等等。這些古碑古碣,集清以前各代著名書法大家的墨跡寶瀚於一堂,真、草、隸、篆各種書體,無一不有,不僅為書法界和愛好書法的各界人士所珍視,也極為到此觀光和遊覽的人們所喜聞樂見。雙塔寺“碑廊”的最北端,鑲嵌有宋代大文豪,一代書法家蘇東坡的墨跡“赤壁懷古”刻石。這套刻石共三塊,是蘇武原跡的摹勒本,也是雙塔寺“碑廊”眾刻石中引以為重的佼佼者。據該刻石末一通的“跋文”看,該石為乾隆二十七年仲夏(公元1762年),依舊拓摹勒上石,迄今227年。茲引原“跋文”如後:右東坡先生自書大江東去詞,乃為醉後神到之筆。余家藏舊拓也。詞與書並挾,莫偉勁傑之氣雅,類其為人。余愛而重之,固復鉤摹勒石以廣所傳。按先生脫御史台,獄謫黃州團練副使,前後赤壁二賦成於遷所,此詞寄託略同,應亦是時所作。觀其淋漓杯酒,逸興遄飛,伸底揮毫,盎然天趣,非見道深而胸無塊壘者能之乎?吁!信可愛而重也美,乾隆二十有七年壬午仲夏。西村鄂弼跋。鄂弼為何許人,已不得而知。如今我國有東坡“赤壁懷古”刻石者,僅兩處。其一在“東坡赤壁”,即今湖北省黃州。其一即雙塔寺所在此石。據傳,黃州赤壁所藏乃清同治七年(公元1868年)時鐫刻。如是則晚於慶壽寺雙塔所藏者百餘年矣。蘇東坡乃宋代四大書法家之一,世稱蘇、黃(庭堅)、米(芾)、蔡(襄)。他擅長行、楷,取法顏真卿、楊凝式,而能自創新意。至於他的草書則較為鮮見,《念奴嬌·赤壁懷古》則是其草書的傳世之作。歷代名書法家評介“赤壁懷古”刻石時,認為它取法於張旭、懷素,筆勢奇勁,如驟雨鏇風;飛動圓轉,同詞的豪放風格,相得益彰。書後款識作“久不作草書,適乘醉走筆,覺酒氣勃勃,似指端出也。東坡醉筆。”由此可見,這同張旭大醉後呼喊狂走而後落筆,以及懷素酒醉興到運筆,極為相似。慶壽寺雙塔東坡“赤壁懷古”刻石,既是所有蘇軾書法碑帖中最受人喜愛的,也是雙塔寺碑廓中最引人注目的。

慶壽寺雙塔名的《寶賢堂集古法帖》180餘通;有清代的《古寶賢堂法帖》36通;有宋代大文豪蘇東坡的醉筆石刻“赤壁懷古”3通;慶壽寺雙塔有清代著名書家祁雋藻的“子史萃言”石刻4通;還有記述內容別具一格的“晉溪隱君家訓”碑,等等。這些古碑古碣,集清以前各代著名書法大家的墨跡寶瀚於一堂,真、草、隸、篆各種書體,無一不有,不僅為書法界和愛好書法的各界人士所珍視,也極為到此觀光和遊覽的人們所喜聞樂見。雙塔寺“碑廊”的最北端,鑲嵌有宋代大文豪,一代書法家蘇東坡的墨跡“赤壁懷古”刻石。這套刻石共三塊,是蘇武原跡的摹勒本,也是雙塔寺“碑廊”眾刻石中引以為重的佼佼者。據該刻石末一通的“跋文”看,該石為乾隆二十七年仲夏(公元1762年),依舊拓摹勒上石,迄今227年。茲引原“跋文”如後:右東坡先生自書大江東去詞,乃為醉後神到之筆。余家藏舊拓也。詞與書並挾,莫偉勁傑之氣雅,類其為人。余愛而重之,固復鉤摹勒石以廣所傳。按先生脫御史台,獄謫黃州團練副使,前後赤壁二賦成於遷所,此詞寄託略同,應亦是時所作。觀其淋漓杯酒,逸興遄飛,伸底揮毫,盎然天趣,非見道深而胸無塊壘者能之乎?吁!信可愛而重也美,乾隆二十有七年壬午仲夏。西村鄂弼跋。鄂弼為何許人,已不得而知。如今我國有東坡“赤壁懷古”刻石者,僅兩處。其一在“東坡赤壁”,即今湖北省黃州。其一即雙塔寺所在此石。據傳,黃州赤壁所藏乃清同治七年(公元1868年)時鐫刻。如是則晚於慶壽寺雙塔所藏者百餘年矣。蘇東坡乃宋代四大書法家之一,世稱蘇、黃(庭堅)、米(芾)、蔡(襄)。他擅長行、楷,取法顏真卿、楊凝式,而能自創新意。至於他的草書則較為鮮見,《念奴嬌·赤壁懷古》則是其草書的傳世之作。歷代名書法家評介“赤壁懷古”刻石時,認為它取法於張旭、懷素,筆勢奇勁,如驟雨鏇風;飛動圓轉,同詞的豪放風格,相得益彰。書後款識作“久不作草書,適乘醉走筆,覺酒氣勃勃,似指端出也。東坡醉筆。”由此可見,這同張旭大醉後呼喊狂走而後落筆,以及懷素酒醉興到運筆,極為相似。慶壽寺雙塔東坡“赤壁懷古”刻石,既是所有蘇軾書法碑帖中最受人喜愛的,也是雙塔寺碑廓中最引人注目的。

相關詞條

北京、金朝、書法家、

中國古塔大全1

| 古塔,是中國五千年文明史的載體之一,古塔為祖國城市山林增光添彩,塔被佛教界人士尊為佛塔。矗立在大江南北的古塔,被譽為中國古代傑出的高層建築。 |

慶壽寺雙塔

慶壽寺雙塔 慶壽寺雙塔

慶壽寺雙塔 慶壽寺雙塔

慶壽寺雙塔 慶壽寺雙塔

慶壽寺雙塔 慶壽寺雙塔

慶壽寺雙塔 慶壽寺雙塔

慶壽寺雙塔