簡介

遼濱塔

遼濱塔傳說故事

遼濱塔

遼濱塔設計風格

遼濱塔

遼濱塔發掘修繕

遼濱塔

遼濱塔

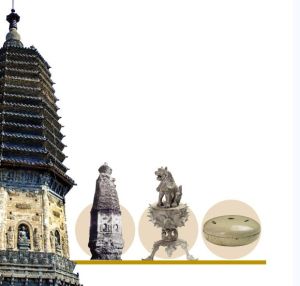

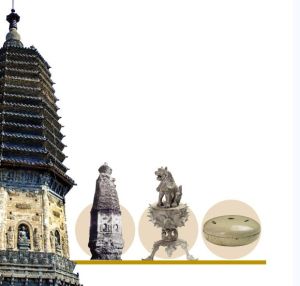

遼濱塔位於遼寧省瀋陽市新民市東北29公里的遼濱村,是一座千年古城的遺蹟。遼濱塔古鎮始建於遼東郡的遼陽縣城,迄今1800多年;遼濱塔古城遺址城牆為夯土筑西漢,當時是成,高10多米;東西南北各長300多米,面積約11萬平方米,有南北兩個城門。遼濱塔古城地處遼河與秀水河交匯之處,是古代著名的渡口和交通要道,既是兵家必爭之地,也是市井繁榮、商賈發達的繁華城邑。

遼濱塔

遼濱塔 遼濱塔

遼濱塔 遼濱塔

遼濱塔 遼濱塔

遼濱塔遼濱古城·遼濱塔位於新民市東北29公里處的遼濱村,是一座千年古城的遺蹟。遼濱塔在維修時,從古塔地宮發掘出包括佛牙、舍利子在內的一批珍貴遺物,其中的圈足斗...

簡介 位置遼濱古城,位於遼寧省新民市東北29公里的遼濱村有一座千年古城的遺蹟。這座古城地處遼河與秀水河的交匯之處,是古代著名的渡口和交通要道,也是兵家必爭之地。早...

簡介 結構 遼濱塔遼濱街道位於遼寧省瀋陽市新民市的南部,東起湖濱公署與東城街道相鄰,西起造紙廠南草地與西城街道接壤,北起市府路與新柳街道相連。

基本概況 歷史沿革 行政代碼 社區建設 街道管理塔(Pagoda)是一種在亞洲常見的,有著特定的形式和風格的中國傳統建築。最初是供奉或收藏佛骨、佛像、佛經、僧人遺體等的高聳型點式建築,稱“佛塔”。14...

簡介 結構 種類 功能 歷史遼金城垣博物館是地下遺址與歷史陳列相結合的考古專業性博物館,它以距今840餘年前的金中都南城垣水關遺址為基礎,建築面積2500平方米;地上一層,地下一層...

概況 展廳分布 館藏陳列 建設基礎 歷史印記葉茂台遼墓群,是遼北地區較集中的遼代古蹟。位於遼河流域的法庫縣西部葉茂台村,在它的周圍有數座遼代頭下州城,南與遼濱塔僅數十里之遙,遼濱塔是遼代遼州故址。...

簡介 歷史 墓葬 文物 葉茂台遼墓交通遼州是古代州名,隋始設遼州,民國改遼縣,1942年改左權縣。

解釋1 解釋2盛茂和尚塔是北京市現有十八座比較完整的佛塔之一,它位於北京市懷柔區紅螺寺東的山溝中。1996年以來連續兩年被評為北京市文明旅遊景區。

概括 紅螺寺 旅遊價值 傳說故事 三聖殿