簡介

慶壽寺景觀

慶壽寺景觀慶壽寺,其建築始於唐貞觀二年(公元628年),是唐太宗李世民為慶賀其母親六十大壽,派尉遲敬德監修的,故取名“慶壽寺”。這裡的石窟造像除寺樓內的大佛是唐代雕刻外,其他石佛大多數均為北朝時期的作品。

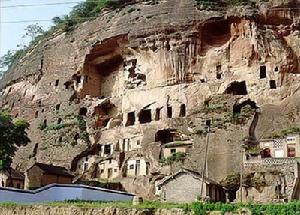

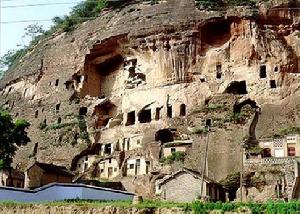

大佛寺在唐代為應福寺,後改稱慶壽寺。石窟造像主要雕造於唐初至唐文宗時期的 200年間,元以後曾大事裝修。中國的佛教石窟。位於陝西省彬縣城以西12公里的清涼山上,下臨涇河,依山開窟,迤邐約300米。共有109個大小窟室,造像龕268個,大小造像1568身,碑刻13方,題刻170餘處。

概況

慶壽寺石窟

慶壽寺石窟 慶壽寺

慶壽寺慶壽寺也叫雙塔寺,在西長安街上,即電報大樓西,舊時 即西長安街28號。該寺創建於金章宗大定二十六年(1165年)。 據《震垣識略》記載:“雙塔寺在小時雍坊西長安街,金章宗建, 即元慶壽寺。專有塔二:一九級,一七級。九級者額曰”特贈 光天普照佛日圓明海雲佐聖國師之塔”,七級者額曰"佛日圓照 大禪師可庵之靈塔,“由此可知該寺是金時大慶壽寺遺址。 該寺元至元十二年重修,費時七年(1276—1283年)。修後 之寺“完整雄壯,又為京師之冠。”此寺又稱慶壽寺或大慶壽寺。 至元四年新建二塔,故又俗稱雙塔寺。明正統又重修,改名為大興隆寺,或稱慈恩寺。 慶壽寺從金代即受重視,當時是金朝的慶壽宮,元時又賜 給皇太子作功德院。明代慈恩寺始為西藏僧人修持之所,明朝 有雙塔寺詩:"石塔參差御苑西,凌空雙雁識招提。梵鈴風起聲 相激,仙掌雲分勢欲齊。似引飛鳧朝帝闕,豈煩鳴馬護禪棲?長安落日馳車騎,何處逢人路不迷。 明宣德年間,和尚覺貴在慶壽寺創建高數十丈的毗盧閣,可 以俯看皇宮,因而獲罪,閣毀。到了清代,除雙塔還保存外,寺早已毀掉了。 直到解放後五十年代建西長安街時才拆掉雙塔。

詳細

佛像

佛像慶壽寺中最主要的是大佛窟,鑿於貞觀二年(628)。窟平面呈半圓形,徑21米,高約30米。穹頂。造像組合為一佛二菩薩。本尊高約24米,結跏趺坐,作無畏印。二脅侍菩薩,立姿,頭戴寶冠,纓絡華麗,各高約5米左右。這3尊大像均經後世重新裝鑾,菩薩下部漫漶,衣紋與體態關係不清楚,而背光部分浮雕保存完好,佛背光刻蓮瓣、寶相花、火焰紋,內有坐佛7尊,飛天19身,雕刻精美。飛天身軀豐滿、露足,腰部上折,具有明顯的隋至初唐時期的造型特點。窟內四周有造像龕70個,造像1001身。最小者高僅20厘米。內容多為一佛二菩薩、地藏菩薩像等。由於砂岩質松,風化很嚴重。大窟前壁門洞上部有2層明窗,窟外建5層樓閣,可以登臨眺望。大佛窟東側為千佛洞,以3個並列的石窟組成;西側有羅漢洞窟群,主要窟室有4個。在大佛寺西邊,依山還有不少佛龕與摩崖造像,多風化。

大佛寺石窟依山而鑿,寺有亭樓3層,高50多米,其樓門洞上有“明鏡台”3字。登台眺望,這裡川流橫列,山峰對峙,地勢狹長如廊,徑河自“佛洞”前婉蜒東流,風光旖旎,環境優美。窟前5層樓閣屹立。這是陝西省境內規模最大的佛教石刻造像群。1956年鹹陽地區文管會對大佛寺進行了全面勘察。大佛寺石窟群現存大小窟、龕361個,其中洞窟107個,佛龕254個,內有造像的洞窟共19個,造像1498尊。東部87窟稱之為“東窟”;中部12窟稱之為“中崖”,即“明鏡台”;西部8窟稱之為“西崖”。東崖和中崖洞窟比較密集。開鑿較早、規模最大和保存最為完整的是“大佛洞”。其次,是“千佛洞”和“羅漢洞”,大約開鑿於唐高宗執政時期。窟前有磚木結構的5層護樓,原為唐建,現存建築是明代嘉靖年間重修,經清代修建而成的,樓高32米。第一、二層用條磚“一順一丁”平砌。台基為方形,頂部為六角的攢尖式頂。第一層門楣上刻“覺路”二字。第二層壘砌3個拱形門洞,正中門洞上刻“明鏡台”3個字,3個門洞與大佛洞相通,大佛洞內光線明朗,便於禮佛者站在洞內瞻仰洞內所有的群像,使大佛洞內諸造像以最好的光線和最佳的角度呈現在禮佛者面前。自第三層之上全部成為木構建築,各層面闊與高度,自下而上逐漸減小,整體輪廓為方塔形,每層辟有門窗,造有欄桿,拾級而上,可以登臨眺望。

走進石窟,窟壁嵌滿了造像,仔細一數共有70龕,造像1001尊。釋迦牟尼端坐正中,二菩薩倚靠兩邊。抬頭仰望這尊高達24米、肩寬13米、手指長達2米的陝西最大的釋迦牟尼佛像,倚岩盤膝端坐在六角蓮花座上。上體穿窟中心而上,披衣袒胸,腰下繫結佩帶,面部豐圓,鼻連線埠正,兩耳下垂,彎眉細眼,眼目稍向下凝視,胸脯微凸,端莊慈祥,對每個進來的遊客都微笑相迎。大佛頭部的周圍,有浮雕坐佛7尊,邊緣圍繞19個飛天,是十分富有裝飾性的精美雕刻。大佛兩側的脅侍菩薩,高約5米,俗稱“丈八佛”,頭戴玉冠,衣著華麗的瓔珞,下著羊腸大裙,姿態自然可親。另外窟壁上還有很多佛龕,雕刻著大大小小的佛及菩薩約400多個。大佛身軀之大,俗謂“一指之大兒為腰”,參觀者只能在窟底仰視,或者登樓層層眺望。摩崖大龕式的大佛造像流行於盛唐,大佛寺亦因摩崖大佛而得名。中國現存的唐代摩崖大佛應首推四川樂山大佛,其次有河南洛陽龍門奉先寺的盧舍那大佛,甘肅敦煌千佛洞的大佛等。在這些大佛中,彬縣大佛寺的大佛建造年代是比較早的,它開鑿的成功經驗對以後依山鑿佛產生了很大的影響。

雙塔

凌霄雙塔

凌霄雙塔凌霄雙塔

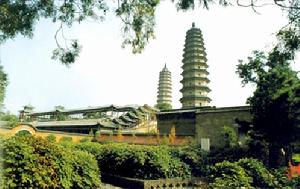

凌霄雙塔,也曾使歷史上不少涉足於太原的政治家、思想家和墨客騷人為之讚嘆。明末農民起義領袖李自成曾為其頌詠;明代江南七大文人之一的李維楨曾為其吟詩;明末清初的著名思想家、藝術家傅山先生曾為其作畫;新中國人民解放軍的名將楊成武將軍曾為其揮毫;……不勝枚舉,不一而足。

數百年來,絕大部分人把永祚寺的“凌霄雙塔”,當作同時創於世,屬性一樣的藝術珍品和文物珍品給於珍視。但是,考其故事,研究其創建之因,並不如是。這兩座形同孿生的姊妹塔,一個是創建於先的“文峰塔”,一個是繼建於後的“舍利塔”,不僅非同時所建,而且屬性也根本不一樣。所謂“文峰塔”,是“起自堪與家言”的風水塔,即封建社會地方仕紳為補輔該地的地形缺陷,振興地區文化的一種帶有迷信色彩的標誌性、欣賞性建築。它的造形雖然取之於佛教的浮圖,但是,與佛的教義和佛門沒有絲毫的關係。而“舍利塔”則是佛門的聖物,是奉供佛舍利子,藏佛經,受佛門弟子瞻仰、頂禮膜拜的宗教建築。這正是永祚寺“凌霄漢塔”,近在咫尺,本質相去甚遠的差別。

舍利塔

舍利塔的原名叫做宣文塔(與文峰塔同名),因為它是由明代萬曆年間的高僧妙峰大師(即福登和尚)監造,而且塔內藏有佛舍利子,所以又叫做宣文佛塔,或舍利塔。舍利塔位於塔院的北端(西北隅),所以也有人按方位把它叫做北塔。

舍利塔,平面呈八角形,共13層,最低層邊長4.6米,全塔總高 54.78米,是典型的樓閣式空心磚塔。該塔的塔座為沙石條砌築,質樸堅固。塔身為一色青磚研磨對縫砌成,塔上的斗拱、飛檐、枋、椽、柱(垂柱),均為青磚仿木結構砍磨而成,13層塔檐都用孔雀藍色琉璃瓦砌出晶瑩美麗的邊沿。在塔的第一層撩檐枋下,斗拱與斗拱之間的空處,嵌刻有磚字“阿彌陀佛”,字型猶如一條飄帶,層層疊壓,美觀而勻稱。這幾個字既表明了塔的屬性為佛塔,也巧妙地添補了斗拱與斗拱間平板的空間,真可謂獨具匠心。

該塔1——7層的磚仿木斗拱,無論形制還是結構,均與大華寶殿相同,為“五踩重翅”,上承撩檐仿、椽、飛,組成塔檐。隨著塔身的拔高,塔層的上升,每層高度逐漸減低,斗拱形制也隨之變小,逮至 8層以上,斗拱結構則改變一跳(即三踩),明顯收分,使塔身輪廓造形呈流線形,十分美觀。

舍利塔每層的八個角,都鏤刻有磚雕的裝飾性蓮花垂檐柱,垂柱與垂柱之間,有磚砌欄額相連,垂柱上方,磚鏤的角替、枋頭、華板等上面,刻有細膩逼真的草紋、雲紋,大大地增強了塔外面的裝飾性。這種建築雕刻,不僅圖案富麗,鏤工精細,而且,深刻地反映了和代表了明代磚構建築的藝術風格,可稱明代磚仿木建中的優秀作品。

藝術特點

雙塔

雙塔大佛洞是全寺的中心,也是該寺最大的洞窟。大佛洞是唐太宗李世民為紀念他指揮的彬州淺水原大戰和五龍極大戰中陣亡將士而建,初名應福寺,完工於貞觀二年﹙公元628年﹚,是中國現存唐太宗時期規模最大﹑最為精美的一所洞窟,因其中雕刻的高達20米的大坐佛而得名。

北宋仁宗為其養母劉太后慶壽時改名慶壽寺。大佛窟中大佛依岩跌坐,身高二十四米,造形雄偉、雕飾富麗,髮式作螺髻形,雍容端莊,耳垂、披衣、袒胸、盤膝端坐在蓮座上,體態自然豐滿,頗顯唐代風格。佛身健碩雄偉,所謂“一指之大幾為腰”,大佛寺亦因此而得名。大佛洞還保存了當年華麗的大佛背光雕刻,上面有七佛環坐,二十二身雕工精湛的飛天伎樂拱衛著彌勒佛寶閣﹐呈現出了一派西方極樂世界的歡樂景象。被譽為陝西和絲綢之路第一大佛。

石雕反映了中國初唐時期精湛的藝術和造型風格,這些是古代能工巧匠藝術的結晶,其中大佛尤為突出。大佛寺還保存了自唐宋以來歷代遊人留下的題刻177幅,碑碣6通。詩文優雅,書法中草、隸、篆皆有,遊人觀摩,無不讚嘆。

清末葉昌熾曾輯錄考證彬州石窟題刻,編《州石室錄》,收錄題刻共103方,其中,唐22方,宋64方,金1方,元16方。並有宋代名臣韓琦、范堯夫,畫家文同等人的題名。

千佛洞中保存的大小造像龕共有一百七十五所﹐有十幾所龕包含著明確的銘文發願題記﹐大部分是在武則天執政的武周朝雕造出來的。這個時期的造像都具有健美的身材﹑婀娜多姿的體態﹐體現了大唐帝國中最為純正的佛教造像藝術。我們之所以確認它的純正性﹐就是因為它基本上保留了大唐首都長安城的佛教藝術風尚﹐特別是在千佛洞中還保存了一所與真人等高的一佛二菩薩造像龕﹐這所等身像龕的佛與菩薩像﹐是集人體的寫實美﹑誇張美於一體的雕刻藝術﹐也是千佛洞武則天時期雕刻的代表作品﹐是最為典型的初唐長安風格的造像藝術。

大佛窟東側為“千佛洞”窟群,洞內共有175個龕,1001尊造像,最大的高27米,最小僅2厘米。窟內主像為西方三聖,即一佛二菩薩,南壁阿彌陀佛,西壁觀世音菩薩,東壁大勢至菩薩。3尊造像均為石泥塑彩繪。阿彌陀佛,原高27米,現高19米,寬10米,僅佛的手指長2米,軀體巨大壯觀。大佛髮式作螺髻狀,面方,耳垂,披衣袒胸,腰下繫結佩帶兩滿,面相端嚴,頗顯唐代風格。

千佛洞和羅漢洞的開條,盤腿端坐在蓮台之上;佛的左手著膝,右臂上彎,手掌向內,手指微屈,作說法狀。全身姿態自然,肌肉豐鑿,大約是在唐高宗執政時期,大佛窟西側為“羅漢洞”窟群,一字形排列4個小石窟,各窟大小不一。西起第三窟壁上浮雕經變故事60餘幅,並留有唐、宋以來遊人題刻;其餘3窟,各有立體石佛及菩薩造像數尊不等,亦都優美、生動,雕工細緻。其東為另一窟群“千佛洞”,東西向排列3窟,中略小,為方形,另兩窟較大,均呈方形。壁間浮雕300餘幅,另有少量佛造像和菩薩,栩栩如生。

相關詩詞

慶壽寺

慶壽寺慶壽寺 其一

[元]王冕

寶剎都城內,今朝曠野中。

浮圖瞻寶志,書記憶劉聰。

畫屋煙花繞,青松雨露濃。

徘徊增感慨,歷落問英雄。

慶壽寺 其二

[元]王冕

書記去已久,令人動慨慷。

但能成事業,不解制綱常。

花落重城晚,雲沉大野荒。

盧溝三尺土,春雨樹蒼蒼。

工藝珍品

緙絲紫湯鵝戲蓮片

緙絲紫湯鵝戲蓮片慶壽寺發現元代繡花龍袱

元代刺繡珍品。北京慶壽寺雙塔發現。繡袱為綢質赭黃色地,中間繡有黃龍和彩雲,四角繡有連荷、牡丹、芍藥、菊花,四周還繡有牽牛、野菊和串枝雜花。繡工精細,構圖嚴謹,針法多變,為元繡優秀之作。

雙塔慶壽寺出土的緙絲紫湯鵝戲蓮片

緙絲,又名“刻絲”、“尅絲”,意思是“用刀刻過的絲綢”,有文人讚譽是“雕刻了的絲綢”。它是中國獨有的絲織工藝品,據考古證明,新疆吐魯番阿斯塔那古墓群中出土的公元7世紀舞俑腰帶,用的就是緙絲;而更早的樓蘭漢代遺址中曾經出土採用“緙”法織成的毛織物,可見這種工藝歷史之悠久。

緙絲其實並非真的用刀來雕刻,這是一種以生蠶絲為經線,彩色熟絲為緯線,採用通經回緯的方法織成的平紋織物:緯絲按照預先描繪的圖案,不貫通全幅,用多把小梭子按圖案色彩分別挖織,使織物上花紋與素地、色與色之間呈現一些斷痕,類似刀刻的形象,這就是所謂“通經斷緯”的織法。古人形容緙絲“承空觀之如雕縷之像”。

此次出土的緙絲為元代作品,以紫色為地,上施以黃綠相間的水波紋和臥蓮圖案,臥蓮之間有鵝嬉戲,故被稱為“紫湯鵝戲蓮”。此件絲織品構圖自然,用色簡單,織造手法粗獷,工藝以平緙為主。

歷史意義

慶壽寺不僅建築綺麗,而且在歷史上還占有重要的地位。明初,燕王朱棣的心腹謀士姚廣孝曾經在慶壽寺居住長達20年之久。姚廣孝(1335-1418年),字斯道,江蘇長洲(今吳縣)人,是明初著名的高僧,傑出的政治家、軍事家、史學家和詩人。他14歲時在南京妙智庵出家,法名道衍。明洪武三年(1370年),姚廣孝跟隨朱元璋第四子朱棣 ,從此步入了輔佐朝廷的政治生涯。洪武十三年,他與朱棣一同前往北平鎮守,並居住在王府西南方的金元名剎慶壽寺中。

姚廣孝每日往返於府、寺之間,與朱棣共商大事。在他的勸導下,燕王朱棣借著惠王削藩之機,打著“清君側”的旗號,攻下建康(南京),取得了政權,被明成祖授予“資善大夫太子少師”的高爵。姚廣孝拒絕了明成祖為他修建府第的美意,繼續住在慶壽寺中,並且相繼參與了《太祖實錄》、《永樂大典》的編修工作,從而成為明成祖年間的一代勛臣。永樂十六年(1418年)姚廣孝以84歲的高齡在慶壽寺“跌坐而逝”。為紀念他,在慶壽寺中設立了少師影堂,供奉其畫像和遺物。

慶壽寺自建成起,一直受到當朝執政者的重視,曾作為金朝的慶壽宮及元朝太子的功德院,輝煌一時。明正統十三年(1448年)重修後更名為“大興隆寺”,又稱“慈恩寺”。嘉靖十四年(1535年),一場大火將該寺毀於一旦,僅存兩座磚塔。經歷此次劫難,慶壽寺元氣大傷,風光不再。嘉靖十五年(1536年)慶壽寺又被改為“講武堂”、“演象所”,只是再也沒有了昔日的規模。

西長安街上的慶壽雙塔寺,以其精美的建築構造和重要的歷史地位矗立於百年的風雨之中,經歷了由輝煌到衰敗的歷史過程。1954年因西長安街向北拓展而被拆除,從此退出了歷史舞台。