早年遠東之行

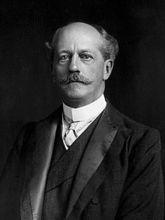

帕西瓦爾·羅威爾

帕西瓦爾·羅威爾珀西瓦爾·勞倫斯·洛厄爾(Percival Lawrence Lowell,1855-1916),美國業餘天文學家,他於1855年3月13日出生波士頓一個很有名望的家庭。他的姐妹艾米·洛厄爾,是一位第一流的詩人;他的兄弟成了哈佛大學的校長。 1876年他優等成績畢業於哈佛大學之後,有一段時間做生意併到遠東施行。1883年9月,他成為外國秘書及擁有美韓之間特殊外交任務的顧問。洛厄爾在日本待過一段時間,並創作關於日本宗教、心理學及行為的著作。他的著作充滿許多關於日本生活學術性的討論及觀察,包括語言、宗教團契、經濟與品格的發展。羅威爾在亞洲時的作品包括《Noto》(1891年)與《Occult Japan》(1894年),最受到歡迎的則是1888年出版的《The Soul of the Far East》。

在讀過之後弗拉馬利翁(Camille Flammarion)的著作《火星》(La plan te Mars)之後,羅威爾決定利用他的財富及影響力,全心來研究火星與天文學。他對義大利米蘭天文台斯基帕雷利所描繪的火星運河感興趣。

描繪火星運河

羅威爾天文台

羅威爾天文台 羅威爾天文台

羅威爾天文台回到美國時,他有充裕的財富,無須為生計操勞,就利用這個優越條件在亞利桑那州興建了一座私人天文台。那裡,幾公里高的乾燥沙漠的空氣和遠離城市燈光,使得星象寧靜度非常好。1894年洛厄爾天文台落成。那時,火星十分接近地球。洛厄爾廢寢忘食地研究火星十五年,拍攝了幾千張火星照片。毫無疑問他看到了(或者說他以為他看到了)運河。事實上,他看到的比斯基亞帕雷利曾經看到的要多得多,而且他畫出了詳細的圖,最後包括五百條以上的運河。他在運河相交處勾出了“綠洲”,報導了運河有時仿佛成雙的樣式,並且詳細記錄了季節性的變化,它們似乎反映了莊稼的榮枯。總而言之,他是火星智慧生命的信徒們的守護神。與此同時,皮克林幾乎同樣刻苦地也在研究火星,不過他報導的是筆直的條紋,它們既少又在移動,而且根本不像洛厄爾的輪廓分明的條紋。現代天文學家站在皮克林一邊反對洛厄爾,他們指出(例如,瓊斯說過),在能見度達到極限時,不規則的斑紋使眼睛覺得像交叉的直線。換句話說,運河大概是一種光學錯覺。

尋找未知行星

帕西瓦爾·羅威爾

帕西瓦爾·羅威爾洛厄爾在另一點上也出了名。即使在勒威耶和約翰·柯西·亞當斯發現海王星的之後,天王星運動中的歧異也還不完全明白。它依然從計算的軌道上扯出一點點。洛厄爾相信這起因於海王星之外的另一顆行星。他計算了這顆行星在天空可能的位置(根據它對天王星的影響),並且決心尋找他稱之為X的行星。洛厄爾從未找到過它,但在他死後用更好的望遠鏡尋找了十四年,最後湯博取得了成功的結果。這顆新行星取名冥王星,這是給離太陽最遠的行星取的一個恰當的名字;這名字的頭兩個字母是珀西瓦爾·洛厄爾的姓名的開頭字母,那絕不是偶然的。

可是冥王星的質量太小,無法解釋海王星的軌道。天文學家繼續尋找“行星X”,但是這個名字又有了第十大行星的意思,因為X是拉丁文的10。直到探測器“Voyager 2”臨近海王星,才發現海王星的質量一直算錯很多。用正確的質量,加上冥王星的影響,海王星的現實軌道和計算軌道一致。按照行星軌道計算,和地球一般大的行星不可能在60AU之內(冥王星在21世紀離太陽大約30AU)。如果有第十大行星,它的軌道會很傾斜,很可能是外星系的天體,靠太陽太近,而被太陽吸引入軌。

陵墓

陵墓在羅威爾最後23年的天文學家生涯中,羅威爾天文台扮演著重要的角色。第一次世界大戰的爆發阻撓了羅威爾的天文工作,也破壞了他的身體狀況。羅威爾最終於1916年11月12日去世,並葬在靠近羅威爾天文台的火星丘上。